Séné 14-18 Marine

- LE PORT, sous marinier sur le Thermidor

- NOBLANC, coulé par collision

- LE ROY marin torpillé par deux fois

- LE FLOCH disparu avec le Suffren

- JACOB disparu sur la route de l'étain.

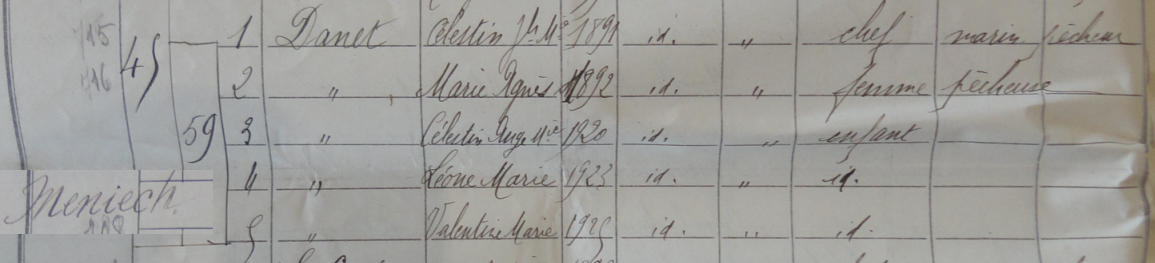

- DANET et ROLLAND marins "charbonniers" torpillés en mer

- DORIOL, GUYOMAR disparus lors du blocus de l'Otrante

- LE DERF, LE FRANC, PIERRE, disparus avec le Gambetta

- LE DORIOL, DARON, LE PORT : la guerre de la poudre

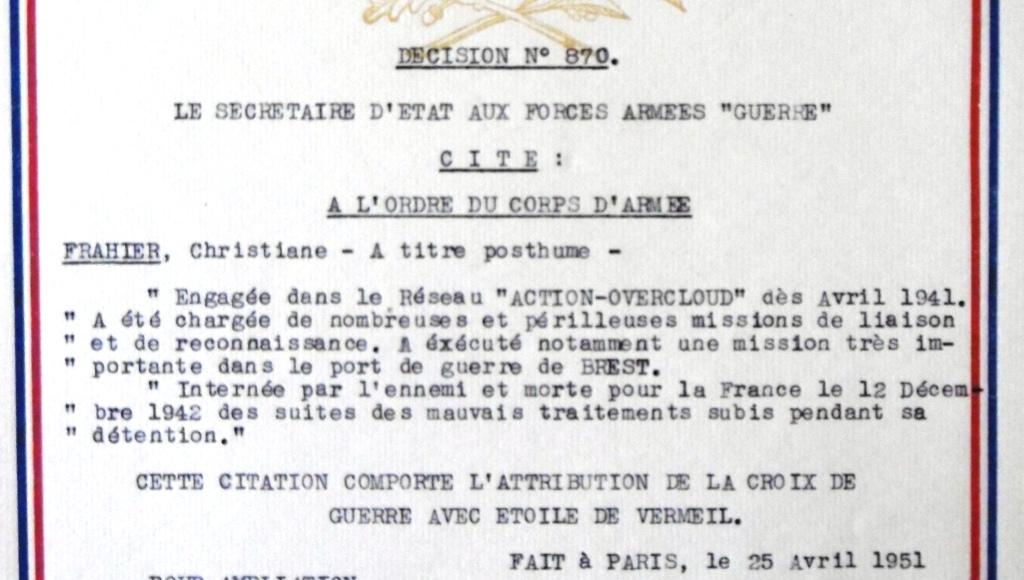

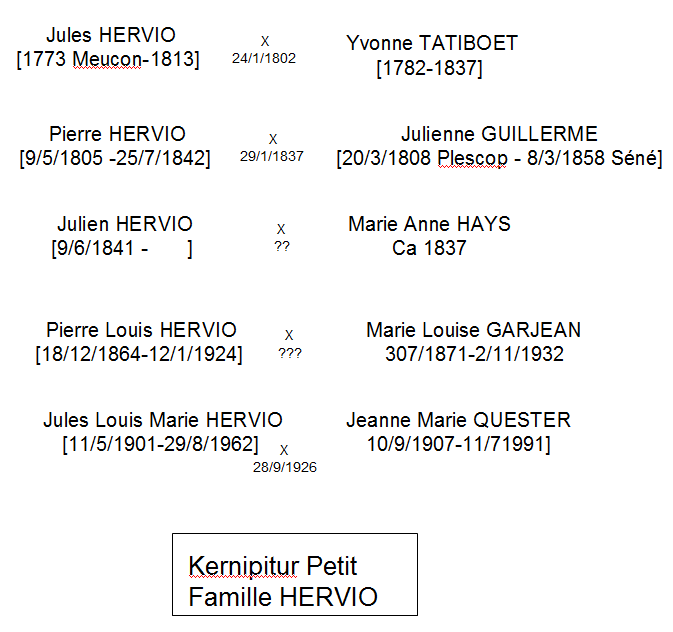

Les terres de Kernipitur à Séné et de Tohannic à Vannes échoient à la famille LE MINTIER de Lehellec par le mariage de Odile de QUERHOENT [1804-22/7/1863] avec Annibal Ange LE MINTIER [24/1/1779-13/3/1858]. En ligne directe, ces champs, prairies et landes parviennent à Charles Marie, puis Xavier et enfin Thérèse LE MINTIER. De son union avec Jacques AYMER de la Chevallerie, les fermes de Kernipitur échoient à cette famille originaire du Poitou, toujours propriétaire foncière sur Séné et Vannes.

Les Le MIntier et Aymer détenirent ou détienennt encore des biens sur Vannes et Séné.

Vers 1830, Le Mintier de Léhellec acquiert le Château de Limoges à Vannes qui passe par mariage en 1944 à la famille AYMER de La Chevalerie. A cette époque la famille détient environ 250 ha entre Calmont, Tohannic et Kernipitur en Séné. Le château de Limoges est vendu en 1962 par Michel Charles AYMER et son épouse par Thérèse Marie Constance LEMINTIER de Léhélec, à la Société du Drézen (Soeurs de la Charité de Saint-Louis). En ruines, il fait l'objet d'un projet immobilier pour des logements.

Une autre branche de cette famille dont la noblesse remonte au Moyen-Âge, les Le Mintier de La Motte Basse sont toujours propriétaires du Manoir de Kérino avec sa chapelle à Vannes depuis 1929, suite au mariage, le 3 avril 1929, d'Henriette Aymar de La Chevalerie avec Christian Le Mintier de La Motte-Basse [1/7/1894-12/7/1944]. Ce dernier fut à tort dénoncé à la Libération et déclaré Mort pour la France. (Source Memorial GenWeb)

Officier de la Légion d'Honneur - Croix de Guerre 1914-1918 – Croix de Guerre 1939-1940 – Il entre dans la Marine en 1911 - Il est le commandant du contre-torpilleur Lynx et protège la sortie du cuirasse Strasbourg lors de l'attaque britannique à Mers-el-Kébir - Il commande les marins-pompiers de Marseille (13) avant d'être mis en congé d'armistice en 1944 - Un maquis s'est installé dans la forêt de Boquen au Gouray (22) - Dénoncé, il doit évacué le 9 juillet 1944 pour la forêt de La Hardouinais à Merdrignac (22) - Une personne du Gouray (22) désigne la famille LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE comme responsable de la délation - Une trentaine de maquisards arrive au château vers 22 heures le 11 juillet 1944 - Ils emmènent sous la menace de leurs armes Christian LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE, son épouse Henriette AYMER DE LA CHEVALERIE, sa soeur Alberte LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE épouse DE PÉTIGNY DE Saint-ROMAIN et leur bonne alsacienne Gertrude BAUMGARTEN - Ils sont enfermés au presbytère du Gouray (22) et rejoints par la comtesse collaboratrice du P.N.B. Charlotte COROLLER épouse CHASSIN DU GUERNY domiciliée au château de La Saudraie à Penguily (22) et son fils François - Ils sont emmenés dans la forêt de La Hardouinais à Merdrignac (22) - Ils sont amenés par un résistant et deux parachutistes pour être jugés (sauf la bonne) par un tribunal militaire du maquis de Boquen, avec des hommes en uniforme, dont les deux parachutistes - Après un interrogatoire de plusieurs heures, ils sont condamnés à mort - Christian LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE, son épouse Henriette AYMER DE LA CHEVALERIE, sa soeur Alberte LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE épouse DE PÉTIGNY DE Saint-ROMAIN et Charlotte COROLLER épouse CHASSIN DU GUERNY sont exécutés par coups de feu à la tête selon le rapport de Gendarmerie - Les corps sont enterrés dans une fosse commune faite dans un taillis à La Fenderie dans la forêt de La Hardouinais et retrouvés le 26 juillet 1944 à 14 heures - Acte de découverte du corps dressé le 30 juillet 1944 à Merdrignac (22) - Les corps sont identifiés par son beau-frère André MIRCHIER et ramenés au Gouray (22) pour inhumation .

Les Le Mintier de Léhélec acquièrent en 1836 le Domaine de Toahnnic suite à sa vente par Jean Baptiste Bouczo de Kercado à Annibal LE MINTIER de Léhélec. Charles Marie LE MINTIER De Lehellec, fut propriétaire de 1858 à 1859 des Manoirs de Kermain et Rosvellec.

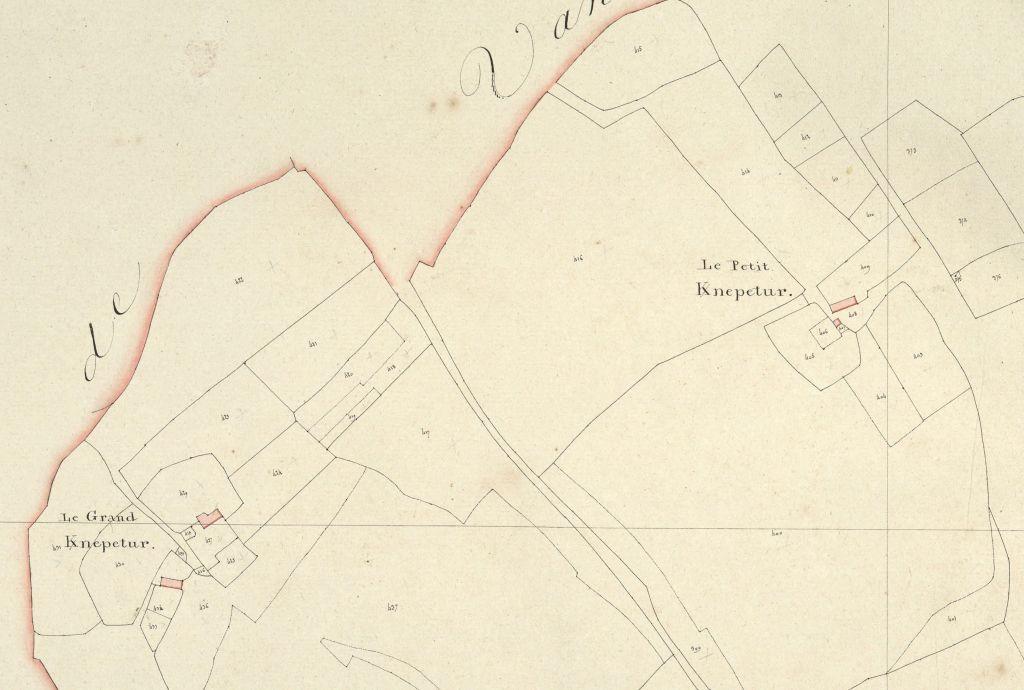

Les premières cartes de Casini figurent la plupart des lieux-dits de Séné qui deviendront des villages et quartiers de notre commune, dont le Grand et le Petit Queunepitur.

Etymologie : Kernipitur (le grand et le petit) : Quennepentur (1536); Quenepulur (1522); Quenpetun (1735-1876); Quenpetune (1736); le petit Kernepeti (1742); le petit Quenepetit (1745); Petit Quenepetu (1745); Quenepetu (1751); Quenpetun (1778); Quenpellun (1782); Kernipetur Bihan/Kernipetur Bras (1841); Kernipitur (1841) Keripitur (1901).

Pour la notation Quene voir Cantizac. S'il s'agit d'une hauteur, on peut reconstituer : krec'h + pentir, "la hauteur du promonteire" ou "du bout de la terre". A moins qu'il ne s'agisse d'un kêr.

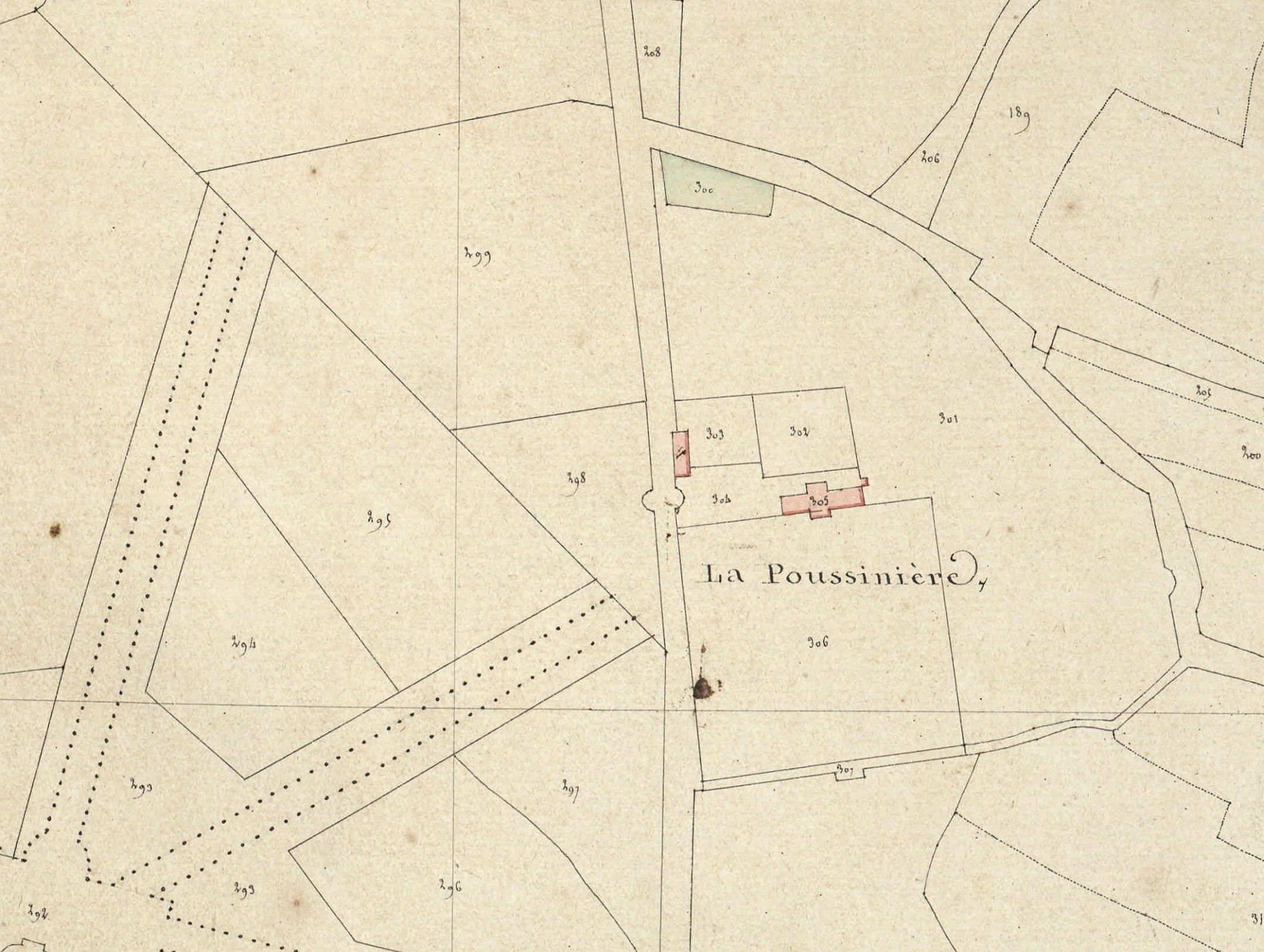

Cette autre représentation datant d'avant la révolution montre le chemin qui allait de Vannes à Saint-Armel en passant par Keravelo et ensuite le bourg de Séné pour atteindre la Passage. Il séparait les deux fermes.

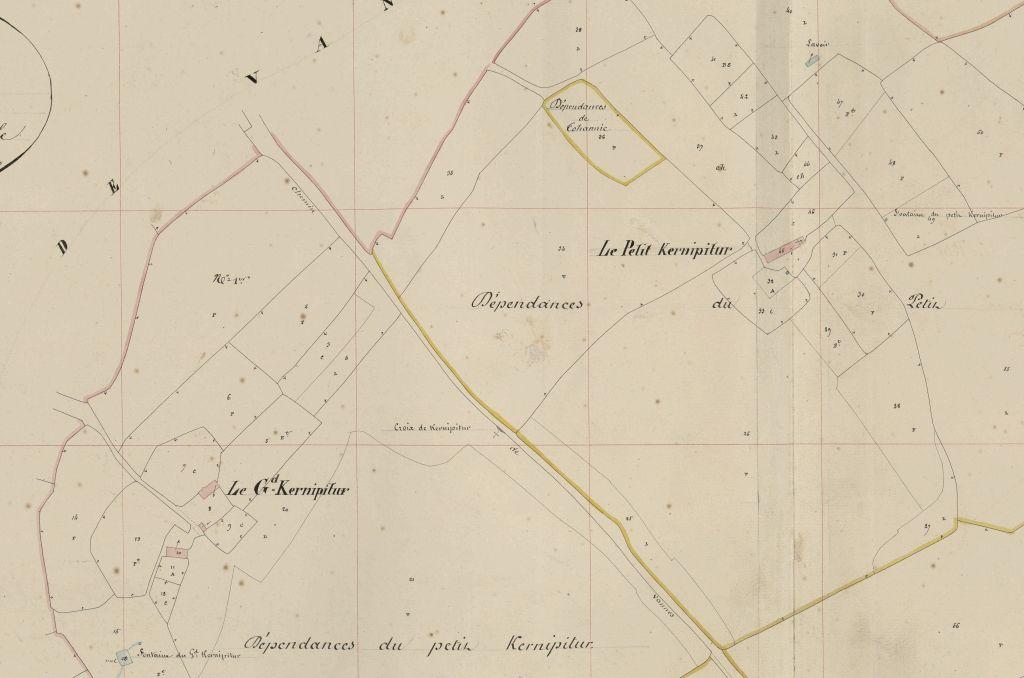

Le cadastre napoléonnien est plus précis. On distingue deux bâtiments au Kernipitur Bras et un seul au Kernipitur Bihan accolé d'une annexe. Le relevé de 1845 indique une fontaine au Grand Kernipitur, une autre au Petit Kernipitur qui compte également avec un lavoir[lire article sur les lavoirs]. Le cadastre indique également l'emplacement initial de la croix de Kernipitur aujourd'hui visible plus au nord à Vannes. [Lire article sur les Croix et Calvaires de Séné].

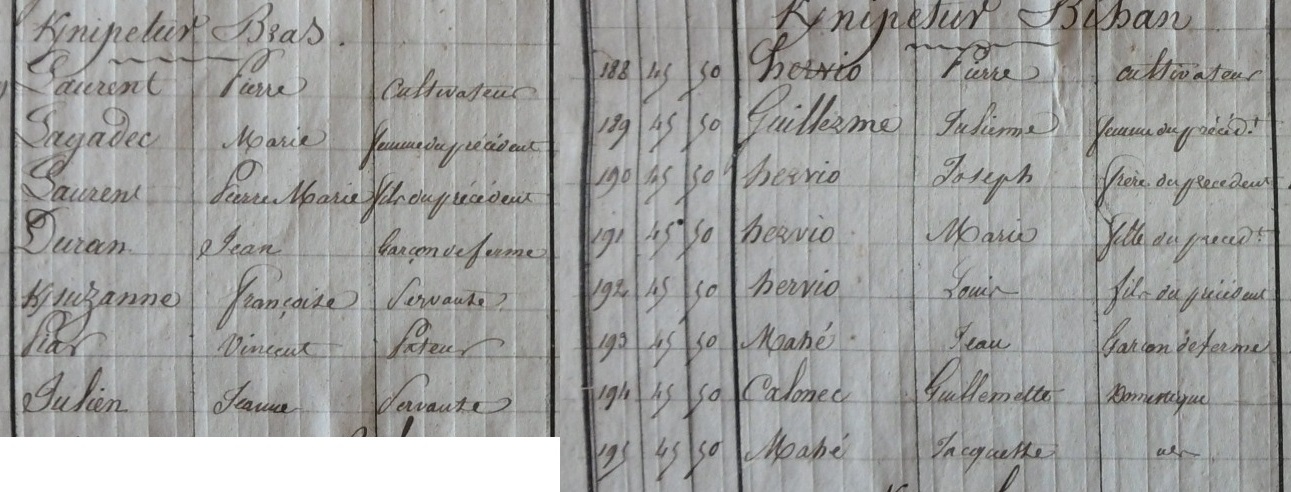

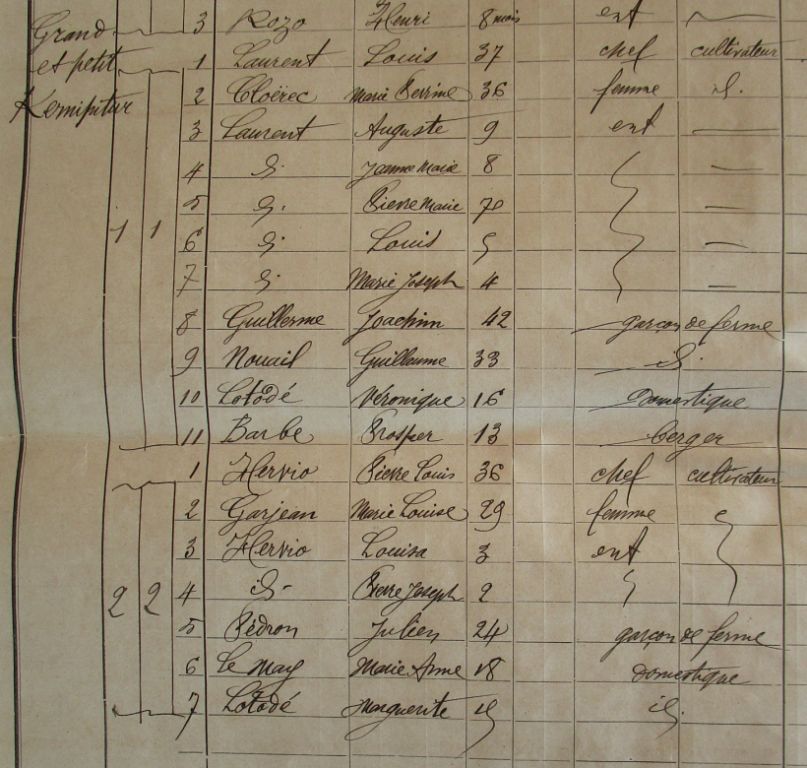

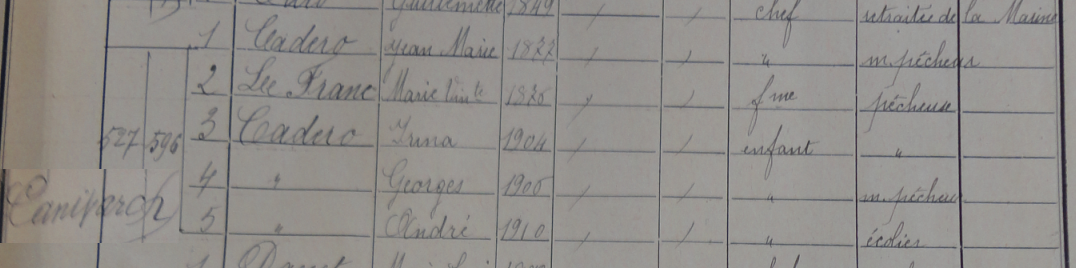

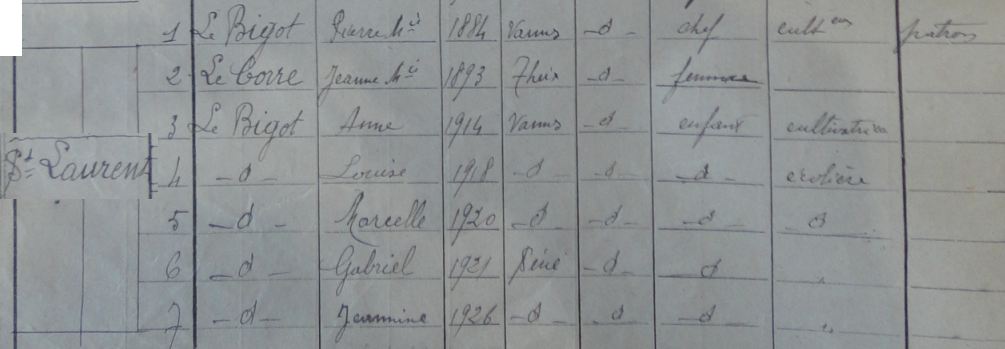

Le premier dénombrement de la population de Séné réalisé en 1841 indique la présence de deux familles à Kernipitur. A l'ouest, la famille LAURENT-Lagadec emploie deux servantes, un pâtre et un garçon de ferme. A l'est, la famille HERVIO-Guillerme déclare un garçon de ferme et deux domestiques.

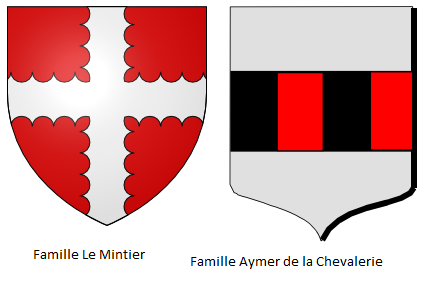

Les Hervio sont orginaires de Meucon. Jules HERVIO et son épouse Yvonne TATIBOET deviennent fermiers de Kernipitur Bihan. La famille y restera jusqu'à la Première Guerre Mondiale sur 4 générations comme l'indique cette généalogie.

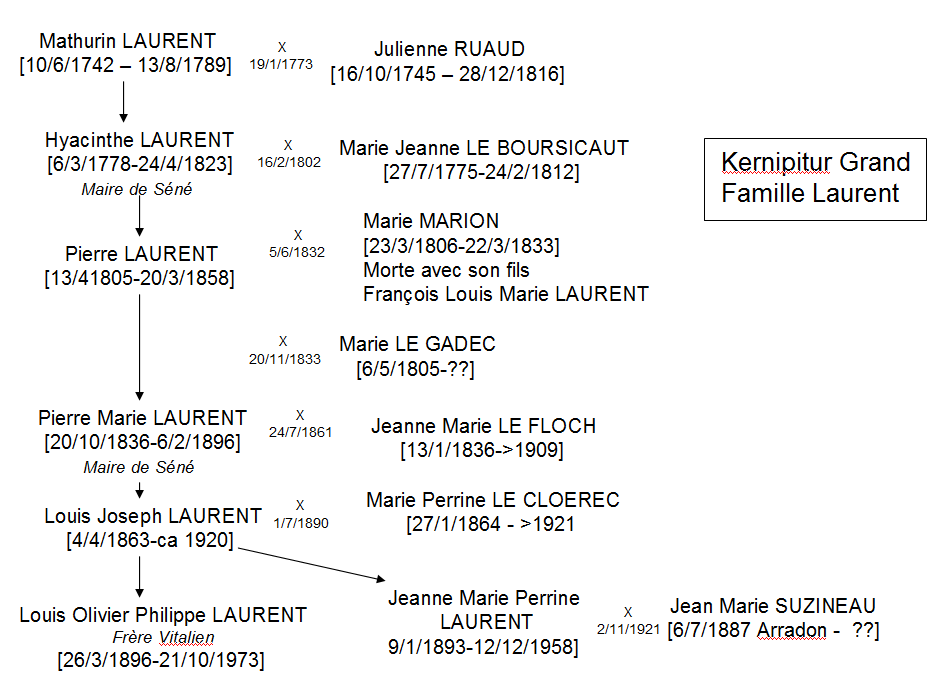

Les Laurent sont originaires de Locminé. Mathurin LAURENT (ou Lorans) [10/6/1742-13/8/1789 Séné] vient s'établir comme cultivateur sur les terres de la famille de KERHOENT. Son fils Hyacinthe LAURENT [6/3/1778-24/4/1823] deviendra maire de Séné de 1815 à sa mort, tout comme son arrière petit-fils, Pierre Marie LAURENT [20/10/1836-6/2/1896].[lire histoire des maires de Séné]. La famille Laurent donnera également un éclésiastique, Frère Vitalien [26/3/1896-21/10/1973] (Lire article dédié).

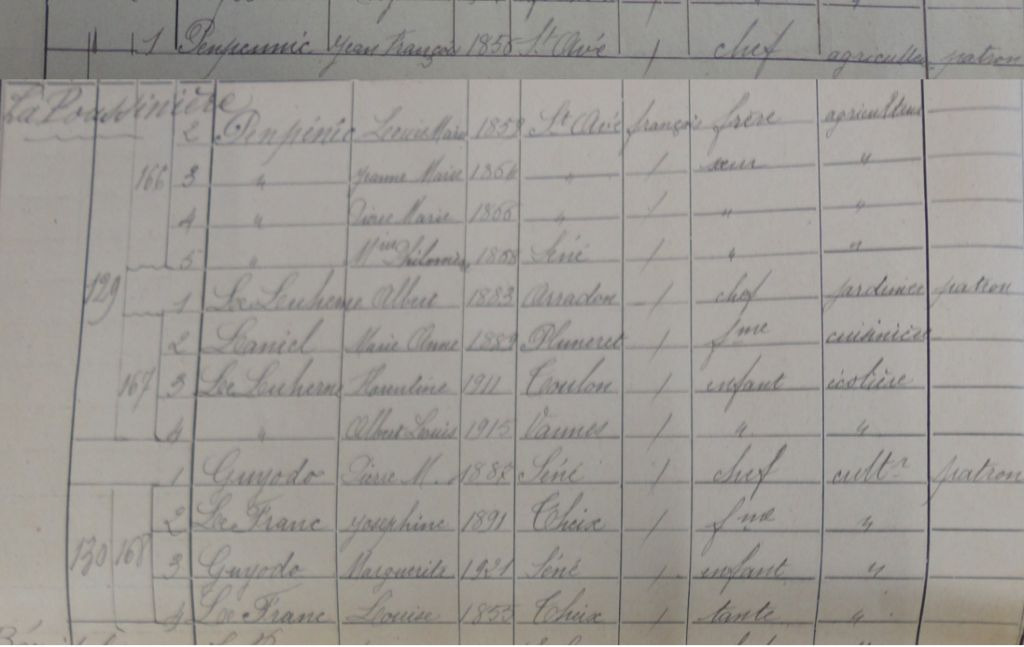

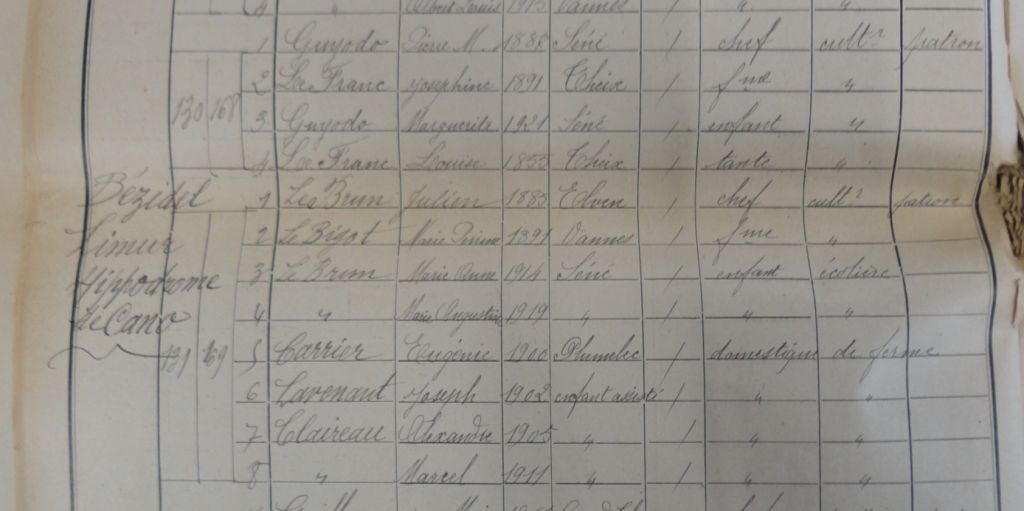

Lors du dénombrement de 1906, la structure des deux fermes reste similaires : les fermiers sont entourés de leurs enfnats et emploie garçons de ferme et domestiques.

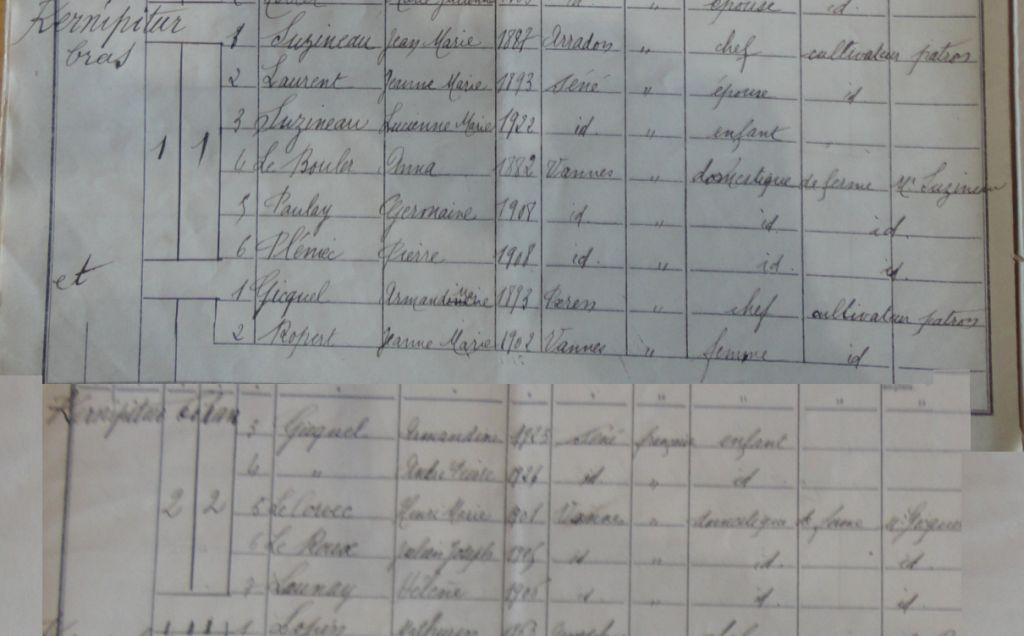

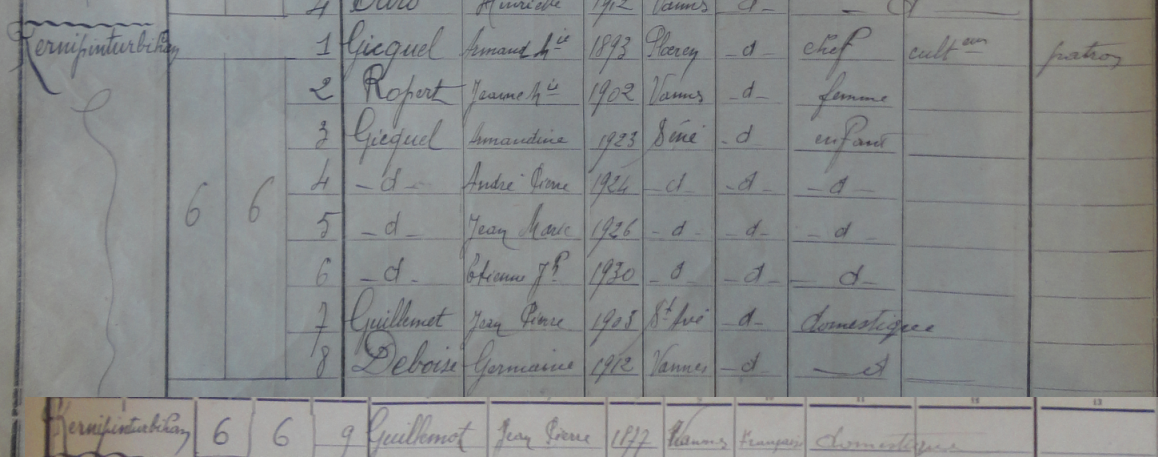

Après guerre, le dénombrement de 1921 nous indique que les Hervio sont remplacés par la famille LE BIGOT-Caudal qui laissera la place à la famille d'Armand GICQUEL [24/8/1890 Ploeren-13/3/1954] et son épouse Jeanne Marie ROPERT. Leur fils André GICQUEL sera également cultivateurs. Aujourd'hui la demeure et les annexes de Kernipitur Bihan, sont toutjours propriété de la famille Gicquel.

Quant aux Laurent, Jeanne Marie LAURENT s'est mariée en 1921 avec Jean Marie SUZINEAU qui laisseront l'exploitation des terres pendant la deuxième guerre mondiale aux LE GALLIC originaires de Cressignan. Eugène LE GALLIC [10/6/1902-12/1/1973] puis son fils Albert LE GALLIC [1934-2019] seront cultivateurs à Kernipitur Grand. Aujourd'hui les batiments sont reconvertis en habitations.

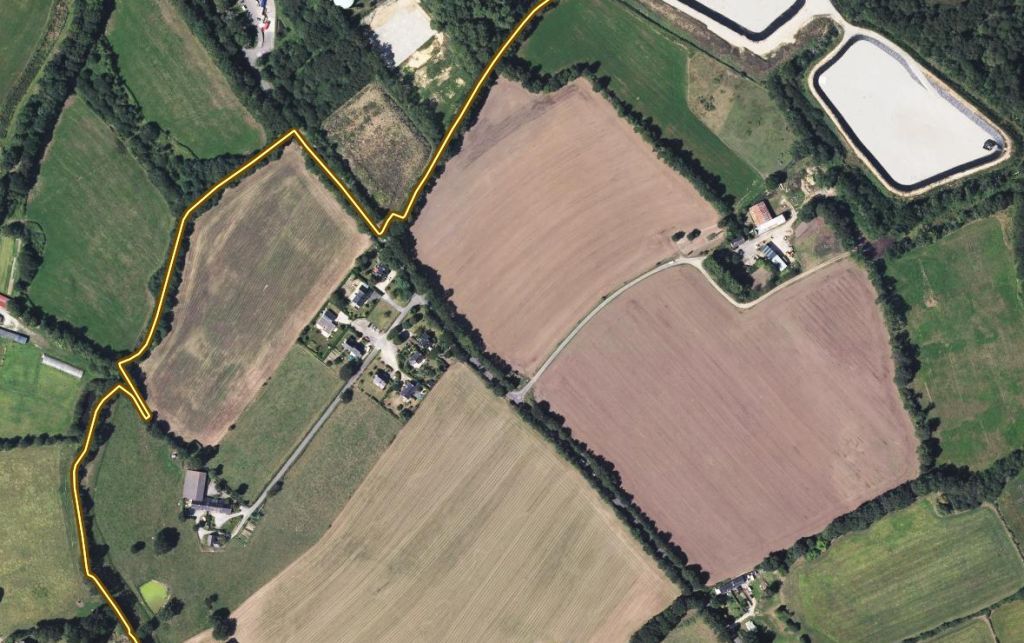

La confrontation de ces deux vues aériennes, l'une de 1965 et l'autre de 2020, montre un Kernipitur le Grand pas trop bouleversé au cours des dernières décennies. L'es nouveaux logements se sont positionnés le long de la route laissant ainsi la ferme originelle esseulée près de sa vieille fontaine et de son puits.

Quant à Kernipitur le Petit, l'ancienne ferme s'est fait rattraper par la station d'épuration de Tohannic et le centre de tri et surtout la création de bassin de rétention des eaux de curage du port de Vannes, dont la salinité altère la santé des chênes avoisinants.

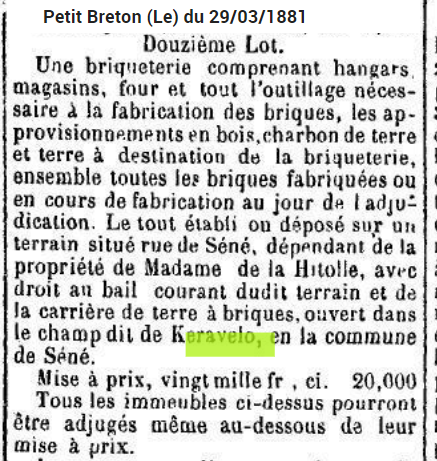

Dans un pays de schistes, d'ardoisières et de carrières de granit, il semble peu problable de trouver une manufacture de briques. Et pourtant, cet article daté de mars 1881, nous donne le détail d'une vente d'une briqueterie à Séné. On comprend que l'atelier de production se situait rue de Séné à Vannes. A l'époque cette rue partait du port de Vannes (actuelle rue Monseigneur Tréhiou) et poursuivait vers Séné. Sur son chemin, la croix de Kernipitur, puis la ferme de Keravelo et le pont d'Argent qui enjambe le ruisseau de Cantizac.

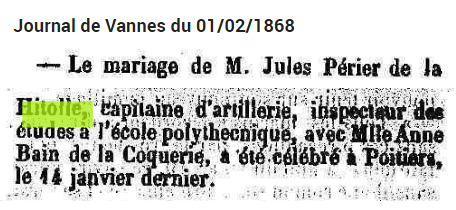

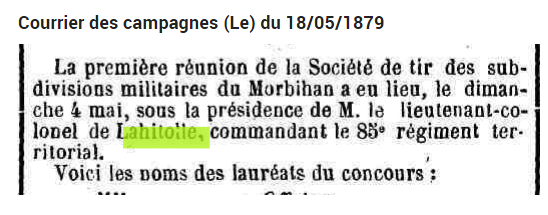

La publicité notariale indique que si la briqueterie est sur la rue de Séné, sur un terrain appartenant à Mme de la HITOLLE. Quant à la carrière de terre à brique, là ou existe un filon d''argile qui sert à confectionner des tuiles, il est située près de Keravelo sur la commune de Séné.

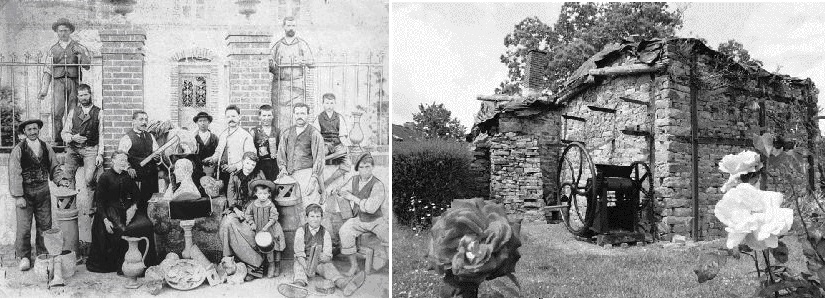

Il existait d'ailleurs d'autres briqueteries sur Plescop, Baden et surtout à Malgorvenec en Saint-Avé, près de Bilaire à Vannes. Le bâtiment existe toujours et fait l'objet d'uneréhabilitations au titre du patrimoine industriel.

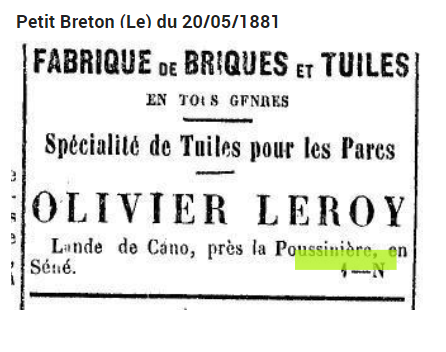

Cet autre article du Petit Breton daté de mai 1881, nous indique que la briqueterie fut acquise vraisemblablement par Olivier LEROY, qui insère une réclame dans le journal.

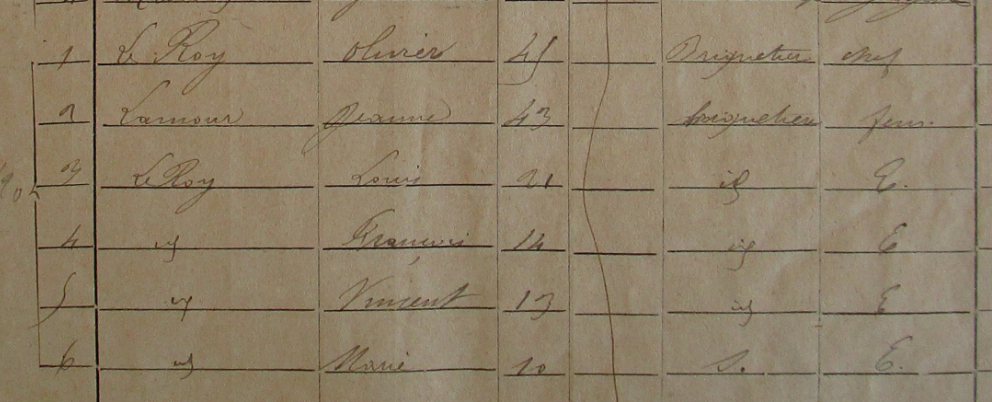

On retrouve la famille du briquetier lors du dénombrement de 1886, pointée quelque part entre le château de Limur et le village de Cano. Olivier LEROY [5/4/1841 Vannes - 9/2/1912 Ploeren] s'est marié à Vannes le 17/5/1862 avec Jeanne Marie LAMOUR [21/6/1843 Vannes - 2/2/1898 Ploeren]. Tous leur enfants sont nés rue de Séné à Vannes où la famille habitait avant de gagner Séné. On peut penser qu'il était déjà en poste à la briqueterie de Mme LAHITOLLE, rue de Séné à Vannes et qu'après l'acquisition du fond, il est venu s'installer sur Séné. Fils de journalier, journalier lui-même avec sa femme journalière, ils accèdent ainsi au statut d'artisan patron. On peut supposer qu'il ne paya pas cher cette briqueterie et son terrain de Keravelo à Séné.

Olivier LEROY restera quelques années briquetier entre Vannes et Séné et finira par gagner Ploeren où son épouse décède en 1898. Le gisement d'argile de Séné devait sans doute arriver à sa fin pour ne plus alimenter la briqueterie de Séné. Et puis l'arrivée du chemin de fer et des matériaux de construction a sans doute changer les choses...Il finira sa vie à Vannes en 1912.

Il avait acquis la briqueterie à Mme de LAHITOLLE. On retrouve la famille PERRIER de LAHITOLLE sur les sites de généalogie. Il pourrait s'agir de Henri Jules Frédéric Antoine PERRIER DE LA HITOLLE [31/5/1832-1/9/1880], colonel d'artillerie, décédé un an aupâravent. Lors de la succession, ce bien qu'était la briqueterie, rapportant moins, il fut vendu par sa veuve Anne Henriette BAIN de la COQUERIE [1842-1912].

Quand à l'ancienne carrière avec son filon d'argile et le batiment même de la briqueterie, où étaient-ils situés à Séné?

La vie sinagote s'est constituée autour des fermes qui sont devenues au fil du temps des villages ou des quartiers du Séné actuel. Entre le village de Saint Laurent avec sa chapelle et son manoir et le château de Limur, il y avait avant la Révolution une ferme qui prendra le nom de La Poussinière hérité de son premier propriétaire, Charles Louis POUSSIN [13/2/1749 Rennes - 9/10/1804 Rennes]. Vers 1794, il commença a défricher cette lande. Fils du Procureur de Rennes Jean Gilles POUSSIN, il fut Conseiller du roi (1785). Il épouse en 1779 à Vannes Marguerite JOUET [1755-1789]. Lieutenant civil et criminel du siège présidial de Vannes (1785) puis juge au tribunal civil du Morbihan (an VIII) et enfin juge au tribunal spécial de Rennes.

Pendant la Révolution il fut inquiété par les autorités. Lors de son incarcération il adressa une lettre aux administrateurs du département : « Vannes le 20 germinal an 2 de la République {9 avril "1794) Citoyens administrateurs, permettez -moi de vous exposer la situation vraiment critique où je me trouve seul à la tête d'un défrichement assez étendu en la paroisse de Siné, je me verrai forcer d'abandonner une entreprise pour laquelle j'ai fait depuis plusieurs années bien des sacrifices, ce qui a fait vivre une assez grande quantité d'ouvriers, si j'étais obligé de rester en arrestation au petit couvent. Je n'ai même pu me procurer un seul valet de labourage à cause de la réquisition de sorte que je ne puis travailler ma terre que par le moyen de journaliers, ce qui est bien plus dispendieux. Consentez citoyens que des journaliers ont besoin d'être conduits et que je ne puis les diriger, qu'autant que vous me permettrez de retourner à ma campagne. J'y resterai en état d'arrestation si vous le jugez à propos. Mon unique objet étant d'y surveiller les travaux d'agriculture que la saison rend si précieux. Le mauvais temps n'a pas encore permis d'ouvrir la terre que je destine à l'ensemencement des mils et avoines, et cependant la saison prête (à) ces travaux. Je vous prie de considérer qu'ils ne peuvent être faits qu'en ma présence. Je pourrai joindre à cette considération plusieurs raisons également propres à vous déterminer à me laisser au moins pendant quelque temps veiller à mes affaires domestiques. Je n'ai malheureusement personne en ce moment sur qui je puisse me reposer, à qui confier les clefs de mon appartement constamment occupé par des militaires. J'attends citoyens administrateurs, de votre justice et du sentiment intime que vous avez de mon patriotisme depuis 1788 que vous recevrez favorablement la pétition de votre concitoyen Poussin.

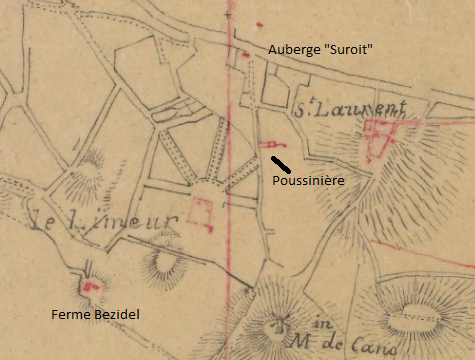

Sur cette carte datant de la deuxième moitié du XVIII° siècle, la ferme de La Poussinière est figurée sans être nommée à l'intersection d'une allée venant du château de Limur et de la route qui reliait le bourg de Bohalgo à celui de Séné, future rue du Poulfanc. Les tables décennales consultables sur le site des Archives du Morbihan pour les années après la Révolution [1792-1802], indiquent le lieu de naisance/mariage/décès des personnes. Cependant, le lieu-dit La Poussinière n'y apparait pas.

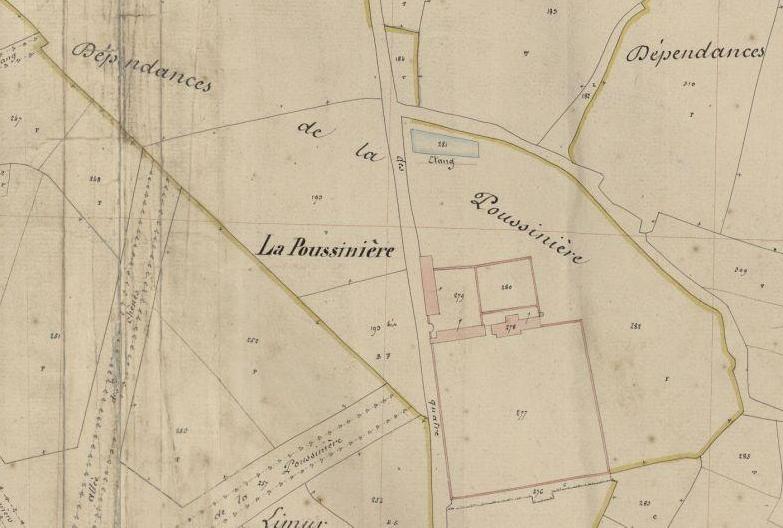

La cadastre napoléonnien est plus précis et nomme la ferme La Poussinière. Deux bâtiments sont figurés : le corps principal de ferme, toujours visible aujourd'hui et une annexe qui deviendra un gite. Sa position toujours au bout de l'allée venant de Limur confirme la représentation précédente.

Le cadastre de 1845 est encore plus détaillé et confirme le nom de La Poussinière. L'agent cadastral a figuré un étang au nord de la propriété (toujours visible rue de la Mare) et les murs d'enceinte de la propriété. On voit que dans l'allongement du bâtiment principal, une longère a vu le jour s'étendant jusqu'à la rue du Poulfanc.

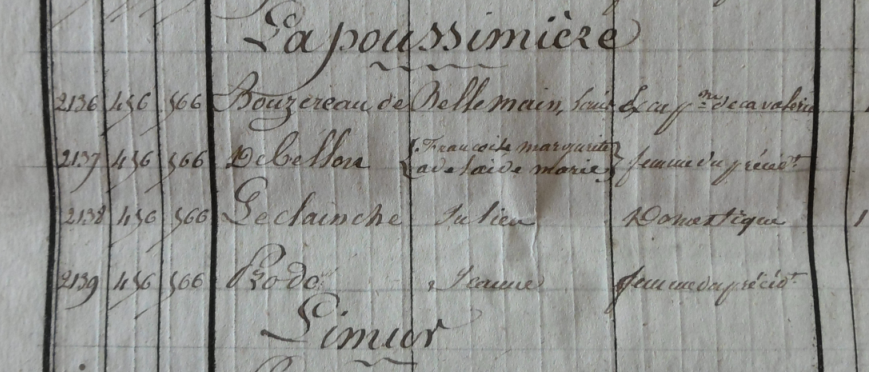

A cette époque, nous sommes depuis 1830 sous la Monarchie de Juillet avec Louis Philippe 1er, Roi des Français, la ferme de la Poussinière est habitéê par l'ancien Capitaine de Cavalerie, Louis BOUZEREAU de BELLEMAIN et son épouse, Françoise Marguerite Adélaïde Marie DEBELLON, comme nous l'indique le 1er dénombrement de la population à Séné réalisé en 1841.

On retrouve sur Gallica BnF, la trace d'un "Bouzereau de Bellemain". En 1831, il participe en Pologne aux journées de l'Insurection de Novembre contre l'occupation russe, mouvement inspiré par la révolution de 1830, à Paris.

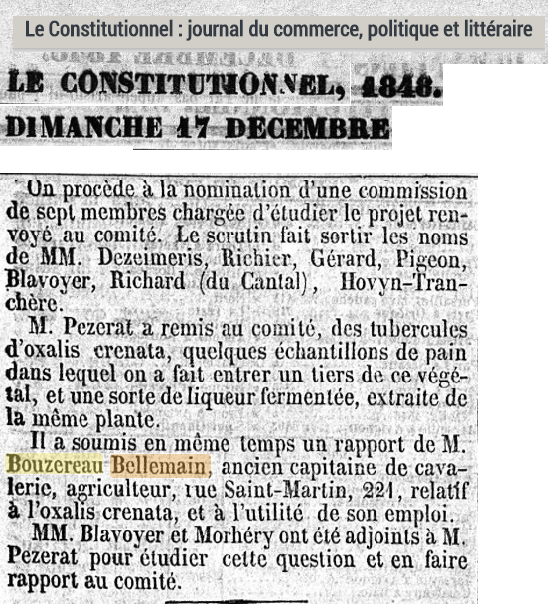

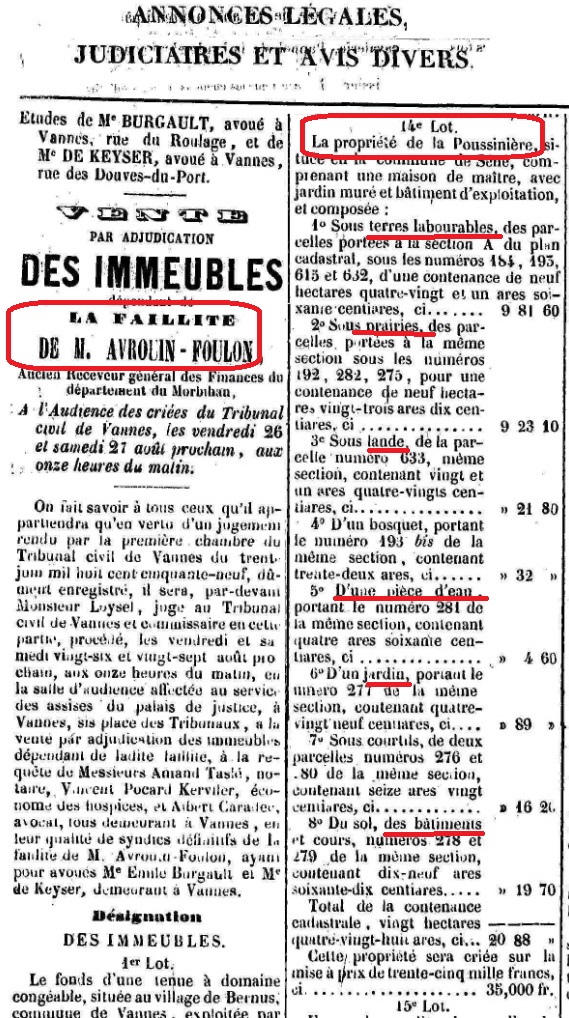

Cet autre source, datée de 1848, semble indiquer, que le militaire a pris sa retraite et s'est adonné à l'agriculture, d'abord à Séné puis à Paris où il est membre d'une Société d'Agriculture. Le document qui suit donne le détail de la vente aux enchères des propriétés de l'ancien Receveur du Morbihan, AVROUIN-FOULON, qui fit faillite en 1859. On en déduit que l'ancien cavalier vendit la propriété de La Poussinière au banquier.

L'acte de publicité notariale donne une bonne description du bien : sur plus de 20 ha, des terres labourables, de la lande, des prairies, une pièce d'eau et des batiments, le tout pour 35.000 frs.

Quelques actes d'état civil montrent que la propriété était habitée par de humbles familles de cultivateurs : FARAUD-Le Cavil; VEILLOT-Huchon. On sent là des noms de journaliers non natifs de Séné placés à La Poussinière par le banquier Avrouin-Foulon. Qui fut l'acheteur de la Poussinière en 1860?

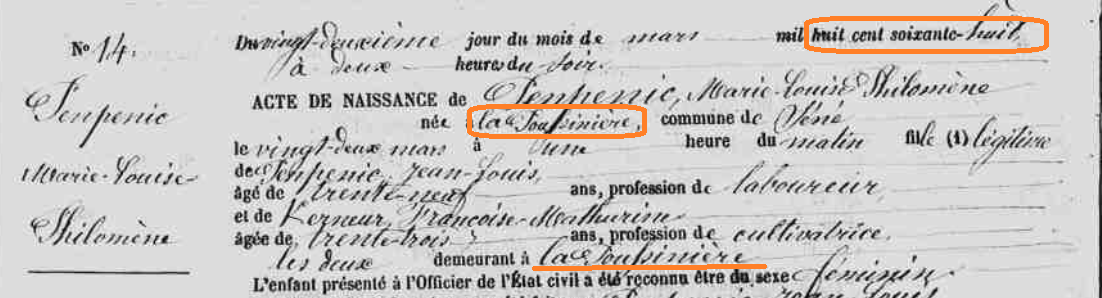

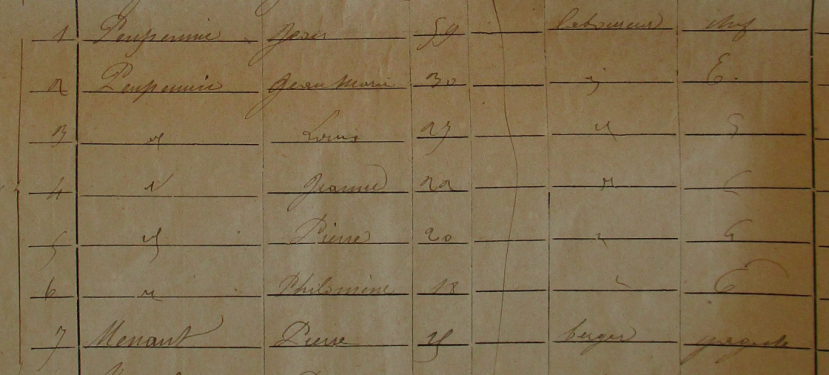

Il y eu une vente aux enchères et la famille PENPENIC se porta acquerreur. En 1868, on retrouve cet extrait de naissance de Marie Philomène PENPENIC, à La Poussinière à Séné, où ses parents demeurent. La famille Penpenic, originaire de Saint-Avé a eu de nombreux enfants nés dans cette commune, à l'exception de Philomène qui permet de dater leur arrivée à Séné courant 1867. On peut penser à plusieurs années de procédure avant de prendre possession de la ferme...

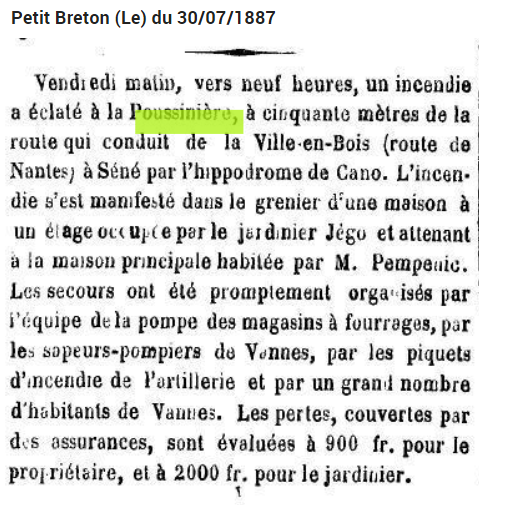

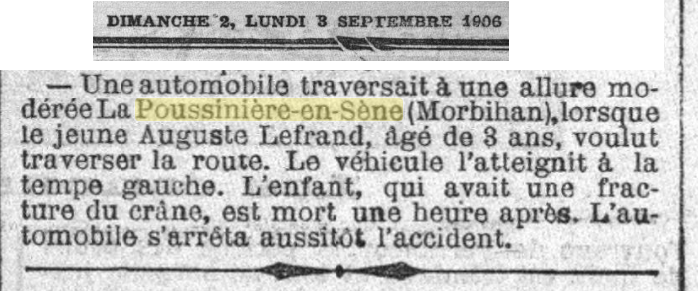

Jean Louis PENPENIC [1/7/1828-12/12/1910 Séné] s'est marié à St-Avé (9/2/1855) avec Françoise Mathurine KERNEUR [1/3/1834-3/8/1870 Séné]. Il perd son épouse en 1870 qui lui aura donné 6 enfants dont 1 mourra en bas âge. La famille Penpenic va demeurer à la Poussinière jusqu'aux années 1960, presque cent ans. Ces 3 articles de presse retrouvés sur le site des Archives du Morbihan relatent des faits divers à La Poussinière: un incendie de fourrage 1887; un vol de choux-fleurs 1897; une rixe au café du Poulfanc 1901; un accident de la route, 1906, sans doute le 1er attesté à Séné ayant entainé la mort d'un enfant de 3 ans, Auguste LEFRAND.

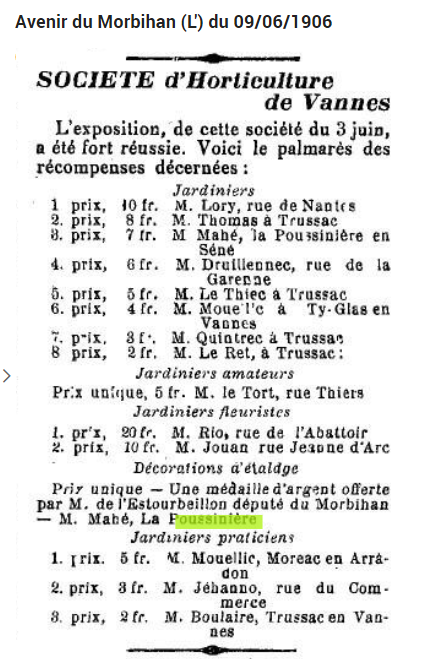

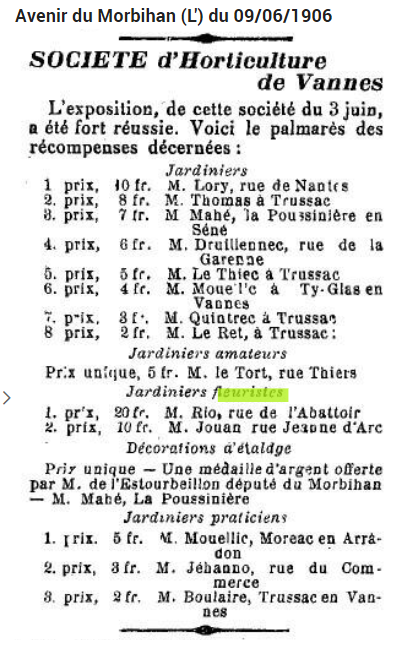

En 1906, la Société d'Agriculture de Vannes décerne un prix à M. Joseph MAHE, ouvrier agricole logé à la Poussinière. Son fils, Auguste MAHE [7/11/1890-19/11/1914] sera un des premiers Sinagots à perdre la vie durant la 1ère Guerre Mondaile.

Le 24/9/1884, une des filles Penpénic, Marie Marguerite PENPENIC [23/8/1862- 1928] se marie avec Jean Pierre GUYODO [2/1/1852-27/6/1903]. En 1921, leur fils Pierre Marie [18/1/1887-1940] s'est installé à La Poussinière. Les deux familles Penepenic et Guyodo et une famille d'ouvriers agricoles cohabiteront à La Poussinière dans les 3 logements et ce jusqu'aux années 1960.

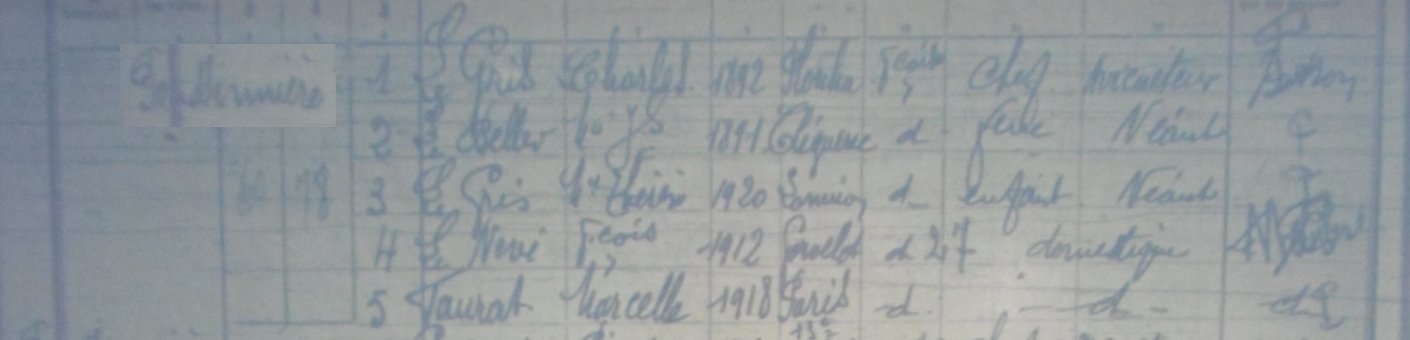

En 1936, Marie Josèphe LE BELLER, veuve de guerre, et Charles Aristide Joseph LEGRIS, [27/10/1892-14/3/1954], son second époux, déclarent la profession d'aviculteurs à la Poussinière...

A partir des années 1960, les terres vont peu à peu laisser place à des pavillons. Les anciens bâtiments toutefois demeurent encore de nos jours. Celui en limite de la rue du Poulfanc abrite un gîte de vacances. Le corps principal de la ferme et sa longère sont des maisons d'habitation. La Poussinière passe ensuite alors en totalité chez les Guyodo qui l'occupent toujours aujourd'hui et louent un gîte aux vacanciers.

Wikipedia nous dit que la première boutique de fleuriste aurait été celle de Madame Prévost, ouverte au Palais-Royal à Paris en 1830. Dix ans plus tard une boutique de Lachaume ouvre rue de la Chaussée-d’Antin, puis en 1870 cette même boutique déménage au 10, rue Royale, où elle se trouve encore.

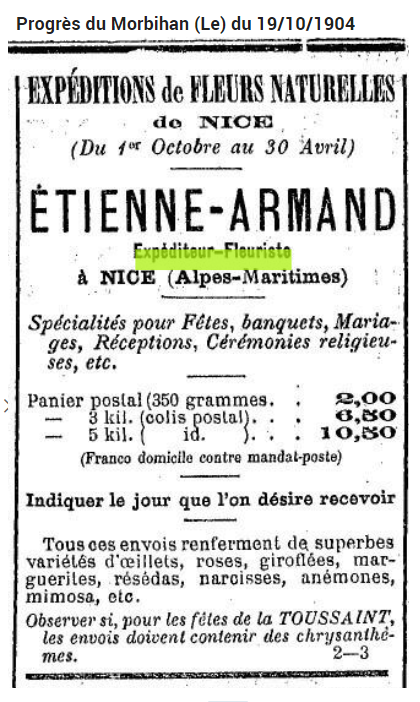

Un rapide examen de la presse ancienne numérisée par les archives du Morbihan montre qu'il existait à la fin du XIX°siècle des fleuristes à Vannes. Les actes d'état civil montrent ici ou là le mariage entre un homme et une fleuriste, preuve que dès son origine, cette activité fut occupée par des femmes. Pour les obsèques on allait alors chez le marbrier et le fleuriste. La Société d'Horticulture de Vannes encourageait les techniques horticoles. A Séné, on comptait des jardiniers auprès des riches propriétés de Limur, Poussinière, Boëdic, qui devaient produire des fleurs d'ornements. Il devait y avoir chez les maraichers du Pays de Vannes une production locale de fleurs, complétée déjà avant guerre grâce à des filières d'approvisonnement comme en témoigne cet encart publicitaire.

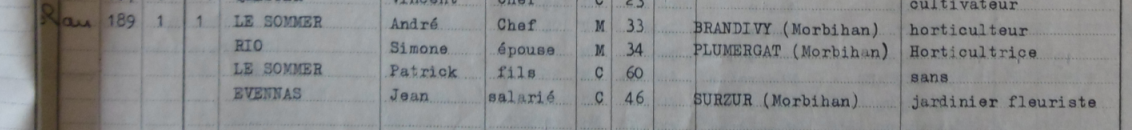

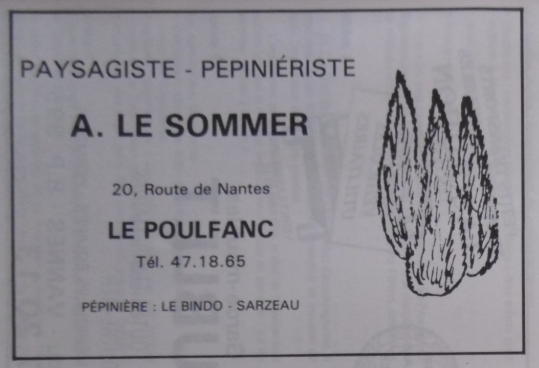

Avant guerre il existait une fleuriste Mme LE LAIT au 19 rue des Vierges à Vannes. Pour ce qui est à Séné, les dénombrements n'indiquent pas de boutique de fleuriste y compris en 1962. Il est vrai qu'acheter des fleurs, dans une commune rurale, n'était pas dans les habitudes de l'époque. Les Siangots allaient acheter leurs fleurs à Vannes à l'occasion des mariages, des enterrements ou du jours de Défunts (Toussaint). Plus tard, ils purent s'approvisionner à Séné chez André LE SOMMER paysagiste et pépiniériste installé au Poulfanc.

Le dénombrement de 1962, révèle qu'au Poulfanc, sur une parcelle qui deviendra le n°20 de la Route de Nantes, André LE SOMMER, est horticulteur depuis 1957 et emploie un jardinier fleuriste, dénommé Jean EVENNAS, natif de Surzur. C'est certainement le premier fleuriste de Séné. L'entrepreneur paysagiste, pépiniériste, produits des plants et des fleurs aux portes de Vannes.

Photo Famille Le Sommer 1962- 1964

En 1984, il fait paraitre dans le bulletin municipal cet encart publicitaire où on lit qu'il détient également un établissement à Sarzeau. Il prendra sa retratie en 198X et son terrain laissera palce à des logements. Son fils Patrick continue aujourd'hui l'activité à Sarzeau.

Plus tard, vers 1988, Les Jardins de Balgan reprendront le relais fe la floriculture et 'installeront au lieu-dit éponyme. Françoise et Ludovic GUITET proposent encore aujourd'hui des fleurs aux particuliers et aux professionnels.

Depuis janvier 1997, Séné compte également sur un 2° floriculteur, l'EARL FLEURS DU TEMPS de Nathalie CAUDAL, installée à Cressignan.

Si on voit que Séné a une "tradition" dans la production de fleurs, la première boutique dédiée à la vente de fleurs, un fleuriste, reste relativement récente. Le succès d'une boutique de fleuriste n'est pas évident...

En 1987, une fleuriste de Vannes, sous l'enseigne Interflora, prépare l'ouverture de sa nouvelle boutique en faisant paraitre une annonce dans le bulletin municipal. Le magasin doit se situer en face l'Intermarché, dans la ZAC du Poulfanc. A-t-il vu le jour?

On retrouve un autre fleuriste Interflora installé au n°14 de la Route de Nantes, bâtiment aujourd'hui occupé par le restaurant l'Escapade Italienne. Ie commerce ne durera pas longtemps de ce côté là de la Route de Nantes, dans le sens opposé aux sorties de la ville le soir et sans parking accessible.

En 1992, l'enquête réalisée par la commune pointe 3 fleuristes dont deux installés au Poulfanc : L'ECUREUIL JARDINER, rue d'Irlande et FLORALEMENT VOTRE Allée de Lorraine.Ces fleuristes mal situés non pas tenu longtemps.

Un autre fleuriste, LA RONDE DES FLEURS, s'était installé au n°50 de la Route de Nantes, en janvier 2003, mais l'affaires ne dura pas longtemps et la cellule commerciale laissa place à une restaurant turc.

Avant d'accueillir l'échoppe d'un maraîcher, le petit kiosque situé à côté de la boulangerie Le Bris, au n°47, accueillait un fleuriste,BOUQUET PLAISIR et LE KIOSQUE A FLEURS de Fabrice MIMAUD, installé en janvier 2009.

Cet axe très passant, a attiré un autre fleuriste au n°41 de la Route de Nantes, dans les anciens batiments du volailler, BIGGY. La boutique LE JARDIN DES FLEURS, passa en juillet 2005 sous la franchise LE BOUQUET NANTAIS qui était également présent au 9 Avenue de la Marne à Vannes. En mars 2013 ces deux boutiques furent reprises par Mme Elodie JAN-LAMY sous le nom BLANC BLEU REVES. Depuis une autre boutique fut ajoutée à Arradon.

Le développement de la zone commerciale du Poulfanc, l'accroissement du pouvoir d'achat des consommateurs, leur changement d'habitude et la baisse des prix des fleurs, ont permis le développement du métier de fleuriste, souvent tenu par des femmes.

En juin 2002, AU TOP DU BOUQUET s'installe Place d'Irlande en face la boulangerie La Huche à Pain. Ce fleuriste disparaitra, peut-être trop caché des automobilistes. Les fleuristes renaitrons sur l'avenue de Gelpolsheim.

Au Poulfanc, au n°12 de l'avenue de Gelpolsheim, Stéphane CLEMENT ouvrit une boutique à l'enseigne O2 FLEURS en février 2008. Il fut rejoint au n°8 de l'avenue Gelpolsheim, par la fleuriste Myriam LE BRESTEC, et sa boutique FLEURS & PASSION, en septembre 2013.

Le bourg de Séné, avec sa population en croissance accueillit son 1er fleuriste courant 1992.

En février 1995, changement. AUX FLEURS DU GOLFE, de David MELOIS, occupera pendant 25 ans le rez-de-chaussée de l'ancien Hotel du Golfe.

Courant 2020, M. Melois met son commerce en vente. Il est repris par Bruno CREQUER qui fait son ouverture le jour du 28 novembre 2020, date du déconfinement des commerces. Il conserve le même nom et adhère au groupement Interflora.

La boutique est reprise en mai 2025, après plusieurs mois de fermeture, par Klervi LE GALL, jeune fleuriste titulaire d'un CAP et BP de fleuriste.

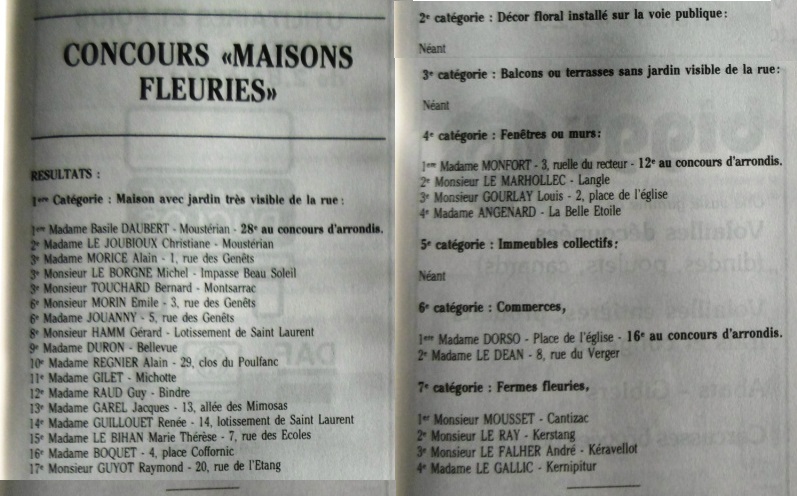

Dans les années 1980, la ville de Séné a mis en place avec le départment du Morbihan, un Concours des Maisons Fleuries, comme nous le rappelle cet extrait du bulletin municipal de septembre 1985. L'occasion de récompenser chaque année des Sinagots ayant la "main verte".

Maisons fleuries : Ce sont les villes qui organisent les concours maisons fleuries afin de récompenser les initiatives des habitants pour embellir leur lieu de vie. Le phénomène a commencé dans les années 1900 avec le développement du tourisme, les communes étant en concurrence pour être les plus accueillantes. Les règles sont très simples et ce type d’évènement se passe dans une ambiance conviviale et bon enfant. La participation est gratuite et réservée aux habitants qu’ils soient propriétaires ou locataires, excepté bien sûr les professionnels en jardinerie, les membres du conseil et les membres du jury ou leur famille.

Concours des villes et villages fleuris :

Le label « villes et villages fleuris », autrefois nommé concours, a été créé en 1959 en France pour promouvoir le fleurissement, le cadre de vie et les espaces verts. Originellement piloté par les services de l’État, sa coordination nationale en est assurée depuis 1972 par le Comité national pour le fleurissement de la France, rebaptisé Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) en 2001. Il est ouvert à toutes les communes de France. Lorsqu'une commune s'engage dans la démarche, elle peut recevoir un niveau allant de 1 à 4 fleurs. Les niveaux de 1 à 3 fleurs sont désignés par le conseil régional qui peut sélectionner les communes susceptibles d'obtenir un niveau supérieur comme la quatrième fleur qui est attribuée par le conseil national.

En mai 2015, la municipalité érigeait fièrement le panneau Ville Fleurie obtenu à l'automne précédent. En 2017, elle obtenait sa 2° fleur, juste récompense pour une commune qui se distingue par un grand nombre de rues portant le nom d'une fleur!

Allée des Hortensias

Impasse des Coquelicots

Impasse des Cynelles

Impasse des Géraniums

Impasse des Giroflées

Impasse des Glaïeuls

Rue des Arums

Rue des Bleuets

Rue des Dahlias

Rue des Jonquilles

Rue des Lavandes

Rue des Lilas

Rue des Magnolias

Rue des Orchidées

Rue des Rosiers

Et pour parachever ce tour d'horizon floral de notre commune, on n'oubliera pas rappeller que son territoire possède une richesse botanique dont de très belles fleurs des champs.

Pour l'anecdote, le mot "séné" désigne également une espèce végétale aux vertus médicinale. Le séné (ou séné de Tinevelly), nom botanique, Senna alexandrina ou Cassia angustifolia, est un petit arbuste de la famille des légumineuses. Le séné est un arbuste dont les rameaux et les fleurs sont utilisés en phytothérapie pour lutter contre les problèmes de constipation. Puissant laxatif, le séné contient des principes actifs, comme les dérivés naturels de l'anthraquinone, qui favorisent l'action de la flore intestinale durant le transit.

Il existe même une expression dans la langue française selon Wikipedia :

« Je vous passe la casse. Passez-moi le séné », signifiant « Rendez-moi un service, je vous en rendrai un autre », tire son origine des espèces des genres Cassia (la casse) et Senna (le séné). Ou encore : Passez-moi la rhubarbe et je vous passerai le séné. Selon le Littré, la plante est citée par Molière dans le « Malade imaginaire » :

« Plus, du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casse récente avec séné levantin et autres, suivant l'ordonnance de M. Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur. [Molière, Le malade imaginaire]

En trouve-t-on sur la marché BIO de Séné?

Village de pêcheurs, Séné sur les rives du Golfe du Morbihan a donné beaucoup à la "Royale" (marine nationale) et à la marine marchande. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des marins sinagots ont rejoint les Forces Navales Françaises Libres. Qui étaient-ils et quels furent leurs actions?

Note : https://www.marine-marchande.net/ on retrouve la carte d'identité de nombreux bateaux et cargos. Article rédigé après consultation des dossiers de résistant disponibles au Service Historique de la Défense à Vincencces.

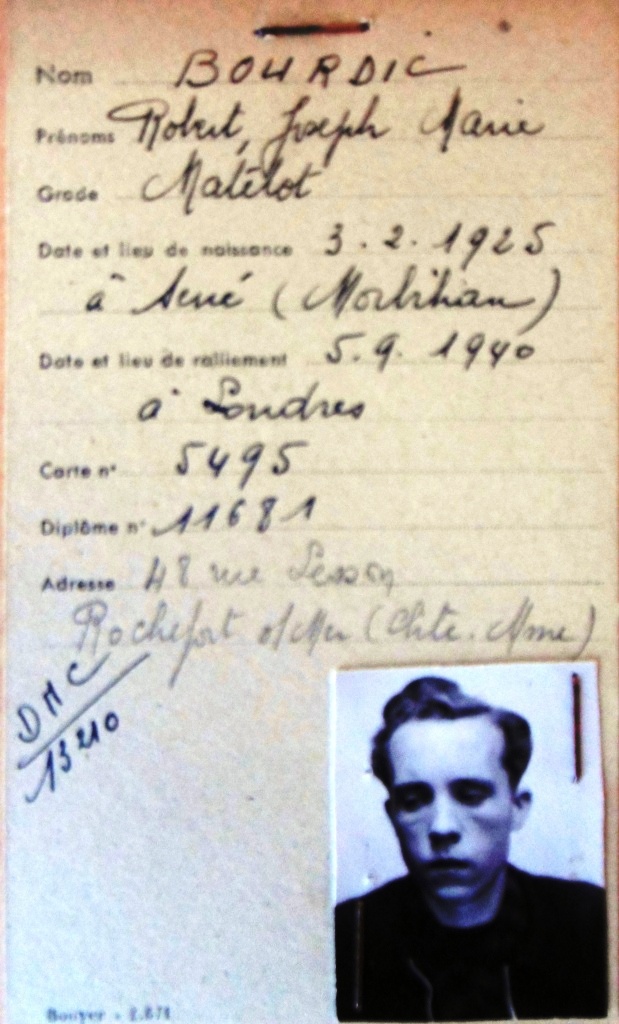

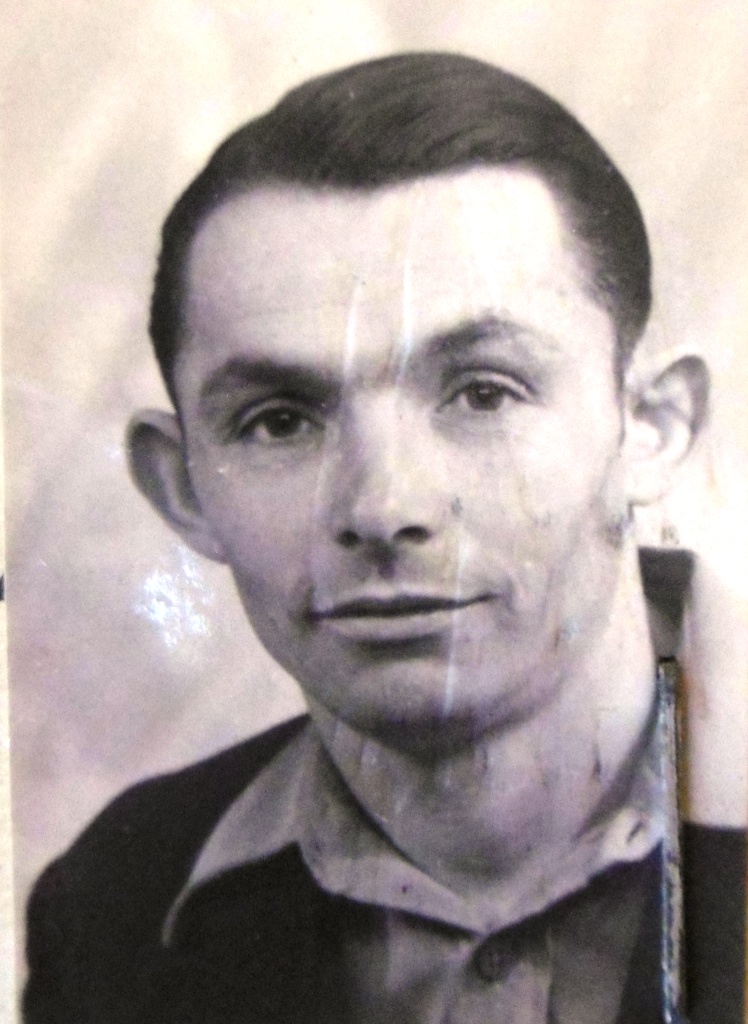

BOURDIC Robert, Joseph , Marie, 16 P 81333, le mousse sinagot rejoint Londres

Comme nous l'indique sa fiche de résistant, Robert BOURDIC s'engage dès septembre 1940 et rejoint le Général de Gaulle à Londres.

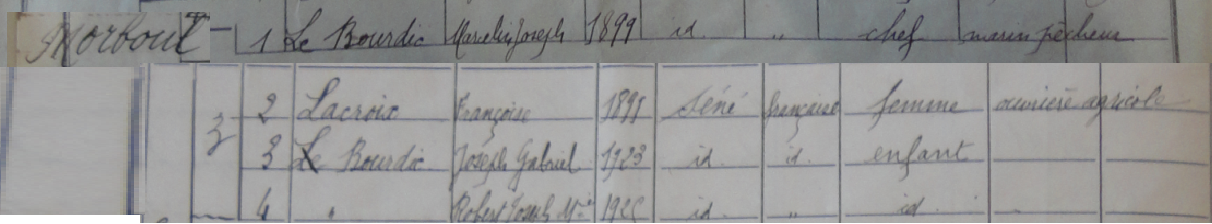

Robert Joseph BOURDIC [3/2/1925-10/12/1982 Vannes] nait à Séné au village du Mouboul. Son père, Marcellin [26/41889-9/11/1968] est un pêcheur sinagot marié depuis 1922 à Françoise LACROIX [1/9/1899-31/7/1929], mère de famille qui décède prématurément. La famille compte alors 3 jeunes enfants, Joseph Gabriel, 1923, Robert et André Roger [27/2/1928-4/4/1961 Issy les Moulineaux]. La famille est pointée au Mourboul lors du dénombrement de 1926.

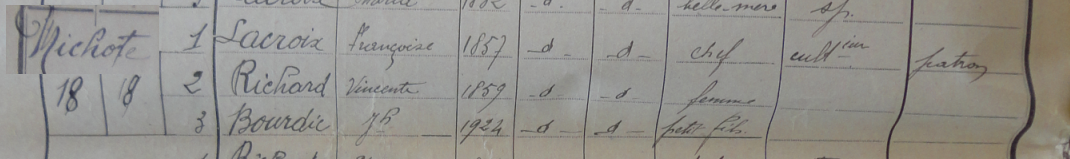

Au dénombrement de 1929 et de celui de 1936, Joseph, le dernier des garçons vit chez ses grands-parents, cultivateurs au village de Michote. [trouver où réside Marcellin Bourdic et ses enfants Robert et André?] Jusqu'à quel âge, le jeune Robert reste-t-il à Séné? On peut supposer que Marcellin est allé chercher du travail à La Rochelle comme de nombreux Sinagots de cette époque.

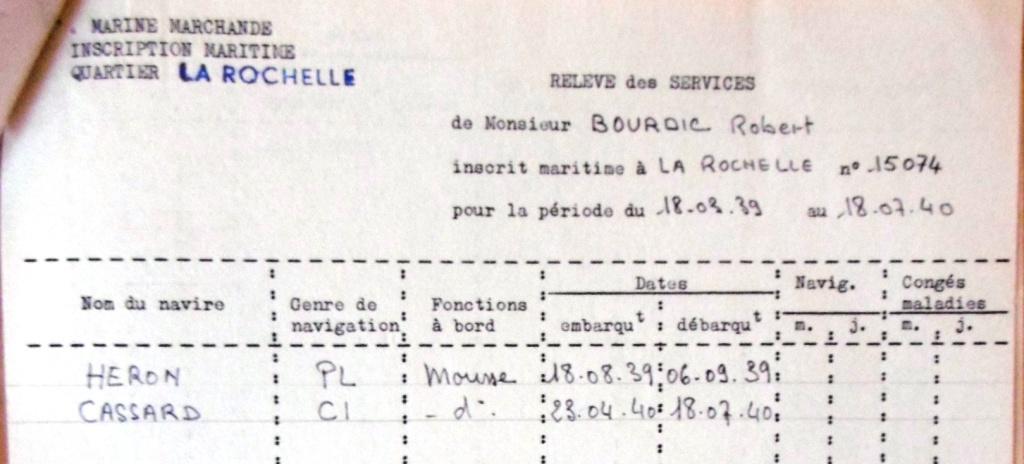

Le dossier de résistant consultable au Château de Vincennes, nous indique que Robert BOURDIC choisit à 15 ans de devenir marin. Il est alors inscrit maritime au quartier de La Rochelle.

Mousse à bord du chalutier Héron, de l'armement Castaing; puis à bord du Cassard, alors que la France a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie.

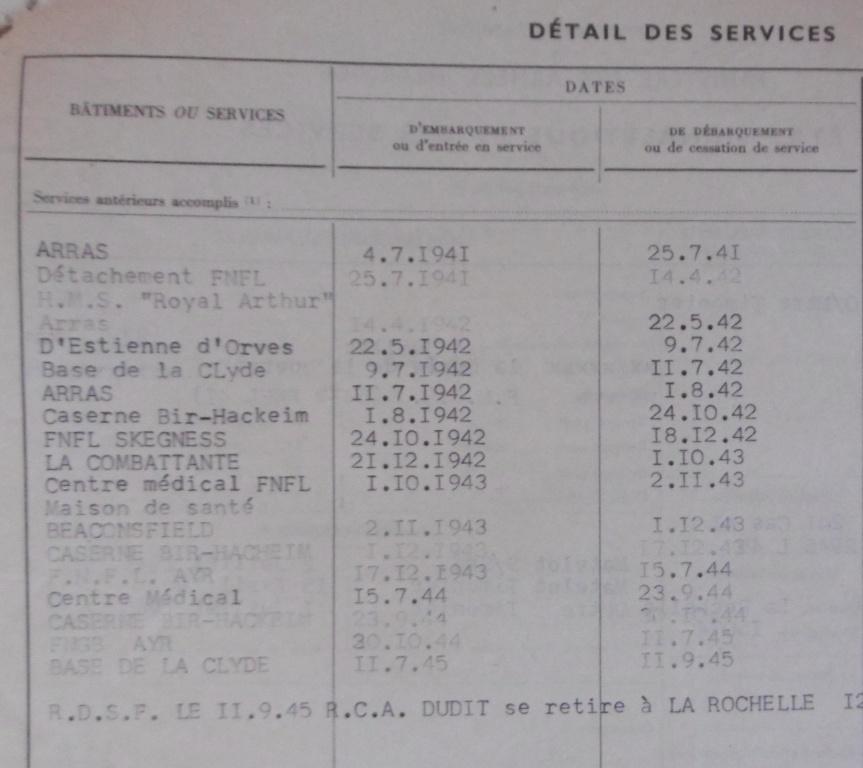

N'acceptant pas la défaite, le jeune marin BOURDIC rejoint les Forces Françaises Libres à Londres en septembre 1940. Il sert au titre de la Marine marchande des FNFL de septembre 1940 à juillet 1941.

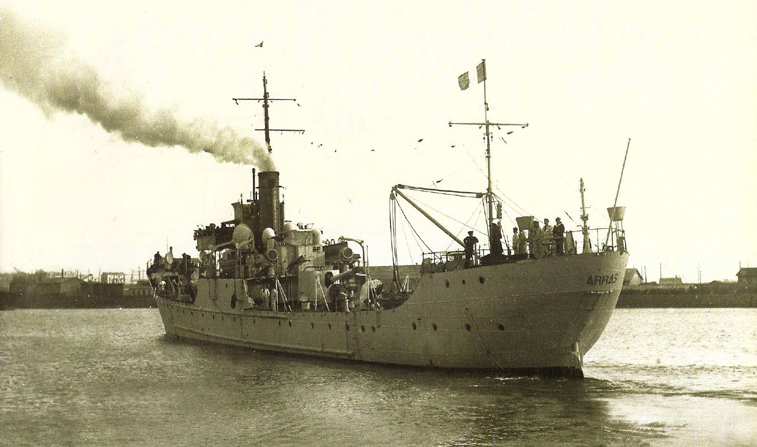

A partir de juillet 1941, il est affecté à bord de l'ARRAS, un de 5 avisos de cette classe, Amiens, Arras, Belfort, Coucy, Épinal. qui tombèrent entre les mains de la marine britannique. Ils devinrent des bâtiments-bases des FNFL.

Il rejoint ensuite le centre de formation HMS Royal Arthur à Skegness. Le HMS Royal Arthur, est un établissement à terre de la Royal Navy , initialement à Ingoldmells près de Skegness , et plus tard à Corsham , Wiltshire . Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien camp de vacances d'Ingoldmells a été utilisé pour former principalement des matelots et des officiers de la branche des communications «hostilités uniquement» (pour la durée de la guerre uniquement) (signalistes, télégraphistes, codeurs et opérateurs sans fil).

Il est à nouveau sur le ARRAS et ensuite sur le D'ESTIENNE D'ORVES.

Cette corvette, ex HMS Lotus, J 495 K93 des chantiers Hill and Sons de Bristol, fut lancé en 05/1941. Elle fut transféré aux F.N.F.L le 23 mai 1942. Dans un premier temps elle assura l'escorte des convois le long des côtes de l'Afrique Occidentale Française, avant de s'engager pour la même mission le long des côtes des îles britanniques. Elle participa au Débarquement de Normandie du 06 juin 1944 avant de rejoindre la Méditerranée à partir d'août 1945. Elle porte le nom d'Honoré d'Estienne D'orves [1901-1941], officier de la marine frnaçaise, résistant, fusillé par les Allemands. Ellle était commandée par LV Fontagnères. A l'issue de la guerre, elle fut restituée à la Royal Navy en 05/1947.

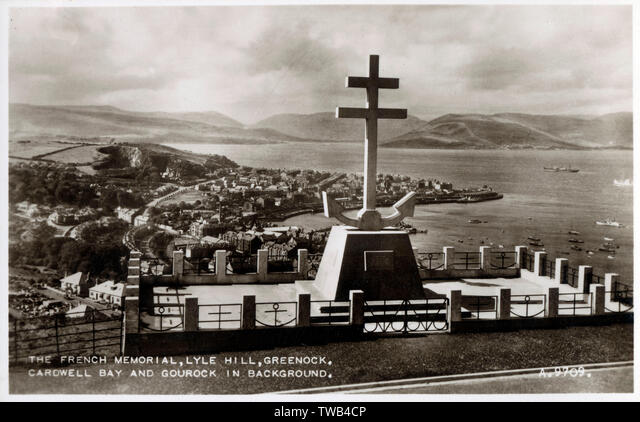

Le jeune marin BOURDIC passe ensuite par la base navale écossaise sur la rivière La Clyde, sans doute le port de Greenhock où embarquèrent de nombreux marins français et où a été édifié un monument à leur mémoire.

Ensuite, il retourne sur l'ARRAS. Pour former les équipages des FNFL, une École navale est créée à Portsmouth, d'abord sur le Courbet, puis sur le Président Théodore Tissier et ses deux annexes l'Étoile et la Belle Poule. Ce navire océanographique fut saisi le 3 juillet 1940 par la Royal Navy et aussitôt réarmé par les Forces navales françaises libres (FNFL) dans lesquelles il sert de bâtiment-école au profit des équipages des FNFL en formation au Royaume-Uni.. Après le fait d'armes en Libye à Bir-Hackeim, l'école navale adopte le nom de Bir-Hackeim. Elle disposait de barraquements à Southleigh Road, ville de Emsworth en banlieue de Portmouth. Le jeune marin BOURDIC y passe quelques mois avant de recevenir à Skegness.

Il est ensuite affecté à bord de La Combattante (Ex Haldon), un torpilleur des FNFL. Ce destroyer britannique de la classe Hunt a été offert par le Gouvernement britannique à la France libre en 1942. Il est alors matelot timonier.

Il doit tomber malade car il est affecté au Centre Médical FNFL, maison de santé de Beaconsfield en Angleterre. Il rejoint ensuite à nouveau le centre de formation de Portmouth Bir Hacheim. Il est ensuite affecté au sein des FNFL à Ayr en Ecosse. Il repasse par un centre médical avant de rejoindre début 1944 à Ayr, les nouvelles Forces Navales de Grande Bretagne (FNGB) issues du regroupement des FNFL avec les forces maritimes d'Afrique du Nord. En juillet 1945, il est sur la base de la Clyde. Sans doute en raison de son jeune âge et de son état de santé, il ne participe pas au Débarquement en Normandie.

Démobilisé en 1945, il était devenu Quartier Maître Timonier. Il se marie à La Rochelle le 10/12/1947 avec Simone Andrée Yvette BREUIL, dont il divorce le 19/1/1960. Il se remarie le 6/2/1965 à La Rochelle avec Anne Geneviève LE PENRU. Pour sa retraite, il reviendra en Bretagne où il décède à Vannes le 10/12/1982.

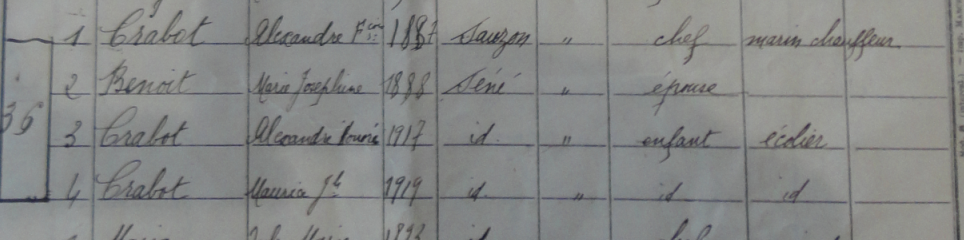

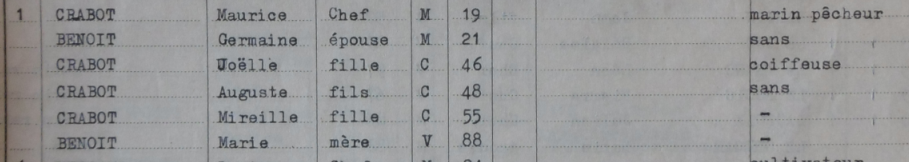

CRABOT Maurice, Joseph, Marie, 16 P 149679

Maurice Joseph CRABOT [19/5/1919-20/2/2000] nait au village de Kérarden. Son père, natif de Belle-Île, est marin chauffeur et sa mère ménagère.

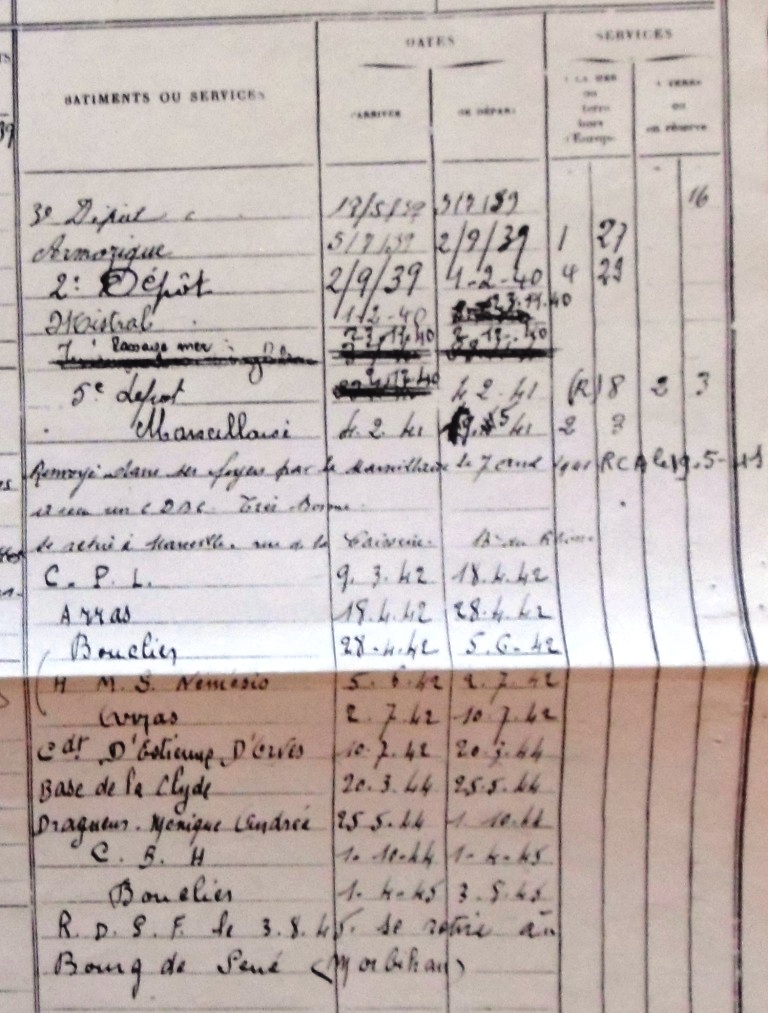

A l'âge de 20 ans; il fait son service national dans la Marine. D'abord sur le navire école L 'Armorique et puis sur le Mistral, comme nous l'indique sa fiche d'inscrit maritime.

Le Mistral : Lorsque la France signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, le Mistral, basé à Brest. Il est commandé par le capitaine de corvette Guillaume Christophe Marie de Toulouse-Lautrec-Montfa. Après avoir participé à l'évacuation de Dunkerque, le bâtiment se réfugie dans la base HMNB Devonport. Le 3 juillet 1940, les Britanniques exécutent l'opération Catapult, ils saisissent les navires de guerre français dans les ports français et britanniques pour les empêcher de tomber entre les mains des Allemands ou des Français du régime de Vichy. Le commandant veut sabordé son bâtiment mais en est empêché par les Britanniques.2. Les Britanniques saisissent le Mistral et l'incorporent dans la Royal Navy, il a alors pour nom HMS Mistral. Il reçoit de l'artillerie britannique1. Il entre en collision avec le navire-citerne Black Ranger ; le Mistral subit des dommages mineurs tandis que le Black Ranger passe une courte période en réparation dans un chantier de la Clyde3. Finalement les Britanniques le restituent aux Forces françaises combattantes à Hartlepool1. Lors du débarquement de Normandie, le Mistral est gravement avarié par des tirs d'artillerie allemande dans la Manche au large de Quinéville, le 10 juin 1944. Il est déclaré comme perdu. Il est ramené à Cherbourg le 25 août 1945 par un équipage anglais, condamné le 24 novembre 1948, rayé le 17 février 1950 et mis en vente le 5 décembre 1952. Il est remorqué le 8 janvier 1953 à Brest pour démolition (source wikipedia).

En mars 1942, Maurice CRABOT rejoint les FNFL en Angleterre. Comment a-t-il gangé l'Angleterre? Il est géré par la Compagnie de Passage à Londres (CPL). Cette structure constitue l’étape intermédiaire entre les services d’immigration britannique et les dépôts français de la marine de guerre ou marchande.

Il sera affecté sur les quelques rares navires qui composent la marine des Forces Françaises Libres, dont l'ARRAS puis sur le torpilleur BOUCLIER, le HMS Nemesis, à nouveau le ARRAS puis le COMMANDANT D'ESTIENNE D'ORVES, une des neuf corvettes des FNFL: Mimosa, Alysse, Lobélia, Aconit, Renoncule, Commandant Détroyat, Roselys, Commandant Drogou. Il est alors matelot gabier. Ce navire tire son nom du commandant éponyme qui fut exécuté par les Nazis en aout 1941. Il est ensuite rattaché à la base navale sur la Clyde, ria d'Ecosse, où les marins français préparent le Débarquement. En mai 1944, il est à bord du chalutier Monique Andrée, transformé comme d'autres en dragueur de mines.

A la Libération, il est renvoyé dans ses foyers (RDSF) et il se mari le 19/6/1945 aec Germaine Louise BENOIT à Séné. Lors du dénombrement de 1962, la famille vit à Kérarden où il décède le 20/2/2000.

DORIOL Edouard, Toussaint, Marie 16 P 352010

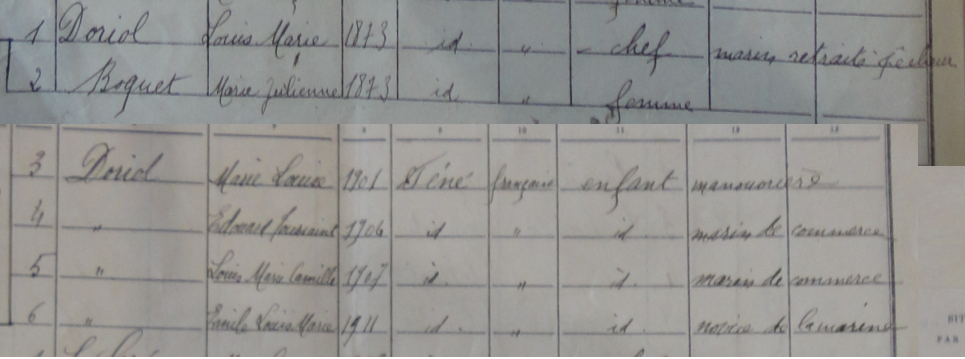

Edouard DORIOL [1/11/1904-15/6/1988] nait à Montsarrac. Son père est marin et sa mère ménagère. Lors du dénombrement de 1926, la famille est recencée à Montsarrac. Les 3 garçons sont marins.

Edouard se marie le 4/7/1928 avec une fille de Séné, Nathalie PLUNIAN [8/1/1904-2/12/1993]. Pendant la guerre, il sera cuisinier à bord de différents navire de la marine marchande.

Quand éclate la guerre il est à bord du SAINTONGE, (FRA/1936/9640/152,4) un cargo pétrolier, construit à Odense en 1936 par HENNING MAERSK (Dnk) et armé par la Société Française de Transports Pétroliers. Il est réquisitonné par les Anglais à Belfast, le 17 juillet 1940, et transformé en navire auxiliaire. Il sera transféré aux forces navales françaises libres (FNFL) et déréquisitionné en 1945.

Il navigue en suite sur le NEVADA, puis le VILLE DE MAJUNGA (FRA/1931/4900/125,0), un cargo mixte lancé au Trait en 1931 par la Nouvelle Compagnie Havraise Péninsulaire. En avril 1940, ce navire participe à la Campagne de Norvège.. Le 13/06/1940, alors qu’il participe à l’évacuation du Havre, il est frappé par une bombe. Les dégâts importants nécessitent son remorquage vers Brest pour réparations. Le 01/03/1940, en route de Marseille vers l’Océan Indien via Le cap, il est arraisonné par les Anglais au large du cap de Bonne Espérance. 12/1942. Il s’occasionne une déchirure de coque de 80 m au cours d’un échouement devant Capetown. en avril 1945, il quitte le pavillon britannique et est restitué à sa compagnie. Démoli en 1959.

Edouard DORIOL rejoint ensuite le VILLE D'ORAN (FRA/1935/10172/147,5), son dernier navire par temps de guerre qui était tombé aux mains des Britannique en 1943.

Il décède à Vannes le 15 06 1988.

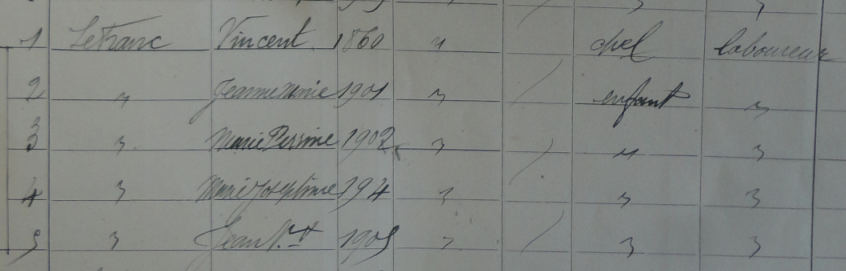

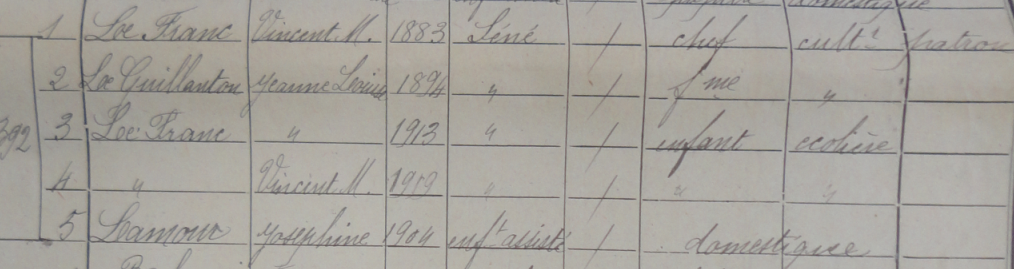

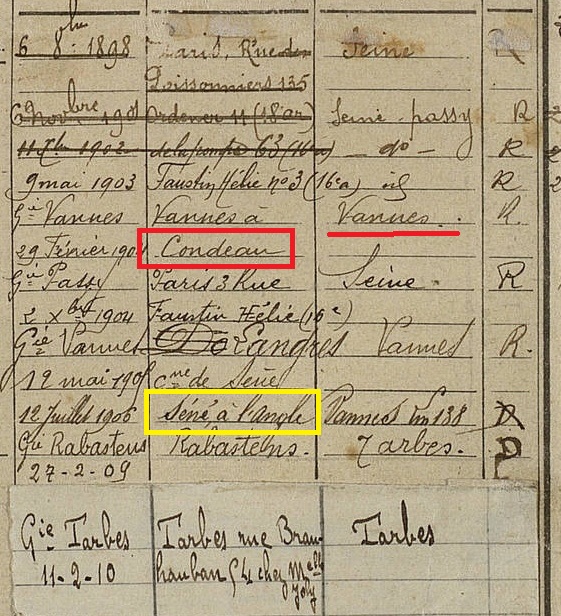

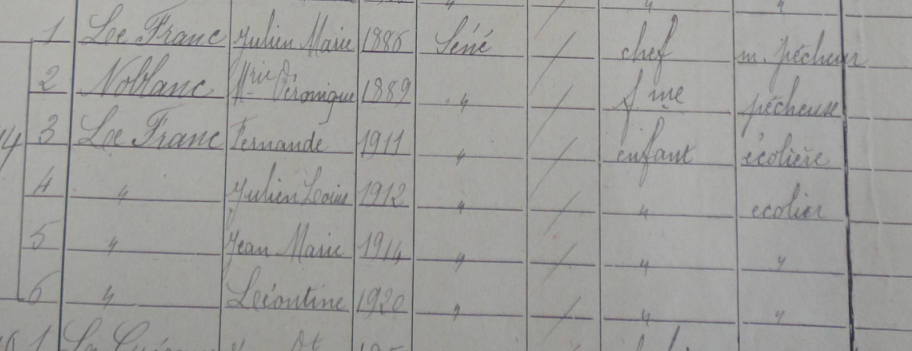

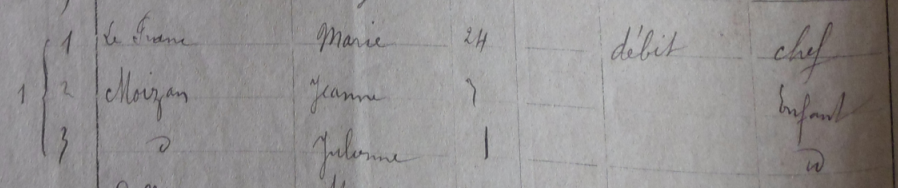

LE FRANC Jean, Vincent, Marie

Le site internet de la France Libre répertorie également Jean LE FRANC [24/8/1905-30/12/1972] , né à Séné au village de Brouel au sein d'une famille de cultivateurs. Sa mère, Marie Perrine LE CLOAREC [21/2/1862 Vannes- 31/8/1905 Séné Brouel] décède des suites de son accouchement. Son père Vincent Marie LE FRANC [1/5/1860 Cariel - 11/12/1921]. La famille quite Brouel. Le jeune Le FRANC va choisir la vie de la marine.

Selon le site France-libre.net, il fut graisseur dans la marine marchande. Il rejoignit Londres le 17/7/1940. Il est alors à bord du Forbin, puis du Jean L.D.

Le JEAN LD (FRA / 1936 / 5795 grt / 136,5) était un cargo lancé par les Ateliers & Chantiers de France, à Dunkerque. En 1936 il est affrêté par Louis Dreyfus, puis sous le nom de Bételgueuse en 1940 par la Compagnie Marseillaise de Navigation Coloniale. Changement de nom et création d’une nouvelle compagnie pour rendre moindre évidente l’origine juive de l’armateur. Le 21/01/1941, le JEAN LD est intercepté par les Alliés au large du Cap puis remis aux FNFL. Il sera restitué à la Libération à la Compagnie Marseillaise de Navigation Coloniale.

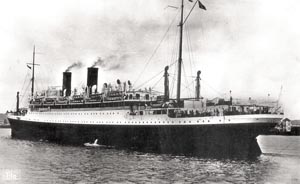

Il est ensuite à bord du CUBA, autre navire réquisitionné par la Royal Navy. Le CUBA (FRA/1922/11337/150,4 ) Paquebot Lancé à Newcastle en 1922 par la Compagnie Générale Transatlantique. Le 31/10/1940, venant de Fort de France avec 1259 passagers, il est arraisonné par le croiseur auxiliaire anglais MORETON BAY et détourné vers Freetown. En 11/1940, il est réquisitionné par le Ministry of war Transport comme transport de troupes. Le 06/04/1945, il est torpillé à l’entrée du chenal de Southampton par le sous-marin U1195, qui est détruit, avec tout son équipage, quelques instants plustard par le torpilleur anglais WATCHMAN.

Il rejoint ensuite le FORT BINGER (FRA/1919/5250/126), un cargo lancé à Stockton on Tees en 1919 sous le nom de CORNISH CITY (Gbr). En 1929, il prend le nom de FORT BINGER pour le compte des Chargeurs Réunis. En 09/1940, il est saisi à Pointe Noire par les Anglais. Le 18/05/1942, il est attaqué à la torpille par un sous-marin allemand, il parvient à le mettre en fuite après avoir tenté de l’aborder par deux fois. Son dernier bateau par temps de guerre sera à nouveau le JEAN LD.

Avant guerre, il s'était marié à Dunkerque, le 26/3/1936 avec Suzanne, Georgette ANDRIEUX, dont il divorcera le 27/5/1947. En secondes noces, il épousa à Montreuil, le 15/11/1954, Eugnéie FUCHS. Il décède dans cette ville de banlieue parisienne le 30/12/1972.

LE FRANC Vincent, Marie

Il nait le 29/4/1919 à Séné village de Moustérian de parents cultivateurs, patron de leurs terres et assez aisés pour employer un domestique.

Matelot mécanicien 27 04 1943 5876 FN43 marine marchande.

Marié à Vannes le 25/2/1947 avec Joséphine CORBEL.

Décédé à Séné le 1/2/2007.

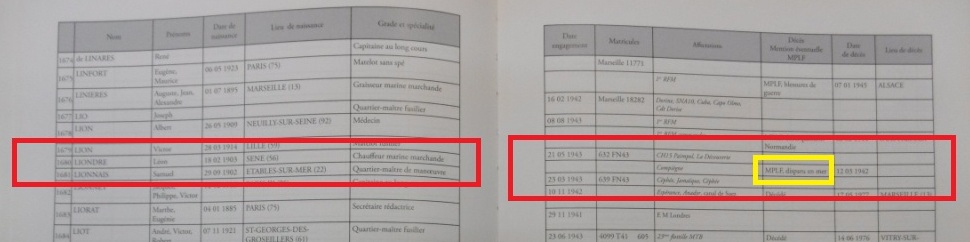

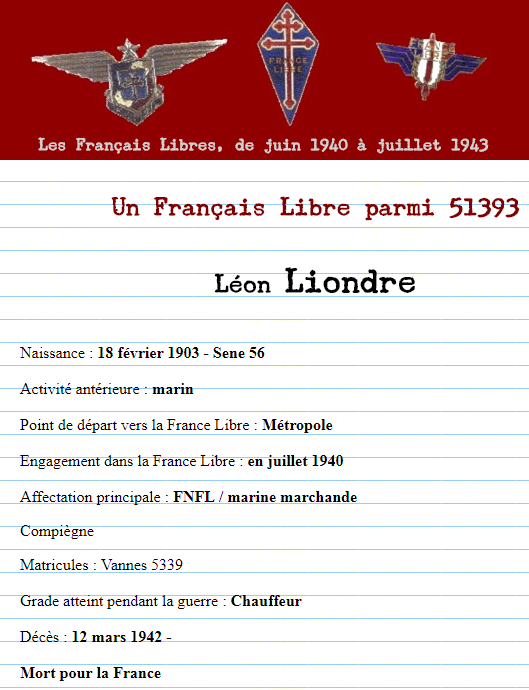

LIONDRE Jean Léon [28/02/1903 - 12/03/1942] 16 P 373548

Les sites des Français libres permet une recherche par commune de naissance. On y découvre le nom de Léon LIONDRE. Si le Minsitère a bien recensé les soldats des FFL ou des FFI, les marins des Forces Navales de la France Libre ne sont pas tous connus. L'Amiral Chaline en fait de longues recherches en vue de recenser les marins des Forces Françaises Libres

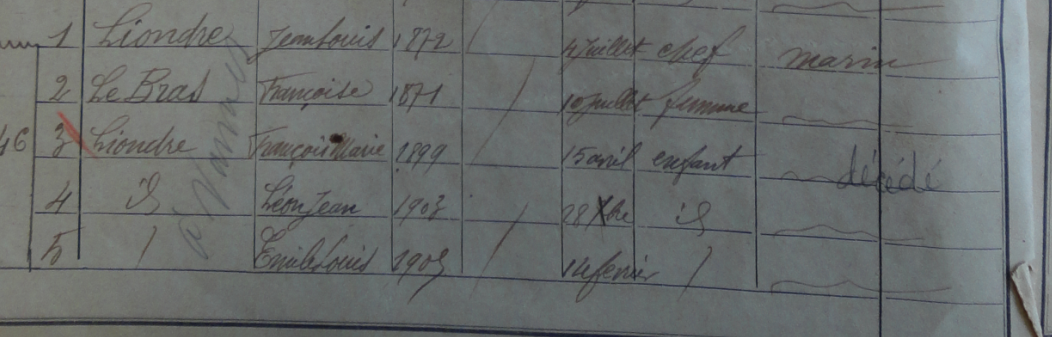

Leon Jean Louis LIONDRE est né à Séné à Kérarden le 28/12/1903. Son père, Jean Louis LIONDRE, né le 4/07/1872 à Séné, est marin de commerce et sa mère, Marie Françoise LE BRAZE, née le 10/7/1871 à Séné, est ménagère.

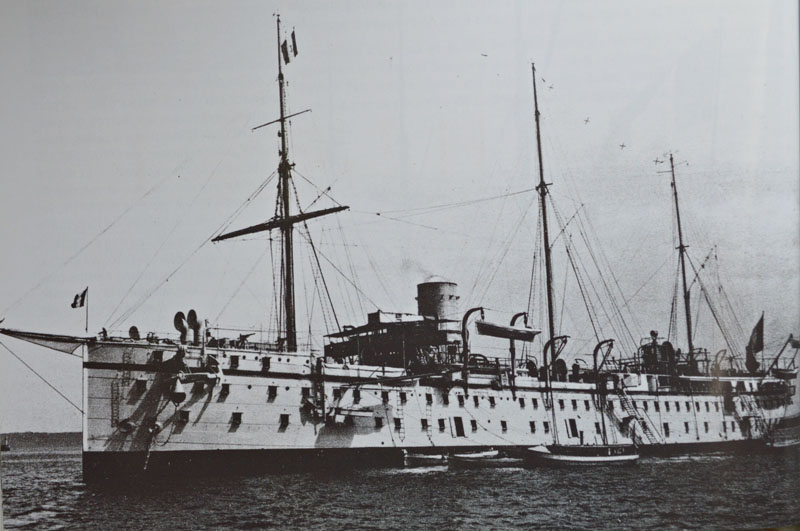

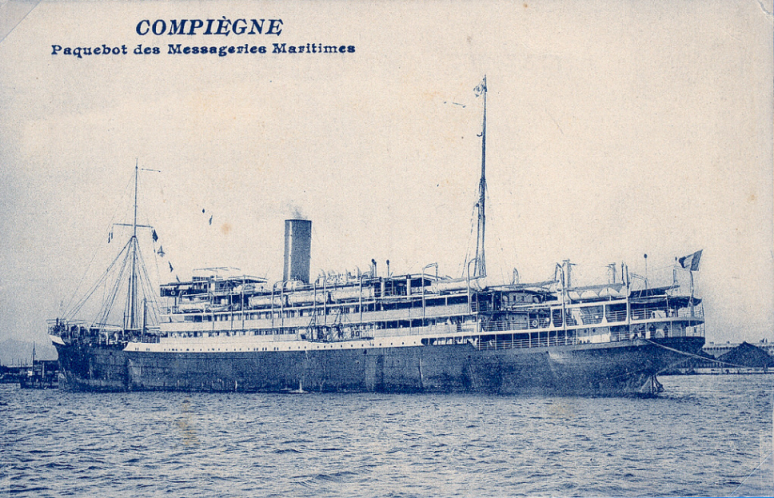

On retrouve la famille LIONDRE au dénombrement de 1906 installée à Kerarden Quand éclate la guerre, Léon LIONDRE est chauffeur, c'est à dire qu'il alimente la chauidière en charbon, à bord du paquebot Compiègne.

Pendant le printemps 1941, la Compiègne relie l'Indochine à Madagascar. Lors d'un convois, il est arraisonné par un croiseur britannique le 2/11/1941 au large des côtes sud-africaine. Menacé d'être coulé, le commandant du Compiègne reçoit de sa hiérachie jointe par radio, l'ordre de se saborder. Le commandant transforme l'ordre en saboter.? Le navire est alors capturé par la Royal Navy et tout l'équipage désertera et rejoindra les Forces Navales Françaises Libres.

La cote TTY801 des archives donne des documents [ à consulter]

COMPIEGNE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée (1940-1941), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1940-1941), liste nominative de l’équipage (1941), fiches de renseignement après visite du

bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-1941). Dossier « désertion » :correspondance, note, listes nominatives (1940, 1942).

Lors du voyage du Compiègne vers l'Angleterre, le marin Léon LIONDRE est porté disparu en mer le 12 mars 1942. A son arrivé à Cardiff, la Croix Rouge enregistre le décès du marin. En 1946, le Ministère de la Marine enterine son décès et la mairie de Séné retranscrit également le décès de Léon LIONDRE. Toutefois, la mention "Mort pour la France" ne figure pas.

Dans le Tome V de l'Histoire des Forces Navales de la France Libre, du Capitaine de vaisseau André BOUCHI-LAMONTAGNE, la mention MPLF "Mort pour la France" figure aux côtés du nom de Léon LIONDRE.

PIERRE Joseph, Marie 16 P 476832 lire article dédié

Natif se Séné, ce jeune marin de commerce, profite de l'arraisonnement de son navire par les Britanniques près des Bermudes, pour rejoindre la France Libre. Une fois en Angleterre, il deviendra Quartier Maître timonier sur le sous-marin Curie. Il participe à plusieurs opération en Méditerranée, destruction de batterie à Port-Vendres, torpillage de plusieurs cargos allemands.

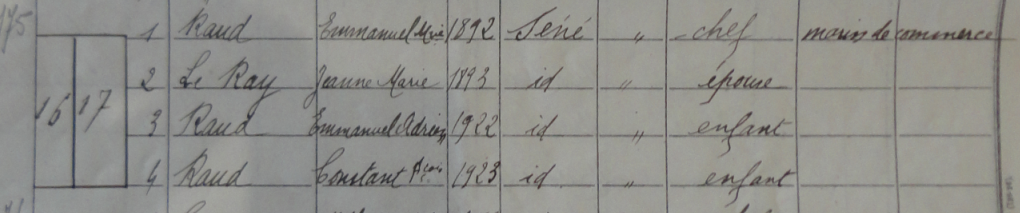

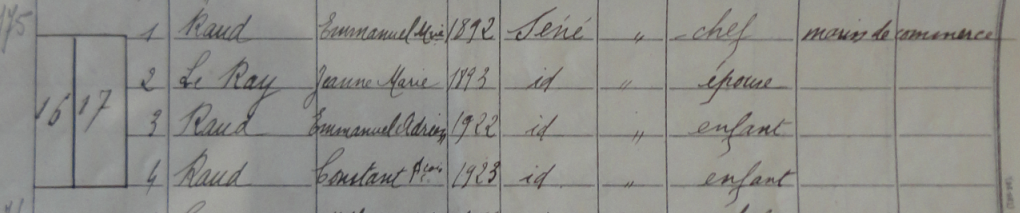

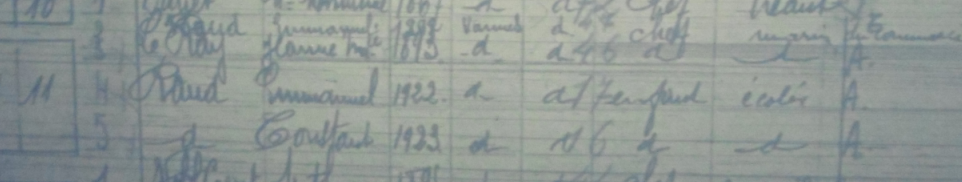

RAUD Emmanuel,Adrien, Marie GR 16P 500570

Emmanuel RAUD [5/8/1922-11/12/2003] nait au village de Kérarden. Son père est marin et sa mère ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1926, 1931 et 1936. Emmanuel est le frère de Constant, résistant au sein des FFI.

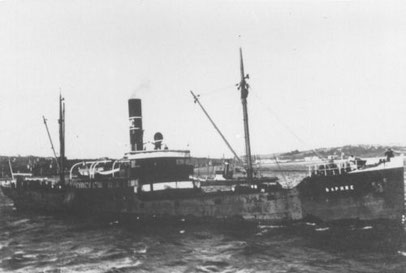

On sait que Emmanuel RAUD est matelot maître d'hôtel lorsqu'il rejoint le 1/7/1940 les FNFL qui lui attribuent le matricule CAS40 6297 FN41. Il est à bord du navire Daphné II, saisi à Grangemouth (GB) par les Britanniques en juillet 1940, qui l'a améne en Angleterre.

Le 18 mars 1941, en Mer du Nord, le cargo français Daphne II, qui navigue, sur lest, sous pavillon britannique, a quitté Londres la veille au sein du convoi côtier TG 32, à destination de la Tyne. Au cours de la nuit, alors que le convoi entre dans le chenal délimité par des bouées qui balisent un champ de mines d'un côté et des bancs de sable de l'autre, au large de la rivière Humber, une attaque aérienne se produit. Profitant du combat, des vedettes allemandes, basées à Ijmuiden, passent à l'attaque. La S 102 envoie une torpille sur un gros cargo et le rate. La torpille poursuit sa route et frappe le Daphne II dans la cale 3, à 01 h 20. Le navire, qui occupe la position n° 13, près du cargo Eddystone, portant la marque du vice-commodore, commence à couler par l'arrière. Des canots ayant été détruits par l'explosion, un radeau est mis à l'eau, sur lequel huit hommes prennent place. Le dernier canot, pendu à l'arrière, déjà rempli d'eau, peut être enfin mis à la mer et dix-huit hommes y prennent place. Le chalutier armé britannique Kingston Olivine recueille les rescapés puis prend en remorque le Daphne II. Un canot du destroyer Versatile vient recueillir les derniers rescapés. Le premier lieutenant et deux hommes (un canonnier et un matelot) restent à bord du cargo pendant le remorquage. Le remorqueur britannique Headman vient aider le chalutier et échoue le navire au sud de Bull, où il va se casser en deux, en eau peu profonde. Les huit occupants du radeau sont recueillis par le cargo britannique Corfish, du même convoi. Tout l'équipage, soit vingt-huit hommes, est sauvé et s'embarquera plus tard, sur le cargo français Egée.

FICHE TECHNIQUE du cargo DAPHNE II

Construit par les Ateliers et Chantiers de la Loire à Nantes (F)

Numéro de chantier 557

Mis en service en 1925 sous le nom de Rouennaise

Armé par l'armement Fernand Bouet à Caen

Acheté par la Société Navale Caennaise (G. Lamy & Cie) le 30 septembre 1928

Renommé Daphné

Déplacement : 1 969 tjb

Port en lourd : 2 850 tonnes

Longueur : 84,42 m Largeur : 12.40 m Tirant d'eau : 5,50 m

Puissance : 1 100 cv

Vitesse : 11 nd

Saisi à Grangemouth (GB) par les Britanniques en juillet 1940

Affecté au Ministry of War Transport

Renommé Daphne II

Géré par Chr. Salvesen & Co à Edimbourg (Ecosse)

Armé par les F.N.F.L.

Fin du navire : coulé le 18 mars 1941

Comme tous les candidats, il passe par la "CPL", Caserne de Passage à Londres puis il gagne la "Caserne" Surcouf, siège des FNFL à Londres, dans une ancienne école religieuse au 40 South Side Clapham Common.

Le 18/12/1943 il se marie à Wimbledon en Angleterre avec Béatrice Marjorie COOK.

Engagé volontaire pour la durée de la guerre au titre des FNFL à Londres le 1er juillet 1940. Il sert à la Marine en Grande-Bretagne jusqu'au 15 mars 1946. Il est démobilisé par le 2° dépôt à Brest le 7 juin 1946. Marié à une anglaise, il demeure au Royaume-Uni. Il décède le 11/1/2003 à Tooking, district de la banlieue sud de Londres localisé dans le borough de Wandsworth.

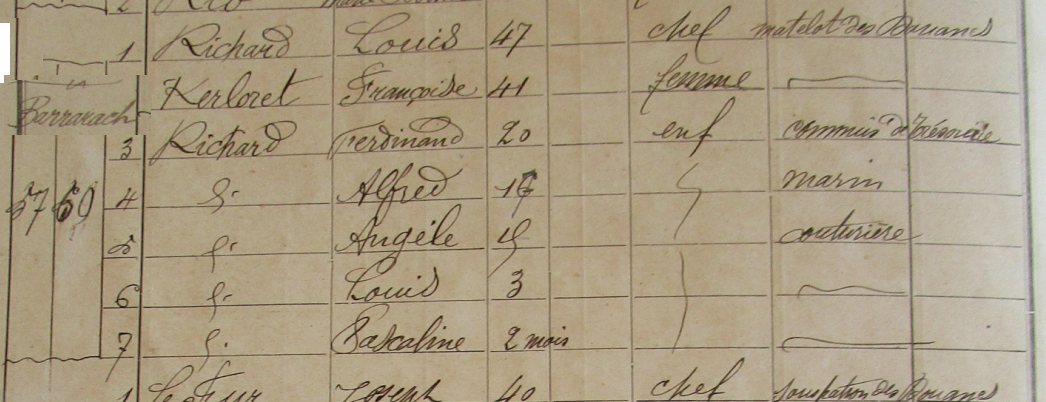

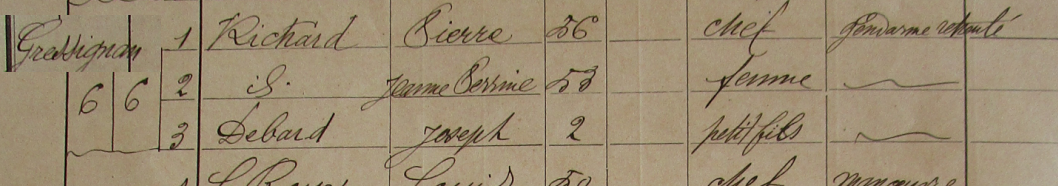

RICHARD Louis, Marie GR 16 P 509598-509600

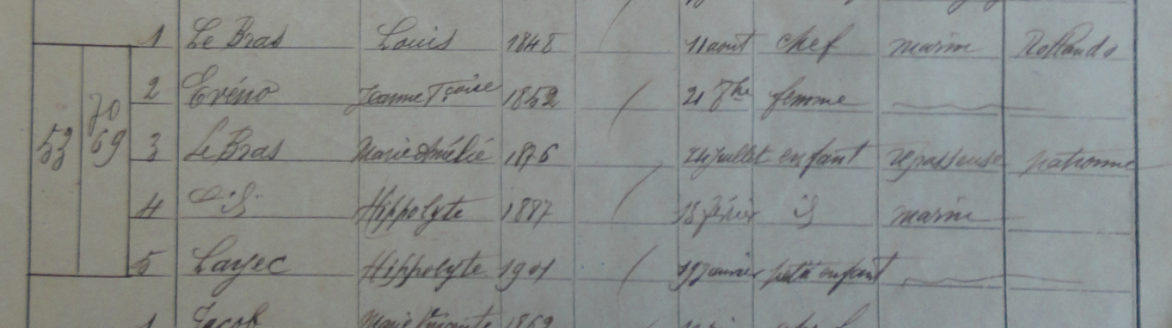

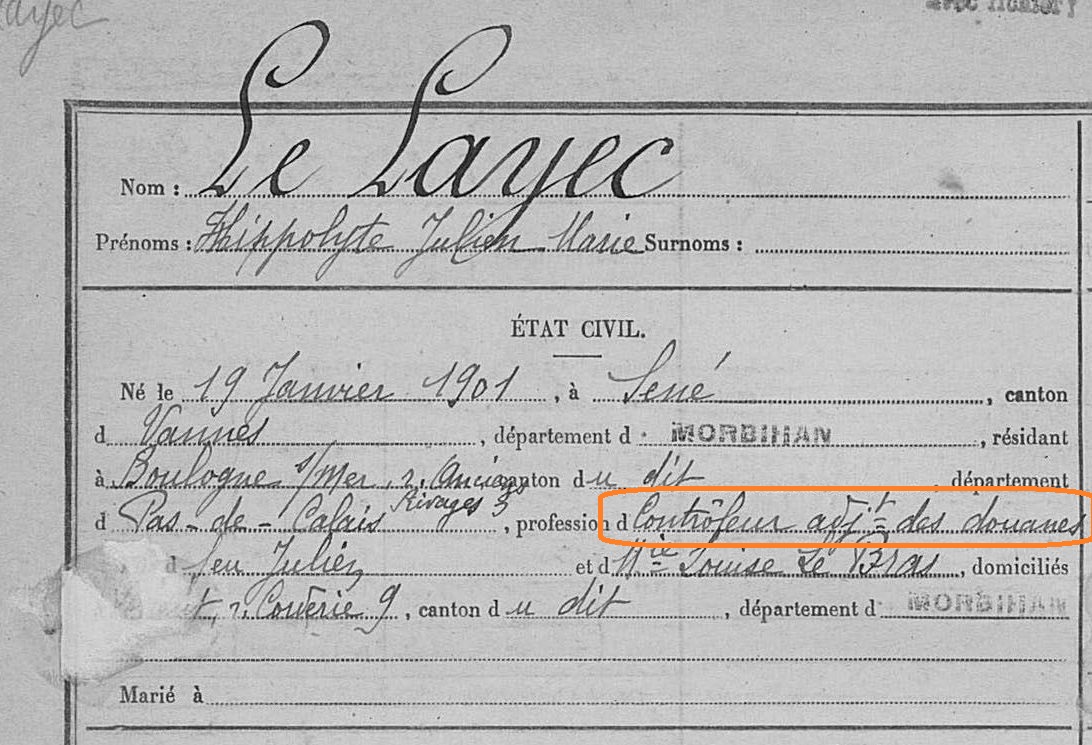

Louis RICHARD [23/4/1897 -8/2/1975 Morlaix] nait à Barrarach. Son père, Louis Marie RICHARD [1854-1902] narif de Séné à Bil Lorois, était douanier, comme l'était son père, Jean Pierre RICHARD [1811-1877]. Leur aïeul était paludier. L'écart d'âge qui apparait dans la fratie au recencement de 1901 s'explique par le fait que son père, s'est marié en première noce avec Marie Vincente Kerloret [1855-1888] et en seconde noce avec sa belle-soeur, Françoise Mathurine Kerloret [1859-1939].

La fiche de matricule nous indique que Louis Marie RICHARD a fait la guerre de 14-18 dans la marine [aller voir au SHD de Lorient]. Il se marie à Locquénolé-Morlaix le 21/7/1926 à Marie Françoise GUHAUX.

A la veille de la seconde guerre mondiale, l'ancien poilu est maître d'équipage dans la marine marchande. Le 1/7/1940, il rejoint la France Libre alors qu'il doit être à bord du GROS PIERRE,

Le GROS PIERRE est saisi après l'Armistice par les Anglais alors qu’il se trouve à Milford Haven, port du Pays de Galles, et passe sous pavillon britannique. Le 26/05/1941, allant de Fraserburgh vers Sunderland, il est attaqué par des avions allemands et est contraint de s’échouer près de Sunderland pour ne pas couler. Il sera remis en service.

Par la suite, Louis Marie RICHARD est pointé à bord du SNA10 des la Société Nationale d'Affrêtements, de Rouen. La Société exploite les navires de la PLM (faisant partie de l’ex-flotte SNCF ou Chemins de Fer de l’Etat). En 1939, la SNA arme 5 navires : SNA 1, SNA 7, SNA 8, SNA 9 et SNA 10. Les autres navires sont en gérance, ce sont les 14 charbonniers de la Compagnie des Chemins de Fer du PLM, et immatriculés à Rouen.

SNA 10 Cargo de 2 921 t (1920-1959) ex-Lapeyrade, ex- Louis Nail ; 2 555 tjb ; 1 812 tjn ; construit par les Ateliers & Chantiers de la Loire en 1920. Inscrit au Lloyd’s Register en 1940, port d’immatriculation Rouen pour le compte de la Société Nationale d’Affrètement. Réquisitionné en 1940. Saisi par les Anglais à Liverpool le 17 juillet 1940, il intègre les FNFL, 5 officiers et 7 hommes d’équipage ayant rallié la France Libre. Il participe au ravitaillement des armées alliées lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Il devient le Léognan en 1957.

A la fin de la guerre, le marin RICHARD poursuit sa carrière dans la marine marchande. Il décède le 8/2//1975 MORLAIX.

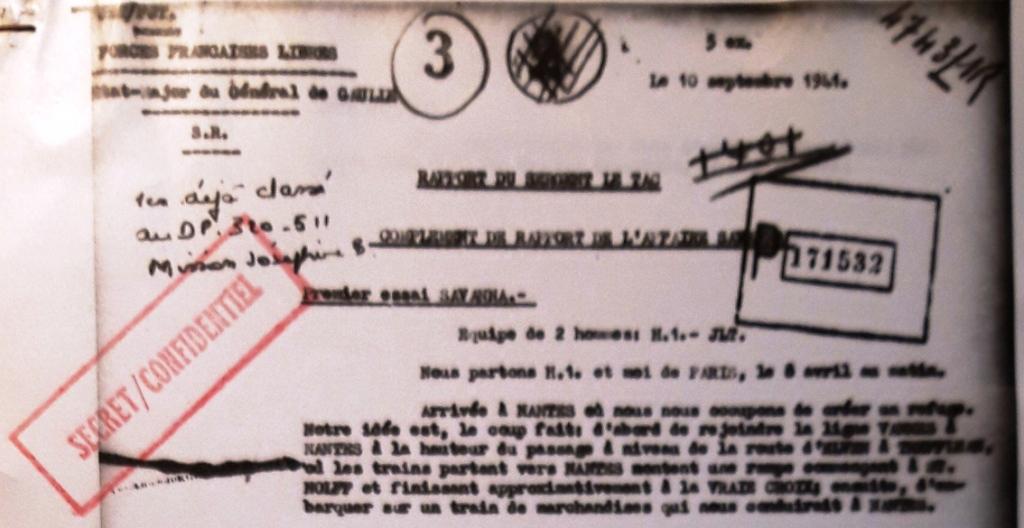

Le Service Historique de la défense; SHD, a répertorié les dossiers de résistants. Il est possible de faire une recherche des combattants nés à Séné. Parmi celle liste on reconnait les deux frères LE GREGAM martyrisés par les Allemands à Bohalgo. On note aussi le nom d'une femme, Marie Augustine LEBRUN qui s'illustra dans la mission Savannah et le le réseau Overcloud. A Séné, village de pêcheurs et de marins, nombreux sont ceux qui rallièrent les Forces Navales Françaises Libres, FNFL. Wiki-sene dresse ici le portrait des autres résistants sinagots des "Force de terre Françaises Libres".

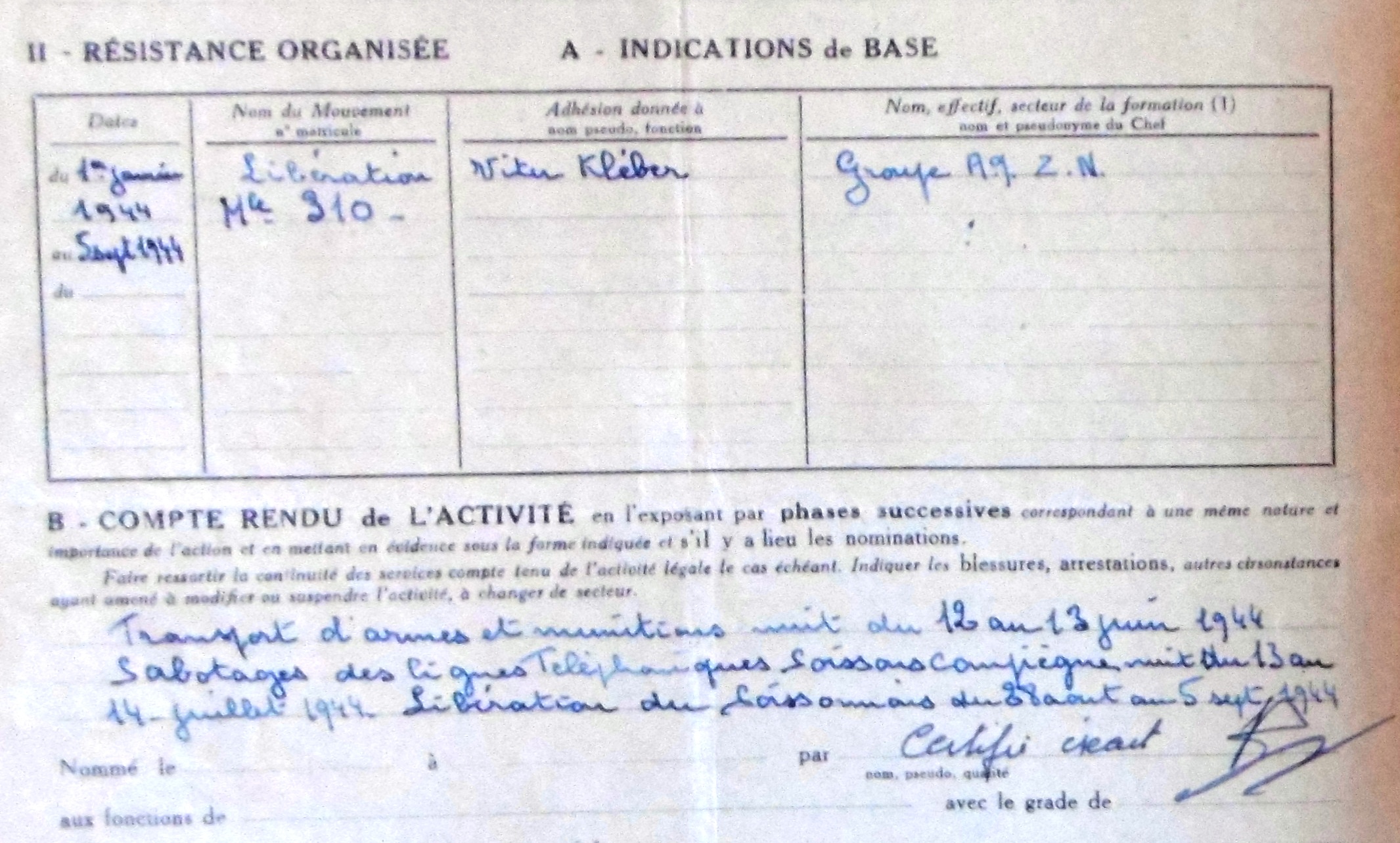

GR 16 P 22270 AUDRAN Léon, libère Soissons.

Léon AUDRAN [23/6/1921-17/2/2007] nait au bourg de Séné, d'une mère ménagère et d'un père main, second maîtretTimonier. Il devient gardien de la paix en poste à Soissons quand la guerre éclate. Il se marie à Soissons le 31/10/1942 avec Arlette Marguerite Louise CAPRON, dont il divorcera le 21/6/1950. Après le Débarquement, il rejoint le réseau des forces combattantes à partir de juillet 1944, au sein du Secteur D-n°2 de Soissons. Il participe à du transport d'armes et de munitions, à des sabotrages de lignes téléphoniques entre Soissons et Compiègne et à la libération de la ville de Soissons. A ce titre, il fut reconnu comme membre des Forces Françaises de l'Intérieur.

Il se remariera le 10/5/1951 avec Françoise Suzanne Renée MEIGNON. Il décède à Soissons le 17/2/2007.

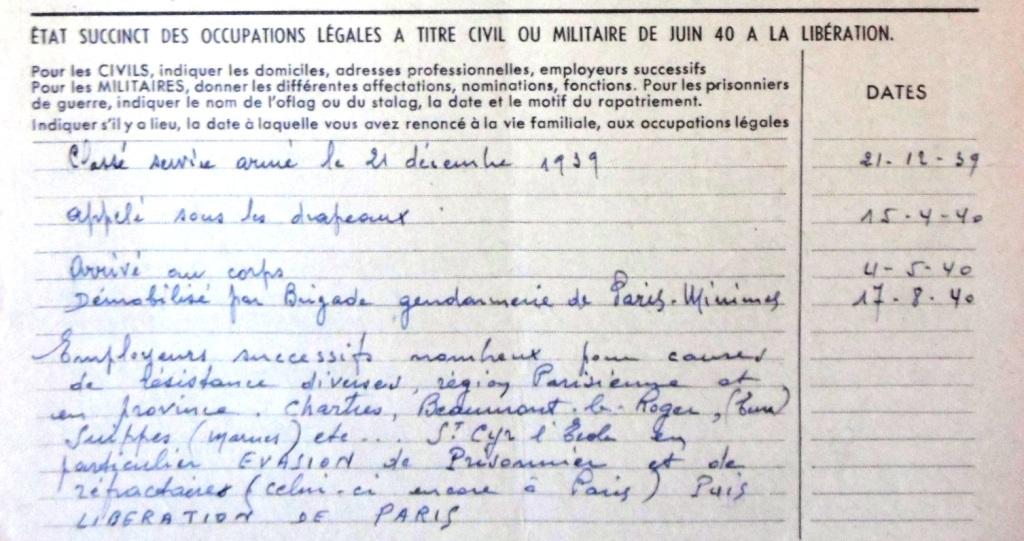

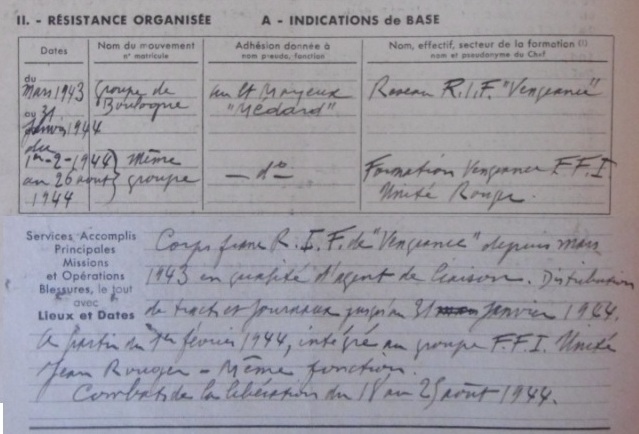

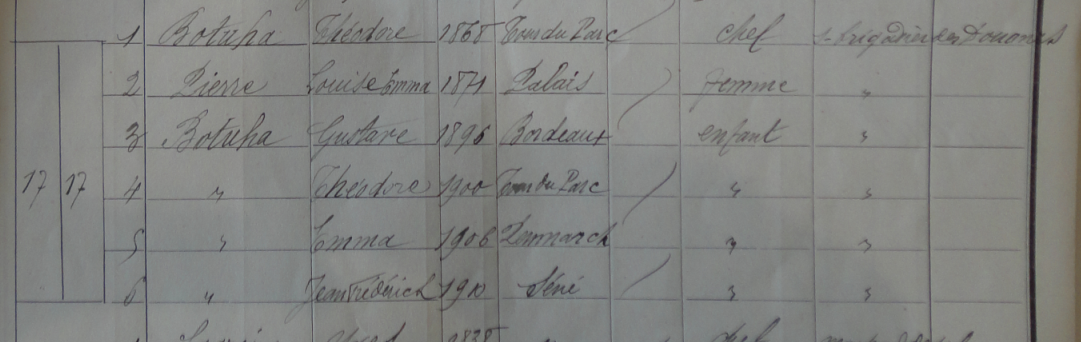

GR 16 P 75975 BOTUHA Jean, libère Paris

Jean Frédéric Louis BOTUHA [4/9/1910 Séné - 18/12/1984 Plaisir 78] est le dernier garçon du sous-brigadier Botuha en poste à Séné, où il vit à Michot en 1910. Après avoir fait son école à Bordeaux et occupé des postes à Le Tour du Parc, Penmarc'h, il fut nommé à Séné. Lors de la démobilisation, Jean BOTUHA est affecté à la gendarmerie de Paris-Vincennes. En 1943, il rejoint le réseau RIF Vengences au sein du groupe "Boulogne". Agent de liaison, il distribue des tracts et des journeaux, il prend part aux combats pour la libération de Paris le 25 août 1944.

Il s'était marié avec Alice Berthe CHEVALLIER à Boulogne le 24/10/1942.

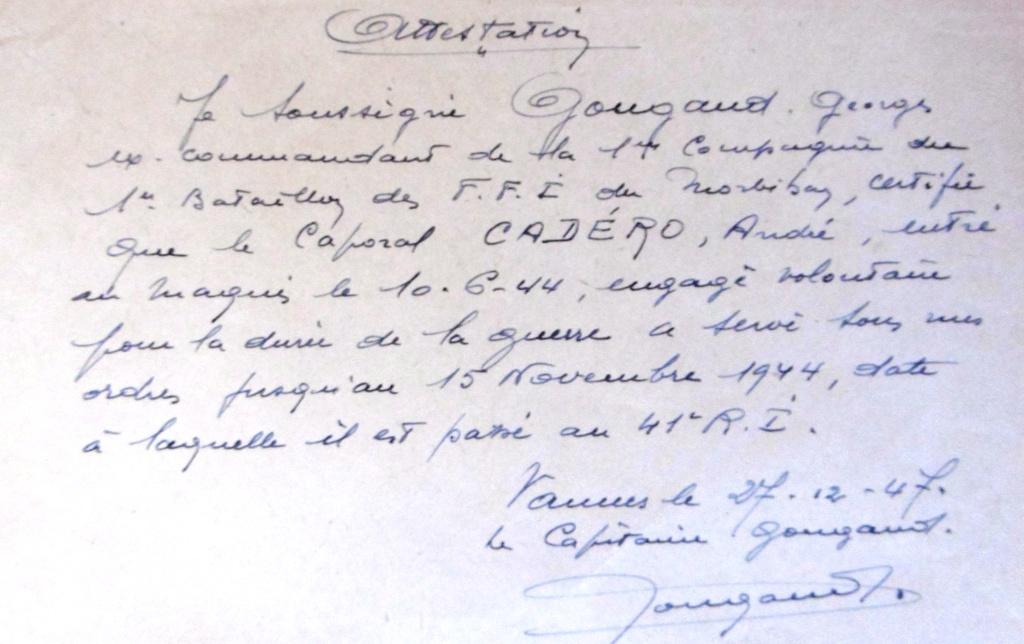

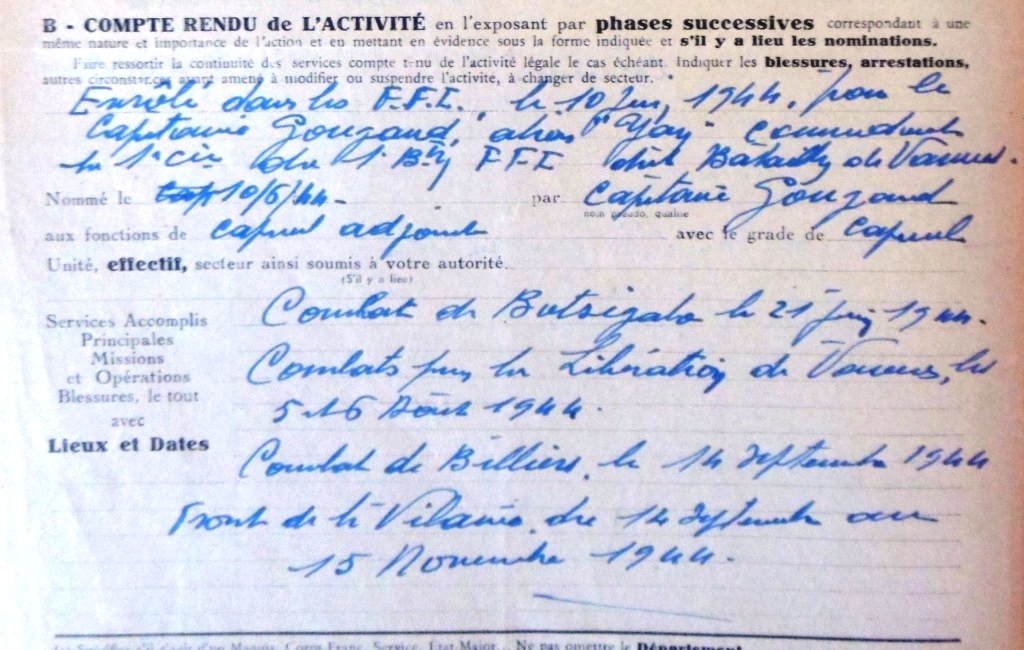

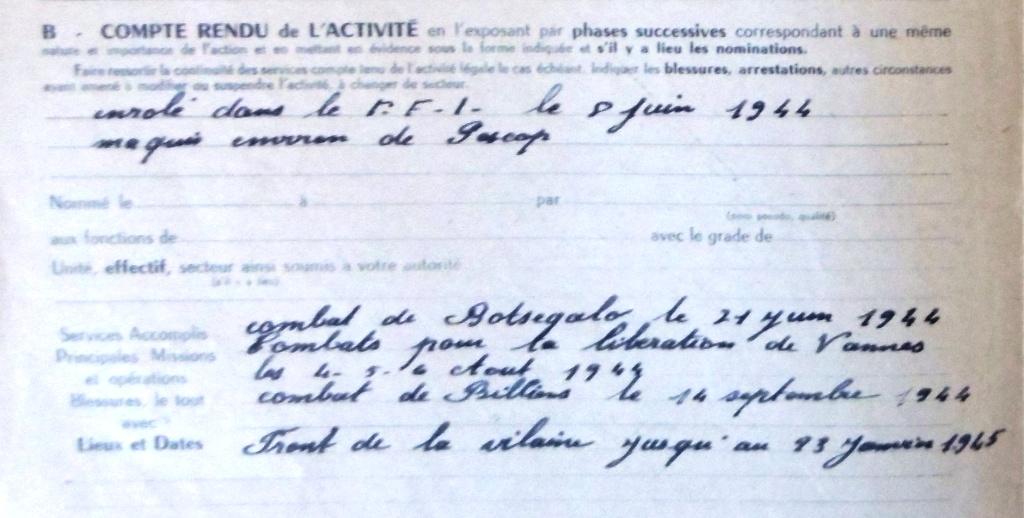

GR 16 P 99818 CADERO André Pierre, combat à Bosegalo et libère Vannes.

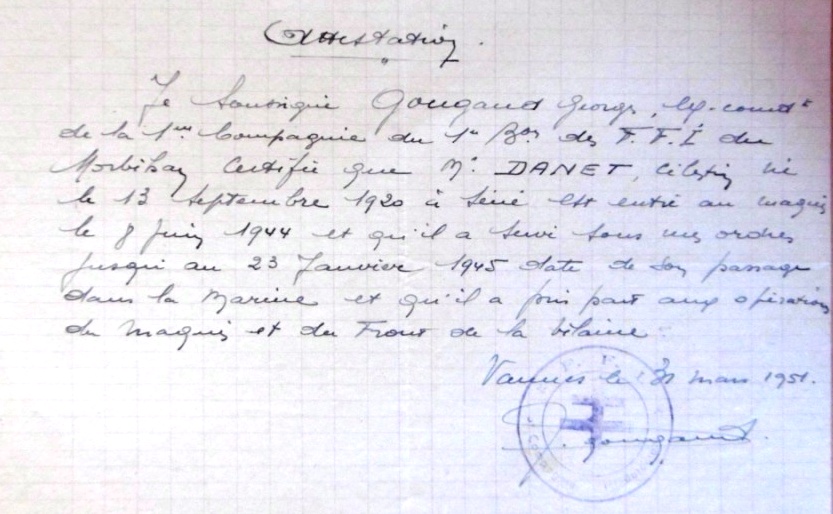

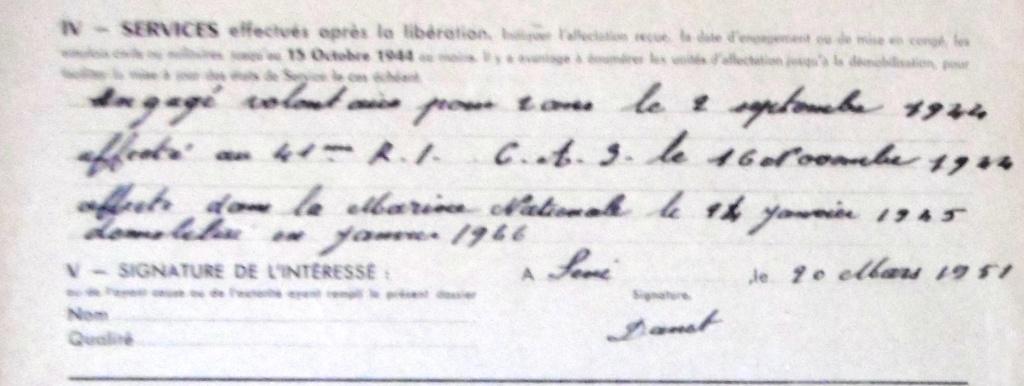

GR 16 P 156143 DANET Célestin Ange Marie, combat à Botségalo et libère Vannes

GR 16 P 161439 DEBARD, Eugène, combat dans les FFL du Levant

Eugène Albert Pierre DEBARD [27/10/1898 Cressignan - 22/7/1990 Ploemeur] nait au village de Gressignan chez ces grands-parents, là où sa mère est venue passer sa grossesse. En effet, son acte de naissance indique que ces parents vivent à Nantes. Son père Joseph est en effet gendarme dans cette ville. Sa mère, Marie RICHARD, est bien née à Pontivy car son père était également gendarme. Marie RICHARD est issue d'unne ancienne famille de paludiers singaots. Son père entrera dans la gendarmerie mais reviendra passer sa retraite à Gressignan, dans la demeure de son épouse.

Lors du dénombrement de 1901, on retrouve bien le jeune Eugène DEBARD (l'officer fait une erreur et lui attribue le nom de son père) vivant chez ses grands-parents à Cressignan.

De la classe 1918, Eugène DEBARD est appellé sous les drapeaux en 1918. Il est mobilisé. A la fin de la 1ère Guerre Mondiale, il s'engage dans l'armée coloniale qui le mènera vers des opérations au Levant.

Il se marie le 12/1/1925 à Ploemeur. Il est dans les armées du Levant lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie.

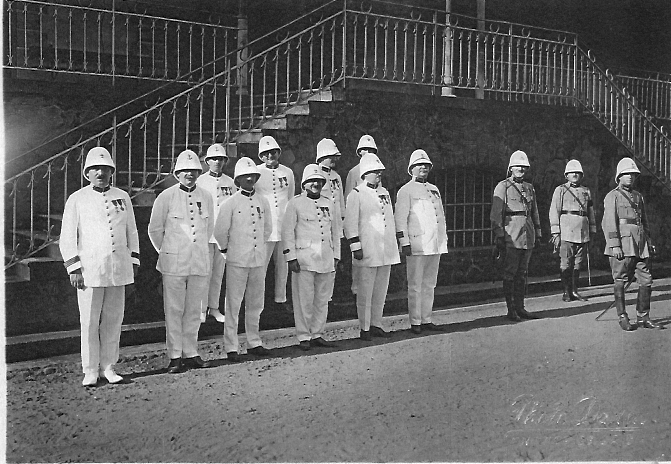

Le 11/11/1940, le lieutenant DEBARD rejoint avec son unité les Forces Françaises Libres au Levant. Il sera démobilisé le 10/8/1946 après 27 années dans la coloniale.

GR 16 P 191355 DOURS, Guy [2/5/1911- 16/1/1989] Le fils du restaurateur de Bellevue résistant dans le Sud-Ouest

Avec un tel patronyme, on pense rapidement que Guy Bernard DOURS n'est pas un Breton de vieille souche. Son acte de naissance nous indique qu'il nait à Barrarach le 2/03/1911 d'une mère sinagote, Euphrasie Léontine MORIO qui a épousé le 26/7/1905 à Séné, Jean Vincent Brice DOURS, né à Rabastens le 13/11/1876.

La fiche de matricule du père DOURS nous indique que ce Gascon est allé travailler à Paris comme garçon café, puis comme liquoriste. Il vient travailler à Vannes, précisément à Conleau et on pense qu'il fut recruté par Jean Marie LAPORTE , propriétaire de l'île de Conleau pour travailler au Grand Café. C'est là qu'il connait son épouse et ensuite ils s'établissent à Langle où naissent leurs 4 enfants. Lors de la naissance de Jeanne en 1906, lui et son épouse déclarent la profession de restaurateur. On pense qu'il a du reprendre le Café de la Terasse à Bellevue. En 1911, quand le futur résisitant nait, son père est redevenu garçon de café. Il est vrai que la Café de la Terrasse vient de laisser place à une nouvelle école à Langle-Bellevue.

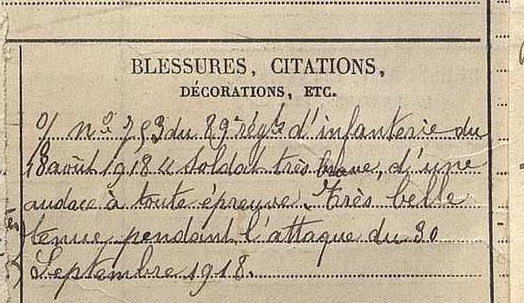

La famille Dours repart dans les Pyrénées. Le jeune Guy DOURS est sans doute mobilisé en 1939, il a 28 ans. Après la Débacle, il rentre au pays. Dès le 3/05/1943, il rejoint la résistance jusqu'au 23/8/1944. Pendant ces mois dans la maquis, il participe à l'attaque d'un convoi allemand sur la route nationale à Casteralou et à l'attaque de la ruche route de Pau à Tarbes. Il participe à l'évacuation de l'ennemi à Bordeaux. Il est nommé lieutenant en septembre 1944 par le commandant Richou. Il intègre par la suite le 158° Régiment d'infanterie. Notre résistant sinagot sera décoré de la Croix de Guerre le 30 décembre 1948 par le général Dejussieu Pontcassal. On lit dans son dossier consulté au SHD de Vincennes l'éloge suivant:"Officier issu du maquis qui s'est toujours fait remarquer par son courage. Il a pris part comme chef de section aux opérations de libération du sud-ouest s'est particulièrement distingué au cours des violents combats de Trignac le 14 avril et de Saint Georges de Didonne les 15 et 16 avril 1945 par la libération de la poche de Royan".

Mécanicien en cycle de métier, marié le 25/2/1933 à Tostat (65) avec Alexandrine Yolande LANCEDE dont il divorcera le 7/7/1941, il s'était marié en seconde noce avec Louise Angèle CAZABAT le 20/7/1942. Il décède à Rabastens de Bigorre le 16/1/1989.

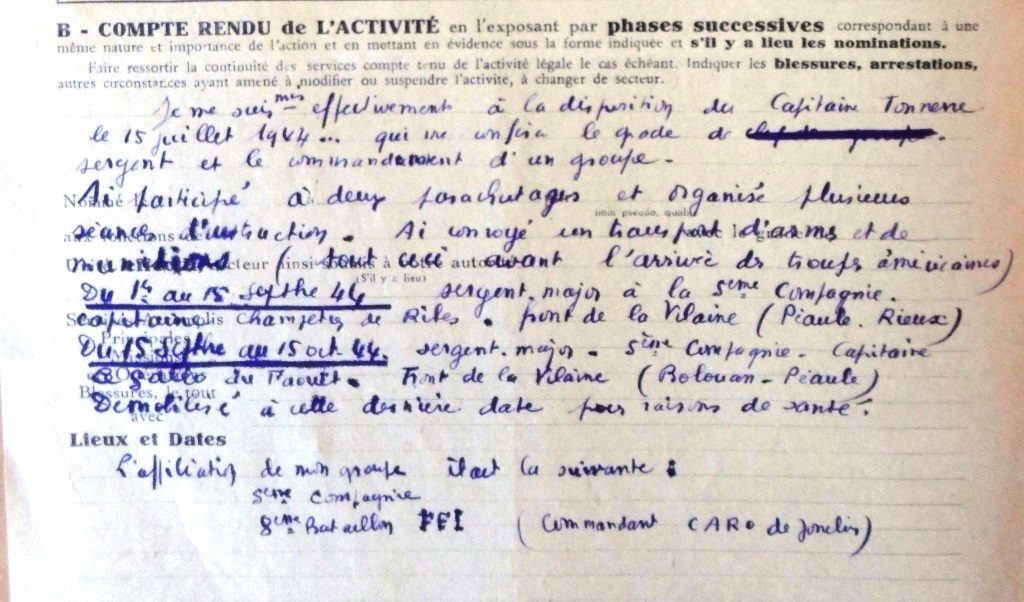

GR 16 P 207667 EDY, Roger Olivier, particpite aux combats sur la Vilaine.

EDY Roger Olivier [8/7/1910 Kergrippe- 6/8/1981 Lorient] a passé sons brevet élémentaire de capacité. Il est instituteur. Il fait son service militaire comme fantassin de 2° classe, élève au peloton de préparation à l'école des Aspirants. En juin 1940, il est fantassin de 2° classe élève au groupement spécial 57° RI Bordeaux. Il est démobilisé et renvoyé dans ses foyers le 26/9/1940. Il trouve un poste d'insituteur à Lorient, à l'Ecole des Quais jusqu'au 15/1/1943. Ensuite, il est insituteur replié à Brohan-Loudéac jusqu'à la Libération.

A partir deu 15 juillet 1944, il rejoint les FFI en tant que sergent-major au sein de la 5° Compagnie du 8° Bataillon sur front de la Vilaine, entre Péaule-Rieux-Bolouan, et ce jusqu'au 15 août 1944. Le lieutenant Joseph DRIOT précise: A particpé aux opération de surveillance dans le secteur de Brohan Loudéac puis a combattu dans le secteur de la Vilaine. A son actif, je mentionne séances d'instruction, convois d'armes avant la Libération, puis opérations sur la Vilaine.

Captinaie de Compagnie, Tonnerre et chef de Bataillon Caro. Démobilisé le 15/10/1944. Renoyé à ses foyers à Lorient, 11 cité du Polygone.

GR 16 P 254725 GICQUEL, Jean Marie combat à Botségalo et sur le front de la Vilaine

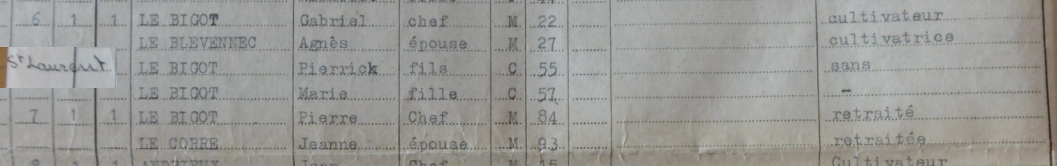

Jean Marie GICQUEL [22/9/1926 Ploeren - 23/3/2011 Séné] est né à la ferme de Kernipitur où ses parents sont cultivateurs.

Le dénombrement de 1931 nous indique que son père, Armand GICQUEL [24/8/1893 Ploeren-13/3/1954], ancien combattant de 14-18, et son épouse Jeanne Marie ROPERT ont repris la ferme de Kernipitur. Au début de la guerre, les enfants Jean Marie et André sont aussi cultivateurs auprès de leurs parents. Aujourd'hui la demeure et les annexes de Kernipitur Bihan, sont toujours propriété de la famille Gicquel.

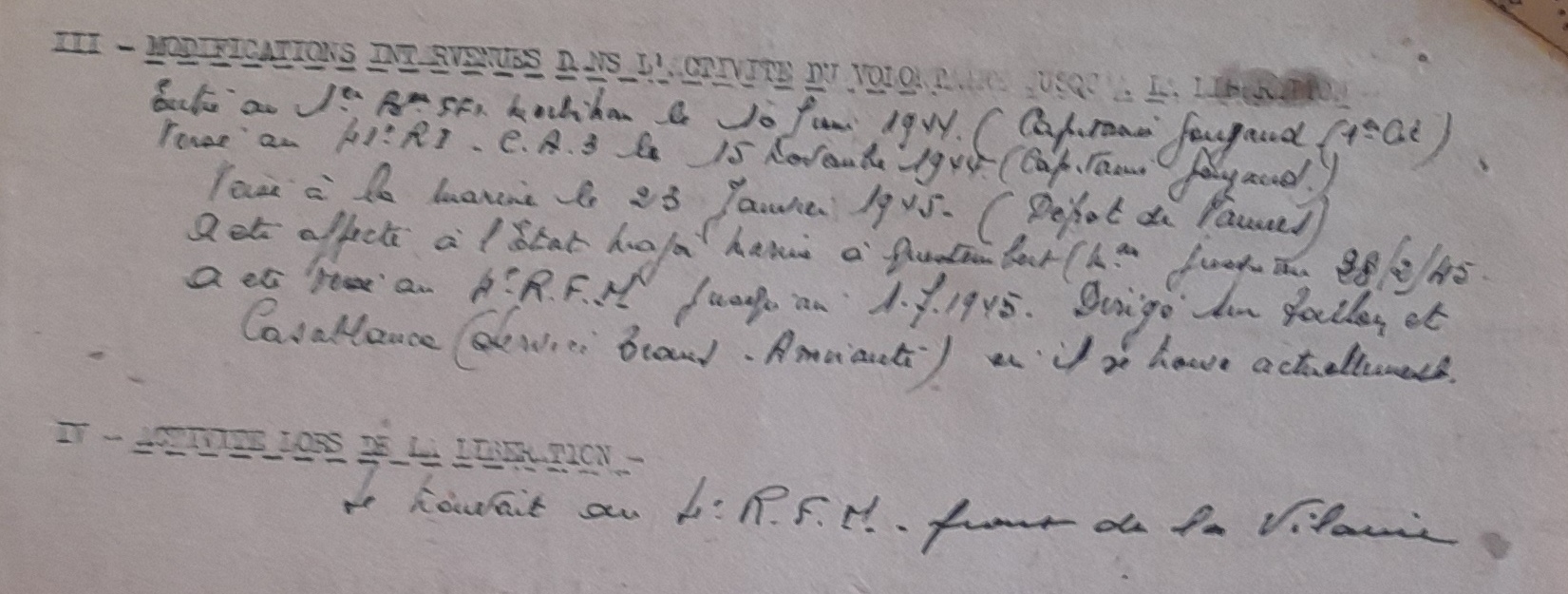

Après l'annonce du Débarquement, le jeune Jean Marie GICQUEL, âgé de 18 ans rejoint la Résistance. Du 10/6/1944 au 23/1/1945, il rejoint les FFI et combat notamment à Botségalo au sein du bataillon du Capitaine Gougaud. Ensuite il poursuit les Allemands sur la Vilaine.

Il se marie à Nantes le 6/11/1953 avec Alphonsine GUYODO et décède à Séné le 23/3/2011.

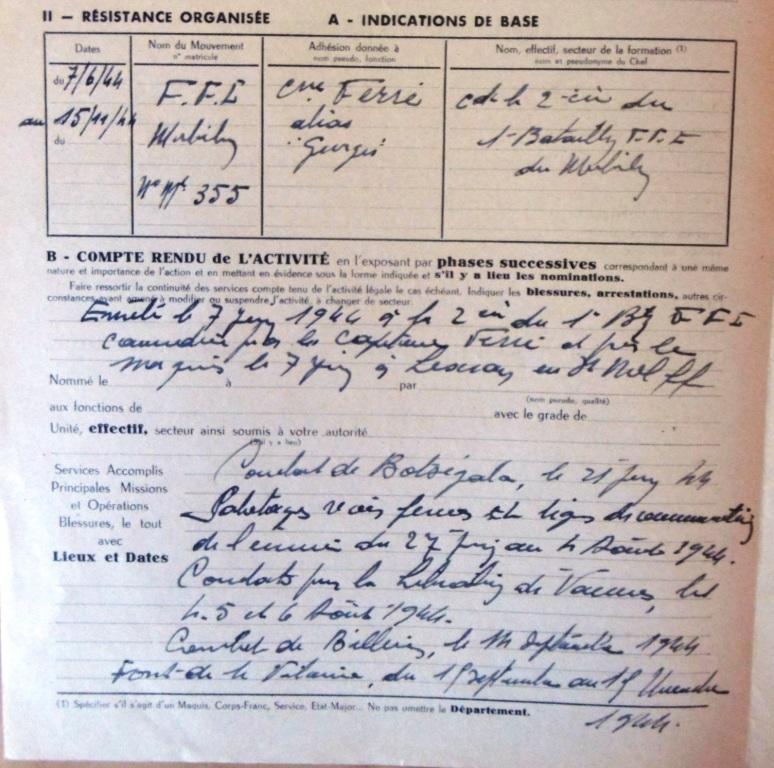

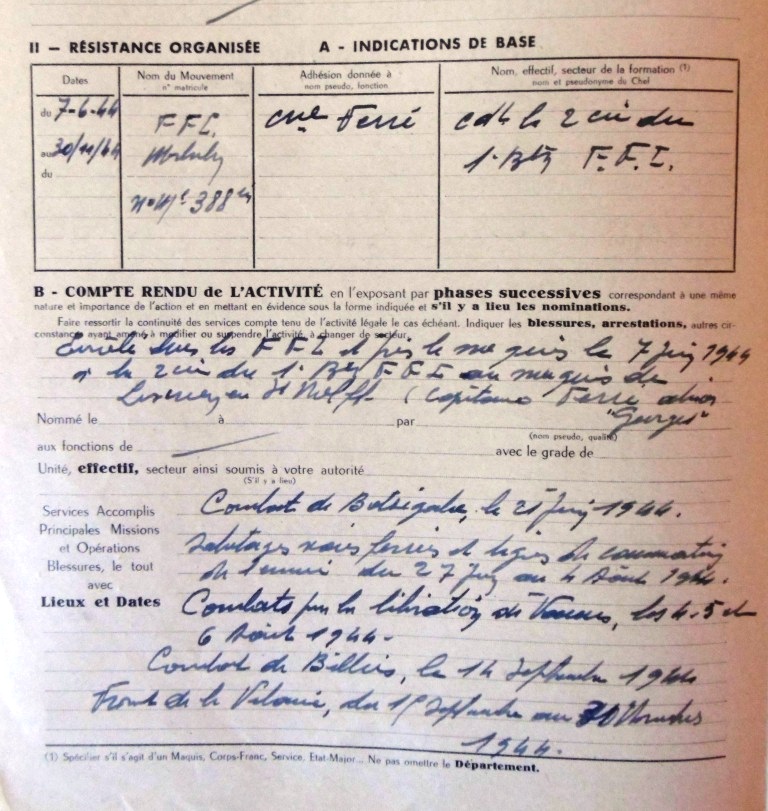

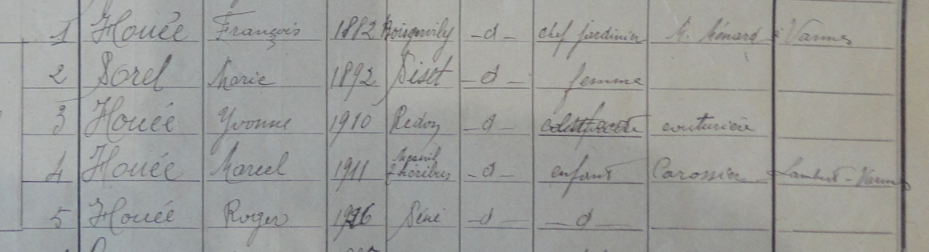

GR 16 P 296530 HOUEE, Roger Jean Marie, combat à Botségalo et libère Vannes.

Roger Jean Marie HOUEE [13/9/1926 Séné - 16/2/1979 Vannes] ne porte pas un nom à consonnance sinagote.

Il nait cependant à la ferme de Saint-Laurent ou ses parents originaire d'Île et Vilaine sont établis, lui en tant que jardinier et elle comme ménagère (femme au foyer). La famille est pointée lors du dénombrement de 1926 et en 1931. Ils donnèrent naissance à un jeune Sinagot qui va s'illustrer à la fin de la seconde guerre mondiale. La famille HOUEE est voisine de la famille LE BIGOT.

Après le Débarquement Roger HOUEE rejoint les FFI au sein de la 2° compagnie du 1er Bataillon entre le 7/6/1944 et le 10/8/1944. Son capitaine est Férié. Il prend part aux combats à Botségalo et participe à la libération de Vannes lors des journées du 5-6 août 1944. Il poursuit lors des combats à Billiers le 14/9/1944 et ensuite sur le front de la Vilaine. Il s'egage ensuite entre 9/1944 et 12/1945 au sein du 41° Régiment d'Infanterie.

Démobilisé, il se marie à Saint-Armel avec Germaine Marie Louise PETIT le 10/8/1954. Il décède à Vannes le 16/2/1879 dans sa maison au 24 rue de Saint-Tropez.

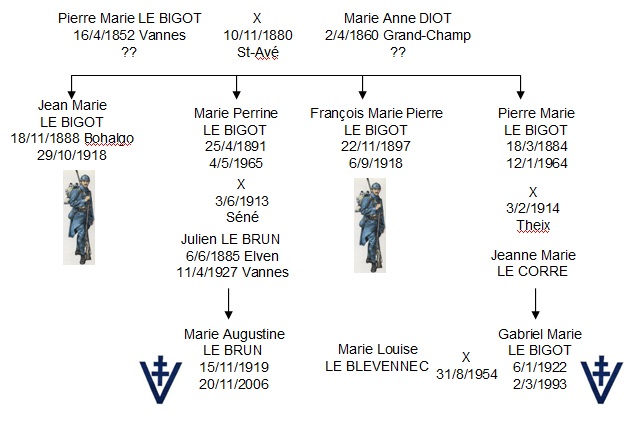

GR 16 P 346326 LE BIGOT, Gabriel Pierre Marie

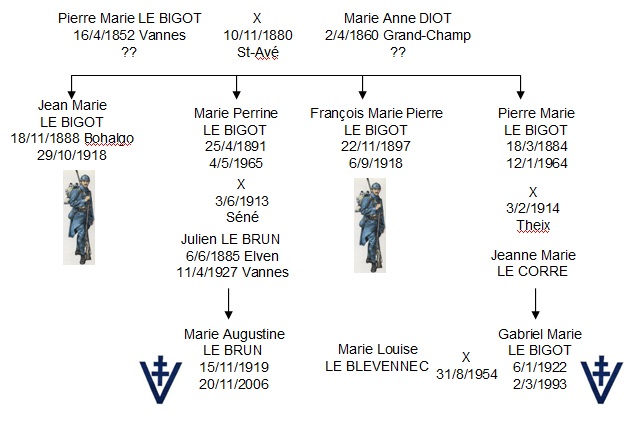

Gabriel Pierre Marie LE BIGOT [6/1/1922-2/3/1993] nait au village de Saint Laurent où ses parents sont cultivateurs. La famille Le Bigot s'est déjà montré patriote lors de la 1ère Guerre Mondiale.

Gabriel LE BIGOT n'est autre que le cousin de Marie Augustine LE BRUN qui s'est engagée au sein du réseau Overcloud. Il était voisin de Roger HOUEE, également engagé dans les FFI.

Lors du dénombrement de 1931, la famille est pointé à Saint-Laurent.

Quand il apprend le Débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, comme d'autres Sinagots et Morbihannais, Gabriel LE BIGOT rejoint les Forces Françaises Libres. Au sein de la 2° compagnie du 1er Bataillon du capitaine Ferré, il s'illustre en participant au combat à Botségalo, à des sabotages de voies ferrées et lors de la libération de Vannes. Avec ce bataillon, il poursuit les Allemands à Billiers et sur la Vilaine.

Après la guerre, il se marie à Séné le 31/8/1954 avec Agnès Marie Louise LE BLEVENNEC et demeure au 13 chemin de Saint-Laurent. En 1962, la famille Le Bigot est pointée au recencement.

Il décède à Séné le 2/3/1993.

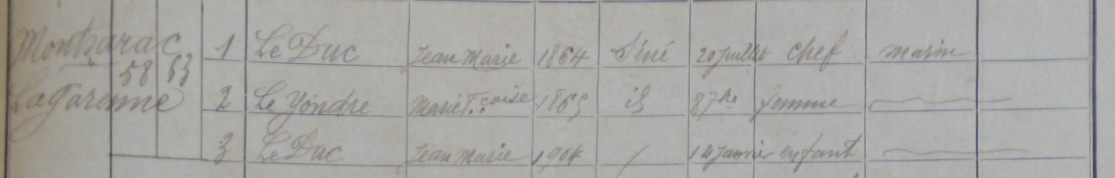

GR 16 P 352378 LE DUC, Jean Marie Homologué FFI

Jean Marie LE DUC nait au village de Montsarrac. Son père Jean Pierre LE DUC [20/7/1864- ] est marin de commerce et sa mère Marie Françoise LE YONDRE [8/9/1865 La Garenne- ] est ménagère. La famille est pointée à Montsarrac lors du dénombrement de 1906. Il est le cousin par sa mère de Léon LE YONDRE [28/12/1903-21/5/1943], marin des FNFL décédé en mer alors que son bateau rejoignait Londres.

En août 1921, il s'engage dans la marine. Il renouvelle un contrat en août 1926, il est alors quartier-maitre. Il se marie à Séné le 8/9/1926 avec Eugénie Marie Louise LE GAREC [21/1/1916-26/7/1986], la fille du meunier de Cadouarn.. Il se rengage en août 1929. Il intègre alors la Garde républicaine à Saint-Nazaire et ensuite la Gendarmerie. Après un poste à Durtal (49), de juin 1940 au 1er octobre 1941, il est gendarme à Etel. Il sera libéré en octobre 1941 et "rentre dans ces foyers". A la retraite, il occupe la fonction de garde-champêtre entre octobre 1941 à janvier 1944, à Belz. Il rejoint la résistance en janvier 1944, au sein de la 6°compagnie du 2° bataillon du commandant Le Garec. Il rejoint l'Infanterie Motorisée.

A la Libération, il vit à Rennes. Le 10/6/1963, il divorce de son épouse et se remarie le 9/11/1963 à Nantes avec Emilie PLAQUEVENT [11/1/1922-4/71977]. Il décède à Carquefou le 11/7/1983.

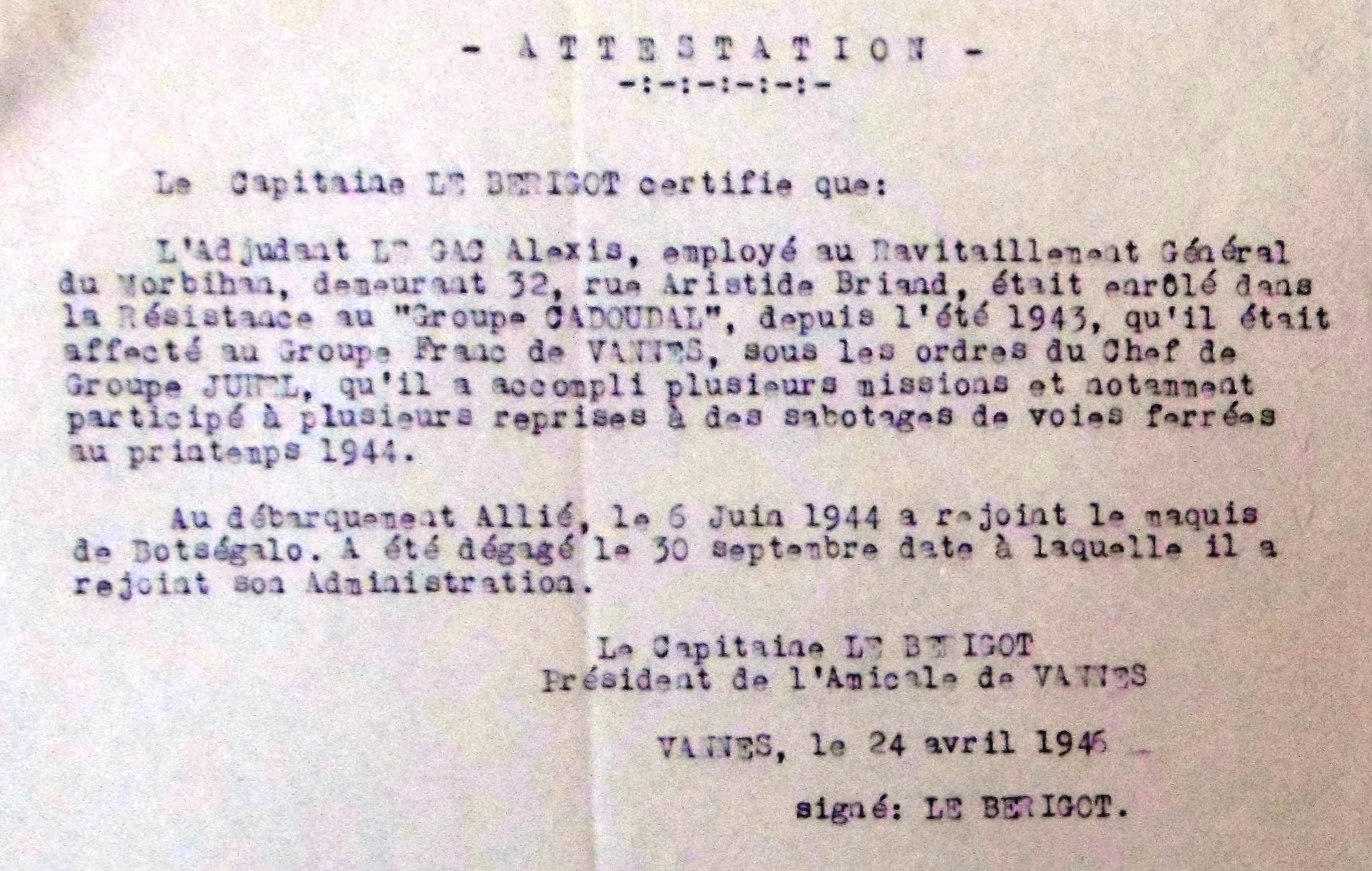

GR 16 P 354499 LE GAC, Alexis François Marie, le fils du douanier sabote les voies ferrées

Alexis François Marie LE GAC nait aux Quatre-Vents. Ce jour-là, son père Léonard Marc Marie [12/4/1880 Theix - 20/5/1955] préposé des douanes est en poste à Groix depuis le 1/11/1905. Il s'est marié à Séné le 23/10/1906 avec Marie Célestine LE MENACH [26/4/1886- ], native de Séné et couturière.

Avant guerre, ce comptable est en poste à la Préfecture du Morbihan où il s'occupe d'organiser le ravitaillement. Il se marie à Vannes le 3/8/1942 avec Marie Louise LOTODE [22/12/1919-21/4/2012].

Pendant l'Ocupation, ses réflexions contre l'occupant lui valent des ennuis avec les Allemands et il perd son poste à la Préfecture. Dès septembre 1943, il rejoint le réseau du commandant Le Berrigot, alias Cadoudal et participe à des sabotages sur la voie férrée entre Vannes et Redon. Il est nommé adjudant. Après le 5/6/1944, il prend le maquis. Il participe au combat à Colpo, à des parachutages d'armes du 6 au 19/6/1944. Il combat à Botségalo et s'illustre en allant récupérer dans des conditions périlleuses une caisse avec des documents importants. Il est renvoyé à ses foyers le 30/9/1944.

GR 16 P 357471 LE GUIL, Edmond [9/4/1926-15/4/1991 Vannes]

Edmond Fernand LE GUIL nait à Michot, d'un père vendéen, officier de l'Infanterie Coloniale qui a épousé à Séné le 7/6/1925 Marie Madeleine RICHARD, cultivatrice à Michot. L'officer LE GUIL sera fait prisonnier pendant la Débacle. De 1940 ) 1944, la famille Le Guil vit sur Landevant. Après le Débarquement, il prend le maquis et rejoint la 2°Compagnie du 1er bataillon du Capitaine Ferré. Il change d'unité et rejoint le 20/6/1944, la 3° Compagnie du 1er Bataillon du Capitaine LHERMIER.

Il combat de Botsegalo le 21/6/1944 et prend part aux combat de Malechappe le 14/7/1944. Il particpe à la libération de Vannes le 5-6 août 194 il s'engage dans les armées et le 4 puis iau combat de Pen Han le 23/8/44 puis sur le front de la Vilaine du 24/8 au 15/11 19/44./

Ce fils de militaire s'engage le 5/9/1944 dans la 11° Compagnie du 3° bataillon du 41° régiment d'infanterie. Après guerre, il est en Extrêmùe Orient au sein du 43° Régiment d'Infnaterie Coloniale. Il est rapatrié le 11/1/1948 et rejoint la vie civile.

Il se marie à Arles, le 9/8/1960 avec Adrienne BOUCALARY et décède à Vannes le 15/4/1991.

GR 16 P 357717 LE HAY, Jean Marie [10/8/1910-24/9/1964] libère Bergerac

Voir article dédié à Jean Marie HAY, fils d'un Poilu de 14-18 Mort pour la France.

GR 16 P 345548 LE BARO, Jean Louis [20/11/1925-13/4/2009], combat à Boségalo et libère Vannes

Jean Louis LE BARO nait à Bellevue. son père Jean Louis [8/4/1893-24/4/1974] est marin pêcheur. Sa mère Marie Joséphine LOISEAU [10/10/1896 - 30/8/1975] est ménagère.Trop jeune pour être mobilisé en 1939, il n'a que 19 ans quand les Alliés débarquent en Normandie. Il rallie la 1ère compagnie du 1er bataillon du Capitaine Gougaud. Il combat à Botségalo le 21 juin 1944 et participe aux combats pour la libération de Vannes les 4-5 août 1944. Ensuite, il poursuit sur le front de la Vilaine du 15/9 au 15/11/1944. Le 2/9/1944 il s'engage dans les armées puis le 24/1/1945 dans la marine nationale.

Il se marie à Malestroit le 27/2/1954 avec Anne Marie Thérèse GUITTOU. Il décède à Vannes le 13/4/2009.

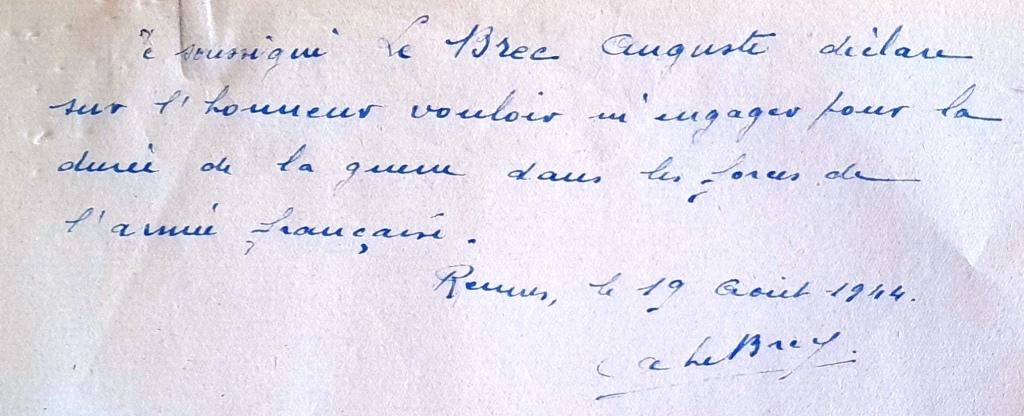

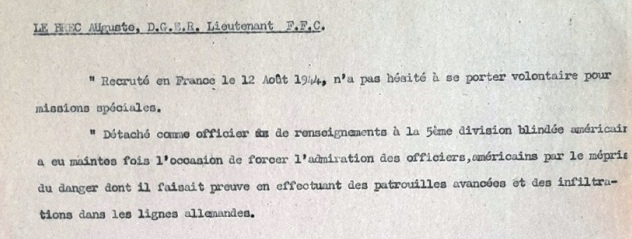

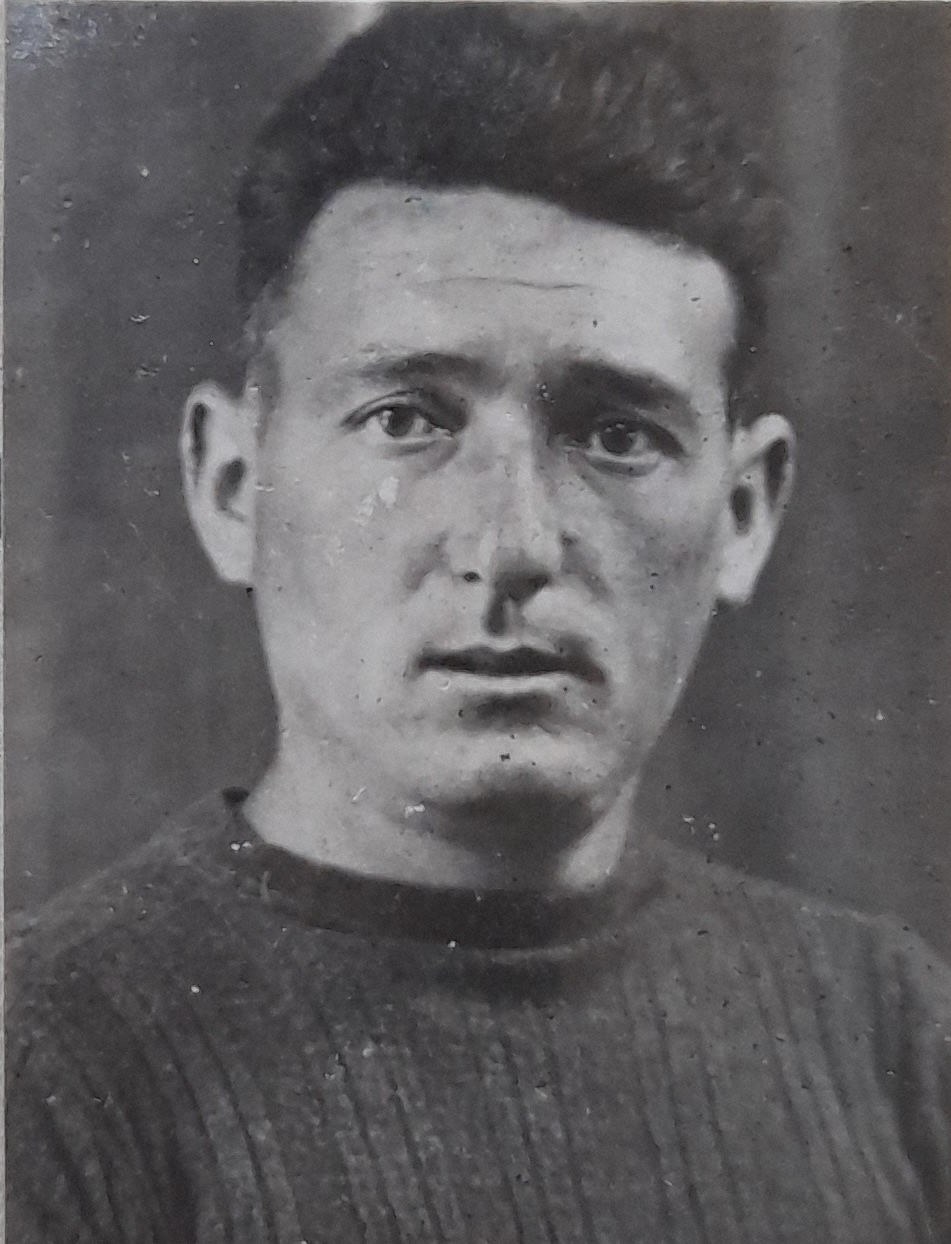

GR 16 P 347757 LEBREC, Auguste Joseph [23/1/1905-22/11/2000] avec les Américains fait la jonction avec les Soviétiques

Auguste Joseph LE BREC nait aux Quatre vents. Son père Prosper Emmanuel né à Saint-Armel (12/31869) est Brigadier des Douanes, ce jour-là en poste à Plomeur; il a épousé, Marie Louise DANION, née aux Quatre Vents (16/4/1872).

Le 11/11/1924, il devance son appel au service militaire au sein du 65° Régiment d'Infanterie de Vannes. Il gagne l'école de Saint-Maixent. De juillet à octobre 1925 il est en poste au Maroc. Le 15/5/1926 il est nommé sous-lieutenant. Le 25/5/1928 il est lieutenant dans l'Infanterie Coloniale.

Lors de la mobilisation, il fait partie des A.O.F de mars à juin 1940

Mobilisation des 481-486 régiments Coloniaux de à Fontenay Le Comte.

Conduite de renfort sénégalais de février à juin 1940. Ecoles de perfectionnement à Vannes, Coetquidan 2 périodes de 31 jours, 2 périodes à Meucon 25 et 15 jours.

Il se marie le 3/4/1934 à l'Île aux Moines avec Adrienne LE PIPEC. dont il aura un fils, Prosper né 14/12/1934.

Au début de la guerre, il est instituteur à Arzon jusqu'au 31/7/1944. Du 1/8/1944 au 10/8/1944, il combat au sein du sein du 1er bataillon, du Commandant Hervé, 5° Compagnie du Capitaine Rouillard. Il s'illustre en méttant sur pied une section complète de 35 hommes à Arzon-Port-Navalo.

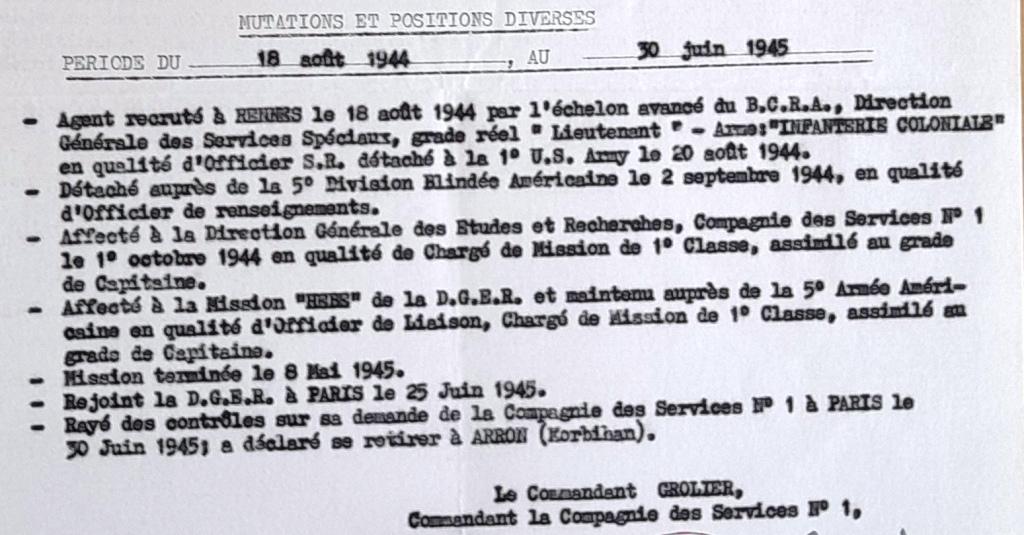

Repéré, il est affecté le 13/8/1944 à la BCRA de la Direction Générale de Services Spéciaux, comme officier de liaison avec l'armée américaine.

Parcours au sein de la BCRA:

Contacté le 12 août 1944 à Arzon par le Lieutenant Colonel Dessanguy et conduit le jour même à Vannes. Affecté par le Capitaine Guettary et le Lieutenant Mercader du BCRA pour entrer dans leur service.

A quitté les FFI de Sarzeau le 13 août. Entré au BCRA à la même date. Versé dans l'armée américaine comme officier de renseignements et détaché pour la 50° Division Blindée US le 1er septembre 1944.

Dans les Ardennes, près de Charleville les 5-6 septembre.

Passage de la Meuse et prise de Sedan le 7 septembre. Prise d'Arlon (Luxembourg) le 11 septembre.

Avancée au Luxembourg et prise de Mersch, Fels (Larochette) le 11 septembre.

Deplacement et reconnaissances journalières vers Brettenbach.

Du 1er au 17 octobre, opérations diverses reconnaissances dans le secteur de Faymonville en Belgique.

Du 20 octobre à la mi-novembre Schoppen, Qxxx?

De la fin novembre à la mi-décembre: la division est dans la forêt d'Heurtgenwald, xxx? , Gey,

Replis à partir du 17 décembre. Capture de parachustistes.

La division se fixe à la charnière d'Eupen et reprend l'offensive fin février.

Passage de la rivière Roër le 27 février. Prise d'Erkelenz où je trouve les services PG français, entrée à Krefeld

Fin mars Kempen, Viersen, Mönchengladbach Herford?,

Courant avril : armement de 1800 prisonniers français et patrouilles aux environs d'Hanovre, Gifhorn Héra?, Pusie?, nombreux prisonniers Boches. Le 4 mai liaison avec les Russes sur l'Elbe.

Après la capitulation allemande, il est instituteur à Lorient et réside Cité du Polygone. Il est cité à l'ordre du Corps d'Armé le 23 juin 1945 et reçoit la Croix de Guerre.

Il décède à Lorient le 22/11/2000.

GR 16 P 354309 LEFRANC, Julien Louis Marie 26.10.1912 Séné Morbihan FRANCE Homologué FFI

Julien Louis Marie LE FRANC nait à Bellevue. Son père est marin pêcheur et sa mère marchande de poissons. La famille s'agrandit et se déplace au village de Langle après guerre.

L'acte de naissance de Julien LE FRANC nous indique qu'il se marie à Arcachon le 9/6/1938, à la veille de la guerre avec Marie GAUYACQ. Il doit être mobilisé en septembre 1939. Après la Débacle et le retour au foyer, il rejoint la résistance du 1/4/1943 au 22/8/1944, sous le commandement du lieutenant colonel de LUZE. Ensuite il est incorporé au bataillon d'Arcachon du capitaine Duchez. Il participe au combat pour la libération d'Arcachon, du Barp, de Gradignan. Il combat dans le Médoc et à la pointe de Grave et participe à la libération de Saint-Nazaire entre le 22/8/1944 et le 8/5/1945. . I

Cimentier puis bucheron, il décède à Bordeaux le 17/1/1965.

GR 16 P 365968 LEROY, André Pierre Marie [17/4/1928-14/2/1975] débute ses classes par la libération de Vannes

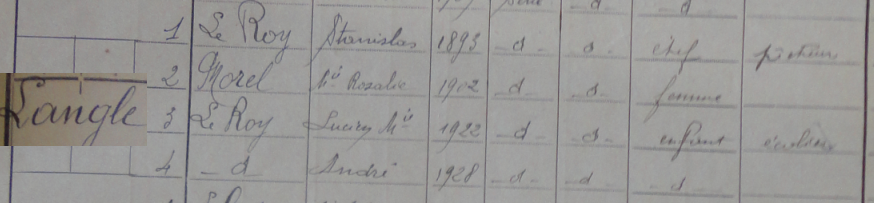

André LEROY nait au village de Langle. Son père Stanislas [28/4/1893-1/2/1966] est marin pêcheur et sa mère , Marie Rosalie MOREL [21/6/1902-27/4/1977] estpêcheuse. La famille est pointée lors du dénombrmeent de 1931.

Le jeune Sinagot n'a que 11 ans quand la guerre éclate et 16 ans lorsque les Alliés débarquent en Normandie. Qu'à ce la ne tienne! Il participe au sein de la 6° Compagnie du 1er Bataillon des FFI à la libération de Vannes entre le 4 et le 10/8/1944 et ensuite combat sur le Front de la Vilaine. Le 28/11/1944 il rejoint le 41° rrégiment d'infanterie, 3° bataillon, 9° Compagnie.

Après la Capitulation allemande, le jeune résistant accomplit son service militaire qui le conduit en 1948 sur la base aéronavale Lartigue près d'Oran en Algérie.

Base Lartigue Oran : Initialement affectée à l'armée de l'air, elle a été cédée à la Marine en novembre 1940 et elle a accueilli desformations venues de France métropolitaine au moment de l'armistice, notamment des escadrilles de Dewoitine

D.520, Martin 167 réarmés en LeO 45 en 1941.

En novembre 1942, l'U.S. Army Air Force a occupé le terrain et y a installé un centre du COASTAL Command allié.

La base a été réarmée par la marine française en janvier 1944. Située à 111 m d'altitude la base était dotée de deuxpistes parallèles : une piste principale de 2 440 m, une piste secondaire, dite piste de secours, de 1 200 m3.

De retour en France, il se marie le 19/8/1950 avec Yvonne Françoise ROUX. Il décède à Vannes le 14/2/1975.

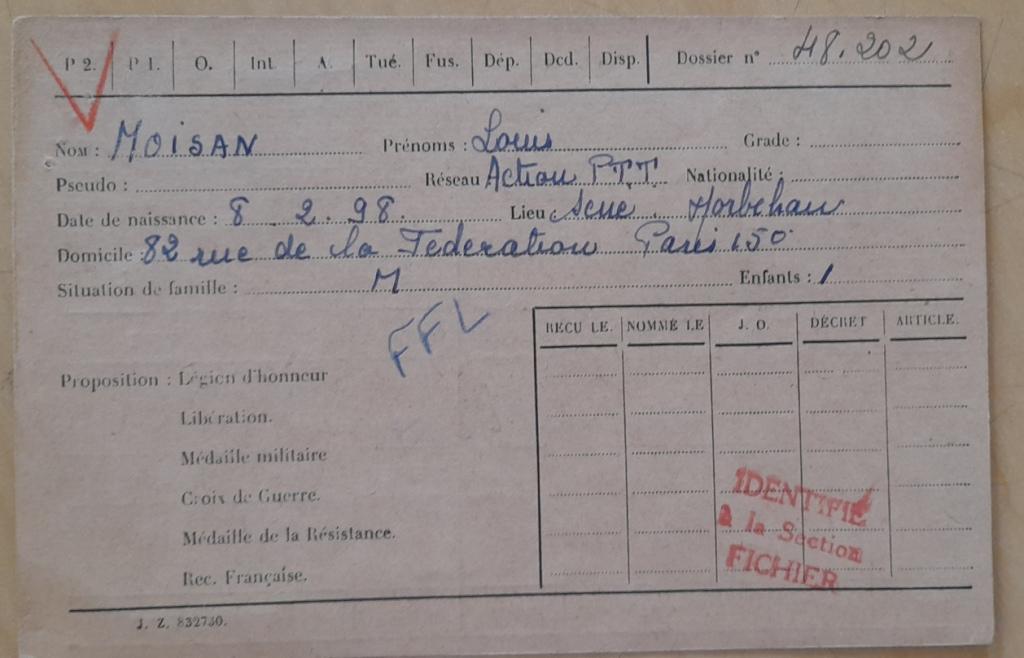

GR 16 P 424122 MOISAN, Louis Marie [8/2/1898-23/1/1984], l'ancien Poilu né à Séné, sabote à Paris le sligne des PTT

Louis Marie MOISAN nait à Séné, au Petit Poulfanc. Sa mère Marie Louise LE FRANC, native de Séné (15/11/1866) a épousé le 27/10/1885, Mathurin Marie, natif de Vannes (21/9/1856) est menuisier. En consultant les actes de naissance de leurs enfants, on en déduit que la famille s'établit au Petit Poulfanc peu avant la naissance de leur premier enfant, Jeanne (30/12/1887). La maman déclare alors le métier de cabaretière; à la naissance de Julienne (26/7/1889) elle déclare l'activité de débitante. Elle était sans doute au café du Poulfanc qui deviendra la café Penru, aujjourd'hui tabac Arze.

La famille est pointée à Séné lors du dénombrement de 1891 (mais pas en 1886, ni en 1901). Le père doit travailler sur Vannes. La famille Moisan va aller s'installer à Paris.

De la calsse 1918; il est mobilisé le 16/4/1917. Lors d'une attaque de son régiment il s'illustre et est cité. A l'issue du conflit, il continue son service militaire et il sera démobilisé le 23/5/1920.

Il se marie dans le XV° arrondissement de Paris le 25/4/1925 avec Louise POITRENAUD. Les mariés vivent au 21 rue Leroux dans le 7°.

Quand la guerre 39-45 est délcarée, il est à nouveau mobilisé du 7/9/1939 jusqu'au 28/6/1940. Il vit alors à Paris Rue de la Fédération.

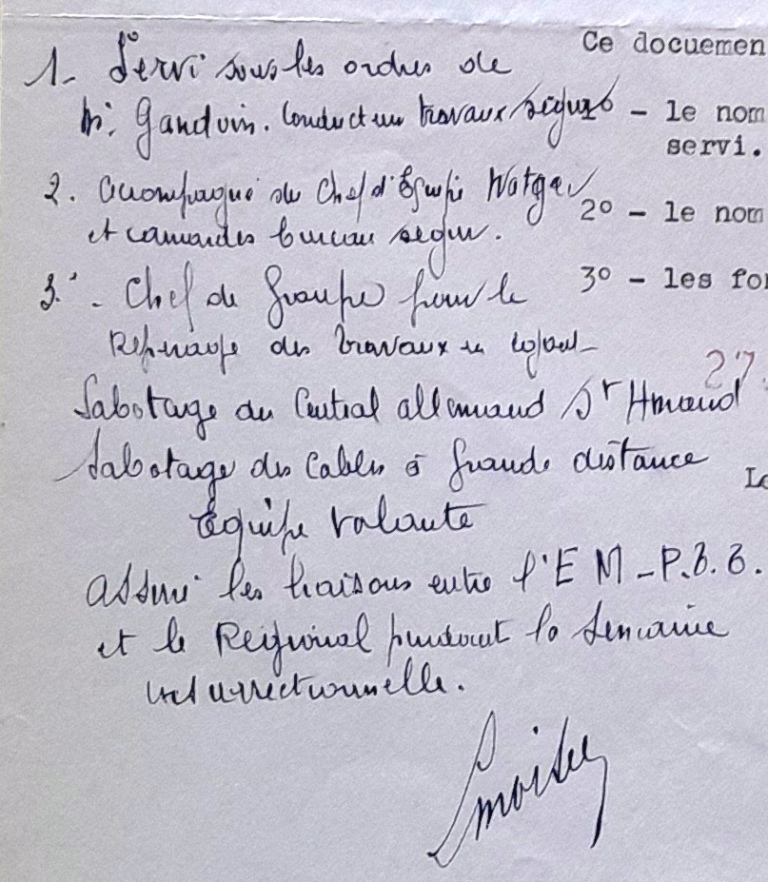

Sous l'Occupation, cet employé des PTT rejoint le réseau Action -PTT à partir du 15/7/1943, comme agent P1. Il est recruté par Gandoin. Le saborage des cables allemands du central de Saint Amand et des cables grnades distances sont à mettre à son actif le 8/6/1944. Il est membre de l'ésuipe volante en juin/juillet 1944. Agent de liaison pendant la période insurectionnelle.

Il décède à Bondy le 23/1/1984.

GR 16 P 445819 NOBLANC, Adrien Victor Marie [16/6/1896 Gorneveze - 26/1/1971 Montrouge]

Adrien NOBLANC nait au village du Gorneveze. Il est l'enfant naturel de Marie Louise NOBLANC, né le 22/2/1874 On ne retrouve pas la trace de la famille au dénombrement de 1901. Mme NOBLANC, fille mère et son jeune garçon ont du quitter la commune et se sont installés à Paris. Adrien NOBLANC est pourtant Sinagot et il va porter haut le lieu de sa naissance.

Il se marie le 8/4/1920 avec Louise hHnriette FLANDRIN [24/8/1897-18/6/1979] dont il divorce le 14/10/1924. Il se remarie le 15/11/1924 avec Andrea BUCHERON [24///1894-16/6/1965] dont il aura deux enfants, Gisèle [1925-2000] et Marc Henri [1927-2000].

Noblanc Adrien, n° matricule 610.008, né le 16 juin 1896 à Séné, domicilié à Montrouge, rue de Bagneux n°77

a très activement pris part à la Résistance dans la clandestinité, assurant de dangeureuses missions de liaison.

Il a prix effectivment part aux combats de libération entre le 13 et le 25 août 1944 à la 32° compagnie du 2° bataillon du 61° groupement FFI dans la région de Montrouge et a fait l'objet d'une proposition de citation. Renseignement, harcèlement et combats dans le sud du département de la Seine, extra-muros.

Nommé adjudant le 18/8/1944.

Rentré dans ses foyers le 21/9/1944.

Il a recu par le GMP la carte n°47.619 des FFI de l'Île de France

L'ajusteur-outilleur, né à Séné, résistant, décède à Montrouge le 26/1/1971.

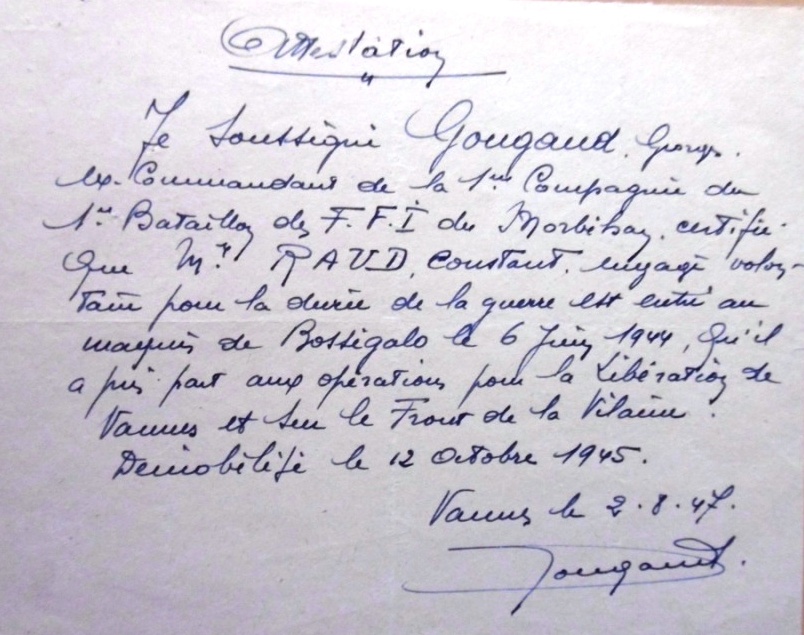

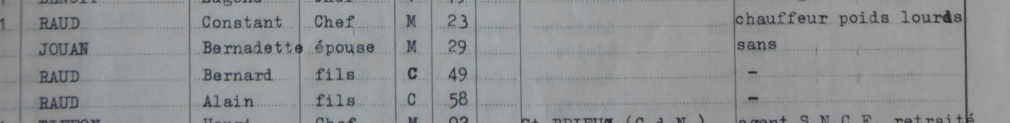

GR 16 P 500569 RAUD, Constant Dans le 1er Bataillon du Capitaine GOUGAUD

Constant RAUD [13/12/1923-26/11/2005] nait au village de Kérarden. Son père est marin et sa mère ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1926, 1931 et 1936. Constant est le frère de Emmanuel, résistant au sein des FNFL.

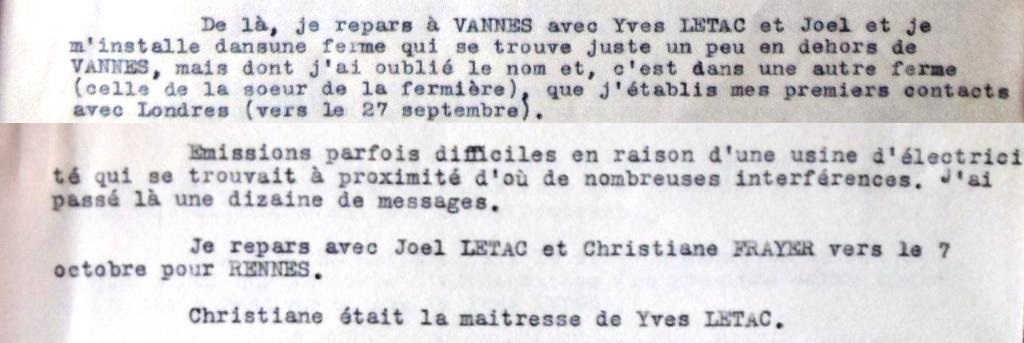

Après la Débacle et la démobilisation suivant l'Armistice, il rentre sur Vannes où il travaille comme mécanicien au garage CUSSOZ. Le 6 juin 1944,comme beaucoup de jeunes de sa classe, il rejoint le maquis.

Comme l'atteste cette pièce à son dossier, il rejoint le 1er Bataillon du Capitaine Gougaud. Il prend part au combat à Botségalo, puis dans le bois de Florange, à Plescop, à Saint-Avé, au Polygone et jusqu'à la libération de Vannes les 4-5 août 1944. Il poursuit avec son bataillon les combats sur le front de la Vilaine. Le 10/12/1944 il s'engage dans le 10° RAD, 4° groupe. Il continue la poursuite des armées allemandes et la libération du pays. Il est démobilisé le 12/10/1945 et rentre sur Vannes.

Il se marie à Séné le 19/10/1948 avec Bernadette Juliette JOUAN. Au dénombrement de 1962, il vit au village de Kerarden et exerce la profession de chauffeur poids-lourd, peut-être chez un des nombreux transporteurs installés Route de Nantes au Poulfanc. Il décèdera à Vannes le 26/11/2005.

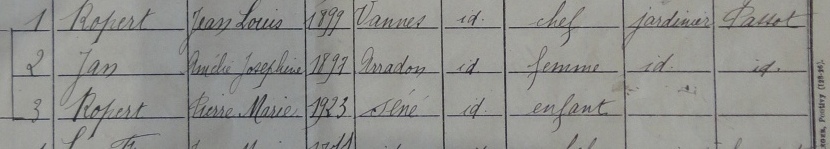

GR 16 P 519817 ROPERT, Pierre 14.10.1923 Séné Morbihan FRANCE Homologué FFI

Pierre ROPERT nait à Séné sur l'île de Boëdic ou son père est jardinier pour le compte de Passot, propriétaire de l'île. La famille Ropert est pointée lors du dénombrement de 1926.

Après le débarquement en Normandie, le jeune ROPERT, âgé de 21 ans rejoint la résistance. Il prend part au combat de Botségalo le 21 juin 1944 puis il combat les Allemands lors de la libération de Vannes le 4/8/44. Par la suite, il participe au combat à Billiers le 14/9/44 et continue sur le front de la Vilaine jusqu'au 15/11/1944. Il est alors affecté au 41° RI, 3° bataillon le 16/11/1944, sans doute démobilisé le 8 mai 1945.

Après la libération, il se marie le 22/5/1947 avec Désirée GUILLO. Il décède à Vannes le 12/5/1981.

I

Le Service Historique de la Défense dresse la liste des résistants ayant eu leur dossier validé par les Autorités. On peut en faire une extraction par le lieu de naissance. Malheureusement, on n'aura pas dans ce groupe, d'éventuels Sinagots, ayant vécus à Séné mais non natifs de notre commune. Cette liste comporte 32 noms de natifs de Séné, reconnus résistants. Parmi eux, les deux Frères LE GREGAM, martyrisés par les Allemands et déclarés "Morts pour la France" [lire article dédié].

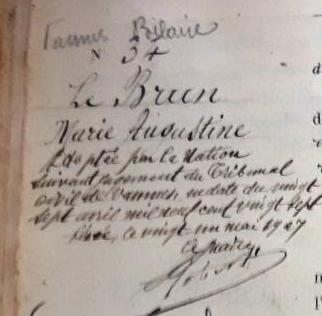

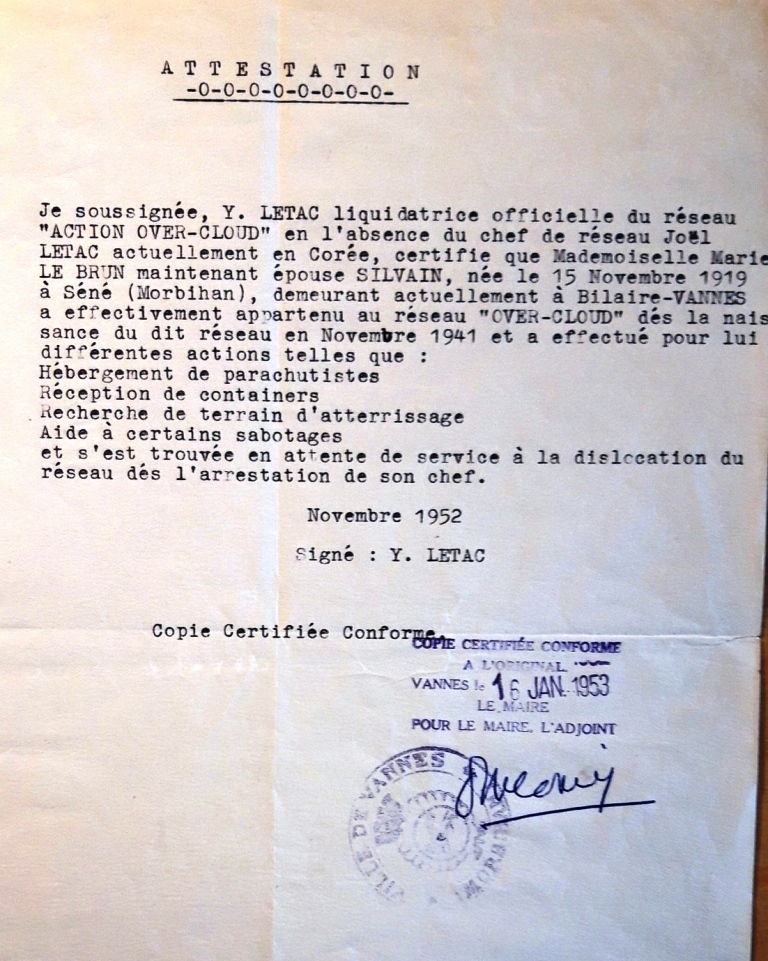

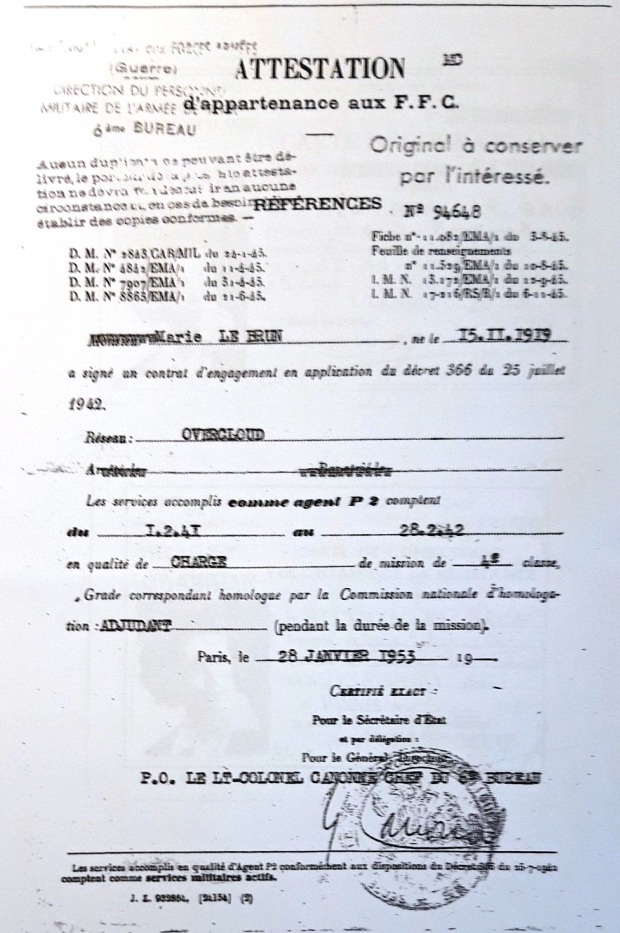

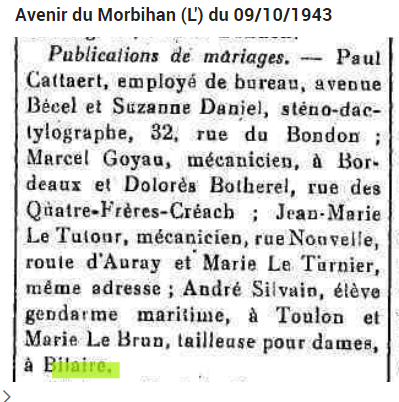

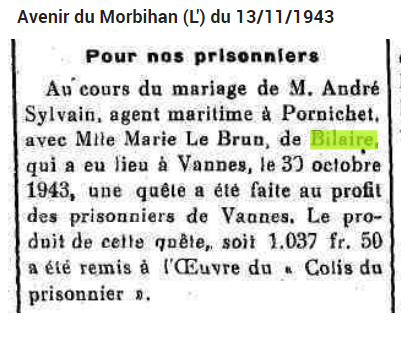

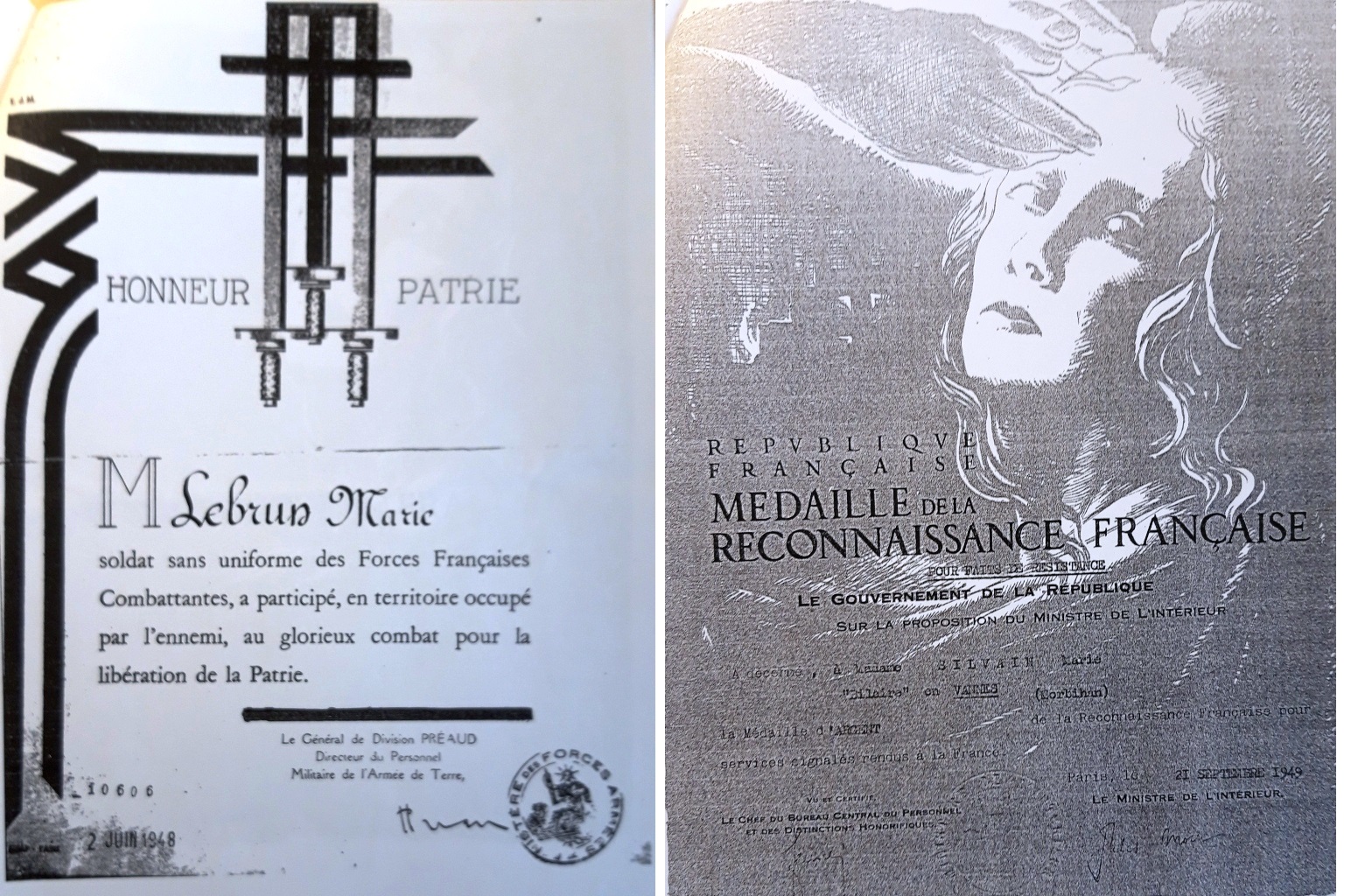

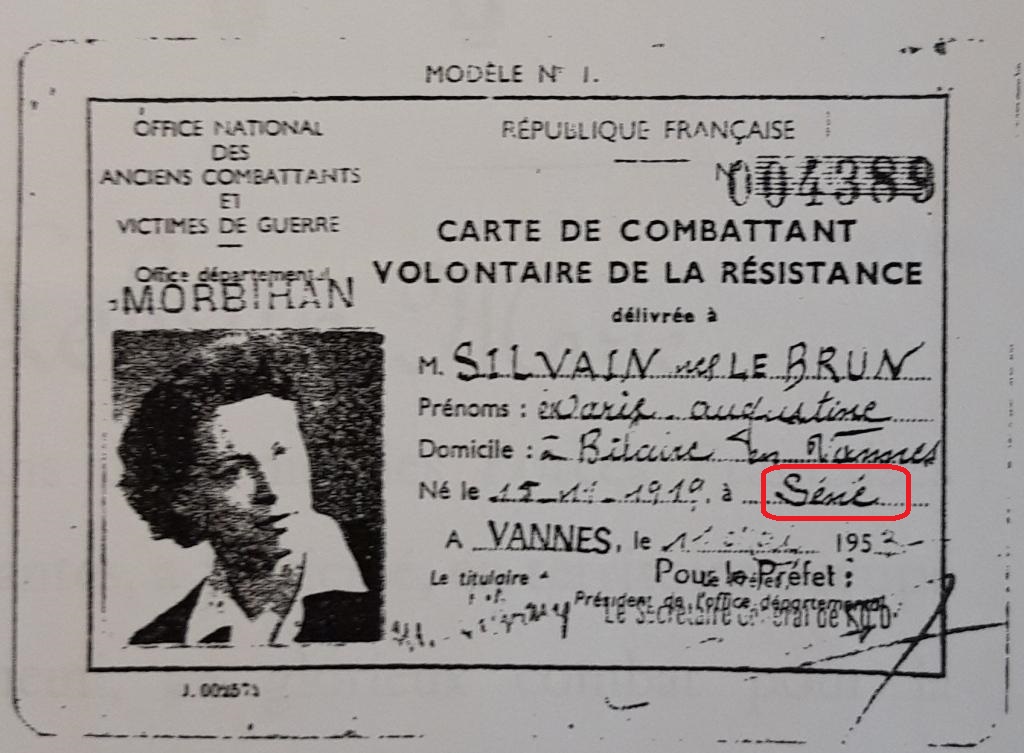

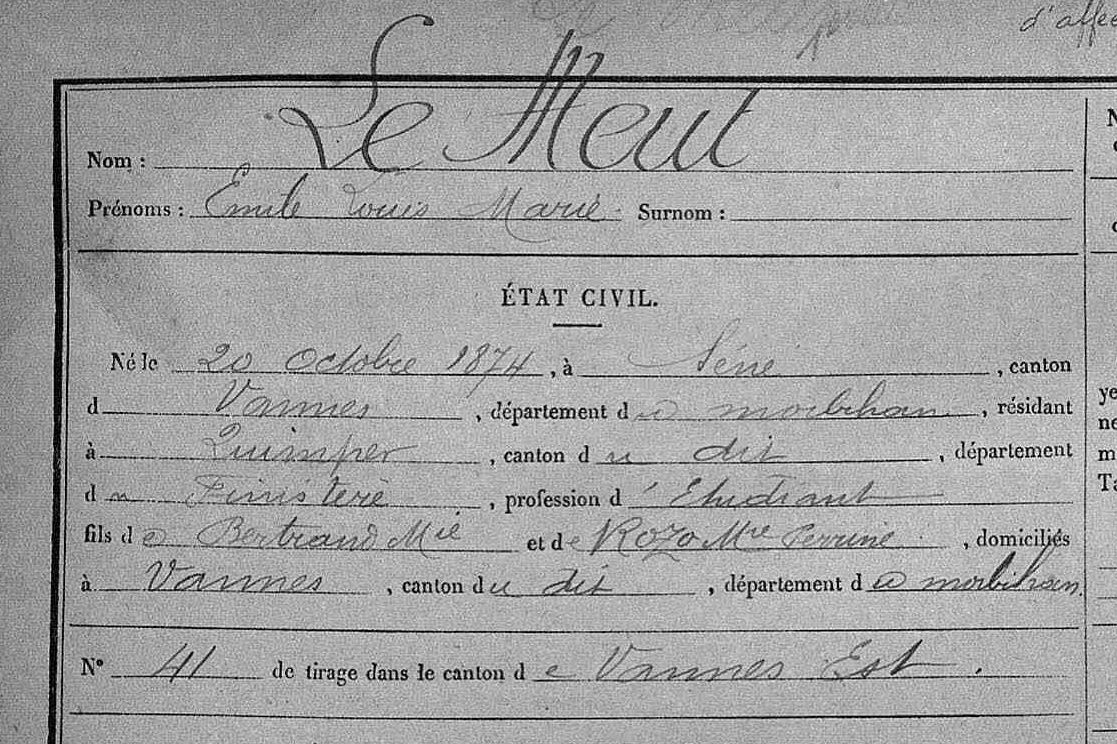

Si on prête bien attention, parmi ces 32 patronymes, figure le dossier : GR 16 P 348256 LE BRUN ép. SYLVAIN, Marie 15.11.1919 Séné Morbihan FRANCE Homologué FFC. Il s'agit bien d'une femme, Mme LE BRUN mariée à un certain SYLVAIN. Que sait-on de Mme LE BRUN, née à Séné le 15/11/1919. On commence par consulter en mairie son acte de naissance et sa présence sur le relevés du dénombrement aux Archives du Morbihan.

Une enfance marquée par la Grande Guerre...