Séné 14-18 Marine

- LE PORT, sous marinier sur le Thermidor

- NOBLANC, coulé par collision

- LE ROY marin torpillé par deux fois

- LE FLOCH disparu avec le Suffren

- JACOB disparu sur la route de l'étain.

- DANET et ROLLAND marins "charbonniers" torpillés en mer

- DORIOL, GUYOMAR disparus lors du blocus de l'Otrante

- LE DERF, LE FRANC, PIERRE, disparus avec le Gambetta

- LE DORIOL, DARON, LE PORT : la guerre de la poudre

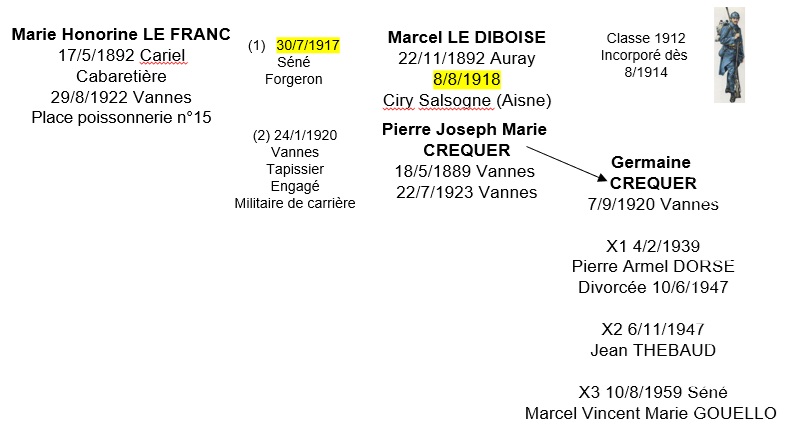

1 Marie Honorine LE FRANC (22/11/1892) épouse Marcel LE DIBOISE [22/11/1892 – 8/8/1918 ] le 30/7/1917

Le 30 juillet 1917, Marie Honorine LE FRANC, native de Cariel, cabaretière à Vannes épouse Marcel LE DIBOISE, alors militaire sapeur mineur sur le front au sein du 6° régiment du Génie. Son mari décède lors de l'explosion d'une creute dans l'Aisne, un an après son mariage. De combien de journées de permission les jeunes époux auront-ils bénéficié?

Sa veuve, se remarie en janvier 1920 avec un Vannetais dont elle aura une fille qui se mariera en 3° noces à Séné.

2 Marie Augustine CORLAY épouse Alexandre Louis Marie CAMENEN [13/08/1882 – 25/09/1918 ] :

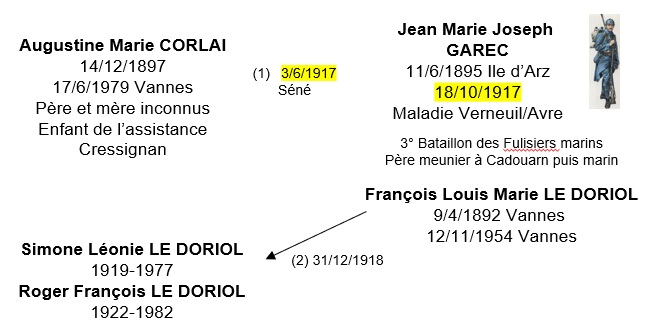

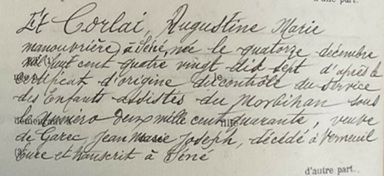

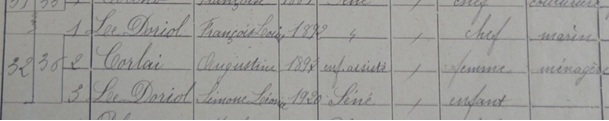

Le 3 juin 1917, Augustine Marie CORLAI épouse à Séné le fils du meunier de Cadouarn, Jean Marie Jospeh LE GAREC. Augustine CORLAI est une fille de l'assistance publique, née de père et de mère inconnus, comme l'indique la mention marginale sur son acte d'état civil. Elle vit à Cressignan. Elle a vingt ans.

Son jeune mari est incorporé au sein du bataillon des fusiliers marins. Il contracte la tuberculose et il est hospitalisé à Verneui sur Avre. Sa jeune épouse lui rend-elle visite? Il décède à peine 4 mois après son mariage.

Augustine CORLAI n'aura pas d'enfant posthume de son époux militaire. Elle épouse en secondes noces François LE DORIOL dont elle aura deux enfants.

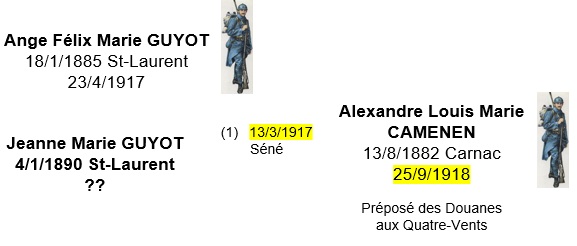

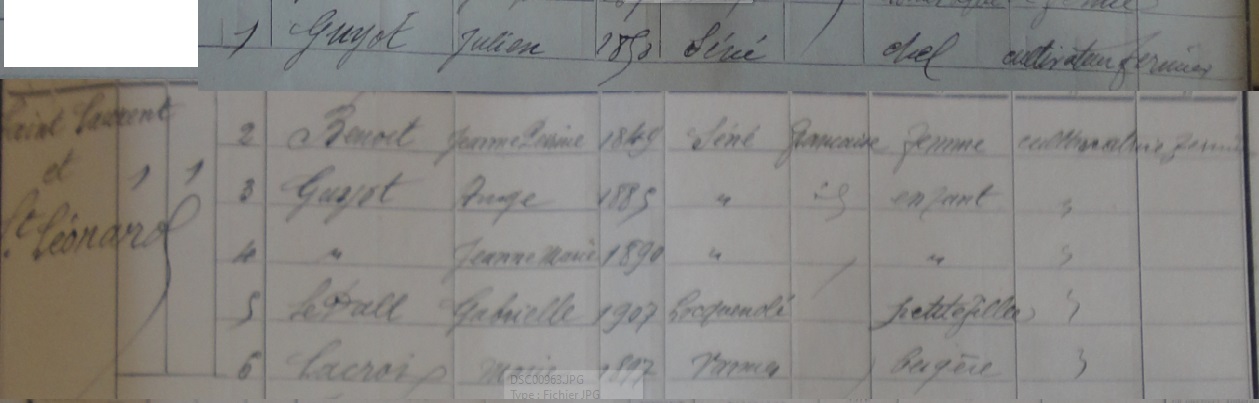

3 Jeanne Marie GUYOT [4/1/1890 St Laurent - xx ] épouse Alexandre Louis Marie CAMENEN [13/08/1882 – 25/09/1918 ] le 13/3/1917

Jeanne Marie GUYOT est la fille d'une famille de cultivateurs installée au village de Saint Laurent au nord de la commune comme l'indique le dénombrement de 1911.

:

A l'âge de 27 ans, elle se marie à Séné avec Alexandre CAMENEN, natif de Carnac et préposé des douanes en poste à la caserne des Quatre-vents. Son frèr, Ange GUYOT,e est blessé lors de l'Offensive Nivelles. Evacué du front, il décède à l'Hôpital de campagne de Courladon.

Son jeune époux est quant à lui incorporé au sein du 14° régiment d'artillerie à pied. Il contracte la tuberculose probablement et il est hospitalisé à Belfort. Sa jeune épouse lui a-t-elle rendu visite? Il décède en septembre 1918 à l'âge de 36 ans.

On perd la trace de sa veuve. S'est-elle remariée?

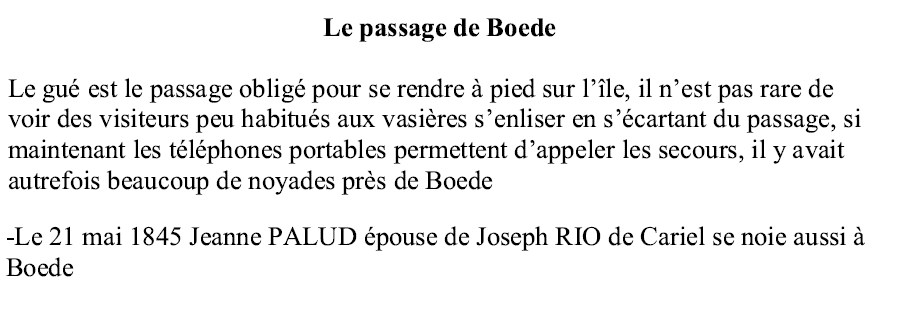

Jeanne PALUD, pêcheuse de Cariel, noyée près de Boëd -1841

On retrouve bien l'acte de naissance et de décès de Jeanne PALUD [3/10/1798-21/5/1845] dans les registres d'état civil numérisés sur le site des Archives du Morbihan. Un site de généalogie nous confirme que Jeanne était l'épouse de Joseph NIO. [1794-1865]. La famille aura 6 enfants; L'aînée, Joseph NIO [6/7/1820-14/2/1841] décèdera pendant son service militaire à l'hôpital de Lorient alors qu'il est affecté sur le navire Jemmapes. Trois autres de ses enfants mourront en bas âge: Vincent à 6 ans, Marie Françoise à 3 ans, Marie Jeanne à 19 mois. Pierre et Joseph arriveront à l'âge adulte et se marieront.

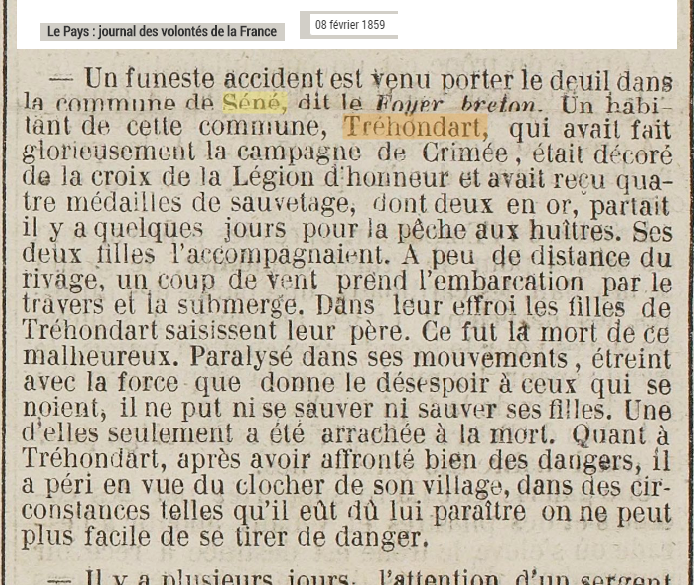

Jeanne TREHONDART, tombée à la mer aec son père Légionnaire -1859

Alors que l'ancien combattant de Crimée était sorti en mer pour une pêche aux huîtres, avec ces deux filles, Jeanne et Françoise, lui et sa fille Jeanne TREHONDART [5/6/1844-9/3/1859] se noyèrent le 31 janvier 1859 près de La Garenne et Montsarrac. Le corps du père fut retrouvé le 5 février près de la Garenne et celui de sa fille, le 9 mars près de Brouel.

Jeanne Marie DANET,tombée à l'eau à Boëdic - 1860

Jeanne, née le 4 décembre 1843 à Séné, fille de Vincent et de Juleinne Le Gregam, pecheuse tombée à la mer près de Boëdic en Séné à l'âge de 16 ans, le 3 mars 1860.

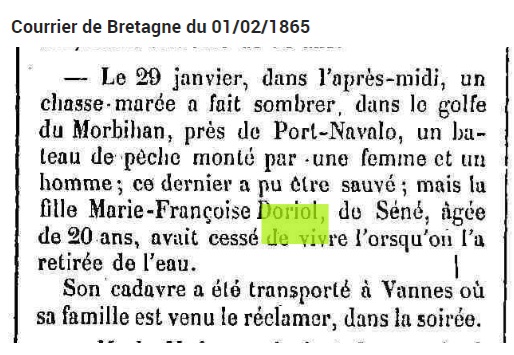

Marie Françoise DORIOL, périe en mer à Port-Navalo -1865

En ce jour, le 29 janvier 1865, Vincent LE DORIOL est sorti en mer à l'entrée du Golfe du Morbihan, quand un chasse-marée entre en colision avec son bateau qui sombre au large de Port-Navalo. Si il a pu être sauvé, sa fille, Marie Françoaise, qui l'accompagnait pour cette sortie de pêche, se noiera. Son corps sera retrouvé près de Gavrinis en Baden. Elle était célibataire. Ces parents eurent au moins trois enfants. Vincent décédé à l'âge de 1 an, Marie Louise, et Marie Jeanne, décédée à l'âge de 20 ans des suites de son accouchement d'une enfant nommée Marie Vincente qui décèdera à l'âge de 2 ans.

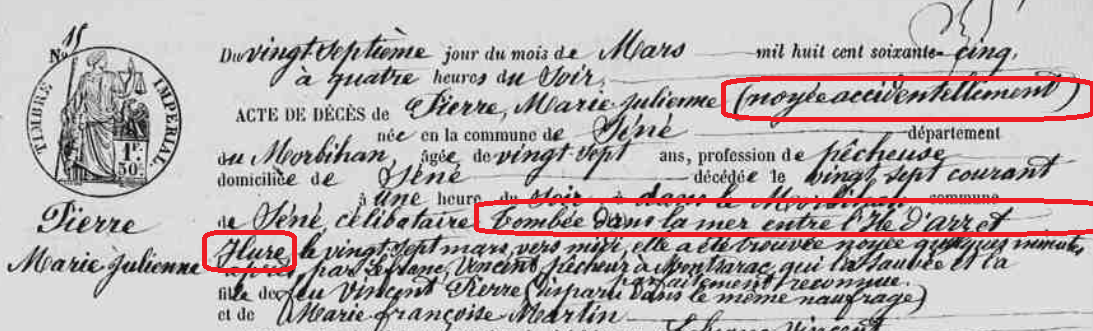

Marie Julienne PIERRE de Cadouarn, tombée à la mer entre les îles d'Arz et d'Ilur - 1865

A la lecture des actes de décès de Marie Juliennne et Vincent Pierre, on comprend que le père marin pêcheur et sa fille âgé de 27 ans sont morts accidentellement en mer, entre les îles d'Arz et d'Ilur. Les corps furent retrouvés à deux dates distinctes, Marie Julienne, le jour de la noyade à Montsarrac et son père le 11 avril près du Rohu. Sa mère, désormais veuve, Mme Marie Françise MARTIN, avait perdu en bas âge 4 enfants. Seul, son fils ainé Patern se mariera.

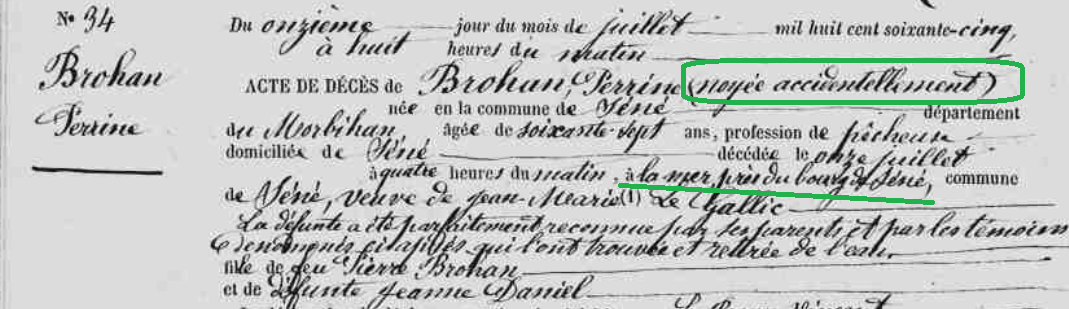

Perrine BROHAN, pêcheuse de Kerdavid, noyée accidentellement -1865

Perrine BROHAN [19/5/1798-11/7/1865] avait épousé un marin de Kerdavid, Jean Marie LE GALLIC en 1823, dont elle a eu un enfant vivnat qui s'est mariée en 1836.

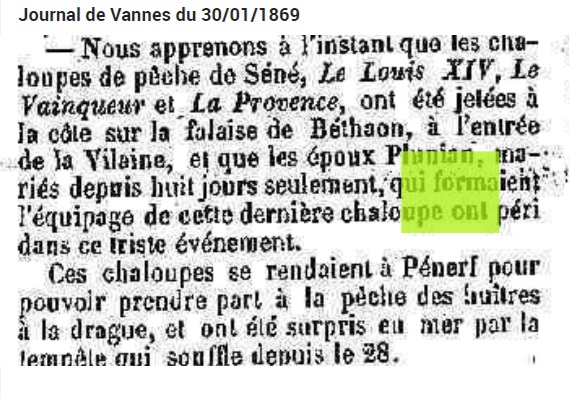

La jeune mariée Marie Anne MORICE se noit avec son époux - 1869

Marie Anne MORICE [21/2/1850-29/1/1869] venait juste de se marier le 10/1/1869 avec Vincent PLUNIAN [17/02/1844-29/1/1860] quand ils participèrent au large de Penerf à la pêche aux huitres sur leur chaloupe La Provence. Un fort coup de vent à jeté les chaloupes sur la côte de Betahon en Ambon et ils se noyèrent.

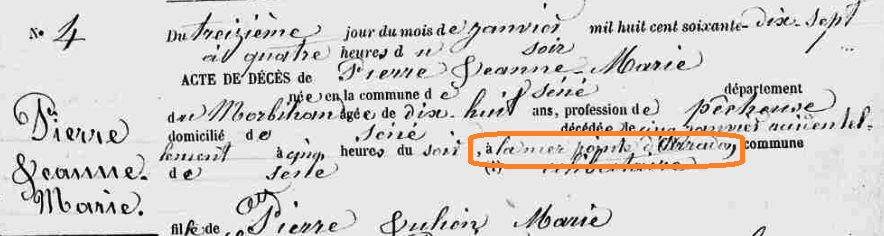

Jeanne Marie PIERRE se noie à la Pointe d'Arradon - 1877

Cet acte de décès, repéré sur le site des archvies du Morbihan, nous indique que Jeanne Marie PIERRE [22/4/1860-5/1/1877] est décédée accidentellement à la mer en face la pointe d'Arradon. Un autre acte de décès précise qu'elle était en compagnie de son père Julien Marie PIERRE [22/7/1827-5/1/1877] qui périt le même jour noyé.

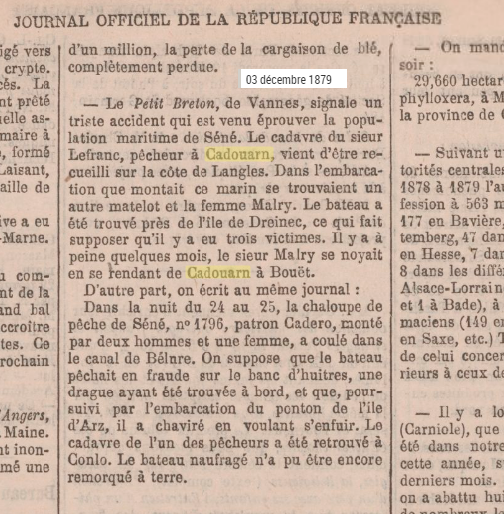

Marie Vincente CALO, tombe à la mer lors d'une pêche en fraude - 1879

Tragique destinée que celle de Marie Vincente CALO [3/5/1835-24/11/1879] . A l'âge de 25 ans, cette jeune femme issue d'une famille de pêcheurs de Kerarden, se marie le 11/11/1860 avec Jean Pierre Le Barro [13/10/1817-14/5/1875] dont elle aura 3 enfants: Pierre Marie, Marie Louise et Louis Marie. Son mari décède en 1875.

Elle se remarie le 21/11/1877 avec Patern MALRY [4/11/1828-14/1/1879], déjà veuf de sa 1ère épouse. Il lui donnera 2 enfants, Patern et Louis Marie. Ce second mari se noie en janvier 1879 au large de Boëd. Veuve pour la deuxième fois, Vincente CALO a à sa charge, 4 enfants, Pierre Marie âgé de 16 ans, Marie Louise âgée de 14ans, Patern, âgé de 1 an et le petit Louis Marie qui décèdera à 3 mois en septembre 1879.

Contrainte sans doute par la misère des temps, elle s'embarque aec François Louis CADERO et Julien LEFRANC, marins pêcheurs de Séné, pour aller pêcher en fraude des huîtres au large des îles Drenec. Repérée par la patrouille des gardes pêches de Béluré, l'embarcation tente d'échapper au contrôle et chavire. Le corps de Mme CALO, veuve Malry et veuve Le Barro, sera retrouvée près de la Pointe d'Arradon. Ses compères Cadéro et Lefranc se noieront également.

Louise LE ROCH, tombe à la mer - 1884

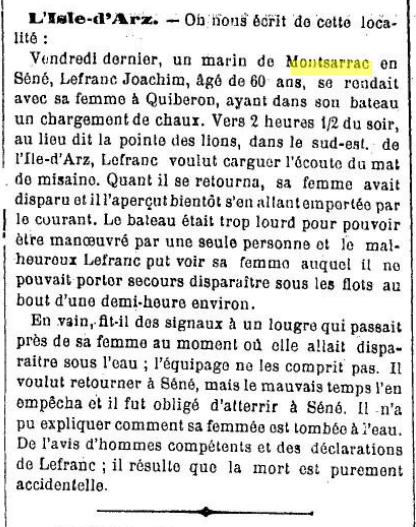

Ce jour du 27 décembre 1884, le marin patron Julien LE FRANC [8/3/1824-3/6/1891] transporte une cargaison de chaux vers Quiberon en compagnie de sa femme Louis LE ROCH [10/2/1833-27/12/1884]. Le chargement de chaux allourdit le bateau et rend les manoeuvres difficiles. Sans que l'on sache comment, son épouse tombe à la mer, non loin de la pointe des Lions de l'île d'Arz et personne ne parviendra à la sauver.

Marié le 14/7/1857, la famile accueille Marie Thérèse en 1858 qui se mariera, puis Marie Françoise en 1859 qui se mariera et Louis Marie en 1861 qui se mariera également. Par la suite, les époux Le Franc auront 6 enfants entre 1862 et 1879 qui décèderont tous en bas âge.

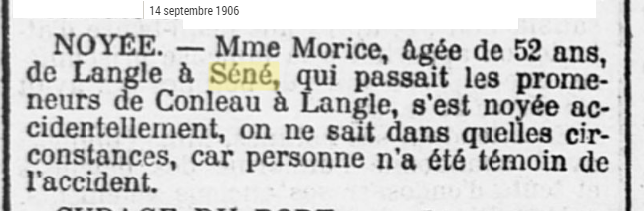

Jeanne Louise LE BLOCHIC, la passeuse se noie à Conleau - 1906

Jeanne Louis LE BLOHIC [1/1/1854-12/9/1906] s'est mariée le 21/10/1873 avc Pierre Louis MORICE. Ils seront les premiers bateliers et passeurs entre Bellevue et Conleau. Elle était la belle-soeur de Marie Josèphe MORICE, l'épouse de Jean Marie LE GUIL, autre couple de passeurs à Séné.

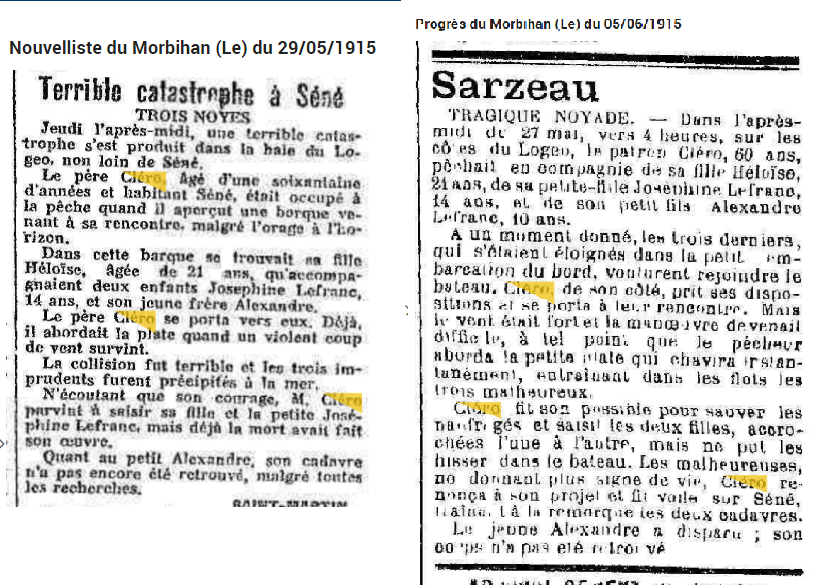

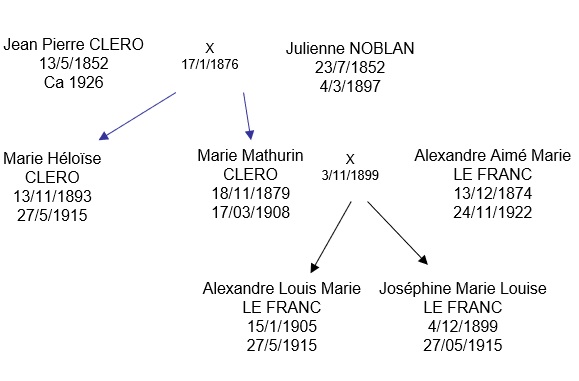

Joséphine et Héloise LE FRANC se noient dans le Golfe avec le jeune Alexandre - 1915

Ces deux articles permettent de connaitre comment LE FRANC Alexandre Louis Marie [15/01/1905 Kerdavid 27/05/1915] et sa soeur LE FRANC Joséphine Marie Louise [4/12/1899 Cadouarn 27/05/1915] périrent noyés au large du Logeo avec leur tante CLERO Marie Héloïse [13/11/1893 Cadouarn 27/05/1915].

L'article ne dit pas que la mère des enfants, Marie Mathurine CLERO [18/11/1879-17/03/1918] est décédée avant guerre et que le père des enfants, Alexandre LE FRANC est incorporé au 6° Régiment d'Infanterie Coloniale depuis janvier 1915.

Le grand-père CLERO Jean Marie, est quant à lui veuf et ses garçons sont mobilisés. Le corps de son petit-fils âgé de 10 ans sera retrouvé sur le rivage le 11 juin 1915.

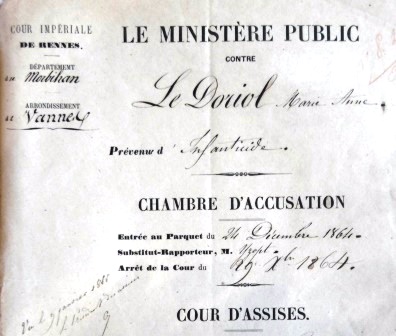

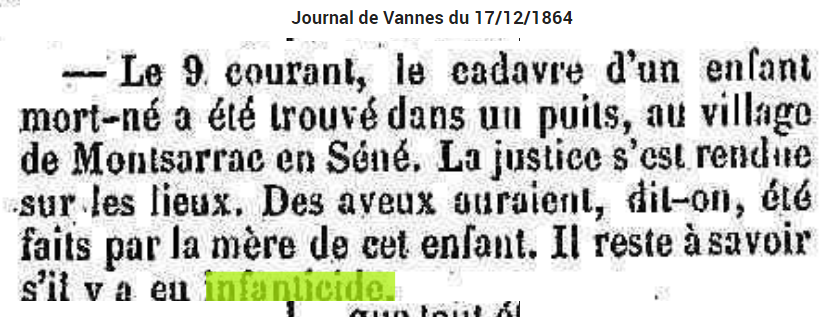

Les Archives du Morbihan conserve les archives des Assises et des tribunaux de Vannes. Finalement, depuis la Révolution, les Sinagots auront été un peuple pacifique. On ne conserve de trace que de quelques crimes parmi lesquels l'infanticide commis par Marie Anne LE DORIOL de Montsarrac.

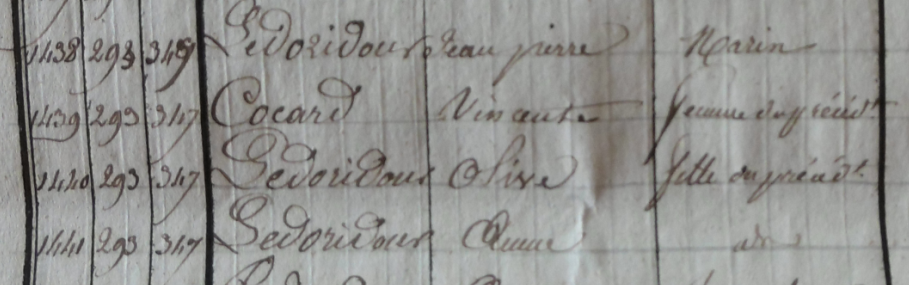

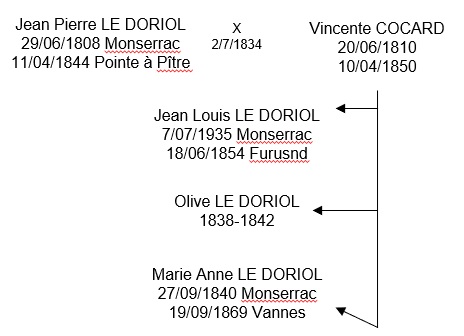

Marie Anne LE DORIOL nait au village de Monsarrec le 27/9/1840. Son père, Jean Pierre est marin. Sa mère, Marie Vicente COCARD est ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1841. Mais il faut noter l'erreur de l'employé qui enregistre la famille sous le patronyme LE DORIDOUR.

L'aîné de la famille est Jean Louis [7/07/1835-18/06/1854] qui sera marin comme son père. Le deuxième enfant, s'appelle Olive qui décèdera en bas âge [1838-1842]. La famille était déjà endeuillée par le décès du papa à l'hôpital de Pointe à Pitre en Guadeloupe, alors qu'il était embarqué sur La Renaissance. Séné détient un nombre élevé de marins péris en mer et sans doute un nombre tout aussi élevé de marins décédés de maladie contractée à bord...

Anne et Jean Louis se retrouvent orphelins au décès de leur mère en 1850. Jean Louis continue sa carrière dans la marine qui le conduit à bord de La Semillante pendant la Guerre de Crimée. Le matelot de 3° classe décède de maladie à bord, au large de l'île de Furusund en Suède. La Sémillante aura un destin tragique au large de Bonifacio en février 1855 où périront d'autres marins sinagots.

Marie Anne LE DORIOL se retrouve seule à l'été 1854 au village de Montsarrac, elle a 14 ans à peine. Si la jeune Marie Anne a été scolarisée, elle a peut-être suvi les cours de la toute première institutrice, Anne DANET, présente sur la commune de 1835 à 1854, date de l'arrivée de Soeur Esther et des Filles de la Charité, à l'initiative du recteur Toumelin.

Elle déclarera le métier de lingère qu'elle a dû apprendre par apprentissage sur Vannes.

Un métier va suivre le même développement et le même déclin que celui des coiffes, c'est celui de lingère. D'une activité de simple entretien de linge au début du siècle, il va devenir une activité de création nécessitant un long apprentissage et des doigts d'or.

"Au début du XIXe siècle, les lingères entretiennent le linge, surtout le blanc. Elles lavent, repassent, amidonnent jupons, bonnets, chemises, les mettent en forme. Mais ce métier va exploser au cours du siècle avec le développement des coiffes. Les lingères qui jusque là travaillaient dans les maisons nobles et bourgeoises vont se voir solliciter par les paysannes qui ont désormais accès aux dentelles et à la soie, matériaux qu'elles ne savent pas entretenir.

En effet on ne s'improvise pas lingère. On accède à ce statut après un apprentissage de trois ans. Une condition pour devenir apprentie, c'est d'avoir les ongles longs pour réaliser le fameux plissé à l'ongle. Une vieille grand-mère de 90 ans se souvenait encore il y a dix ans de son émerveillement, quand elle était petite, devant la longueur des ongles de la lingère. Ceux de l'index, du majeur et de l'annulaire mesuraient au moins 1 centimètre et elle les voyait encore saisir prestement deux plis qu'ils bloquaient et tiraient. Puis elle les repassait par petite surface, environ 4 cm2 après 4 cm2. Il fallait aussi avoir le souci de la perfection sinon gare aux coups d'aiguille à tricoter sur les doigts."

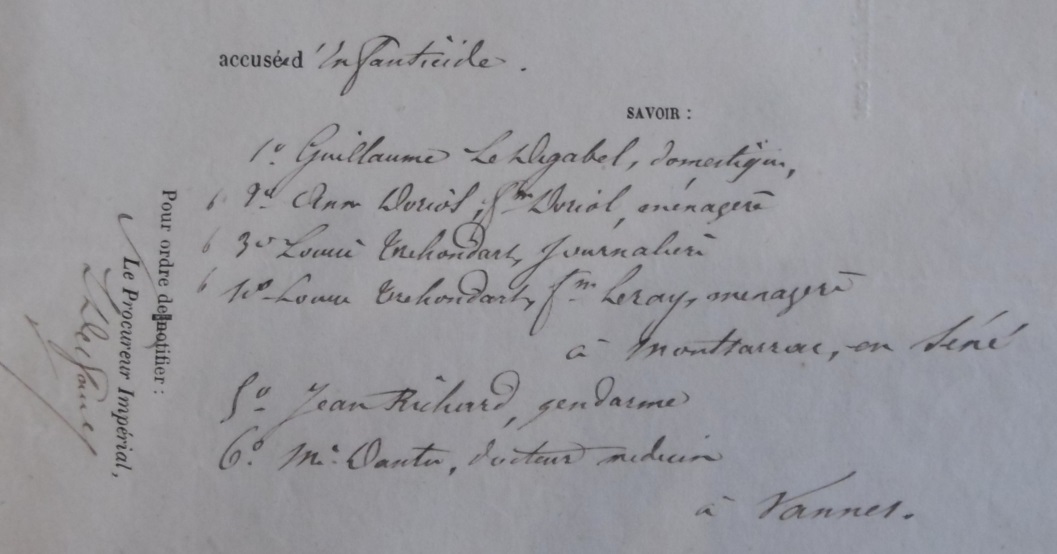

Quelques temps avant son accouchement, elle est accueillie par Mme Veuve LERAY, née Louise Tréhondart [17/6/1823-17/9/1903]. Il s'agit de la soeur de Julien Tréhondart, marin, Chevalier de la Légion d'Honneur, qui se noiera dans le Golfe avec sa fille Marie Jeanne. C'est aussi la soeur de Jean Louis Tréhondart, marin décédé lors de la Guerre de Crimée. Louise LERAY sera témoin lors du procès avec 5 autres personnes : "quelques jours avant la foire de Saint Laurent qui a lieu dans le mois de spetembre, la nommée Marie Anne Le Doriol vint demeurer chez moi dans une petite chambre .... attenante à celle où je demeurrai moi même, je ne lui avais demandé aucun frais pour la location et s'était par amitié que je l'avais accueillie chez moi comme elle était lingère qu'elle allait souvent en journée et qu'elle en revenait que le soir, je ne m'imaginais pâs qu'elle fut enceinte."

Louise Trehondard, une ami eintime de l'accusée déclarera avoir ignorer que son amie était enceinte. Ainsi au village de Montsarrac, Marie Anne LE DORIOL réussit a masquer sa grossesse.

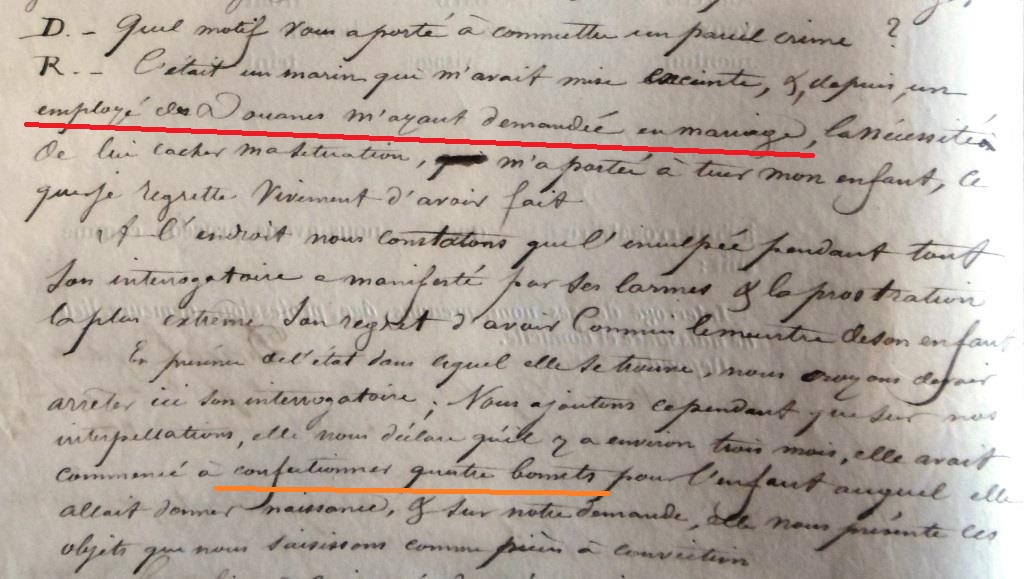

Selon l'adjoint au maire Le Douarin, François Surzur, qui deviendra maire également, il s'agissait d'une fille coquette. Lors de l'année de ces 20 ans, elle rencontre un marin qui la met enceinte. Lors de sa déposition, elle avouera qu'elle devait épouser un préposé des douanes et pour cette raison, elle cachera sa grossesse au village de Montsarrac.

Elle accouche d'une petite fille le 12 novembre 1864. Elle tombe malade à la suite de cet accouchement clandestin. Elle ira quémander un vomitif à Soeur Esther quelques jours après avoir donné vie à un enfant dont elle abandonnera le corps dans un puits et qui sera retouvé par des enfants le 8/12/1864. Aussitôt, la maire Le Douarin en informera la justice.

Le chef d'accusation précise les circonstances de l'infanticide: "Le huit décembre 1864, deux enfants ayant aperçu flottant à la surface d'un puits xxxx, près du village de Montsarrac en la commune de Séné un paquet assez volumineux, avertirent Guilllaume Le Digabel et François Le Didrouch qui le retirèrent de l'eau. Le paquet dont l'enveloppe en grosse toile était cousue avec soin de tous les côtés, contenait avec une chemise de femme tachée de sang, le corps d'un enfant nouveau né, la tête était entièrement recouverte d'un tablier que l'on avait fortement attaché autour du cou au moyen d'une lisière de laine. Le médecin chargé de l'autopsie constata que cet enfant, bien qu'il fut venu au monde un peu avant terme, était né vivant et viable et qu'il avait succombé par suite d'une asphyxie déterminée par la constriction qui avait été opérée sur la bouche et sur le cou. La mort devait remonter à trois semaines environ.

Marie Anne Le Doriol, jeune fille de vingt quatre ans, qui habitait avec la femme Leray une maison située au village de Montsarrac, s'était trouvée malade à l'époque correspondant à celle de la naissance de cet enfant. Après quelques dénégations, cette fille déclara qu'après une grossesse de huit mois, elle avait été prise le onze novembre 1864 des premières douleurs de l'enfantement et avait accouché le lendemain pendant l'absence de la femme Leray. Elle avait baptisé son enfant et lui avait enveloppé la tête dans un tablier qu'elle avait serré avec force autour du cou dans le but de lui donner la mort.

Elle avait ensuite déposé son cadavre dans une armoire et après l'avoir mis dans un morceau de toile qu'elle avait cousu de tous les côtés, elle était allé huit jours après le jeter dans le puits où on l'a trouvé. Elle a persisté dans cette déclaraiton en maintenant toutefois qu'elle n'avait pas entendu son enfant crier et quelle ne savait s'il avait vécu. Elle ajoutera avoir baptisé l'enfant né.

En conséquence, Marie Anne Le Doriol est accusée d'avoir le douze novembre 1864 commis un homicide volontaire en la personne de son enfant nouveau né.

Marie Anne Le Doriol ajoutera qu'elle acceptait sa maternité et pour preuve avait confectionné quatre bonnets pour son futur enfant. C'est la perspective d'épouser un préposé des douanes qui la convainc de se débarasser de son enfant.

Le gendarme la questionna rudement: "

D:Quelques jours avant votre accouchement n'allâtes-vous pas trouver les Soeurs de la Charité au bourg de Séné, en leur disant que vous aviez mal au ventre et que vous aviez les jambes enflées, et ne leur demandates vous pas un vomitif qu'elle vous donnèrent?

R: ce en fut pas avant mon accouchement que les Soeurs de la Charité de Séné me donnèrent ce vomitif mais le dimanche lendemain de moin accouchement. (Cette réponse fut confirmé par Soeur Esther qui fut entendu comme témoin.)

Le procès se tient aux Assises de Vannes, le 7 mars 1865. 12 jurés sont choisis parmi une liste de 36 nomùs. Elle sera accusée à la majorité d'assassinat sur son enfant et condamnée à 6 ans de travaux forcés, bénéficiant de circonstances atténuantes. Elle sera incarcérée à la "maison centrale" de Vannes. Par un recours en grâce déposé le 28/5/1869 et accepté le 9/08/1869, elle bénéficera d'une remise de peine de un an.

Cependant, Marie Anne LE DORIOL décède le 19/9/1869 à la prison de Vannes.

La naissance d'un enfant n'a pas toujours eu lieu au sein d'une maternité et sous l'encadrement de chirurgiens obstétriciens et de sages-femmes. Qui s'est intéressé à la généalogie de sa famille a certainement découvert parmi ses aiêux, des enfants morts en bas âge ou décédés lors de l'accouchement. Parfois la mère décédait également des suites d'un accouchement difficile.

Si la vie de nos villages était rythmé par les baptêmes, les mariages ou les fêtes religieuses. Les enterrements et les enterrements d'enfants morts en bas âge ou le jour de leur naissance, rappelaient aux Sinagots leur dure condition humaine. La vie continuait et on oubliait vite la courte existante d'un enfant ...

A Séné comme dans tous nos villages, l'accouchement d'une femme enceinte était un évènement difficile et dangereux pour la mère et l'enfant à naître. Dans nos villages, des femmes accompagnaient les futures mères à cette épreuve: donner la vie. Ventrières, matrones, accoucheuses, leur désignation évolua vers le nom de sage-femme et depuis que cette profession s'est ouverte aux hommes, maïeuticien. Cet article tente de retracer l'histoire des ces femmes sinagotes dont la tâche était d'aider d'autres femmes enceintes à donner la vie à leur enfant.

Où rechercher des informations sur les sages-femmes en exercice à Séné?

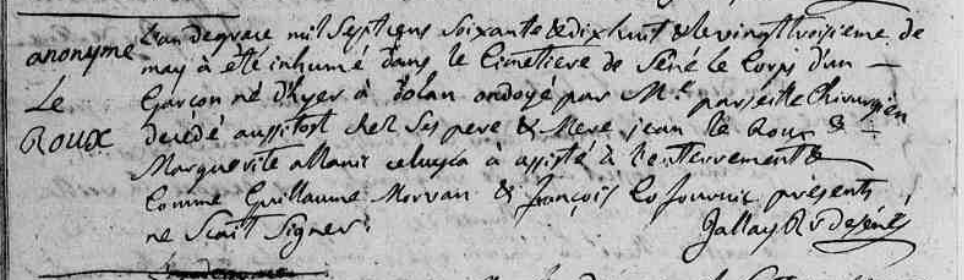

Ondoyement fait à l'enfant aussitost sa naissance quand on le trouve en danger de mort, gravure du XVIIIe siècle.

A droite, une femme verse de l'eau sur la tête de l'enfant à l'aide d'une aiguière.

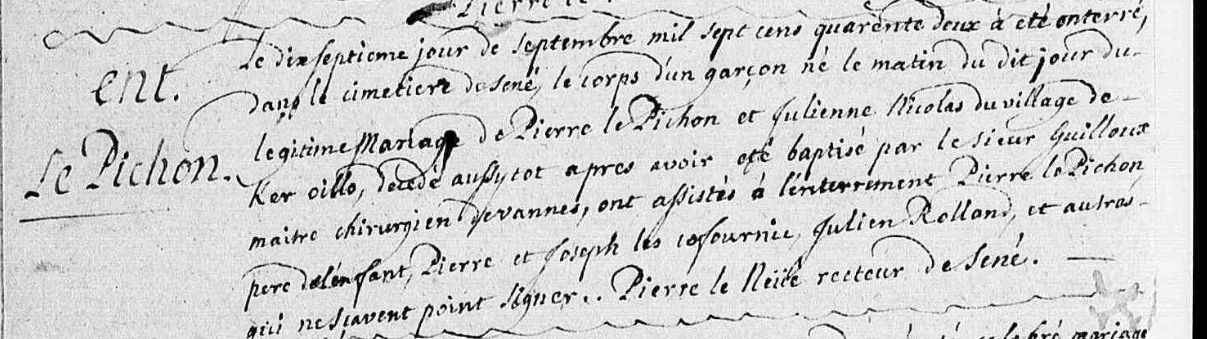

La consultation des actes des registres des décès antérieurs à la Révolution Française est à ce titre riche d'enseignements. En effet, aux premières loges lors d'un accouchement, elle procédaient à un ondoiment ou un rapide baptême de l'enfant né quand sa vie semblait chancelante. Pour peu que l'homme d'église en charge de rédiger l'acte de décès de l'enfant ait bien écrit et renseigné l'acte, on peut trouver des informations intéressantes. Tel est le cas sur la période du magistère du recteur Pierre Le Nevé.

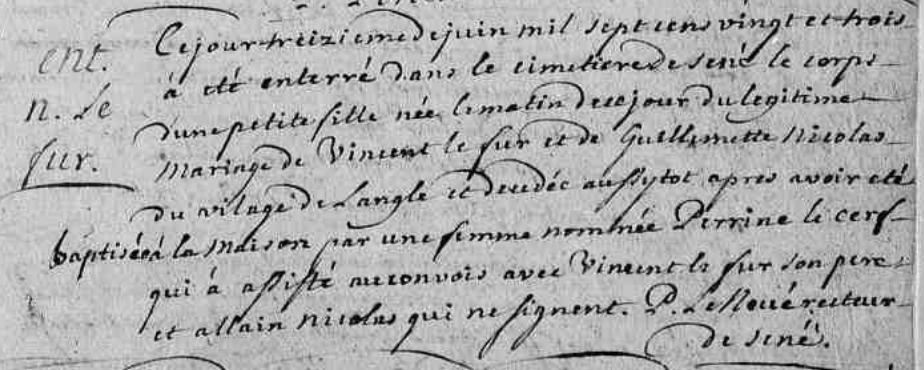

Ainsi sur cet acte de décès peut-on lire: Ce jour treizième de juin mil sept cens vingt et trois a été enterré dans le cimetière de Séné, le corps d'une petite fille née le matin du jour du légitime mariage de Vincent Le Fur et de Guillemette Nicolas du village de Langle et décédée aussitôt après avoir été baptisée à la maison par une femme nommée Perrine Le Cerf qui a assisté reconnais avec Vincent Le Fur son père et Allain Nicolas qui ne signent. Pierre Le Névé, recteur de Séné.

On pressent que la fillette est peut-être morte-née ou bien les témoins jugeront qu'elle cria afin que l'être vivant fut baptisé avant sa mort. Il était important dans le rite chrétien que le baptême fut donné du vivant du nouveau né. Dans le cas contraire, son âme n'accédait pas au Paradis mais errait dans les Limbes. Cet acte montre que le Recteur de Séné, acceptait que le baptême fut donné par un laïc en cas de force majeure.

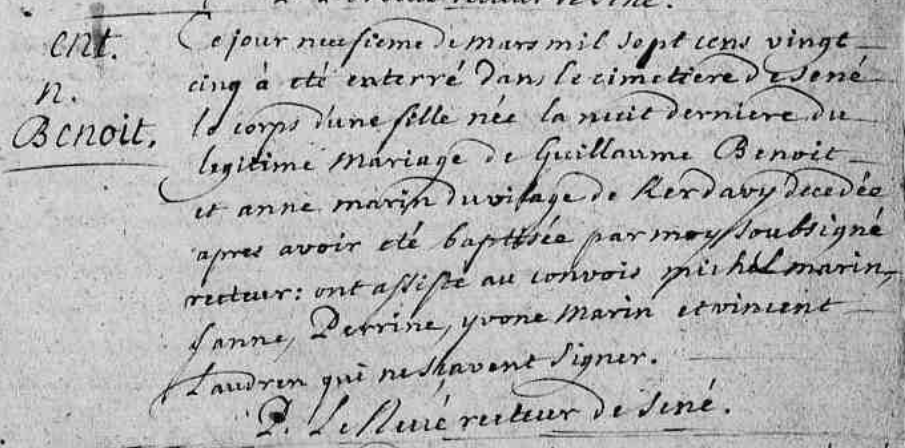

Dans cet acte de 1725, le recteur en personne fut convié à l'accouchement, pour lequel on avait de mauvais pressentiments, et il put lui-même baptiser l'enfant né avant son décès: "Ce jour neuvième de mars mil sept cens ving cinq a été enterré dans le cimetière de Séné le corps d'une fille née la nuit dernière du légitime mariage de Guillaume Benoit et Anne Marin au village de Kerdavy décédée après avoir été baptisée par nous, soussigné recteur; on assisté au convois Michel Marin, femme Perrine Yvonne Marin et Vincent Laudrin qui ne savent signer. P. Le Névé recteur de Séné."

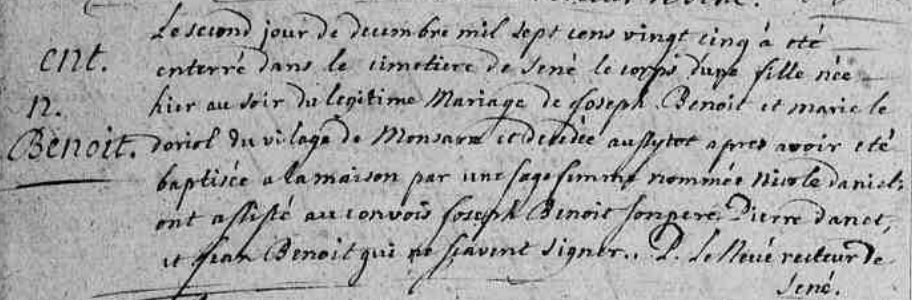

Cet autre acte de 1725 nous apporte un élément intéressant: Le second jour de décembre mil sept cens vingt cinq a été enterré dans le cimetière de Séné, le corps d'une fille née hier au soir du légitime mariage de Joseph Benoit et Marie Le Doriol du village de Monsarac et décédée aussitôt après avoir été baptisée à la maison par une sage femme nommée Nicole Daniel. ont assité au convois Jospeh Benoit son père, Pierre Danet et Jean Benoit qui ne savent signer. P. Le Névé Recteur de Séné.

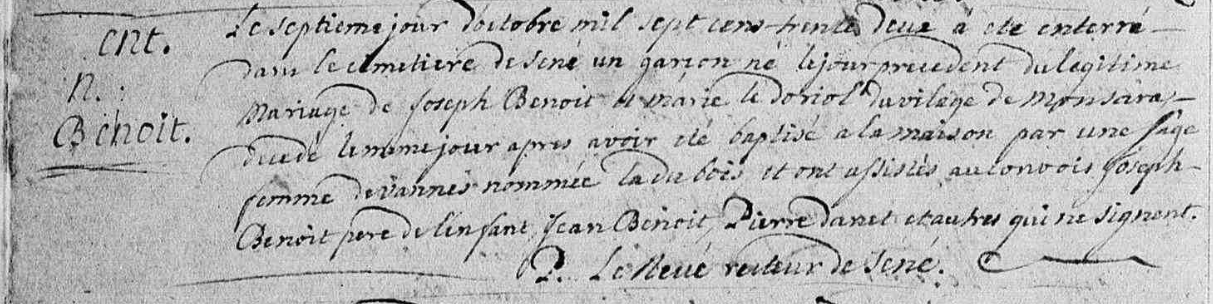

Sur cet autre acte de décès d'un enfant du village de Monsarac daté de 1732, on lit que la sage-femme était de Vannes, laissant entendre que les habitants de Séné pouvaient bénéficier de compétences existant dans la ville du diocèse. D'autres actes mentionnent plusieurs fois la sage-femme, Olive Le Didrouc.

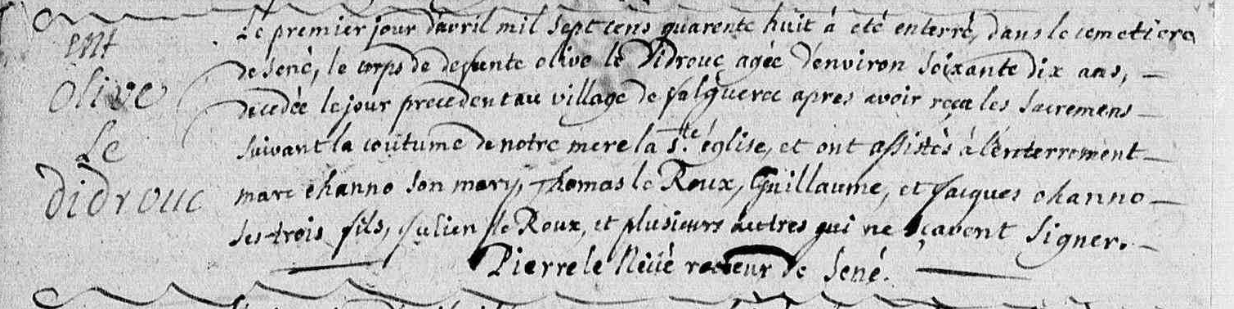

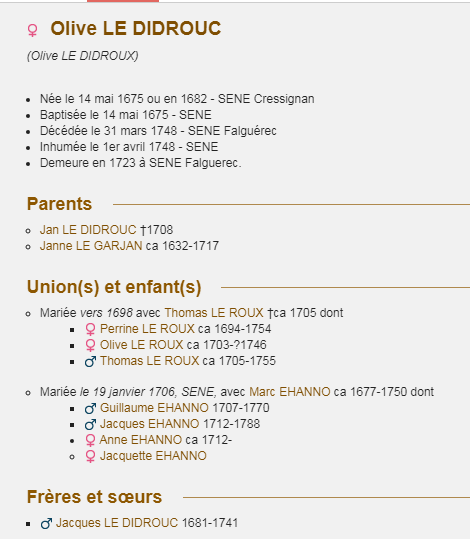

Cet acte de décès nous renseigne sur Olive Le Didrouc décédé en 1748, sage-femme qui officiait à Séné du temps du recteur Pierre Le Névé. Un site de généalogie nous en apprend un peu plus sur la vie de la sage-femme sinagote, deux fois mariée et mère d'au moins 7 enfants.

Dans ces actes de décès d'enfant, rapidement baptisés, le recteur Le Névé prend soin de préciser si le baptême fut donné par une "femme" ou une "sage-femme", indiquant ainsi que la sage-femme pouvait ne pas avoir le temps d'accourrir à tous les accouchements.

Sur d'autres actes, on lit le nom de la sage-femme: Marie Lefranc (acte décès Le Floch du 5/12/1739), Vincente Rolland (acte décès Uzel, 3/3/1740), Françoise Le Du (acte décès Pierre du 22/02/1743). Tevene Loiseau (acte décès Uzel le 11/10/1748); Perrine Mollé [26/8/1695 Batz sur Mer-9/2/1767 Séné] (acte décès Le Duc 17/2/1752 , acte de baptême de Jean Landay 17/11/1757, acte de décès Trebossen le 2/12/1758); Perrine Lefranc (acte décès Noblan 28/12/1757); Jeanne Lepiniec (acte baptême Le Baro 26/3/1758); Marie Pierre (acte décès Lehellec 12/4/1769, acte décès Monfort 29/3/1770); Mme Jouannic (acte décès Laurent 9/11/1773)

L'acte de décès de l'enfant Le Pichon indique que le "sieur Guilloux, maître chirurgien à Vannes" baptisa l'enfant avant son décès. Pierre Patern GUILLOUX était maître chirurgien et juré au Rapport de Vannes. Il baptisera également l'enfant mort-né de la famille Roux le 9/3/1764 et le petit Laudrein le 9/12/1775.

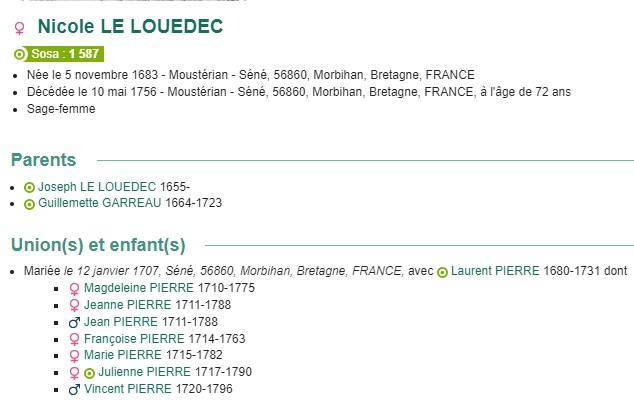

On arrive également à idientifier Nicole LE LOUEDEC de Moustérian [5/11/1686-10/5/1756] qui sera également sage-femme à Séné.

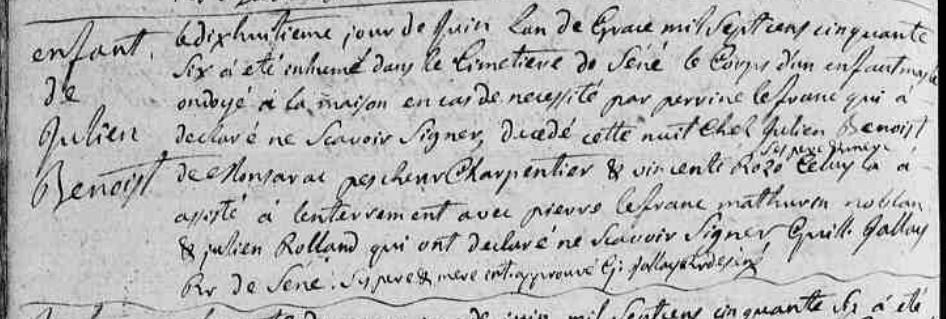

Cet acte de décès de 1756 ne parle plus de baptême mais d'ondoiment: Le dixhuitième jour de juin l'an de grâce mil sept cens cinquante six a été inhumé dans le cimetière de Séné, le corps d'un enfant mâle ondoyé à la maison en cas de nécessité par Perrine Lefranc qui a déclaré ne savoir signer, décédé cette nuit chez Julien Benoist de Monsarrac pescheur charpentier & Vincente Rozo son épouse légitime. Celui-là a assisté à l'enterrement avec Pierre Lefranc, Mathurin Noblan & Julien Rolland qui ont déclaré ne savoir signer. Guillaume Le Jallay Recteur de Séné.

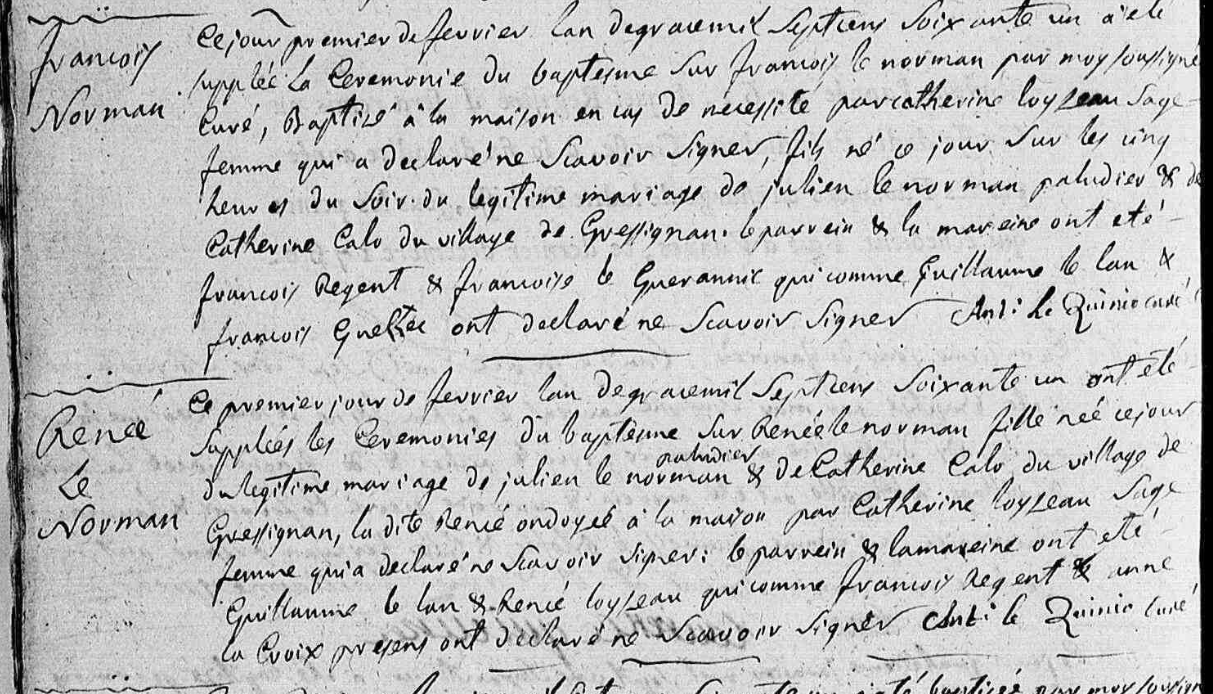

Cet acte de baptême nous rappelle que la naissance de jumeaux était toujours à craindre. Ainsi le 1/02/1761, la sage-femme Catherine LOISEAU s'empresse de baptiser "en cas de nécessité" à leur naissance François et Renée NOUMAN de Cressignan.

Sur cet acte dé décès de 1778, on notre que le maître chirurgien Parseitte a remplacé Pierre Patern GUILLOUX.

Mais comment expliquer une si abondante mention de nom de sage-femmes?

Il faut d'abord rendre grâce au Recteur Le NEVE, qui n'oublie aucun décès de chrétiens à Séné, même quand il s'agit d'une enfant mort-né. Mais la principale raison réside dans les mauvaises conditions dans lesquelles avait lieu les accouchements. Les sage-femmes étaient désignées par l'ensemble des femmes et le curé de la paroisse en raison de leur moralité et de leur foi chrétienne. Elles ne disposaient d'autres formations que celles issues d'observations et des conseils d'anciennes accoucheuses. A cette époque, seuls 25% des nouveau-nés avaient une chance d'arriver à l'âge adulte.

Le siècle de Pierre LE NEVE terrible pour les enfants à naître, va prendre fin avec la Révolution. Les successeurs JALLAY et COLENO n'auront pas la même attention à inscrire toutes leurs oiailles sur les registres de décès surtout quand elle vécurent qu'un bref instant. Par la suite, l'Etat Civil sera géré par la commune et l'aspect religieux, le fait de savoir si une sage-femme avait ondoyé ou baptisé un enfant mort-né n'est plus important. Leur nom n'est plus mentionné. D'ailleurs à Séné, les actes de décès de la Révolution à l'Empire ne comportent que très peu d'actes d'enfants morts "anonymes". La période est trouble et on s'apitoie peu.

Cependant, un texte législatif sera voté en 1803 et un décret publié en 1810 pour que la profession de sage-femme soit définie et impose une formation théorique et clinique assortie d'un diplôme.

C'est avec le début de la presse à partir de 1848, et les journaux parvenus jusqu'à nous, numérisées par les Archives du Morbihan, qu'on peut trouver de nouvelles sources évoquant l'activité des sage-femmes.

En se promenant sur la presqu'île de Séné, on est interpelé par des décorations qui ornent certaines maisons. L'auteur de ces décorations est Léon TREMBLE, platrier de son métier et mosaïste à ses heures perdues.

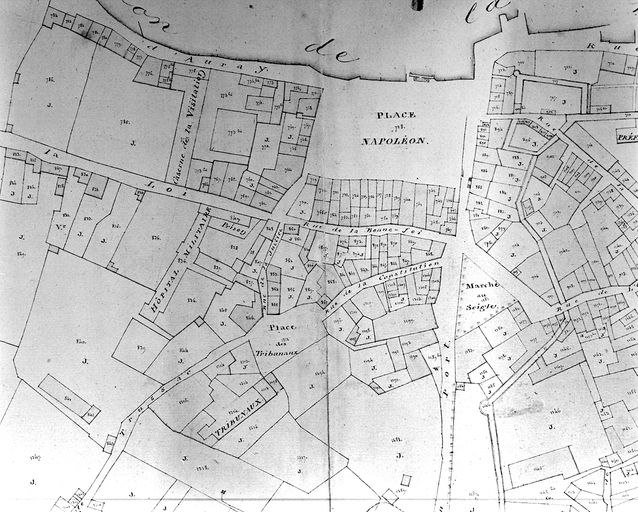

Léon Louis TREMBLE [23/9/1908-19/9/1988] nait à Vannes, au 34 rue Thiers. Son père, Marcel [17/5/1876- 11/02/1963], natif de Nantes, est plâtrier et s'est marié à la Vannetaise, Germaine Fougeray à Vannes le 18/7/1903. On pense que le plâtrier nantais en a fait la connaissance à Vannes alors qu'il était venu travailler. Sa fiche de matricule militaire nous indique que le plâtrier réside en 1902, Rue du Mené, et en 1905, rue Saint-Salomon. A la naissance de Léon, Mme TREMBLE a déjà la charge de son frère aîné, Marcel [19/7/1904-4/1/1969] né, Place du Marché au Seigle. Il sera plâtrier comme son père et son frère Léon.

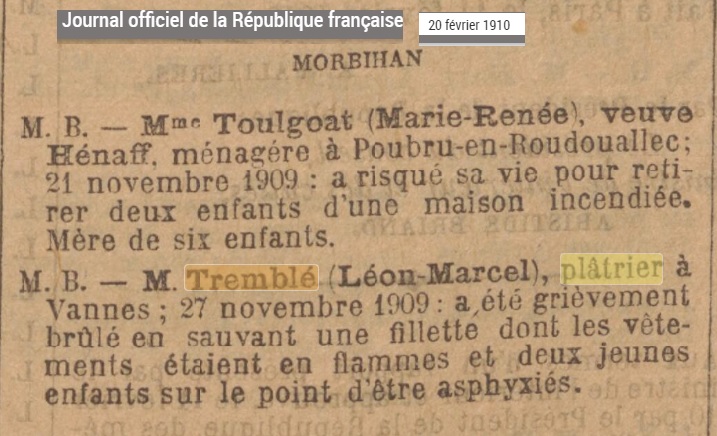

Son père, Léon Marcel [17/5/1876-11/2/1963] fait acte de courage en 1909, comme nous le relate le Journal Officiel, en sauvant des flammes une fillette. Le couple bas de l'aile et divorce le 17/12/913, les enfants ont respectivement 9 et 5 ans. S'en suit la guerre. Le père est mobilisé. La mention de son acte de sauvetage et de la médaille reçue, semble lui avoir épargné le front.

Au sortir de la guerre, le père se remarie à Nantes le 7/11/1922 avec Julie Déabbera. Il est diplômé en 1933, lors de l'Exposition Régionale du Travail. Il décèdera à Nantes en 1963.

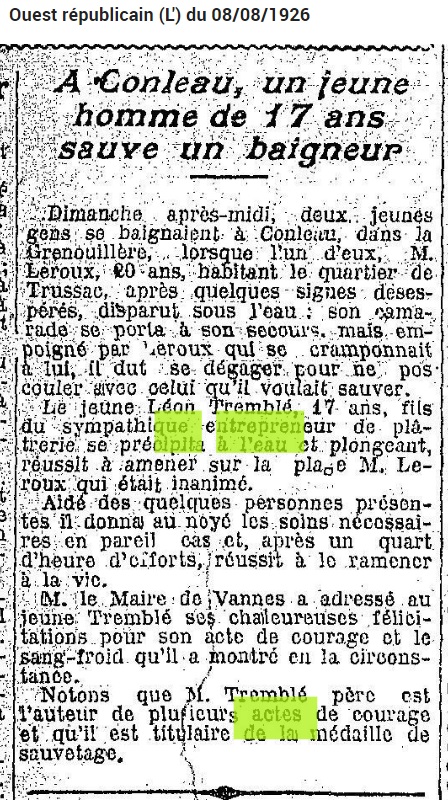

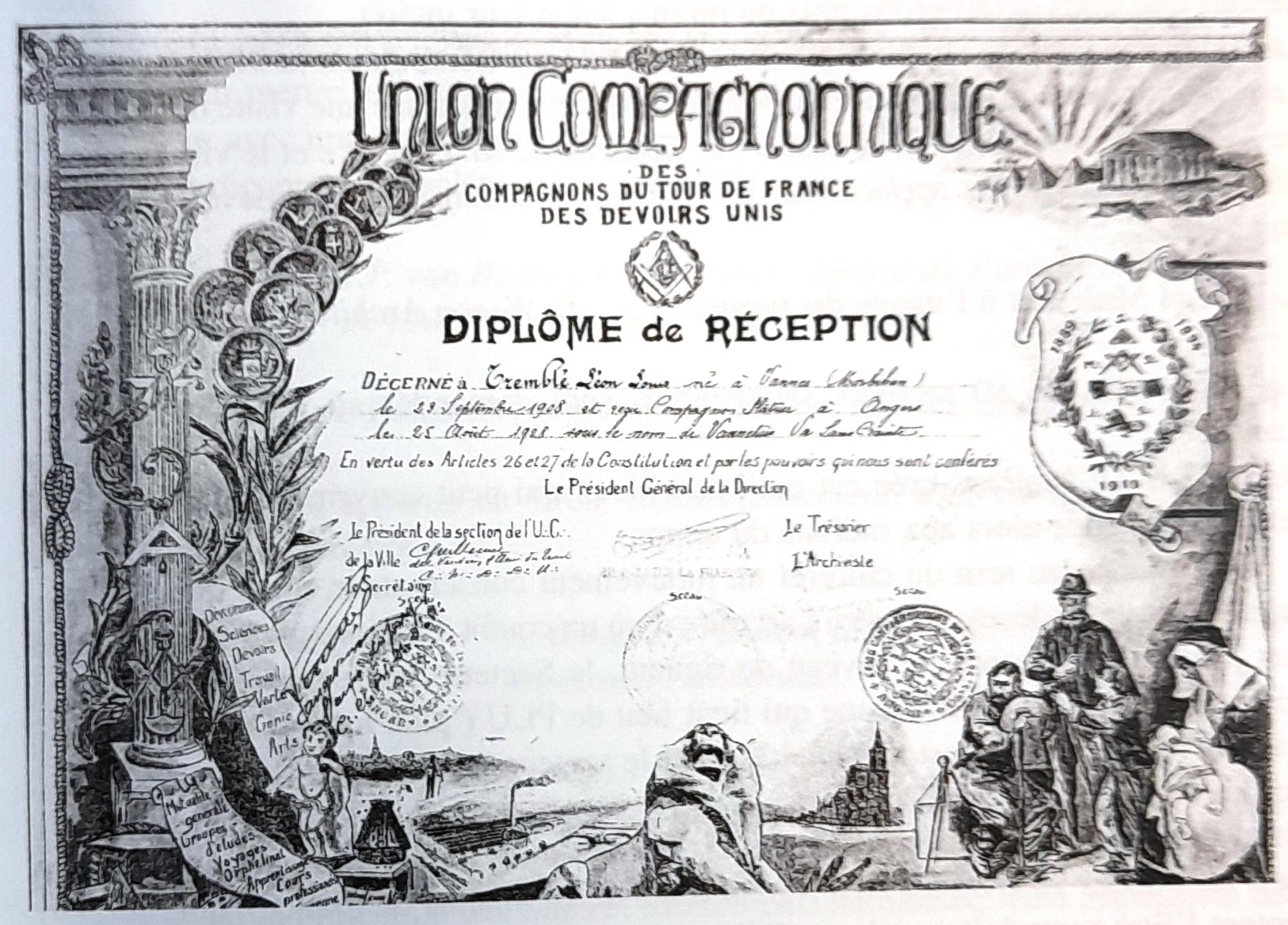

Les enfants suivent la voie de leur père et seront plâtriers. Léon Louis entreprend à partir de 1925 un compagnonage. Pendant l'été 1926, le jeune plâtier sauve un baigneur à Conleau, comme nous le relate cet article de l'Ouest Républicain.

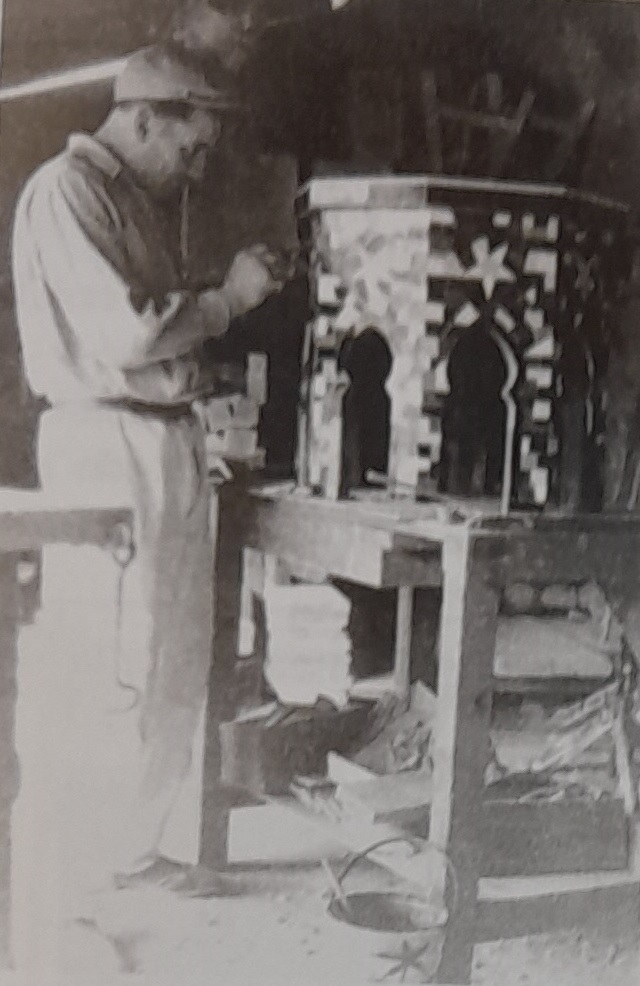

Son apprentissage le conduit à travailler pour différentes entreprises.."C'est ainsi qu'à chaque étape, Léon enrichit son savoir faire de techniques nouvelles, de Paris à Angers, de Saint-Nazaire à Lyon, de La Baule à Marseille" (1). Pour son examen, Léon TREMBLE présente une façade de cathédrale en staff et la réplique miniature d'un temple grec. Il est reçu à Angers le 25/8/1928 et baptisé par ses pairs, "Vannetais va sans crainte".

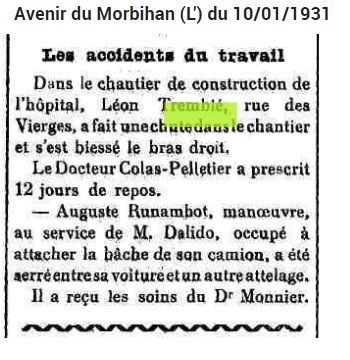

Il se marie à Vannes le 5/9/1931 avec Germaine DEMARQUET. La famille loge en 1932 au 20 rue des Vierges. Le métier de plâtrier n'est pas sans risque, comme en témoigne cet article de l'Avenir du Morbihan de 1931.

En 1936, il fait construire une demeure ruelle du Pont Vert, maison toujours visible à Vannes. "Cette maison reste le témoignage le plus remarquable de sa production. Tous les motifs décoratifs ont été conçus et réalisés par lui. A l'entrée on peut lire Mon Trimard, nom de travail. Sur la façade de la ruelle, nous découvrons une multitude de motifs géométriques et colorés, parfois exhubérants, dans la tradition artisanale de l'art moresque ou de l'Espagnol Gaudi".

L'entrée est orné de jardinières de mosaïque, rouge, vert, bleu, un oiseau décore la boite aux lettres. Ces productions sont d'autant plus remarquables que l'ensemble a été exécuté à la main. Sur la galerie du balcon trône un globe terrestre, l'imposte de la porte figure un homme sous lequel est inscrit "Mon Trimard".

Parralèlement à ces motifs géométriques simples, Léon Tremblé nous offre à voir un répertoire animalier, plutôt aquatique, avec des animaux tel que la pieuvre, la grenouille, la méduse qui ornent le portail de l'entrée. Le thème de l'eau revient fréquemment comme le montre l'installaion dans la cour donnant sur la rue et dans le jardin à l'arrière de la maison, de fontaines, jets d'eau et bassins".

Léon TREMBLE s'illustrera également dans la décoration de nombreux magasins, comme la poissonnerie rue Saint Nicolas, le fronton du Café de la Pointe à Séné et de nombreuses maisons sinagotes.

Léon TREMBLE décède à Vannes le 19/9/1988.

Les Marins de Séné sous le joug de la Monarchie aux 17e et 18e siècle

J’ai voulu explorer cette période de l’histoire maritime de Séné, car elle n’a jamais été traitée.

Le titre lui-même représente le contexte historique, c’est une période charnière qui débouchera sur la révolution française. La tutelle de l’état monarchique est de plus en plus lourde à supporter par le peuple, dont les marins de Séné.

Si la période moderne à partir du 19e siècle offre beaucoup d’archives, celles de l’ancien régime sont plus restreintes, la numérisation de celles-ci par les archives départementales du Morbihan et leur accès sur leur portail dédié, ont facilité néanmoins mes recherches.

C’est sur le site en ligne Gallica qu’on trouve l’archive la plus ancienne des inscrits maritimes de Séné, elle date de 1661. Sur l’inspiration de Colbert est créé le service des classes dans les différents ports et évêchés du royaume. Les sièges d’amirauté recensent tous les marins de leur ressort. On leur attribue un numéro de classe, afin de servir par roulement sur les vaisseaux du Roi. Jusqu’alors le recrutement des matelots sur les navires se faisait selon le système arbitraire dit de la presse, c’est-à-dire qu’un sergent accompagné d’hommes en armes venait prendre un ou plusieurs marins et les enrôlaient de force sur les navires.

Les marins de Séné feront des campagnes sur des navires livrant des combats célèbres : combat naval de la Hougue, blocus de Dantzig, combat naval de Pondichéry, etc. Certains auront pour capitaine des hommes célèbres : René Duguay-Trouin, de Coëtlogon, le chevalier de Ternay, Rochambeau etc.

Passé l’obligation de servir sur les vaisseaux du Roi, les marins de Séné vont choisir leur carrière, certains deviendront capitaines ou matelots au cabotage, navigant de Vannes à Nantes, Bordeaux, en Espagne, les ports de la Manche. Jean Le Franc fera même avec son équipage un voyage à Marseille. D’autres s’embarquent au long-court à la Compagnie des Indes de Lorient, sur les navires de commerce dont les négriers vannetais et nantais. D’autres pratiqueront la pêche sous différentes formes, ce sont eux qui subiront le plus la pression constante du contrôle des pêches exercée par l’amirauté de Vannes, les amenant parfois à la révolte, comme celle du village de Montsarrac.

Les nombreuses guerres en Europe, en Nouvelle-France, aux Antilles, aux Indes, vont faire subir aux marins de Séné de graves préjudices comme pendant la guerre de 7 ans avec l’Angleterre, certains seront emprisonnés sur les sinistres pontons anglais, de véritables sépulcres flottants.

Mais les marins de Séné ne se résignent pas, ce sont des hommes de caractère. L’amirauté de Vannes déclare même dans un de ses rapports qu’un certain Olivier le Grégam est une espèce de fou très vigoureux et craint dans son village de Montsarrac, et qu’il ne fait d’autres métiers que celui des pêches défendues. Certains matelots de Séné n’hésitent pas à faire le coup de poing sur le port de Vannes quand on touche à leur honneur.

L’ouvrage contient plus de 450 noms de famille des gens de mer de la paroisse de Séné, leur carrière de marin y est détaillée individuellement, le livre est également truffé d’anecdotes sur les difficiles relations entre l’amirauté de Vannes et les pêcheurs pirates de Séné.

En vente auprès de Luc Brulais au prix de 18 EUR livré sous 15 jours sur Séné

Tél 06 03 64 87 71

Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Adresse 43 route de Gornevez Séné 56860

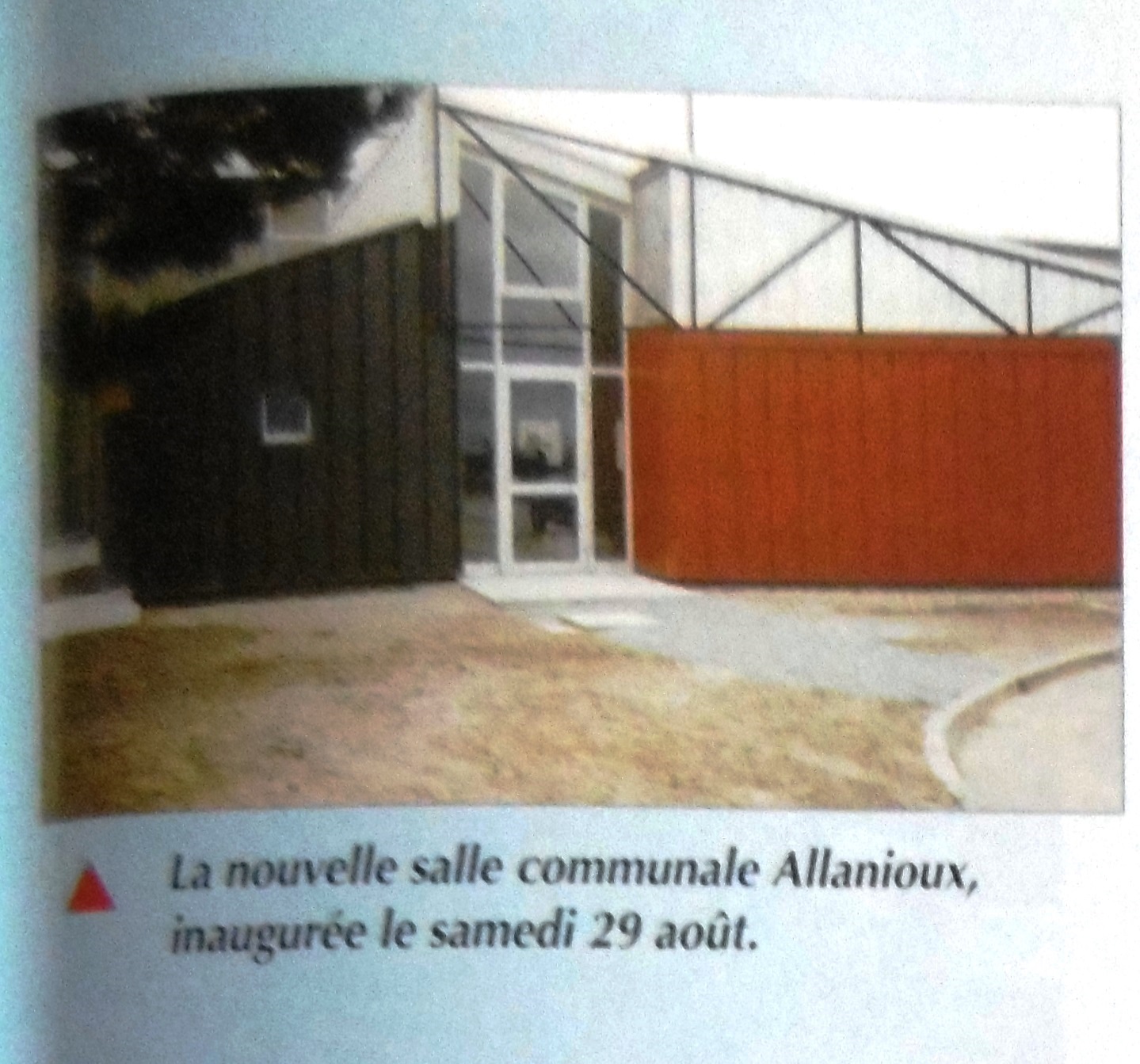

Notre commune est riche de ses associations et notamment de ses clubs sportifs. Parmi nos équipements, certaines salles portent le nom d'une personne: salle Allanioux, salle Chantal Daniel, salle Denis le Nechet, salle Claude Prunier. Tachons de dresser le portrait de ces personnes et d'éclairer les circonstances qui amnenèrent nos associations à rendre ainsi hommage à une personnalité locale.

LA SALLE ROGER ALLANIOUX

Lors de la construction de la nouvelle école de la Grenouillère au Poulfanc, l’ancien maire Albert GUYOMARD, récupère les anciens préfabriqués qui servaient de salles de classe. Il offre le premier préfabriqué au quartier de Saint-Laurent où il est toujours visible.

Le deuxième est attribué à la toute jeune association sportive US Séné. Il s’agissait alors d’un club de football. L’US Séné deviendra par la suite une association omnisport comptant jusqu'à 6 associations avant que le football reprenne son indépendance en 1999.

Le préfabriqué est démonté vers 1977 et stocké chez le déménageur Bernard Lescoublet qui n’est autre que le président de US Séné Foot. En 1979, le préfabriqué est remonté sur le plateau sportif Le Derf. L’employé municipal, la maçon Garnec donne un coup de main au montage. Le préfabriqué est aménagé par les bénévoles. Eugène Le Gallic, autre dirigeant du club, se défait du comptoir de son bar qu’il avait place de l’église et l’offre à l’association sportive.

En juillet 1981, le nouveau maire, Daniel Mallet inaugure officiellement la salle qui ne porte pas encore de nom.

A l’étroit dans ce préfabriqué, la ville de Séné décide en févreier 1998 de démolir le préfabriqué et de reconstruire à la mêm eplace une nouvelle salle. Le 29 août 1998, Marcel Carteau inaugure le nouvel équipement qui est toujours présent au complexe Le Derf.

Elle prendra le nom de Roger ALLANIOUX en 198x.

Roger ALLANIOUX [16/5/1923- 1977 ] nait u village de Cadouarn. Ses parents sont pêcheurs comme beaucoup de familles du village. Après la Libération, il effectue son service militaire et s’engage dans la marine nationale. Il devient infirmier militaire. Il est envoyé en Indochine à bord de La Marseillaise, navire hopital militaire. Il revient en métropole et il est affecté à Lorient puis à la base américaine de Rochefort sur Mer.

De retour à Séné, Roger ALLANIOUX particpe à la création du premier club de football de Séné dans les années 1965. Tout naturellement, de part sa formation d’infirmier, il s’occupe de la santé des joueurs. Il devient leur soigneur à la fois coach, kiné et masseur.

"Les premiers matchs se tenaient à Cariel", se souvient Gérard, son fils. "Il y avait une équipe de sénior et une réserve des 18-20 ans."

Vers 1975, Roger ALLANIOUX arrête le bénévolat après 10 ans passés à soigner les footballeurs sinagots. Il décède d'une logue maladie en 1977.

Les dirigeants du club propose son nom à la mairie pour la nouvelle salle .

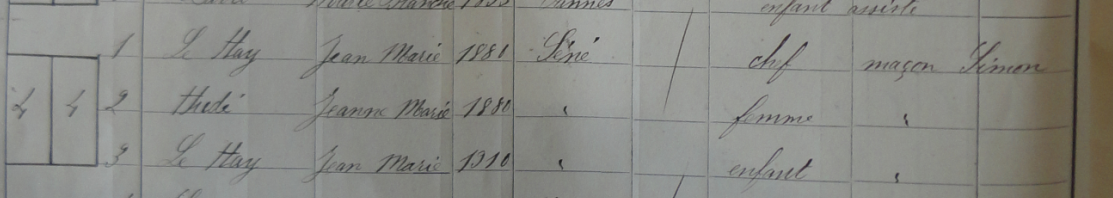

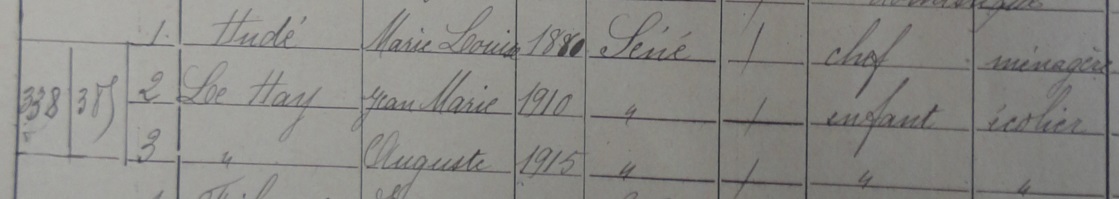

Jean Marie LE HAY nait le 10 aout 1910 à Moustérian. Sa mère Marie Louise HUDE a épousé son père l'année dernière le 6 octobre 1909 à Séné. Son père est maçon comme l'atait son grand-père. La famille apparait lors du dénombrement de 1911.

Le destin de la famille bacule lors de la Première Guerre Mondiale. Son père est mobilisé. Alors qu'il est au front, son épouse accouche en 1915 d'un enfant nommé Auguste. Blessé , il est ensuite hospitalisé et on lui détecte la tuberculose. Il quitte l'hopital militaire en mars 1917 et regagne son foyer à Séné où il décède le 9 juillet 1917. Il est inhumé à Séné le 10 juillet où sa tombe est encore visible au cimétière.

Le 29 juillet 1919, le jeune Jean Marie est "adopté par la Nation. Sa mère et ses 2 garçons son recencés en 1921. Elle ne se remariera pas.

Comme son père et son grand-père, Jean Marie sera maçon. Le 9 septembre 1934, âgé de 24 ans, il épouse Hélène Marielle Renault au Cours (56).

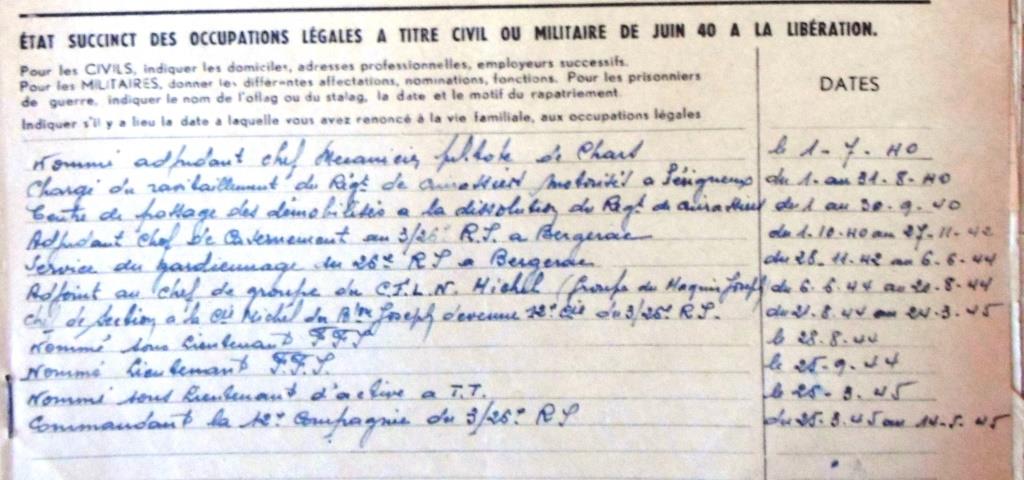

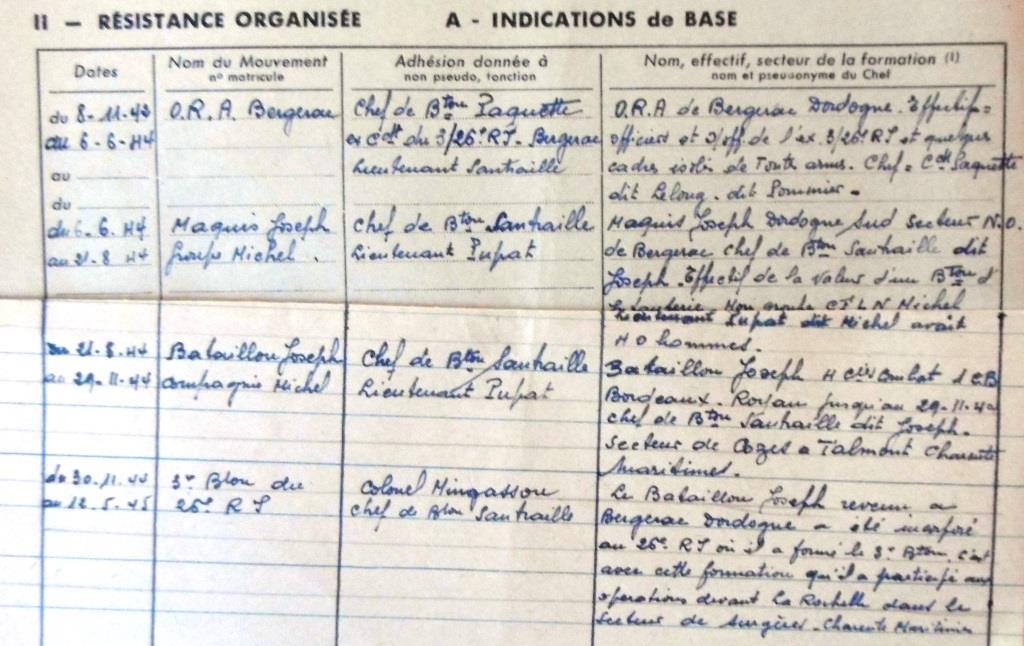

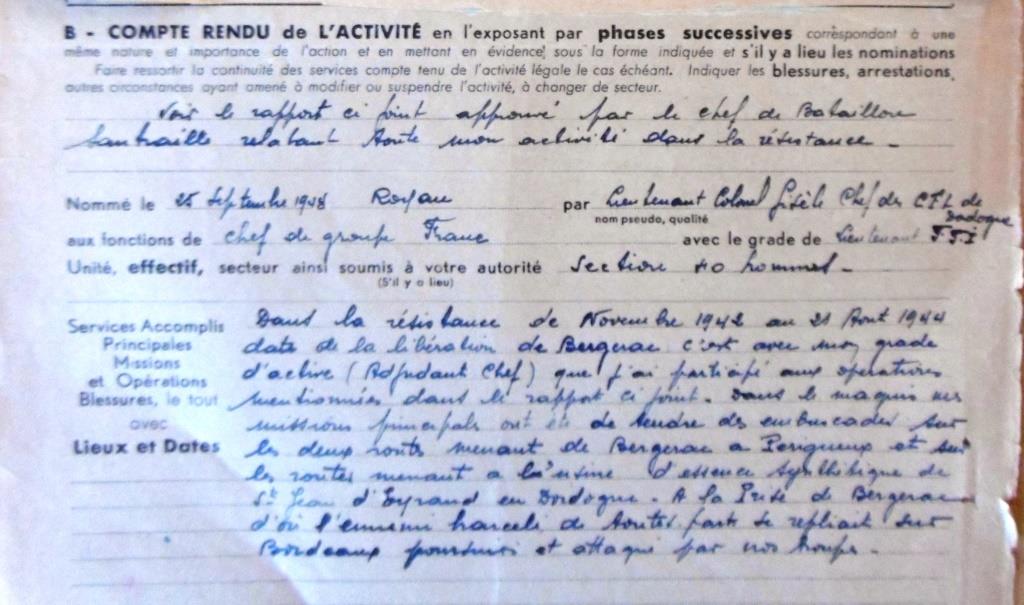

Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il est âgé de 29 ans et il est mobilisé au sein du régiment de Chars de Combat RCC de Tours. Il est affecté à la surveillance et à l'entretien des chars à Périgeux. Dès novembre 1942 il rejoint un groupe de résisitants et mène différentes actions (lire ci-dessous). A l'été 1944, il participe à la libération de Périgueux.

Plusieurs mention à son dossier : "A participé activement au camouflage d'armes de l'armée d'artmistice (armée de Vichy) , a travaillé admirablement à l'organisation de l'ORA locale [Organisation de Résitance d'l'Armée] , se trouvait à l'hôpital le 6 juin, a rejoint le maquis sans attendre la fin de sa convalescence, a fait preuve de qualités d'energie d'ordre et d'une grande expérience des hommes. Chef de tous, très dynamique, est au dessous de toute éloges".

Démobilisé, il vit un temps à Marseille en 1948. Il finit par rejoindre Séné.

Il décède à Séné le 24 septembre 1964.

Son dossier de résitant conservé aux archives de Vincennes renferme son témoignage:

"A la démobilisation de l'Armée en novembre 1940, j'ai sorti et camouflé chez des particuliers une grande quantité de matériel de couchage, d'ameublement et tout l'outillage des ateliers.

Ce matériel a été en partie distribué aux services de la place Bergerac, la garde mobile et l'intendance a emporté tous les draps. Le reste du matériel (800 couvertures et 60 matelas) ont été camouflés chez M. Hertzog, notaire rue du Pont Saint-Jean à Bergerac. J'ai fait remettre une centaine de ces couvertures à un groupe du maquis (M. Belin ébéniste à Bergerac) et le reste du groupe Joseph.

Entré à la résistance au groupe militaire du Commandant Paquette ex-chef du bataillon du 3/26 RT en novembre 1942.

J'étais particulièrement chargé de l'entretien et du camouflage du matériel d'armement et des munitions qui se trouvaient en dépôt dans le bois de M. Durteu près de Pombonne.

Quelques temps avant le débarquement, j'ai effectué sur l'ordre du Comandant Paquette, le transport de dépôts d'armes chez M. Imbert Henri à Buade, commune de Ginestet où avec l'aide des camarades Guyon, Chauvin, Begin et Lenne nous avons procédé à leur remise en état.

Le dépôt comprenait alors 20 mitrailleuses Hochkies, 9 mitrailleuses allemandes, 24 mitraillettes anglaises, 60 lances grenades de 50 et une quarantaine de révolvers.

Avec la capitaine François 1er (Feyri) et la camionnette de M. Gardcette, nous avons fait l'échange des boites de chargeurs de F.M.24 détenus au dépôt Garcette à Bergerac par le groupe civil de M. Bergerte actuellement sous-préfet à Bergerac.

Croyant les opérations de débarquement des Anglais imminentes, j'ai procédé toujours sur l'ordre du Commandant Paquette à la distribution des révolvers à tous les membres du groupe connaissant bien la mitraillette anglaise, j'avais prélevé sur le dépôt du groupe un engin que je transportais à tour de rôle chez les camarades et l'instruction terminées, je l'ai remise au groupe. A.L. (M. Wyrth) avec lequel j'étais en liaison.

Egalement chargé des transports, j'ai été mis en relation avec mon collègue du groupe civil M. Berthomeu, peintre à Bergerac pour coordonner le travail des deux groupes.

J'étais également en liaison directe avec l'Adjudant-Chef Courdesse dit Bernard chargé du service camouflage de Matériel(CDM).

J'ai participé aussi à l'instruction du groupe de résistance de Peymylou (Père Brunet et M. Chambon).

Avec le Chef de Bataillon Santraylle, j'ai participé à des déplacement de nuit sur les terrains de parachutage.

Etant en relation avec MM Belin et Fournier, j'ai participé au camouflage des réfractaires au STO en les dirigeant vers les maquis.

En services au gardiennage du 3/26°RT à Bergerac, je servais de relais entre le Commandant et les camarades sous-officiers du groupe, de ce fait j'ai effectué de nombreuses missions de liaison parfois éloignées surtout lorsqu'il fallait aller chez le Colonel Paquette au delà de Montpont en Dordogne occupée Menesplet.

Les Boches ayant réquisitionné le garage Sygala à Bergerac, j'ai sorti et camouflé chez moi une moto CDM. Le Service CDM m'avait bien promis les papiers qui attesteraient que cette moto m'appartenait en propre, mais ils ne m'ont jamais été remis et ma famille n'a pas été à l'aise lorsque les Boches ont occupé ma maison quelques jours après le 6 juin 1944.

Le garage ne devait sans doute pas les intéresser car ils n'y ont pas mis les pieds.

Entré à l'hôpital militaire et opéré d'une fistule à l'anus le 3 juin, je suis néanmoins sorti clandestinement de ct établissement 4 jours après et fait de la moto pour aller livrer un dépôt de 6400 litres d'essence aux forces de la résistance. Ce dépôt était dans la propriété de M. Durieu à Saint-Sauveur.

Dès ma guérison, je suis entré au maquis à Saint Julien de Crempse avec le commandant Santrailles. Le Colonel Adeline, par l'intermédiaire de l'Adjudant-Chef GYOT, m'avait fait savoir au 6 juin qu'il me considérait comme faisant partie des troupes de la résistance mais qu'il m'interdisait de sortir de l'hôpital avant ma complète guérison.

Affecté au groupe Michel comme adjoint au chef de groupe, j'ai participé aux opérations du secteur Nord-Ouest de Bergerac, à la prise de Bergerac et aux opérations devant Rpyan jusqu'au 1er décembre 1944.

A la formation du 26°RI à Bergerac, le 1er décembre 1944, le groupe Michel qui était devenu Compagnie Michel du Bataillon Joseph a été transformé en 12Cie.

Le 22 janvier, le bataillon quittait Bergerac pour participer aux opérations devant La Rochelle ou nous nous trouvons toujours.

ASP 53223, le 24 février 1945

Le Lieutenant LE HAY (FFI°

Signé LE HAY.

Le lieutenant Pupat, comandant la 12° compagnie du 26°RI, certifie exacte les déclarations du Lieutenant Le Hay en ce qui concerne son activité au maquis depuis son entrée au Groupe Michel. Ayant le Lieutenant Le Hay comme adjoint, depuis cette date et sans interruption, c'est à dire depuis plus de 7 mois, je ne peux que m'en féliciter;

Excellent chef de section et sachant commander, possédant les connaissances militaires nécessaires pour commandes une compagnie et l'ayant fait à maintes reprises, je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas encore été homologué car il a effectivement exercé ces commandements;

Signé Pupat.

A