Séné 14-18 Marine

- LE PORT, sous marinier sur le Thermidor

- NOBLANC, coulé par collision

- LE ROY marin torpillé par deux fois

- LE FLOCH disparu avec le Suffren

- JACOB disparu sur la route de l'étain.

- DANET et ROLLAND marins "charbonniers" torpillés en mer

- DORIOL, GUYOMAR disparus lors du blocus de l'Otrante

- LE DERF, LE FRANC, PIERRE, disparus avec le Gambetta

- LE DORIOL, DARON, LE PORT : la guerre de la poudre

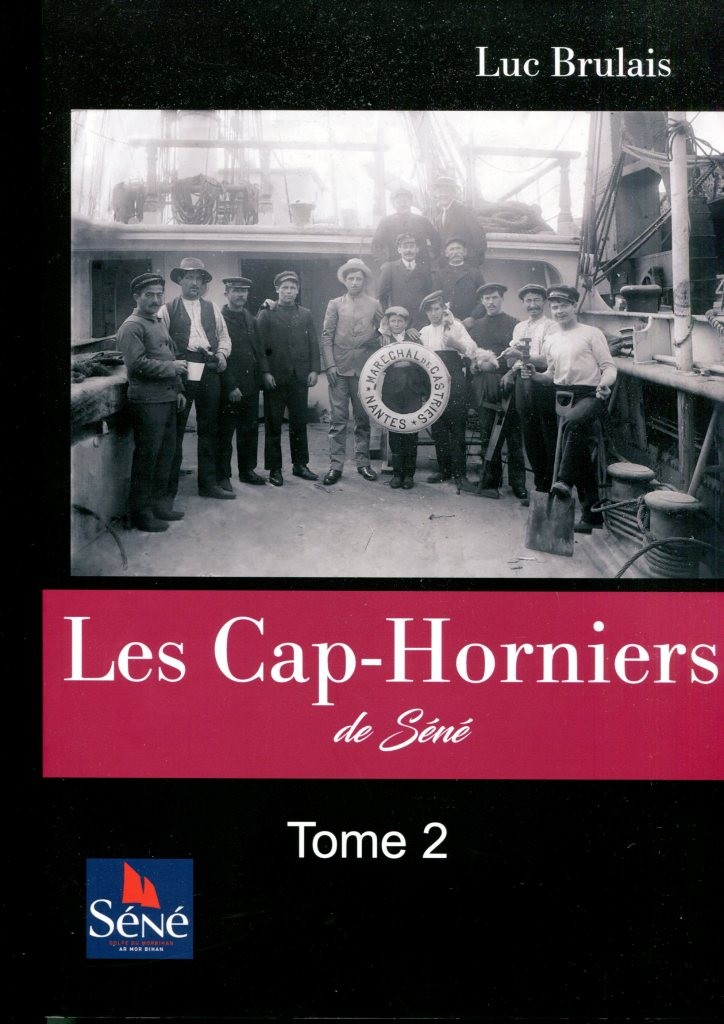

Dans son livre intitulé les Cap-Horniers de Séné, L. Brulais a recensé les voyages des marins sinagots au delà du Cap Horn entre les océans Atlantique et Pacifique. Il s'est appuyé sur le site du Service Historique de la Défense SHD, Mémoires des Hommes, où les fiches des Inscrits Maritimes du Sud-Morbihan ont été numérisées et sur les travaux de l'association des Cap-Horniers. Celle-ci a recensé les marins français qui ont entrepris un long voyage depuis l'Europe jusqu'aux Amériques en passant par le célèbre Cap Horn et le Passage de Drake. Cette route maritime périlleuse a vu un grand nombre de navires en difficulté et de nombreux marins périr lors d'un naufrage ou d'une mauvaise mer. Avec l'inauguration du Canal de Panama en 1914, le traffic des cap-horniers sera consédérablement réduit.

Il saluer ce travail collaboratif qui pu ainsi mettre à jour le destin dramatique du marin sinagot Emmanuel MORIO.

Emmanuel MORIO nait au village de Montsarrac le 14/5/1874 au sein d'une famille de marins, comme ce village sinagot en compte beaucoup. Son père Vincent Marie {1840-1900] est marin et sa mère, Marie Anne LOISEAU [1840-1929] est ménagère puis pêcheuse après le décès de son mari..Son oncle Sylvestre MORIO était également marin. Il fit d'un voyage vers Tahiti en 1870 d'où il ne revient pas.

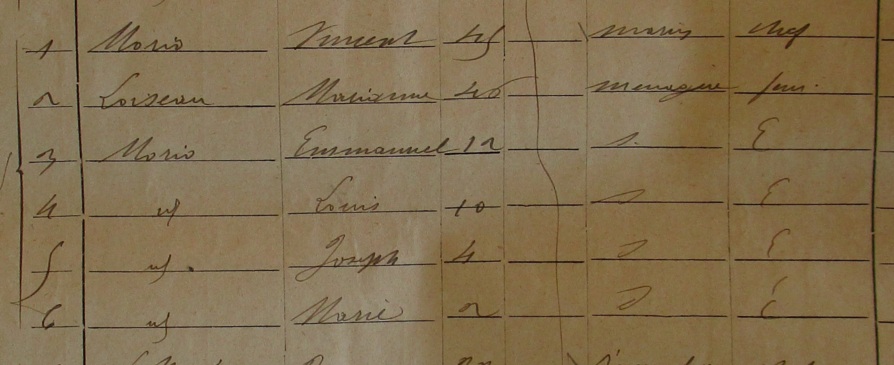

On retrouve la famille pointée lors du dénombrement de 1886. Son frère aîné, François [1868-1937], âgé de 20 ans, accomplit sa doute son service national et ne réside pas au foyer. Le petit fils de François, Alphonse Le Derf sera maire de Séné. La famille a été endeuillée par le décès en bas âge de 4 enfants : Jean Marie [1870-1882], François [1871-1882], Jean Louis [1872] et Vincent [1879-1881]. La famille de marins compte donc 5 enfants, François, Emmanuel, Louis [1876-1941], Joseph [1881-1956] et Marie Vincente [1884-1960]

Au dénombrement de 1901, Mme Morio a perdu son mari. François et Louis ont quitté le foyer familial.

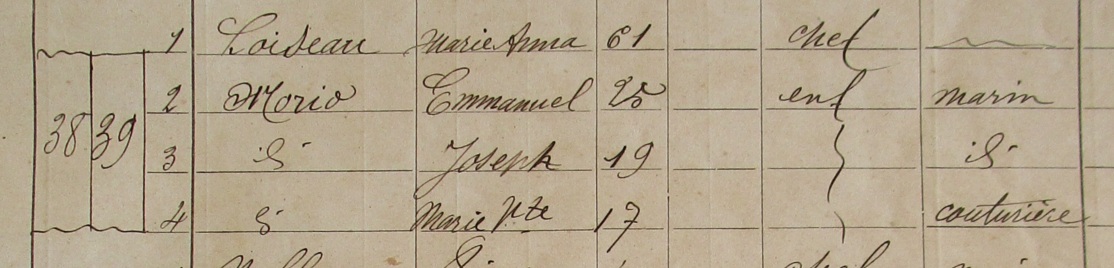

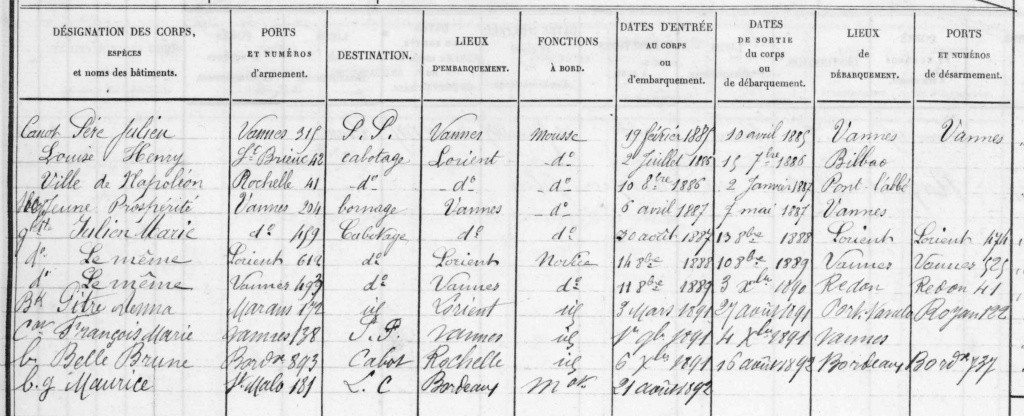

Emmanuel MORIO embrasse le métier de marin comme mousse à l'âge de 11 ans le 19 février 1885. Il navigue sur des canots inscrits dans les quartiers de Vannes et Lorient. Il est novice à l'âge de 14 ans , le 14 octobre 1888 et continue à naviguer pour des patrons inscrits en Morbihan. Il devient matelot le 21 août 1892, il est âgé de 16 ans. Il navigue alors pour des navires rattachés aux ports de La Rochelle et Bordeaux.

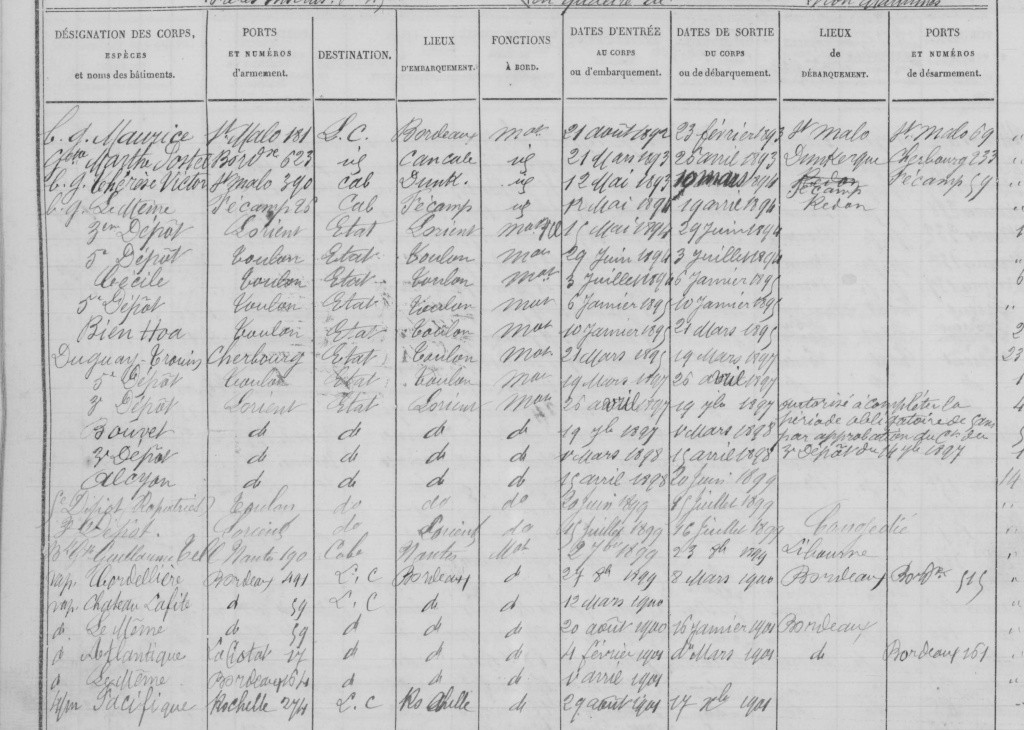

Le matelot MORIO navigue pour des patrons de Bordeaux, Cancale, Dunkerque, Fécamp. Il rejoint le dépôt de Lorient pour son service militaire et il est rapidement affecté à Toulon. Il sera en mission à bord du Cécile, du Bien Hoa, du Duguay-Trouin du Bouvet et de l'Alcyon où semble-t-il, il tombe malade. Il est "congédié" en juillet 1899.

De retour en Bretagne, il sert sur des navires armées à Nantes, Bordeaux, La Ciotat.

Le 29 août 1901, il embarque à la Rochelle sur le quatre-mâts le Pacifique III. Il se rend en Angleterre charger du charbon pour l'amener au port de Pisagua au Chili, port actif dans l'exportation de salpêtre.

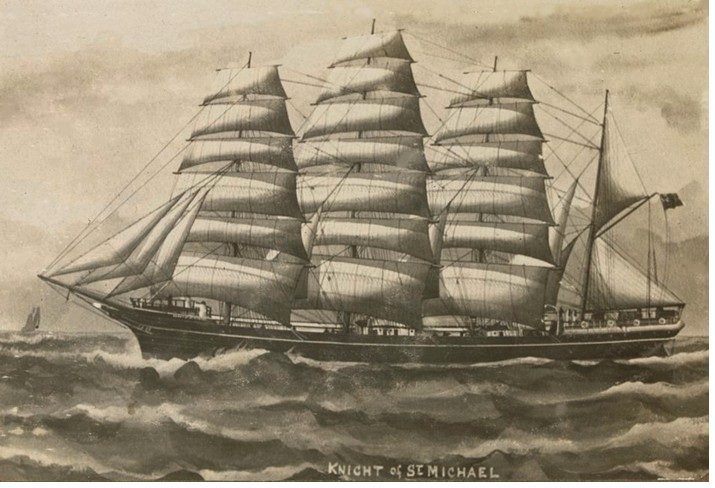

Pacifique III, est un quatre-mâts barque en acier de 3450 tpl construit en 1883 au chantier Thomson de Glasgow sous le nom de KNIGHT OF SAINT-MICHAEL. Il est racheté en 1897 par la maison Bordes et rebaptisé PACIFIQUE.

Premiers voyages sur l’Inde (Calcutta); puis des voyages de nitrate-charbon sur le Chili et de blé sur la Californie. A noter une traversée Chili – La Pallice effectuée en 76 jours. En 1902, allant de Newcastle/Tyne à Valparaiso, il essuie un terrible ouragan au cap Horn et doit entrer en relâche à Montevideo avec le pont rasé, les embarcations broyées et de graves avaries de mâture.

Son capitaine, le CLC Charles Leyat, né le 08/07/1867 à Fellinger (Haute Savoie) inscrit au Havre, a été enlevé avec 6 hommes par une lame qui a balayé le pont, défoncé la dunette et tout emporté sur son passage.

Pendant la Grande Guerre, PACIFIQUE 3 ne fut pas armé. En 1916, il fut vendu à l’armement Gaillard, de Bayonne.

Il disparut corps et biens au cours d’une traversée Penarth – Port Arthur. Il avait été rencontré pour la dernière fois le 21 Octobre 1916. Sources :

"Mémoire de Marins de l'Armement Bordes" de Brigitte et Yvonnick Le Coat

" Les derniers Cap-Horniers français" de Louis Lacroix

"Hommes et navires au Cap Horn" de Jean Randier

Le dernier voyage de Morio : La Rochelle -- North-Shields -- Newcastle puis vers Pisagua via le Cap Horn.

Emmanuel MORIO à 27 ans losqu'il rejoint, le 31 août 1901 la Pacifique III qui appareille pour North-Shields en Angleterre avec 35 hommes d'équipage. Il fait escale à Newcastle du 13 septembre au 9 octobre où la commandant Charles LEYAT monte à bord. Le commandant en second Edouard GASCON quant à lui est débarqué de gré à gré le 7 octobre. Le Pacifique quitte alors Newcastle et prend la direction de l'Atlantique Sud.

Début décembre 1901, c'est l'été dans l'hémisphère sud, le Pacifique contourne les Islas del Estado et le cap San Juan avant d'emprunter le Passage Drake pour franchir le Cap Horn.

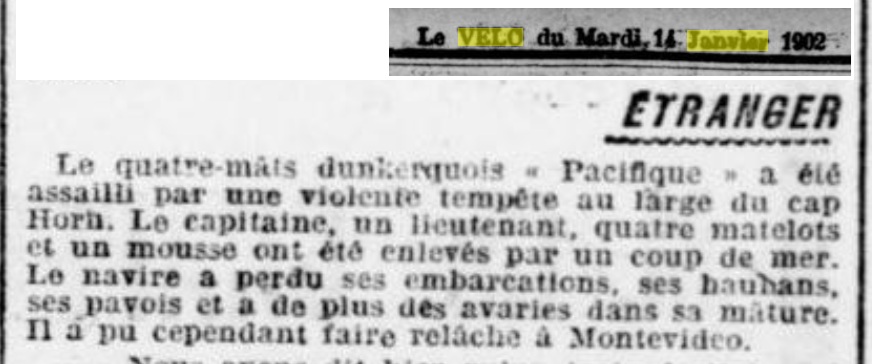

Ce rare article de presse en France rapporte les circonstance du drame: "Le quatre-mâts dunkerqouis "Pacifique" a été assailli par une violente tempête au large du Cap Horn. Le capitaine, le lieutenant, quatre matelots et un mousse ont été enlevés par un coup de mer. Le navire a perdu ses embarcations, ses haubans, ses pavois et a de plus des avaries dans sa mature. Il a pu cependant faire relâche à Montevideo." Nous sommes le 10 janvier 1902.

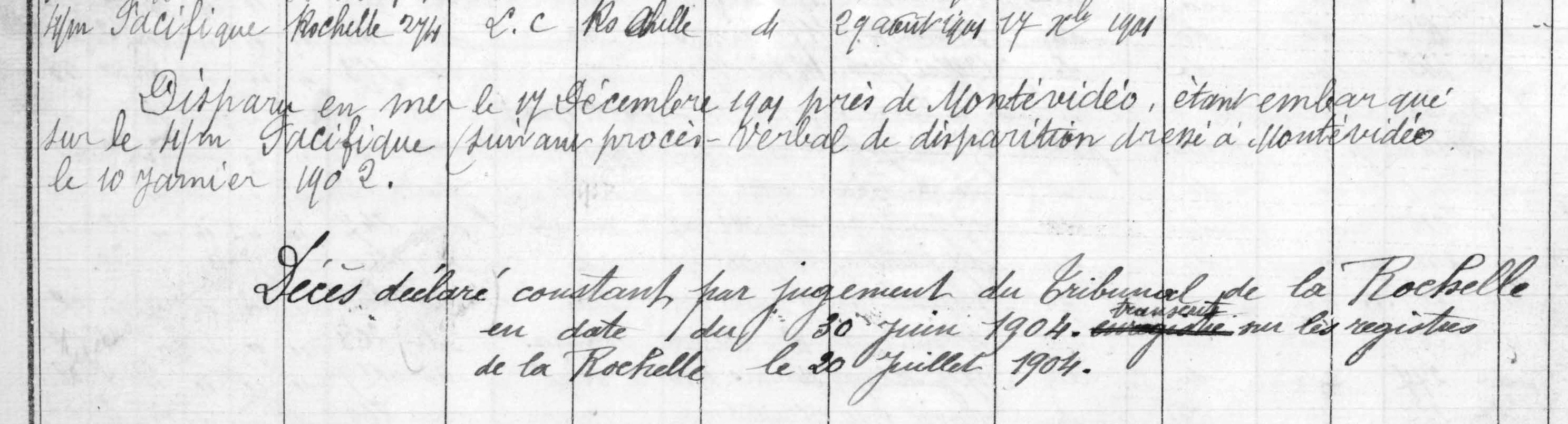

La fiche d'inscrit maritime mentionne la disparition du marin sinagot le 17 décembre 1901, entériné par un jugement du du tribunal de La Rochelle.

La fiche d'inscrit maritime mentionne la disparition du marin sinagot le 17 décembre 1901, entériné par un jugement du du tribunal de La Rochelle.

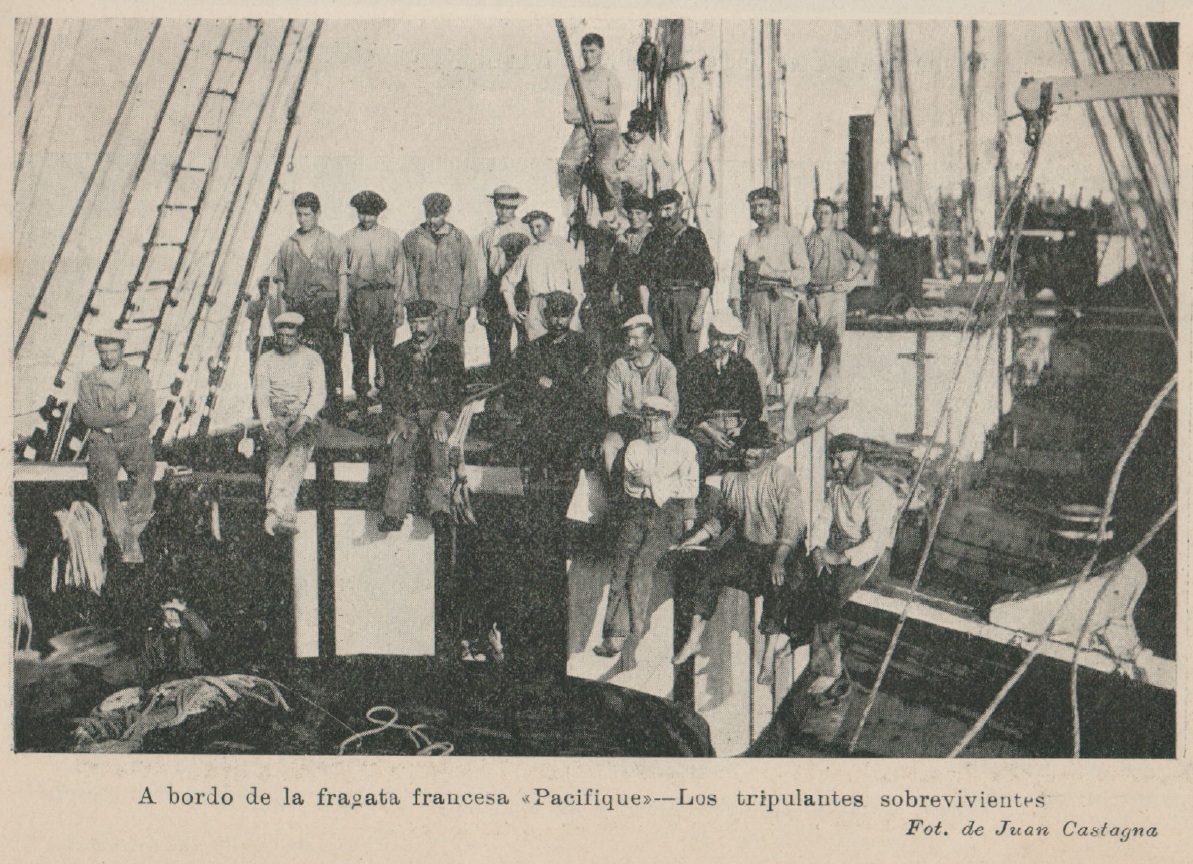

A Montevideo, la presse locale s'empare de la nouvelle. Le périodique La Alborada mandate un journaliste pour recueillir des témoignages. (voir en pièce jointe l'article complet en espagnol).L'article est publié le 19 janvier 1902.

Une tempête au Cap Horn - La frégate Pacifique

La presse quotidienne a déjà donné la nouvelle de l'arrivée à notre port de la frégate française Pacifique, qui durant sa traversée entre l'Angleterre et le Chili a subi une des plus furieuses tempêtes au passage du terrible Cap Horn.

La Pacifique naviguait sans nouvelle depuis son départ de Tyne jusqu'à arriver au lieu où s'est déroulé le terrible drame que nos lecteurs connaissent déjà. Les vagues énormes et accablantes balayèrent le pont de la frégate, lui causant des dommages dans la coque. Au plus fort de la tempête, quand l'équipage se trouvait exténué de fatigue luttant contre la bravoure de la mer, une vague passa sur le pont et emporta pour toujours son capitaine, Charles LEYAT, né à Fillinges (74) [8/7/1874-17/12/1901] et six de ses subordonnées. Le 1er commandant, M. Gascon, [erreur de personne, il s'agit de François ROPERS] dont le portrait (*) avec sa famille accompagne ses notes graphiques, accomplissait à ce moment-là son devoir de chef directeur des manœuvres.

Les noms de ses compagnons malheureux sont : Ropers (officier, pour lequel nous publions aussi une photographie au milieu de ses camarades) Lenclos, Grégoire, Morio, Senize et Béré.

Identité des marins disparus :

ROPERS François, 2e lieutenant, [6/8/1880 Cavan 22 - 17/12/1901], 21 ans

MORIO Emmanuel, Matelot, [14/5/1874 Séné - 17/12/1901], 27 ans

LENCLOS Antoine, Matelot [15/7/1850 St-Pierre lès Calais - 17/12/1901], 51 ans

SENÈZE Albert, Matelot léger, [12/7/1885 Meschars 17 - 17/12/1901], 16 ans

GRÉGOIRE Joseph, Matelot léger, [21/8/1883 Bordeaux - 17/12/1901], 18 ans

BRÉ Toussaint, Mousse, [26/4/1886, Ploubazlanec - 17/12/1901], 15 ans.

Le commandant en second (François LE GOFF), après avoir demandé conseils auprès des autres officiers, décida de poursuivre vers Montevideo, où il arriva avec la frégate samedi dernier. Depuis lors, la frégate subit les réparations nécessaires.

Notre directeur, qui a interviewé les survivants de l'horrible catastrophe, pu recueillir de leurs lèvres que ce n'est que grâce aux conditions excellentes du navire qu'ils ont pu être sauvés du naufrage. La Pacifique, qui était une splendide frégate, comme on pourra voir sur la photographie (*) pris pour l'occasion par La Alborada, est un sister-ship du voilier France qui disparut dans l'océan il n'y a pas très longtemps.

La Pacifique demeurera dans la rade extérieure de notre port jusqu'à qu'elle recoive des ordres de son armateur et des consignataires. Une photographie (*) illuste également cette breve information, prise au Havre, dans laquelle figure l'actuel commandant de la Pacifique, monsieur Leyat,avec un goupe d'amis. Le sieur Leyat es celui qui se trouve à gauche appyé sur une canne.

*photographies sans doute retrouvés dans les effets personnels des marins disparus

Mais c'est bel et bien le premier article paru le 14 janvier dans le quotidien Le Siglo, qui donne le récit le plus poignant de la tempête qu'à subie le Pacifique entre les caps de San Juan et Horn.

Le journal El Siglo, se rend également sur place et interviewe le capitaine en second, Mathurin. Il y a bien un marin, Mathurin BELLOEI, mais il n'est que matelot. Le capitaine en second est François LE GOFF.

.

.

A bord du Pacifique

Afin de développer au mieux les brèves informations données à nos lecteurs concernant l'arrivée de la frégate française Pacifique dans nos eaux, nous avons interviewé M. Mathurin, le second capitaine qui a piloté le navire à son arrivée, qui nous a livré le récit suivant :

Nous avons quitté l'Angleterre le 10 novembre, à destination du Chili, avec une cargaison de charbon à transporter jusqu'à Pisagua. Pisagua a cet époque est une ville portuaire qui vit dse l'extraction du salpêtre.

Jusqu'à l'entrée dans le Rio de la Plata, rien de notable ; mais à ce moment-là, nous avons rencontré du mauvais temps, qui, heureusement, n'a causé aucun dommage. Nous avons dépassé et aperçu le cap San Juan, que nous avons franchi avec succès, ainsi que le cap Horn, avec des vents favorables et une vitesse horaire de 10 nœuds.

À partir de ce moment, le mauvais temps est devenu presque la norme. Nous avons subi de fortes tempêtes et le navire était constamment recouvert par les vagues, rendant impossible toute manœuvre sur les ponts, ce que nous avons finalement réussi à faire grâce aux petits ponts dont disposent tous les grands navires.

Le 17 décembre, au soir, en vue du cap Horn, nous naviguions sans autre voile que les perroquets et les grands-voiles bordés, un vent frais et favorable. À 18 heures, il pleuvait brièvement. Le baromètre baissa et le capitaine donna l'ordre de charger presque toutes les voiles, ce qui fut fait immédiatement. Très vite, la tâche fut achevée, à l'exception des trois huniers inférieurs et de l'artimon.

Puis, en un instant, une formidable rafale de vent s'abattit sur nous. La mer, jusque-là calme, devint par moments furieuse, et, à perte de vue, on ne distinguait que l'écume des éléments agités. Les voiles, malgré leur charge, commencèrent à se déchirer et nous les perdîmes presque toutes.

Nous avions auparavant placé quatre hommes à la barre, et les officiers étaient tous à leurs postes de manœuvre. Il fallut s'abriter près des mâts pour éviter les vagues qui déferlaient sur le navire et balayaient le pont. Ce fut une lutte acharnée et terriblement sombre, car le moindre évanouissement signifiait la mort de tous.

Le vent forcit, nous emportant vers l'arrière, et ainsi, poussés rapidement, nous fendîmes la brume jusqu'à 22 heures.

Une vague arracha alors les rayons de la roue, et avec ses fragments, deux hommes disparurent dans l'insondable ressac. Un troisième tomba mortellement blessé au pied du grand mât, où il mourut, et un quatrième, enfin, resta coincé entre les quelques rayons restants du gouvernail, qui lui transpercèrent la poitrine.

Le gouvernail fut abandonné et le navire vira face au vent. Le commandant et le sous-lieutenant se précipitèrent alors vers lui. Une vague rapide, saisissant le navire par l'avant, emporta le capitaine [Charles LEYAT] et projeta le sous-lieutenant [François ROPERS] sur l'épave, où il put se mettre à l'abri avec beaucoup de difficulté.

La tragédie n'était pas encore terminée. Une troisième vague, saisissant la frégate le long du côté, emporta avec une force irrésistible tout sur son passage : hommes, bateaux, etc.

Le navire disparut dans la mer tumultueuse et déchaînée, comme si les vagues allaient l'engloutir à jamais. Heureusement, cela ne dura que quelques secondes.

L'une des embarcations, libérée de ses amarres, s'éleva de trois mètres au-dessus du pont et emporta avec elle dans sa chute un homme abrité à l'intérieur. Toute manœuvre devint impossible, et pourtant, dans ces instants d'angoisse, chacun redoubla d'efforts, car l'espoir infini ne nous abandonnait pas. Les officiers à l'arrière attendaient que la fureur des vagues s'apaise, le gouvernail solidement fixé pour ne pas être emporté par la mer. Ainsi se passa la nuit.

De temps à autre, un officier montait sur le pont, emporté par les vagues. La chambre remplie d'eau fut vidée par les officiers et les marins restés à bord, mais ce travail s'avéra inutile, car elle se remplit rapidement. Un marin, abrité dans le nid-de-pie, ne pouvait communiquer avec le pont, ayant miraculeusement échappé à la mort. Il se trouvait sur la passerelle de manœuvre lorsque la deuxième vague le fracassa, tombant sur le pont avec un poids de 200 kilos sur lui. Il roula là pendant un certain temps. Lorsqu'il put se libérer, il grimpa sur un mât et, de là, au nid-de-pie, où il resta jusqu'à la fin.

Un autre jeune marin fut emporté par la deuxième vague par-dessus le mât d'artimon, à quatre mètres au-dessus du pont. Il quitta le mât d'artimon, mais la mer le ramena à bord. Le temps se calma bientôt et, dès que possible, la barre fut remplacée et le navire mis au repos.

Le 18 à 4 heures du matin, nous pûmes communiquer avec les différentes parties du navire, et c'est alors que nous réalisâmes les terribles pertes que nous avions subies.

Le capitaine et six hommes manquaient à l'appel ; mais le désastre ne s'arrêta pas là : nous avions également une dizaine de blessés, incapables de fournir le moindre service.

Puis, avec le reste de l'équipage, nous avons déployé autant de voiles que possible et, à 11 heures, après avoir rassemblé les bagages, je décidai de faire route vers Montevideo, où j'arrivai par mauvais temps, mais sans inconvénient majeur (le 10 janvier 1902).

Luc Brulais, historien amateur de Séné a écrit de nombreux ouvrages exclusivement consacrés à l’histoire de Séné, vient de publier deux nouveaux ouvrages. Le premier, Marins de Séné, tome 1, fait 457 pages. Il sera vendu uniquement sur commande.

"J’ai choisi de présenter ce premier tome sous la forme d’un dictionnaire avec tous les patronymes classés par ordre alphabétique,

explique Luc Brulais. Certaines familles sinagotes ont donné plus de vingt, voire cinquante hommes à la pêche sinagote. Il y a quelques femmes aussi. J’ai travaillé à partir des fiches matricules de la Marine qui sont maintenant numérisées et accessibles sur internet. J’ai récolté des photos, des témoignages. On peut trouver tous les embarquements des marins. Mais la tradition orale reste très importante pour donner de la saveur à mes livres.

Le second tome, Les Cap-Horniers, rappelle cette page d’histoire des marins de Séné au long cours. Je me suis aperçu que beaucoup de Sinagots avaient navigué sur de grands voiliers qui ont passé le Cap Horn. Sur ces 101 Cap-Horniers sinagots, neuf ne sont jamais revenus et cinq autres se sont noyés par la suite.

On peut acquérir ce second tome par l’intermédiaire de l’association les Amis de Port-Anna, au prix de 20 €. On peut l’obtenir Aux joyeux Sinagots, à Cadouarn, et à la galerie Stal Arzou, au Poulfanc.

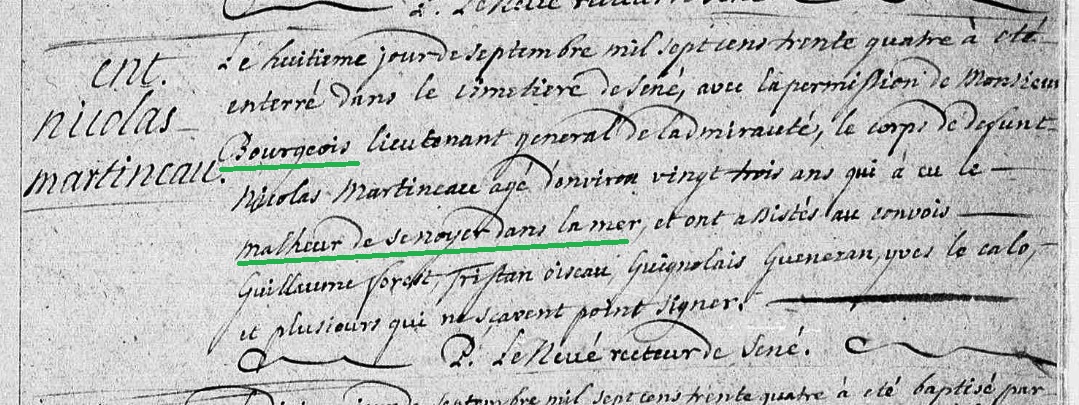

Les documents attestant la mort en mer d'un habitant de Séné avant la Révolution sont rares. Tout au long de son magistère, le recteur Pierre Le Névé s'est révélé un excellent officier d'état civil, ne manquant pas d'inscrire dans ces registres les noms de tous ses ouailles disparues Il ajoute parfois des précisions permettant à l'historien amateur de mettre à jour un Sinagot péri en mer.

Tel est le cas de Nicolas MARTINEAU [ca 1711-8/9/1734] "qui a eu le malheur de se noyer dans la mer" le 8 septembre 1734 à l'âge de 23 ans. Le recteur précise que l'inhumation fut réalisée "avec la permission de Monsieur Bourgeois, [qui réside à Limur] lieutenant général de l'Amirauté".

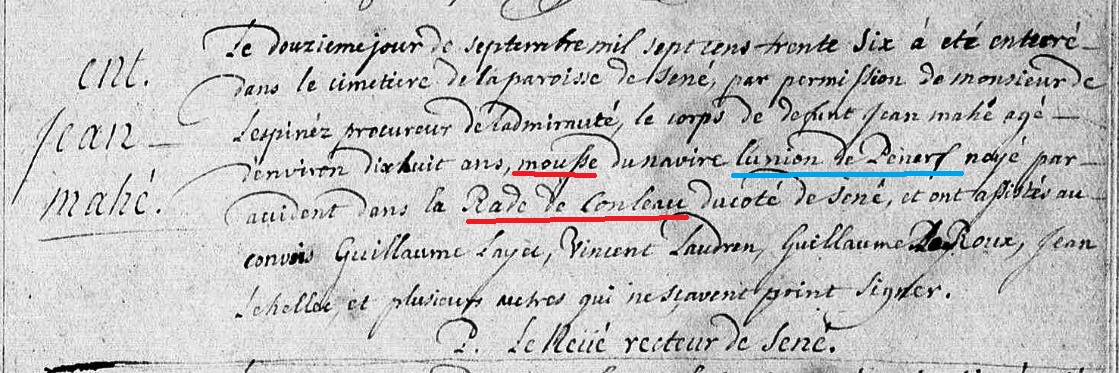

Le 11 septembre 1736, Jean MAHE [ca 1718-11/9/1736], âgé de 18 ans, mousse sur L'Union de Pénerf, se noie dans la rade de Conleau. Le recteur procède à l'inhumation après l'avis du Procureur de l'Amirauté, Pierre de l'Espinay.

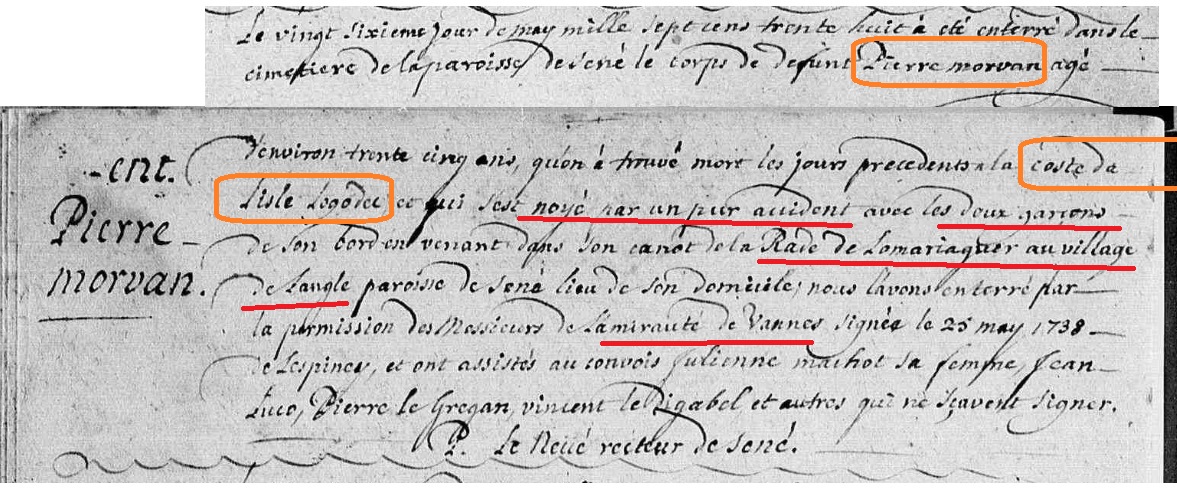

Avec l'accord de l'Amirauté, le recteur procède à l'inhumation de Pierre MORVAN [1703-26/5/1738] dont le corps a été "trouvé à la coste de l'Isle Logodec et qui s'est noyé par un pur accident avec les deux garçons de son bord en venant dans son canot de la rade de Locmariaquer au village de Langle, lieu de son domicile". Le fils d'un charpentier de marine de Séné était effectivement marié à Julienne Machot et père de 4 filles.

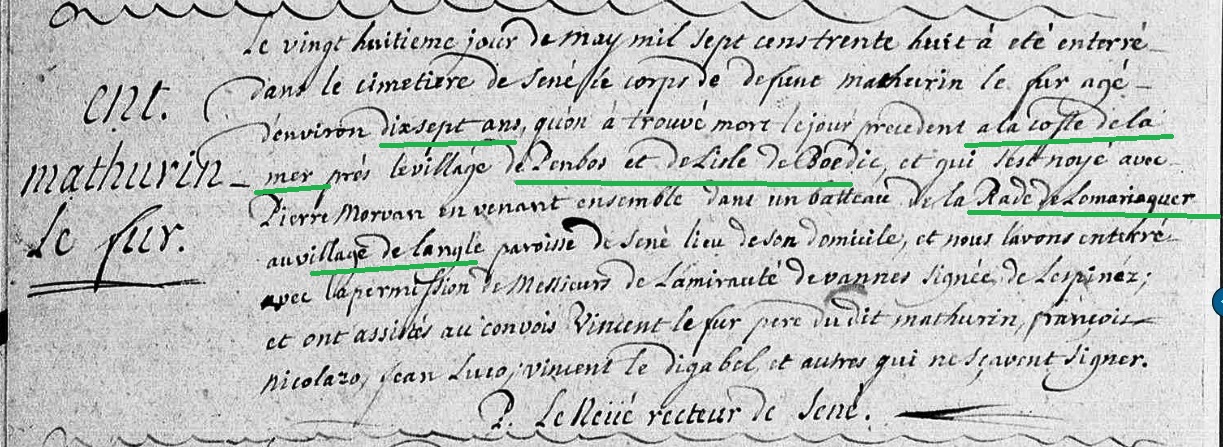

On retrouvera Mathurin LE FUR [ca 1721-26/5/1738] l'un des deux gars qui accompagnait Pierre Morvan "mort le jour précédent à la coste de la mer près le village de Penbos et l'Lisle de Boëdic. Comme son patron, il était originaire du village de Langle.

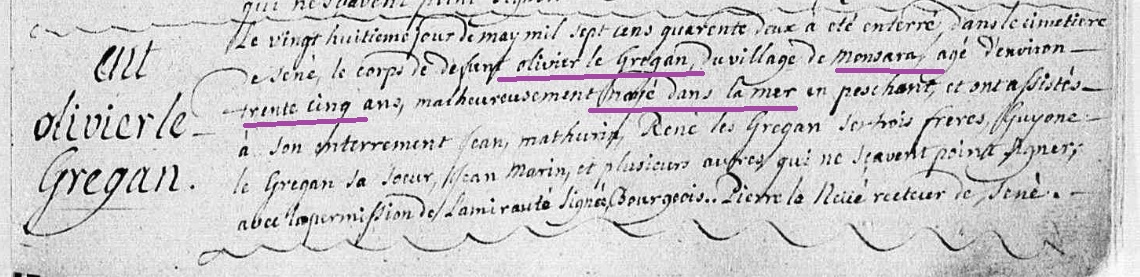

En ce mois de mai 1742, on procède à l'inhumatiopn du "corps de défunt Olivier Le Grégam [ca 1707-28/5/1742], du village de Monsara, âgé d'environ trente cinq ans, malheureusement noyé dans la mer en peschant .

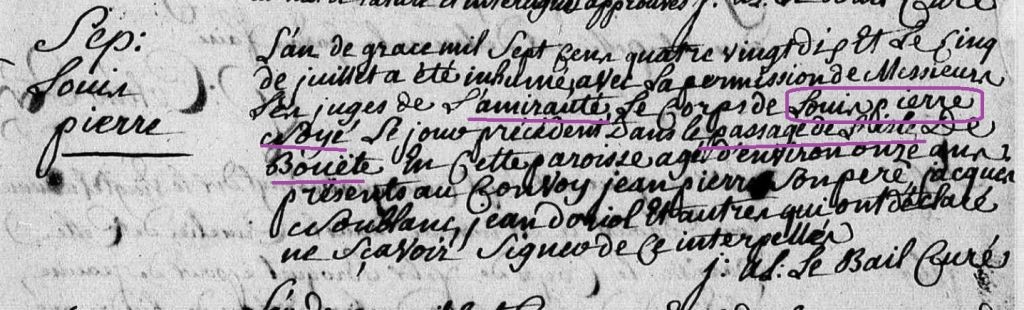

En cemois d'été de 1790, le jeune Louis PIERRE [6/1/1780-5/7/1790], fils d'un pêcheur de Langle, calfat, charpentier et patron de chaloupe, s'aventure dans le passage entre la cote de Séné et l'Isle de Bouëte; où l'on suppose qu'il s'envasa et péri à la marée montante.

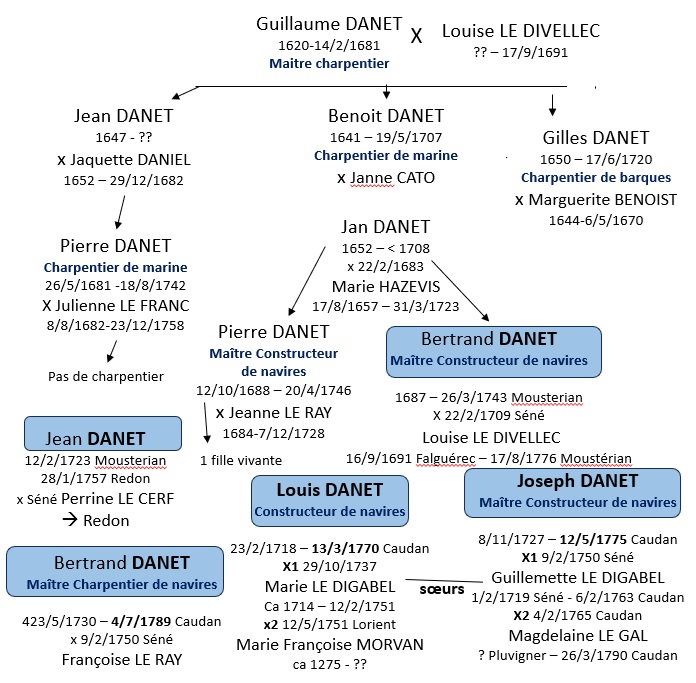

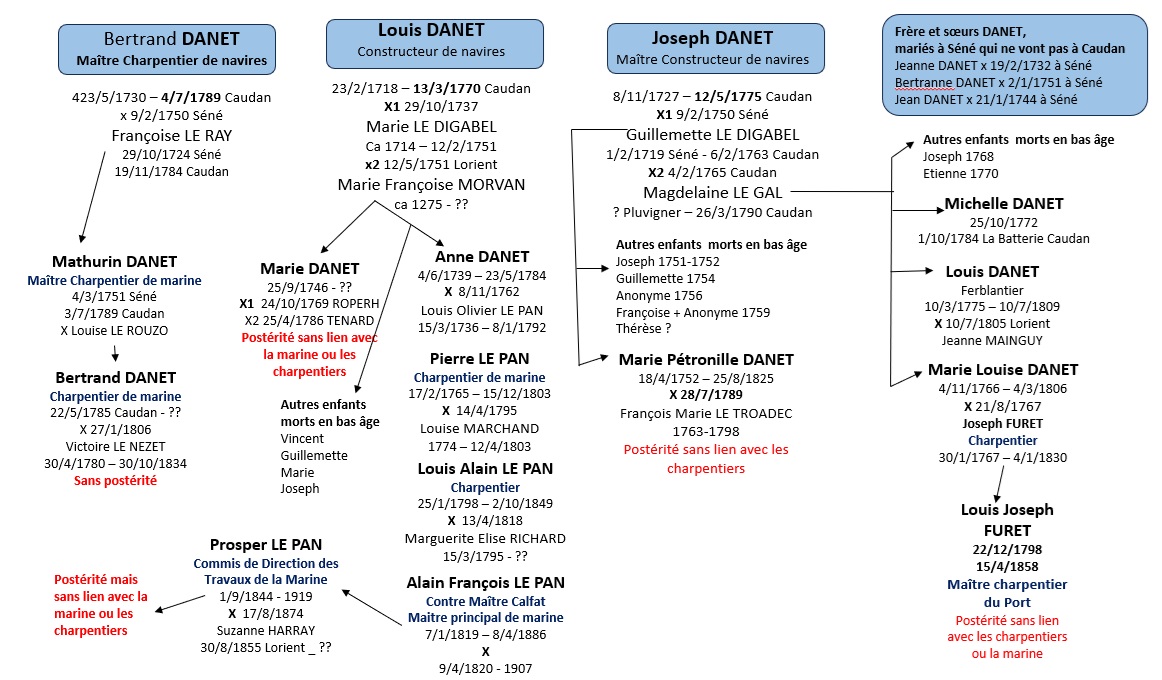

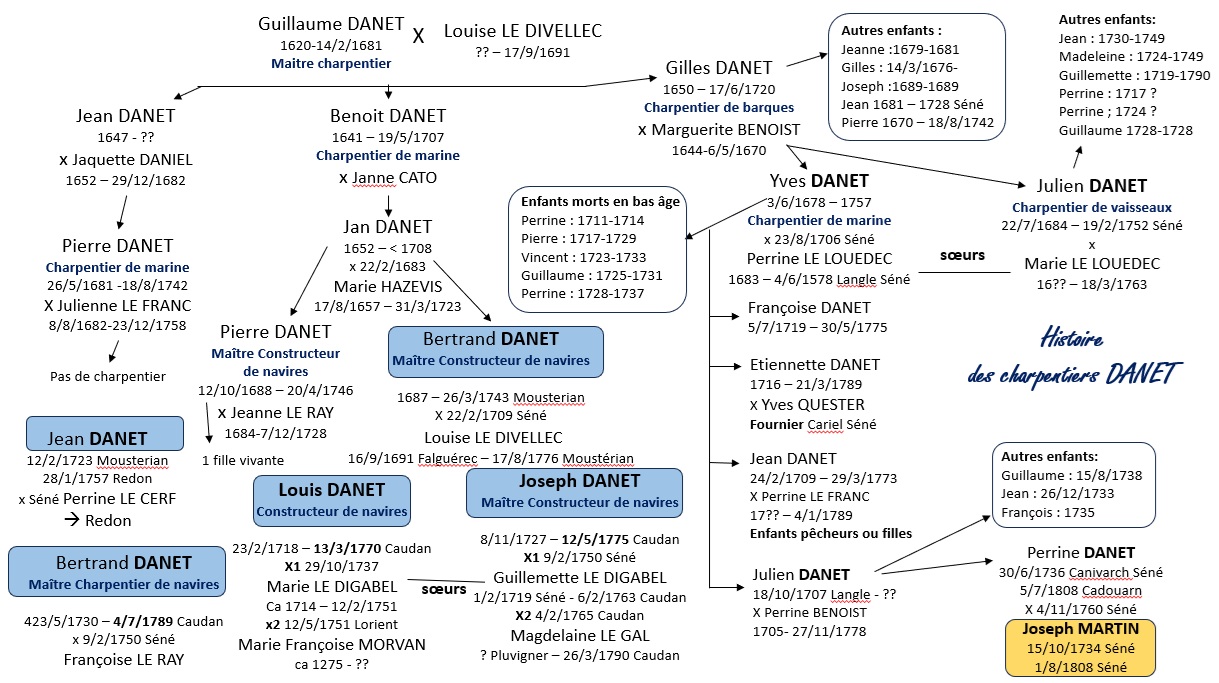

Les DANET, une famille de charpentiers de Séné va travailler pour la Compagnie des Indes de Lorient.

Cet article s'appuie sur un texte du site histoire-genealogie en développant l'histoire de la famille Danet de Séné.

En août 1664, Louis XIV crée et organise une compagnie pour le commerce avec les Indes Orientales, la Compagnie des Indes Orientales. A cette date, la ville de Lorient n’existe pas ; Colbert charge une commission d’explorer les côtes de l’océan pour y implanter des établissements maritimes.

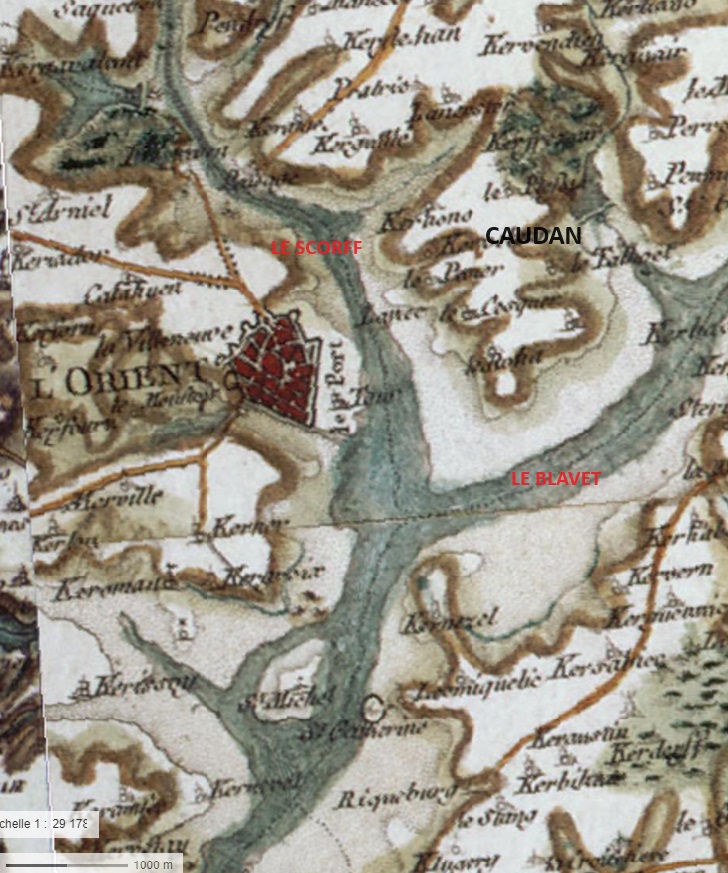

Les résultats du rapport de la commission présenté au Roi sont à l’origine de la création des ports de Rochefort et de Lorient. En effet, le roi décide, par ordonnance, en juin 1666 de créer un arsenal à l’embouchure de la Charente et il permet à la Compagnie des Indes Orientales de s’installer au Port-Louis ; il lui concède des terres à l’embouchure du Blavet et du Scorff au lieu-dit le Faouëdic sur la paroisse de Ploemeur, pour y établir un port, des quais, un chantier et des magasins pour la construction, l’entretien et l’armement de ses navires.

Vue de la confluence du Scorff et du Blavert-Carte Cassini ca 1700 (Source Geoportail IGN)

A partir de cette date la Compagnie développe son chantier de construction et d’autres chantiers viendront s’établir aux alentours pour travailler principalement en sous-traitance de la Compagnie.

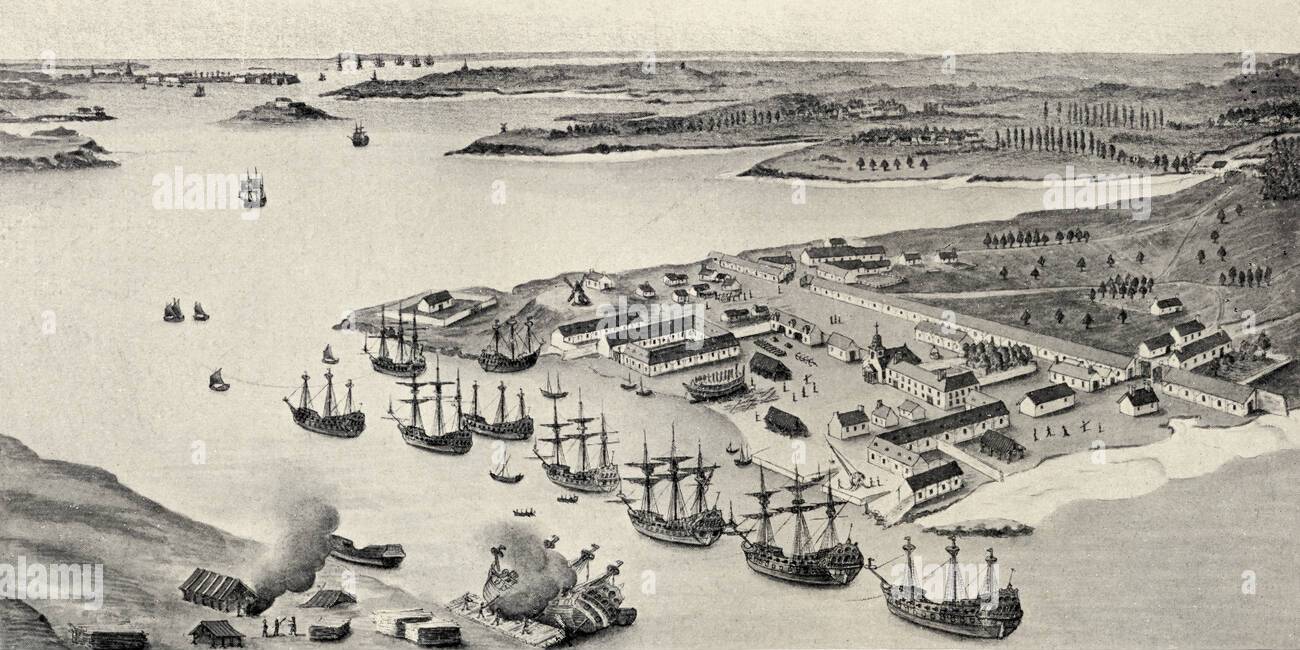

Plan de la rade de Lorient milieu du XVII siècle - Source BnF Gallica

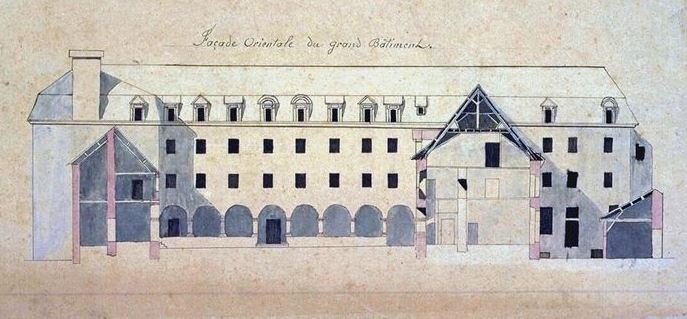

Les premières infrastructures de la Compagnie sont très sommaires : une cale, une cabane pour le maître charpentier et un hangar pour abriter les ateliers. Les hommes vivent à Port-Louis et dans les campagnes aux alentours. Le premier navire construit est le Soleil d’Orient.

En 1669, le chantier s’agrandit pour recevoir des locaux pour le directeur et les ouvriers, des magasins en 1670, des forges et une chapelle en 1671. En 1675, le chantier s’installe vraiment et l’on bâtit des installations en dur. En 1676, un mur sépare l’enclos du chantier des terres environnantes.

En 1681, on rebâtit les locaux pour les ouvriers et le chantier dispose alors de deux cales et d’une fosse à mât au bord de la Prée aux vases. Un peu partout dans l’enclos, il y a des cabanes pour les familles. Il n’y a pas vraiment de séparation entre les infrastructures du chantier et les lieux de vie. Le chantier sert à la Compagnie des Indes et à la Marine Royale et pour cette dernière ce mélange des installations n’est pas dans ses habitudes.

- Vue du Port de Lorient en 1690 depuis la rive gauche du Scorff en Caudan. (source Alamy)

- Au premier plan les chantier sur la rive gauche du Scorff à Lann er Ster, paroisse de Caudan

En 1692, la partie des constructions est séparée de la zone d’habitation et en 1695 la corderie est aussi dans le secteur clos. L’expulsion des ouvriers et de leur famille de la zone du chantier, pour aller s’installer sur la lande aux alentours, provoque la naissance de la ville de Lorient. La paroisse est créée en 1709 et la municipalité en 1738.

De 1730 à 1750, de grands travaux sont réalisés car le chantier n’est plus seulement un lieu de construction et d’armement de navires mais devient pour la Compagnie un établissement à vocation commercial. Des magasins et un hôtel des ventes sont construits. Un nouveau quai solide sur le Scorff et trois cales de lancement voient le jour. Après 1750, l’enclos est entièrement dédié à la construction et au commerce, la ville de Lorient est devenue une ville à part entière. En 1789, l’ensemble de la presqu’île du Faouëdic est occupée, alors commence une période de comblement des anses pour augmenter les possibilités d’extension.

Pour satisfaire l'essor de la marine marchande, Lorient accueille des chantiers de constructions navales.

C'est à Lann er Ster (Lande de la Rivière), alors en Caudan, sur la rive gauche du Scorff, que des cales de construction navale sont implantées en 1755-1757, la place manquant sur la rive droite côté Lorient. En 1756, la Compagnie des Indes étend ses chantiers sur les terres de la seigneurie du Plessis à la pointe de Caudan, future Lanester, et y aménage trois cales, une forge, des hangars, un corps de garde, une batterie.... De 1755 à 1757, la Compagnie des Indes investit à Caudan près de 221 000 livres dans la construction d'édifices et de cales sur 157 000 m2.

Plusieurs chantiers s'établiisent entre 1750 et 1800. En 1793, les chantiers s'étalent sur une superfice de 10.656 toises carrées, env 4 ha. A l'entrée du chantier, un même bloc de bâtiments comprend un corps de garde, une clouterie avec deux feux, une écurie pour six boeufs, des bureaux. Trois grands hangars servent de magasins pour les matières premières. Les forges abritent neuf feux; Plusieurs pontons sont ancrés pour le mouillage des navires.

Carte de la Pointe de Caudan et de ses environs datant de 1758 (sourve BNF).

L'arrivée à Caudan des frères DANET :

Sources : Registre état civil de Séné + Caudan et livre de Beauchesne (Geneviève) - Les chantiers de construction navale sur le Scorff - Editions Les Trois Rivières - page 106 et 10

Louis DANET [23/2/1718-13/1770] est originaire de Séné et issu d’une famille de constructeurs de navires. Son arrière grand-père Benoit DANET était déjà charpentier. Il a participé à la construction du moulin à vent de Cadouarn.

Louis, l'ainé des garçons a certainement commencé à travailler tôt chez son père Bertrand, maître constructeur à Moustérian. Sa soeur ainée Jeanne s'est mariée le 19/2/1732 à Séné et ne sera pas de l'installation sur Caudan. Elle restera en terre sinagote comme sa soeur Bertranne mariée depuis le 2/1/1751 et son frère Jean marié à Séné le 21/1/1744.

Le fait que des charpentiers de marine de Séné aillent tenter leur aventure sur les chantiers de la Compagnie des Indes, montre une excellente maîtrise de la construction navale par ces charpentiers sinagots. Cela montre aussi que sur Séné, des charpenteirs étaient déjà actifs pour construire des bateaux pour les "maîtres de barque" de la paroisse et sans doute pour d'autres marins de Vannes et des alentours.

Louis DANET épouse Marie LE DIGABEL [1714-1751] en 1737. Tous ses enfants naissent à Séné entre 1739 pour l'aînée, Anne, la seule enfant arrivée à l'âge adulte, et Joseph, pour le dernier, qui meurt enfant en 1754 à Caudan où la famille est allé s'installer.

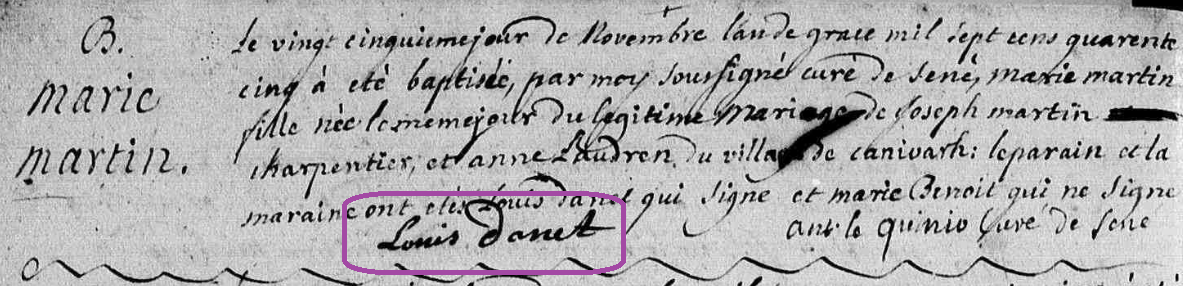

En novembre 1745, Louis DANET est le parrain de la petite Marie Martin, fille d'un charpentier Joseph Martin de Canicar'ch. Le chantier DANET àSéné emploie sans doute plusieurs charpentiers aux côtés de son patron.

Dès le 20 février 1746, Louis DANET est titulaire d’un marché de la Compagnie des Indes pour construire deux gabares de 50 pieds de longueur. Pour se faire, il s’oblige à établir son chantier à Caudan.

"Sans doute est-ce à cause de cette pénurie de personnel que Duvelaer (Pierre DUVELAER [1/2/1699 Saint Malo - 11/11/1755 Paris], directeur de la Cie des Indes) le 20 février 1746, passa marché avec un entrepreneur Louis Danet qui s'engageait à lui construire, pour un prix unitaire de 1400 livres, deux gabares pontées de 50 pieds chacune, ainsi que deux barques pontées de 60 et 45 tonneaux, aux prix de respectifs de 1100 et 1000 livres. Danet devait établir ses cales et chantiers à Caudan et avoir au moins 30 charpentiers, de Vannes et d'ailleurs, le tout dans un mois ou cinq semaines; mais Duvelaer lui ferait fournir les scieurs de long et lui procurerait les bordages, le bois de gabarit, les gournables, les chevilles et les clous dont ont aurait besoin (1P4 f*31 et V*).....

Pour en revenir à Danet, il ne construisit pas seulement des gabares et des barques, mais aussi des "bateaux du Sénégal" tels que le Pélican, l'Alouette, le Zéphir, l'Anonyme et peut-être d'autres encore, en attendant de se lancer un peu plus tard dans les petites frégates.

Pélican (2) Bateau de 40 tonneaux, construit à Caudan, lancé le 14 juin 1749; parti le 15 avril 1750 pour le Sénégal, où il est resté.

Alouette (3) Bateau de 30 tonneaux, construit à Caudan (rive gauche du Scorff), lancé le 8 mars 1749 ; parti pour le Sénégal le 10 avril 1749 ; resté là-bas.

Zéphir (3) Bateau de 30 tonneaux, construit à Caudan; parti le 10 avril 1749 pour le Sénégal, où il est resté.

Anonyme Bateau de 30 tonneaux, construit à Caudan, lancé le 28 déc. 1749 ; parti le 15 avril 1750 ; resté au Sénégal.

A la suite de ce contrat, il construisit la corvette de la Compagnie la Naïade ou Nayade de 150 tonneaux, lancée le 26 août 1747 ; partie le 26 octobre 1747 ; naufragée à Java le 25 décembre 1748.

Il lui arriva aussi de travailler, d'ordre de la Compagnie pour un particulier: c'est ainsi qu'il bâtit en 1749-1750 une gabare, une frégate de 260 tonneaux, la Marquise, et une goélette de 170 tonneaux, la Biche pour le négociant Michel de Nantes."

Gabriel Michel, parfois appelé Gabriel Michel de Tharon, né le 22 janvier 1702 à Nantes, mort en 1765, seigneur de Doulon, du Verger et de Chamballon, est un homme d'affaires français du xviiie siècle, armateur négrier à Nantes et directeur de la Compagnie des Indes orientales de 1748-1764. (Source Historique de la Construction Navale Geneviève Beauchesne pages 116-117)

Dans son chantier est ensuite construit un nombre important de navires mais d’un tonnage assez modeste. Les plus importants sont une série de frégates.

Vers 1751, pour l'aider dans son chantier, son frère, Joseph DANET [8/11/1727 - 12/5/1775], de presque 10 ans son cadet, le rejoint à Caudan après son mariage à Séné le 9/2/1750 avec Guillemette LE DIGABEL, qui n'est autre que sa belle-soeur. Tous les enfants de Joseph naitront sur Caudan. Sa femme lui donnera 7 enfants avant de mourrir en 1760 des suites de l'accouchement de jumeaux décédés en 1759. De son côté, son frère Louis se remarie avec Marie MORVAN à Lorient en 1751 après le décès de sa 1ère femme. Les deux frères vont pouvoir construire une série de 5 frégates entre 1751 et 1758.

Astrée: Frégate de 200 tonneaux, lancée à Lorient le 26 juin 1751, partie pour le Sénégal le 11 janv. 1752 ; prise lors de son 5ème voyage le 20 sept. 1755 en temps de paix ; non rendue.

Cerf: Corvette de la Compagnie, construite à Lorient, lancée le 11 sept. 1751, 200 tonneaux, partie pour le Sénégal le 21 mai 1752 désarmée à l’île de France le 10 févr. 1756 ; réarmée, naufragée le 17 janv. 1757 à Sainte-Marie de Madagascar.

Galatée: Frégate de 400 tonneaux, percée pour 22 canons, construite à Lorient, lancée le 3 février 1753; partie pour l’océan Indien le 8 avril 1753; désarmée à Pondichéry le 7 février 1754.

Saint-Charles : Frégate de 300 tonneaux, percée pour 16 canons, lancée à Lorient le 24 octobre 1753; partie pour les Mascareignes le 14 juin 1755; désarmée à Maurice le 1er juin 1756; navigue dans l’océan Indien; aurait désarmé en 1768.

Volant: Frégate de 200 tonneaux, dont la construction traînait à Caudan depuis 1752, armée en 1758; partie le 7 mars 1758; prise le 15 mai 1758.

Carte générale des environs de Lorient et du Port-Louis : vue partielle concernant Caudan (zone correspondant à une partie de la future commune de Lanester) datant de 1758.

Vers 1756, son autre frère Bertrand DANET [23/5/1730 Séné- 4/7/1789 Caudan] vient s'installer avec son épouse à Caudan. La naissance de ses enfants permet de dater son arrivée.

De 1746 à 1759, le chantier des frères Danet a livré 45 bâtiments pour une facture globale de 300 000 livres. [trouver des sources postérieures]

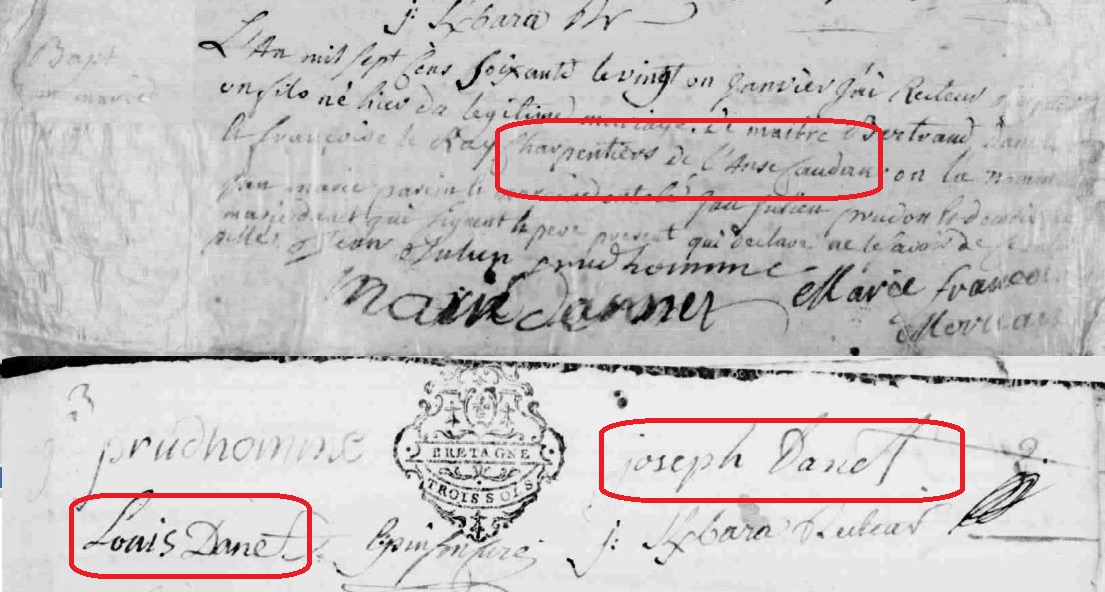

L'acte de baptême de Jan Marie DANET, [20/1/1760-1/3/1762], montre que son père Bertrand est charpentier à l'Anse de Caudan. Ses oncles Louis et Joseph savent signer.

Joseph perd son épouse cette même année 1760 et se remarie en 1765 avec Magdelaine LE GAL, dont il aura 5 enfants tous nés à Caudan dans l'Anse. L'acte de décès de sa fille Michelle le 1/10/1784, à "La Batterie" en Caudan, permet d'attester que la famille Danet est toujours présente sur les chantiers.

Le 7/11/1762, sa fille Anne épouse Louis Olivier LE PAN, dont les enfants travailleront sur des chantier de Caudan. Louis DANET, malade depuis quelques années, décède en mars 1770 à l'âge de 52 ans. Son acte indique le mot "maître"; Joseph DANET décède en mai 1775 à l'âge de 49 ans; son frère Bertrand DANET décède à la veille de la Révolution en juillet 1789 à l'âge de 59 ans.

Au premier plan de ce tableau, les quais aménagés sur la rive gauche du Scorff, où étaient les chantiers de construction navales

Mais la présence des charpentiers sinagots DANET à Caudan ne s'arrête pas au décès des pionners. Leur enfants seront également charpentiers de marine comme l'indique cette généalogie. [rechercher document sur le bateaux construits]

Une autre branche de la famille DANET restée à Séné va également avoir une descendance dans la construction maritime. A la mort de Julien DANET vers 1760, c'est sa fille Perrine DANET qui "transmet l'activité" à son mari Joseph MARTIN. Les Martin poursuivront pendant 150 ans et 4 générations la consruction de bateaux à Séné.

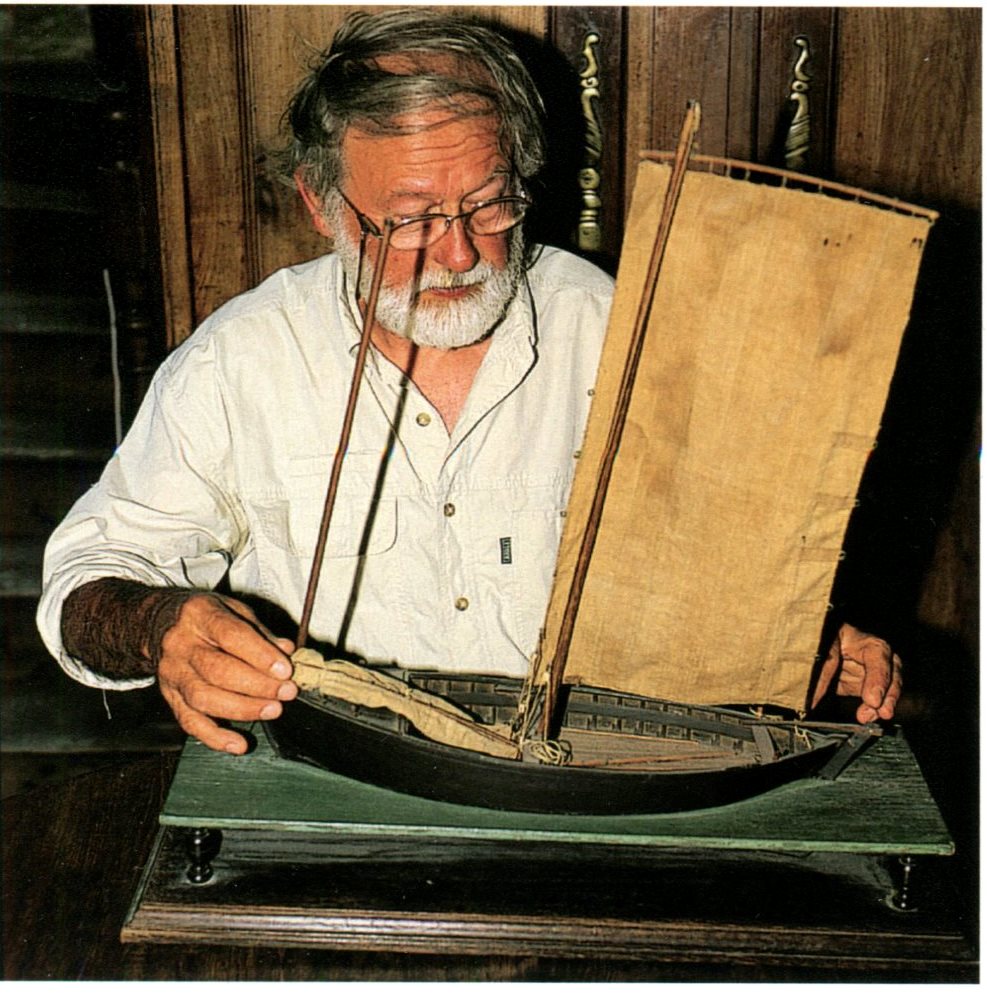

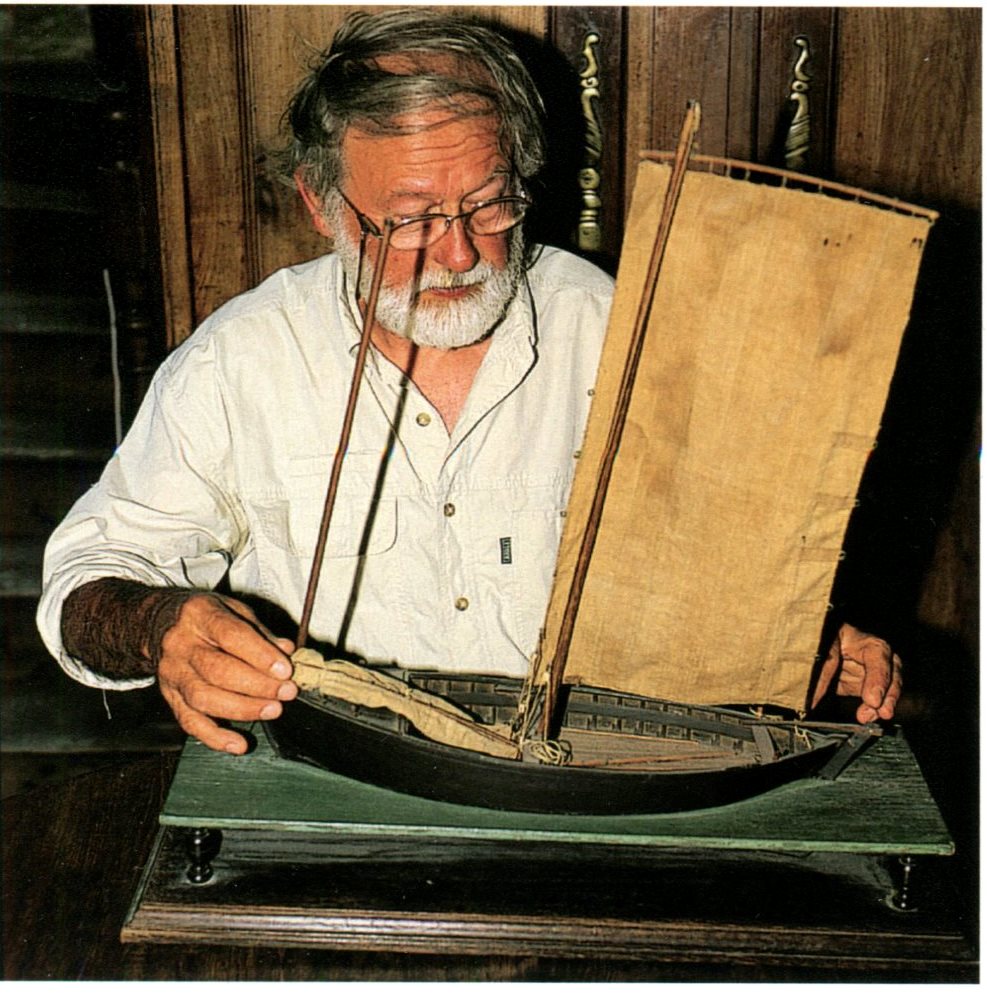

Il arpentait les vasières pour échantilonner les péaves, mesurait les coques sur les cales et dans les ports, consignait les propos des anciens qui avaient connu la pêche à la voile, ou se faisait ouvrir les portes des greniers pour retrouver de vielles voiles ou d'anciennes pièces d'accastillage...sur la piste des sinagos, Jean-Pierre LE COUVEOUR a exploré les moindres recoins du golfe du Morbihan, accumulant sur ces bateaux une documentation précieuse pour tous ceux qui ont participé à la reconquête du patrimoine maritime.

L'amateur de vieux grééments et de balades nautiques, n'hésitera pas à embarquer sur un des 6 sinagos qui naviguent sur le Golfe du Morbihan.

Pour en savoir plus : lire avec ce lien un article du Chasse Marée.

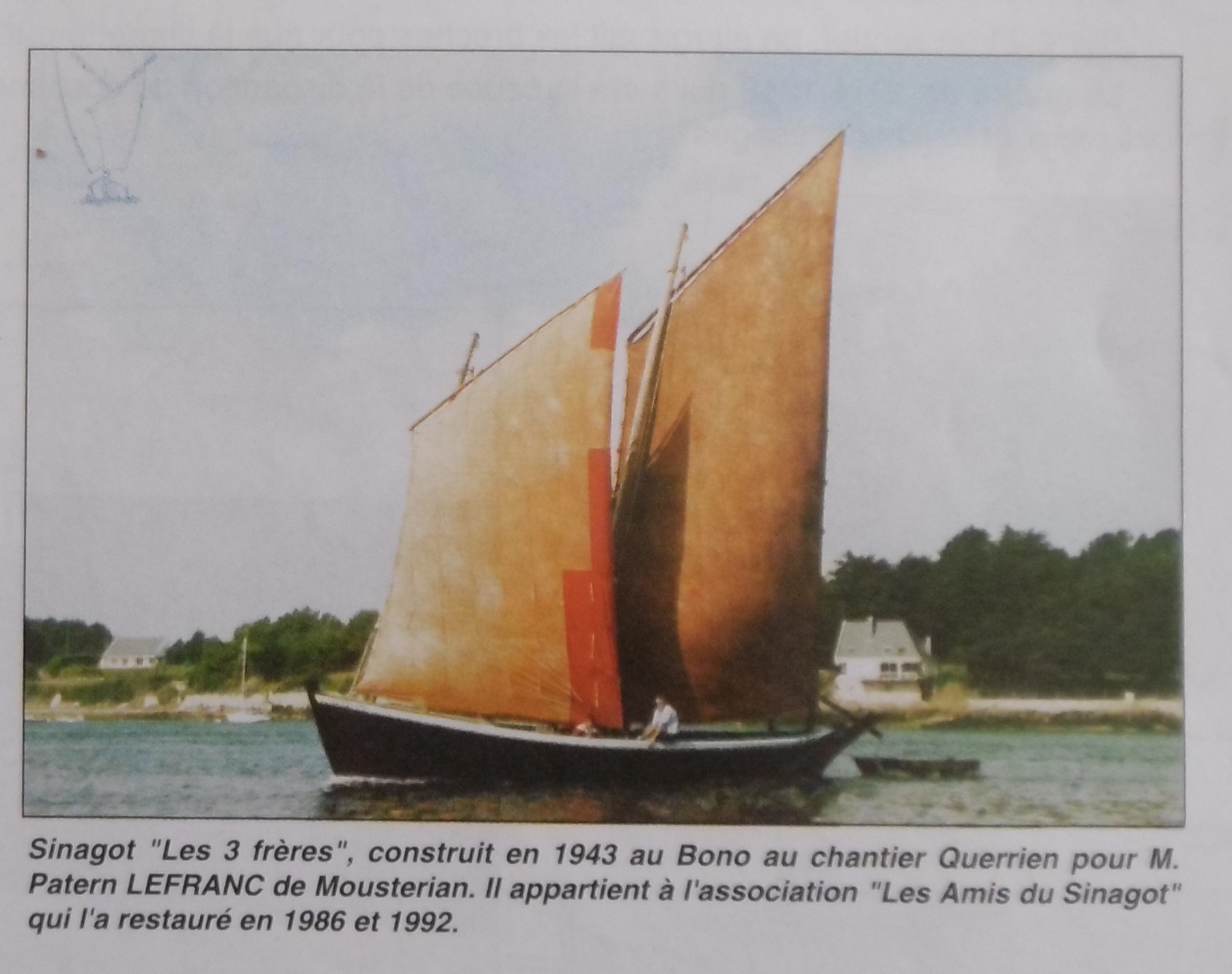

Bateaux appartenant à l'association, les Amis du Sinagots :

Le Joli Vent, reconnaissable avec son liston VERT;

Mab er Guip, reconnaissable avec son liston ROUGE

Les Trois frères, reconnaissable avec son liston BLEU TURQUOISE

Bateau appartement à la ville de SENE

Jean & Jeanne, géré par l'association Un Sinago pour Séné, reconnaissable avec son liston NOIR

Bateau appartenant à la ville de SARZEAU

Ma Préférée, reconnaissable avec son liston JAUNE et ses voiles bleus. Géré par l'association Vieilles Voiles de Rhuys

Bateau appartenant à l'association Un Sinago Îlois (Île aux Moines)

CREALEÏS reconnaissable avec son liston BLEU MARINE

D'autres bateau traditionnels viennet naviguer sur le Golfe du Morbihan, on citera :

le Lys Noir basé en Arradon

le Grand Norven basé à Piriac sur Mer

Le Corbeau des Mers :Cap sur l’Histoire et sur les merveilles du Golfe du Morbihan, à bord du Corbeau des Mers ! Construit en 1931 au chantier de Belbéoc’h près de Crozon, cet ancien caseyeur a connu un destin hors du commun, puisqu’il fut le dernier bateau à participer à l’appel du Général de Gaulle pendant la Seconde Guerre Mondiale ! Aujourd’hui, ce traditionnel sloop en bois déploie sa grande voile rouge pour des mini-croisières sur le Golfe au départ de Vannes. Classé monument historique, il promet de belles échappées d’îles en îles, tout en faisant revivre la mémoire des 27 marins partis pour l’Angleterre en juin 1940… Un beau moment d’Histoire à vivre à quai ou sur l’eau puisque le voilier est privatisable pour des moments inoubliables ! Le club 47° Nautik, en charge de son exploitation, propose également de nombreuses autres activités nautiques pour les petits moussaillons et les grands capitaines !

Le bateau Krog E Barz

Krog E Barz est la réplique d’un bocq langoustier de 1910 de Loguivy de la Mer. Construit en 1992, il est gréé en cotre aurique.

Longueur à la coque 15 mètres, hors tout 22 mètres, poids 25 tonnes, voilure 220 mètres carrés, avec une grand voile de plus de 90 m².

Cet ancien smack britannique a vu le jour à King's Lynn dans le Norfolk. Il a été construit en 1906 au nord de la Tamise, sur le chantier d’Alexander Gostelow, qui en a conçu les plans. Mis en service la même année, il a longtemps navigué sur les côtes anglaises.

Restauré pour la première fois en 1995, il est ensuite passé entre des mains françaises et est devenu un voilier de plaisance privé en 2004.

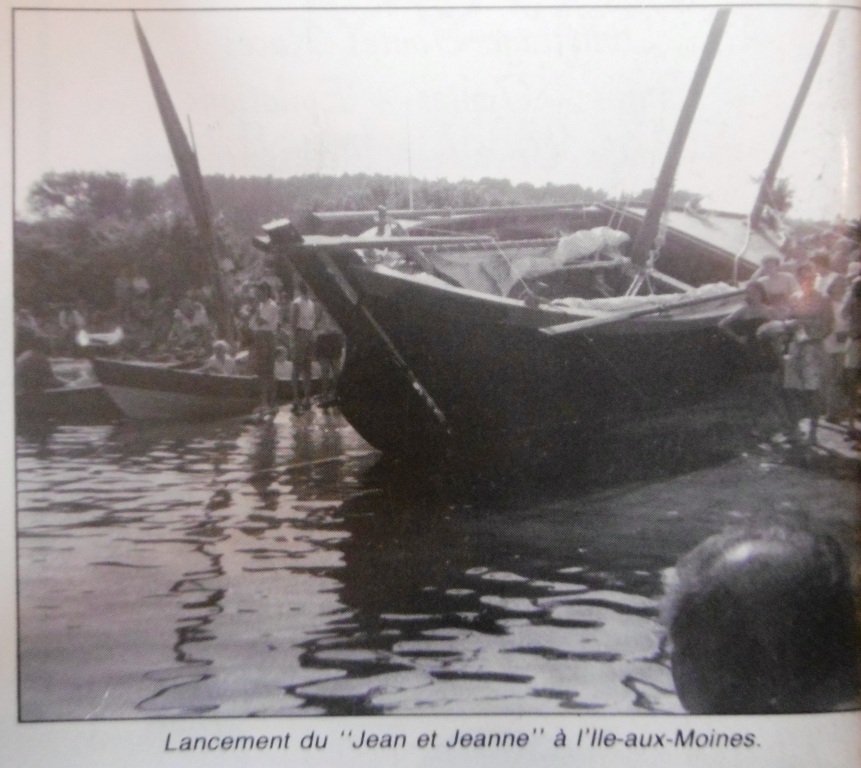

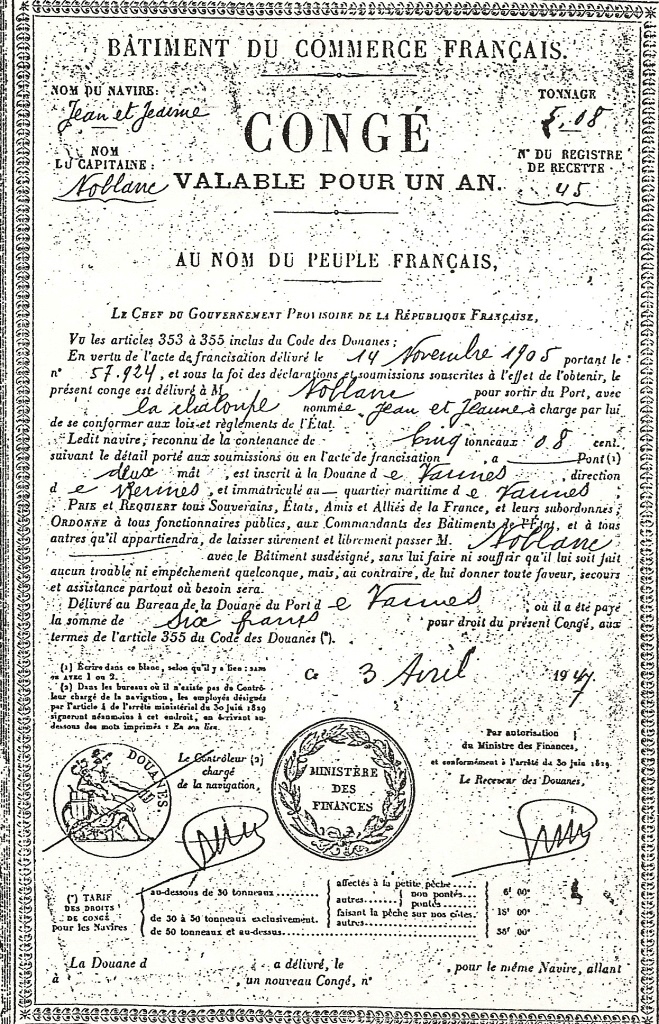

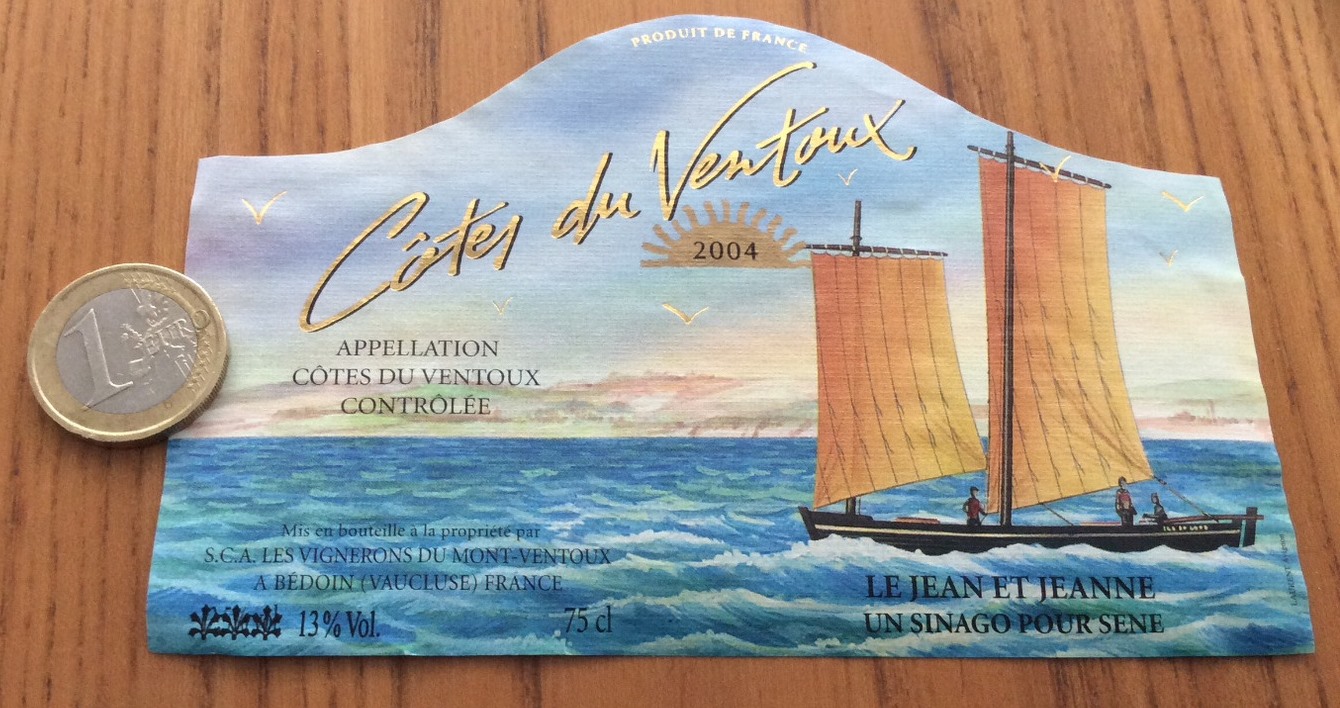

Jean et Jeanne est la réplique d'un sinagot ou sinago, construit par le chantier du Guip en 1990 sur les plans d'un bateau de 1905. L'un des plus récents sinagos construits est issu d'un modèle plus ancien que les autres. Plus petit aussi, il se reconnaît immédiatement à ses vergues horizontales, alors que sur les autres sinagos elles sont nettement apiquées. Cependant, Jean et Jeanne peut aussi être gréé avec des vergues apiquées, qui lui donnent de meilleures performances. Il appartient à l'association "Un Sinago pour Séné". Il participe à toutes les fêtes et manifestations locales. On le reconnait grâce à son liseret blanc. Son port d'attache actuel est le Séné dans le Morbihan. Son immatriculation est : VA 760187, VA pour le quartier maritime de Vannes.

Caractéristique : JEAN ET JEANNE, chaloupe non pontée (Sinago)

Gréement : les 2 mâts en 1 seule partie ; voiles au tiers à vergues presque horizontales sur les 2 mâts : la voile d'avant est la misaine, celle du grand mât, le taillevent. Pas de bout-dehors.

Matériaux : Coque en bois ; mâts en bois.

Date et lieu de lancement : 1990 au chantier du Guip de l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan.

Autres noms : aucun

Utilisation initiale : voilier de plaisance, réplique d'un bateau de pêche du début du vingtième siècle

Dernière nationalité connue : française

Dernier port d'attache connu : Séné

Dernière utilisation connue : voilier de promenade.

Signification du nom : Jean et Jeanne :

Longueur hors-tout : 8,1 m

Longueur de la coque : 8,1 m

Longueur à la flottaison : m

Largeur maximale : 2,8 m

Tirant d'eau maximal : 1,10 m

Tirant d'air : m

Déplacement : 4 t.

Surface maxi de voilure : 46 m²

État : restauré, régulièrement entretenu.

Avant : étrave inclinée.

Arrière :comme toute les chaloupes, à la différence des canotes qui ont un tableau, il a un arrière norvégien En fait on désigne par "cul pointu" ou plus exacatement en breton "lost hir", la génération d'après où la poupe s'est allongée comme pour lle "Trois Frères" ou le "Mab er Guip".

Génèse d'une recontruction :

Cet article s'appuie sur le dossier municipal établi sous le mandat de Francis POULIGO dans le but de lancer la recontruction du sinagot Jean & Jeanne.

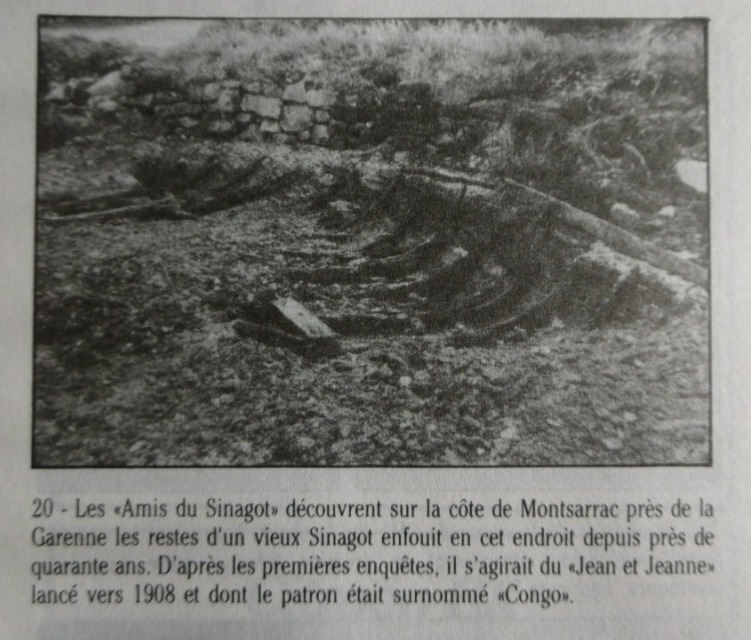

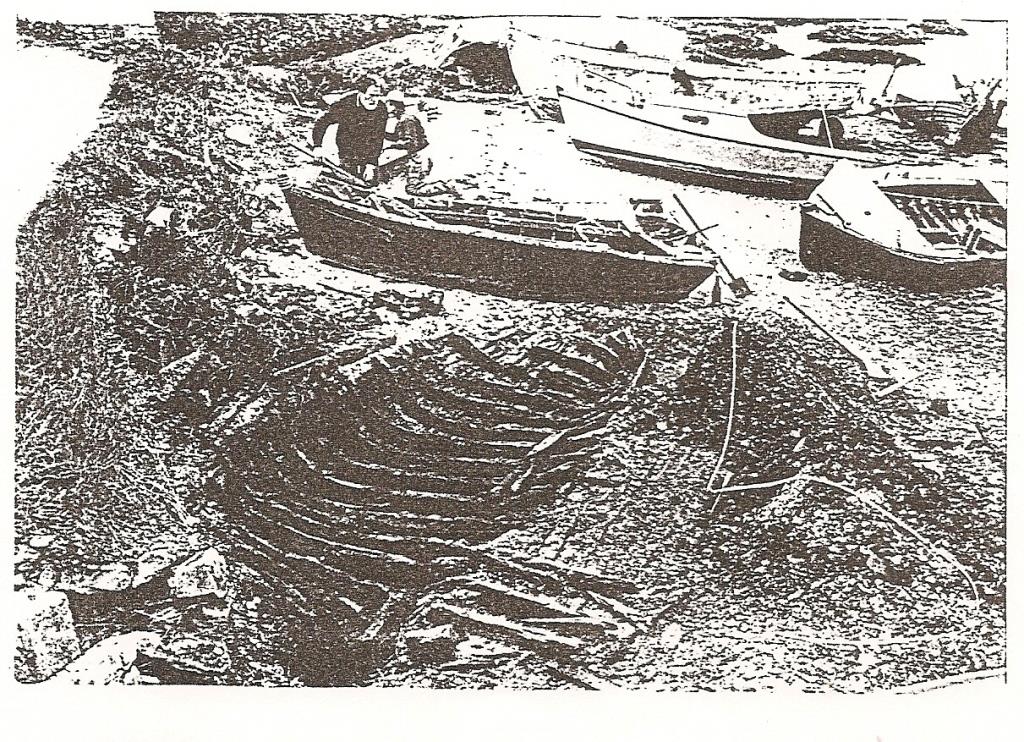

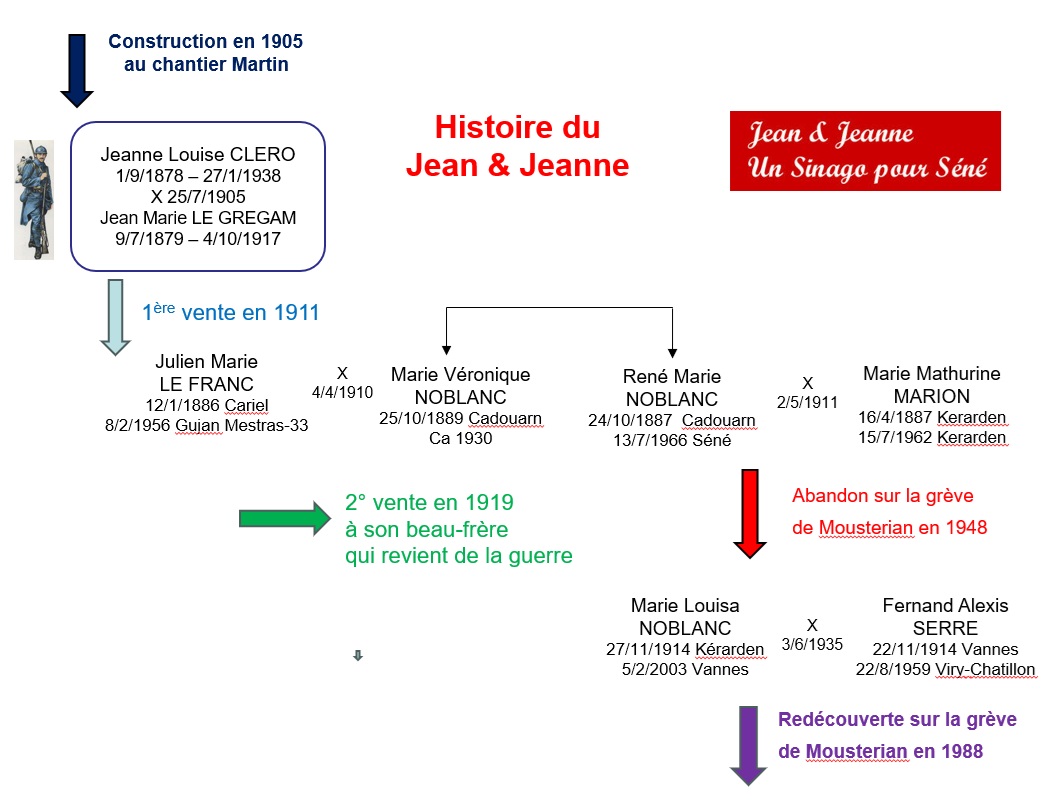

"Tout débute par la découverte d'une épave entre Montsarrac et La Garenne. La mémoire locale identifie très vite ce sinagot comme étant le Jean & Jeanne, dont le dernier patron fut René NOBLANC, abandonné sur la grève 40 ans auparavent.

Cette reconstruction doit également beaucoup à un passionné, Jean Pierre LE COUVEOUR, qui raconte dans le livre Les Sinagots de Gilles Millot, le début de cette histoire.

"Je leur ai dit [il s'agit de Philippe Le Berre et Marc Tual] que j'avais un plan de sinagot de même longueur, se souvient Jean-Pierre, mais un peu plus puissant dans ces formes, la génération d'après le Souvenir; c'était le Jean et Jeanne construit en 1905. J'avais retrouvé son épave entre Moustérian et Montsarrac. Un bout de l'étrave qui dépassait de la vase avait attiré mon attention, d'autant que la pièce était facilement identifiable parce que les sinagots de ce type avaient une étrave assez ronde. Je suis revenu l'année suivante avec quelques copains et nous avons entièrement dévasé l'épave après avoir enlevé la terre, les cailloux et un tas de coquilles d'huîtres.J'ai fait les relevés de l'intérieur et mesuré tous les échantillonnages de charpente, notamment la quille dont la longueur ne figurait pas sur le certificat de jauge retrouvé après coup aux Archives Départementales de Vannes. Tous ces éléments m'ont permis de retracer le bateau. Donc, j'ai conseilé à ces jeunes, qui cherchaient des fonds pour faire reconstruire un sinagot ancien, d'aller faire part de leur projet au maire de Séné. Ils sont revenus me voir le soir même, ils avaient rencontré le maire [Francis Le Pouligo] et il était d'accord!".

Cette découverte a permis d'éclaircir une période dans la longue histoire de la construction des chaloupes de Séné.

L'affirmation de l''existence d'un bateau sinagot intermédiaire entre les deux types précédemment mentionnés s'est révélée d'une manière à la fois exceptionnelle par le recoupement de deux sources d'informations défférentes et ce dans le cadre des activités de recherches menées par les "Amis du Sinagot".

En avril 1984, était menée par plusieurs membres de l'association, avec l'aide de M. J.P. LE COUVEOUR, une fouille sur une épave de sinagot indiquée par la tradition orale comme étant celle du Jean & Jeanne, sinagot "ancien" ayant navigué jusqu'à la fin des années quarante; grâce à un enfouissement sur un haut de grève relativement protégé (à Ar Gouaren, près de Montsarac en Séné), plus d'une demi-coque avait pu être conservée pratiquement en l'état, permettant la réalisation d'un relevé précis.

Paralèllement, l'association avait précédemment retrouvé les principaux documents officiels du bateau aux Archives des Afaires Maritimes. La confrontation et le recoupement de l'ensemble des données à permis l'établissement des plans du bateau, mais dans ces seules conditions.

Les caractéristiques principales du Jean & Jeanne sont les suivantes:

Longueur : 8.10m

Largeur au maître-bau : 2.83m

Creux : 1.24m

Tirant d'eau cf plan Le Couvéour

Déplacement : cf plan Le Couvéour

Surface de voile : 45.75m²

Coque (quille, membrures, borés) en chêne

Pont, bi-avant en sapin

Gréement (mats, vergues) en sapin

Le Jean & Jeanne a été construit en septembre 1905 au chantier de M. Julien MARTIN, située au lieu-dit Kerdavid en Séné. (cf certificat de construction annexé).

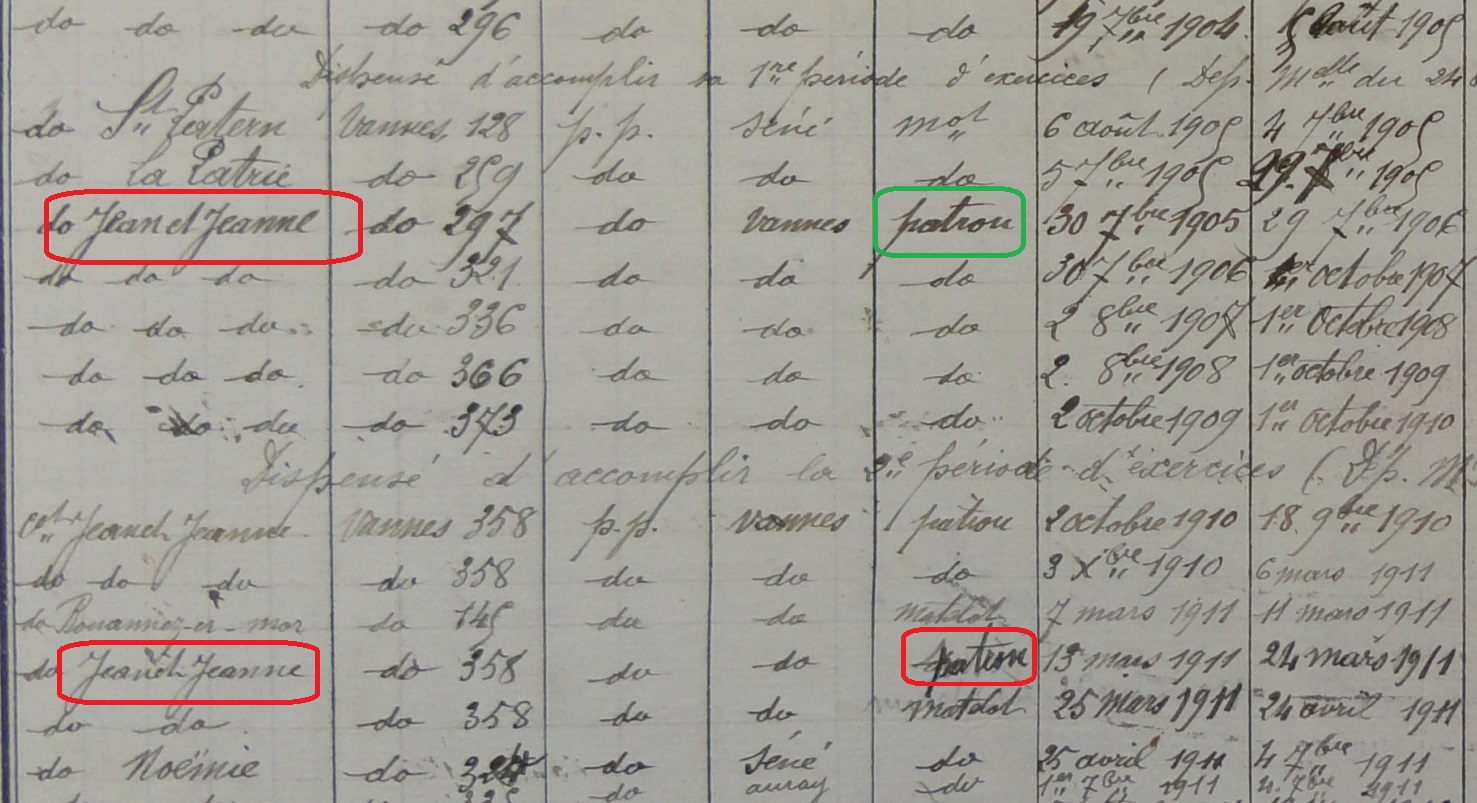

Sa première franchisation, faite à Vannes, est en date du 30 septembre 1905; son numéro d'inscription fut VA52, puis VA19 en 1920 (date de reprise complète des immatriculations de bateaux par le Quartier Maritime de Vannes).

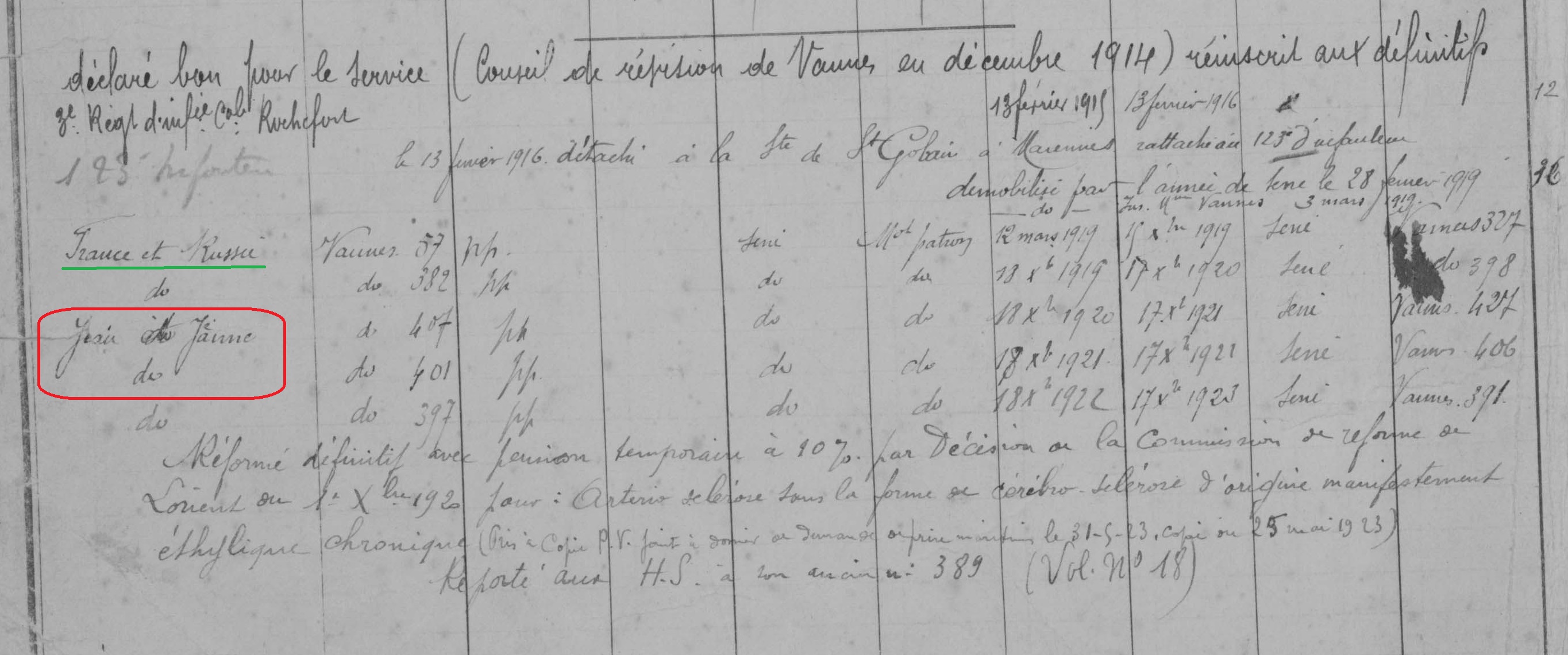

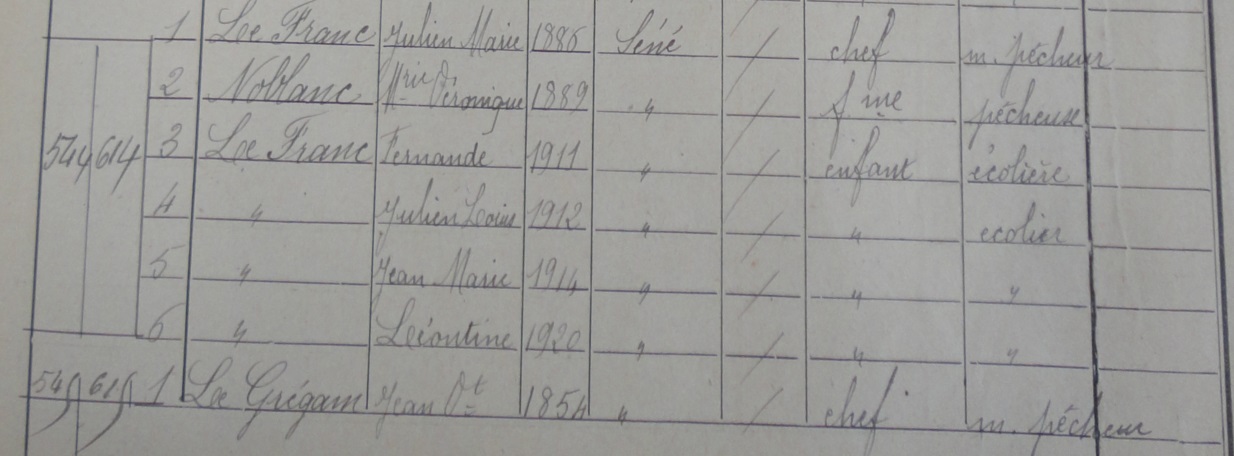

En 1990, les Amis du Sinagot consulterent les archives des Affaires Maritimes et identifierent les propriétaires successifs, sans toutefois etablir leur identité précise.

Ses propriétaires successifs furent :

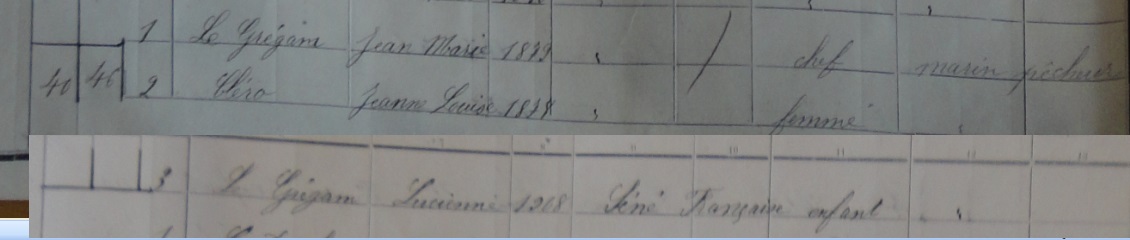

Jean GREGAM de 1905 à 1911,

Julien Marie LE FRANC, de Langle de 1911 à 1919

achat réalisé le 25/3/1911 pour 150,00 Frs devant Maître Guibert, notaire à Vannes.

René Marie NOBLANC, de Kérarden, de 1919 à 1948.

Achat réalisé le 13 décembre 1919.

Le bateau était armé à la petite pêche.

Intéressons nous à ces 3 marins qui naviguèrent sur le Jean & Jeanne.

Qui était Jean Gregam?

On sait que le Jean & Jeanne fut achevé en 1905 au chantier Martin. On subodore que le marin qui commanda ce bateau l'a nommé ainsi pour honorer un Jean et une Jeanne qu'il connaissait.

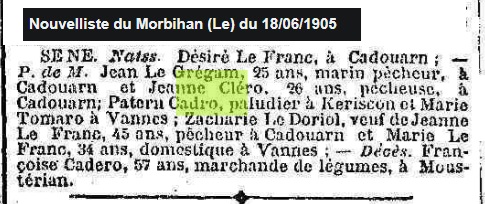

Comment retrouver son patron? Une recherche sur la presse numérisée des Archives du Morbihan pour débuter. Quel mot clef utiliser? Sinagot? Chantier? On opte pour Gregam qui est un partronyme assez attaché à Séné. Bingo!

Cet article du 18 juin 1905 nous indique que Jean Le Grégam prend pour épouse à Séné Jeanne Cléro. Est-ce le bon Jean Gregam? Une recherche sur le site Généanet permet d'en savoir plus sur ce marin et son épouse. On y apprend que ce Jean Marie Le Grégam est décédé en 1917. Cela parle aux Sinagots. Est-ce un marin, un soldat de la 14-18?

Lors des recherches entreprises pour le Centenaire, on a bien identifié Jean Marie Le Gregam, Mort pour la France le 4/10/1917 alors qu'il était en poste sur le navire transporteur de troupe "Le Touraine".

La consultation de sa fiche d'Inscrit Maritime lève les derniers doutes.

On lit que Jean Marie LE GREGAM entrepris une carrière de marin à l'âge de 12 ans comme mousse à bord du canot Décidé. Il effectue son service national à partir de 1899 d'abord sur le Kerguelen, puis sur le Iéna, navire où le marin Sinagot, Le Doriol, mourrut lors de son explosion en 1907.

De retour à Séné, il navigue sur le Notre Dame du Bon Secours, puis sur le Saint-Patern, La Patrie. Le 30 septembre 1905 il est répertorié comme "patron" du Jean & Jeanne.

Il n'y a plus de doute, le Jean & Jeanne fut commandé par Jean Marie LE GREGAM [9/7/1879-4/10/1917] qui choisit comme nom pour son premier sinagot, le premier prénom de son épouse Jeanne Louise CLERO [1/9/1878-27/1/1938] qu'il venait d'épouser son prémon à lui.

Jean Marie LE GREGAM était né à Cadouarn au sein d'une famille de pêcheurs. Il épouse le 25 juillet 1905, Jeanne Louise CLERO, tante de Julia Maria Le Franc, épouse du marin Patern Le Franc, patron du sinagot "Les Trois Frères". De cette union naquirent 4 enfants. Les 2 premiers moururent à la naissance. Deux filles arrivèrent à l'âge adulte, Lucienne née en 1908 et Rosalie née en 1913. Au dénombrement de 1911, la famille Le Grégam est pointée à Cadouarn.

Cette même année 1911, comme nous l'indique sa fiche d'Inscrit Maritime, du 25 mars 1911 au 24 avril 1911, Jean Marie Le Gregam est matelot sur le Jean & Jeanne. Il accompagne pendant un mois son nouveau propriétaire, un certain Julien Marie Le Franc. Il restera matelot sur différents bateaux avant d'être appelé sous les drapeaux en 1914. Pour quelles raisons Jean Marie LE GREGAM s'est-il séparé de son sinagot 6 ans après sa livraison?

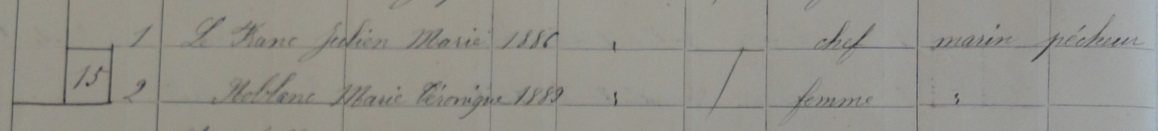

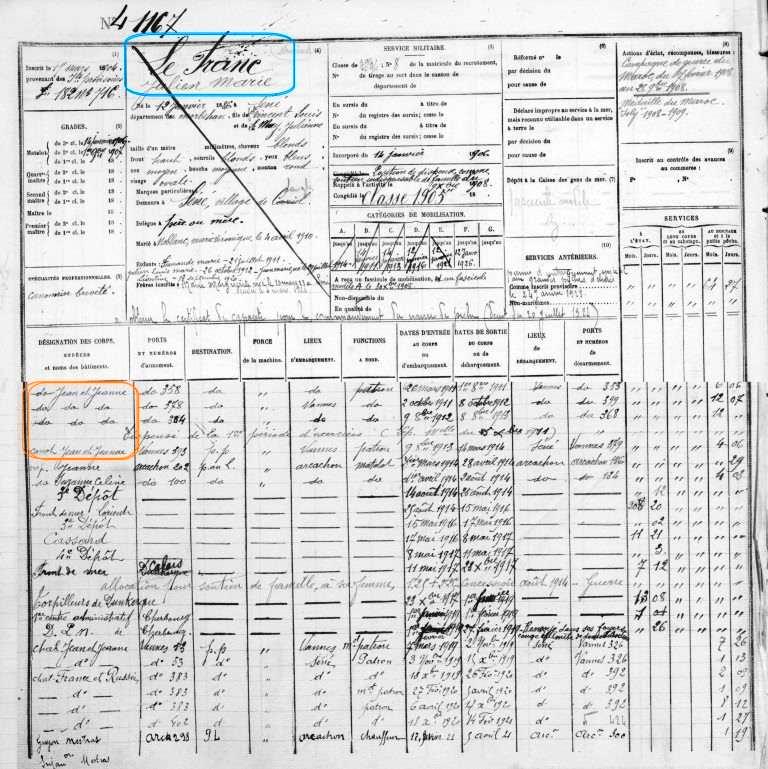

Qui était Julien Marie Le Franc?

Le site Mémoire des Hommes a numérisé et classé par nom, les fiches des Inscrits Maritimes des Quartiers du Morbihan Sud, dont celui de Vannes auquel sont rattachés les marins sinagots. Le site Généanet nous donne une liste de Sinagots portant le nom de Julien Marie Le Franc. Patiemment, avec méthode, on finit par identifier le nouveau patron du Jean & Jeanne.

Il s'agit de Julien Marie LE FRANC [12/1/1886 -8/2/1956] né à Cariel dans une famille de marins. Il épouse le 4 avril 1910 Marie Véronique NOBLANC [25/10/1889-ca 1930].

Depuis le 25 mars 1911, il est le nouveau patron du Jean & Jeanne. Sa fiche d'Inscrit Martime nous indique qu'en mars 1914, il est matelot sur le vapeur Jeanne puis le Suzanne Céline à Arcachon. Pendant la guerre, il est marin sur la Cassard, puis sur le torpilleur Dunkerque. Il est libéré en 1919 et retourne à Séné. Du 7 mars 1919 au 15 décembre 1919, il est à nouveau patron du Jean & Jeanne. Il est ensuite pointé comme patron du France & Russie, sans doute repris à René NOBLANC, ce dernier récupérant le Jean & Jeanne fin 1919.

La consultation des listes nominatives permet d'établir qu'il est encore Sinagot en 1921 et en 1926. Toutefois, dès 1921, il est chauffeur d'un vapeur à Arcachon. Sa fiche d'Inscrit Martime nous indique qu'à partir du 8 octobre 1928, Julien Marie LE FRANC est rattaché au Quartier d'Arcachon. Il décèdera à Gujan Metras en Gironde. Julien Marie LE FRANC avait avant guerre le projet de s'établir en Gironde. La guerre a reporté cette décision. Logiquement il a cédé son sinagot.

Qui est René Marie NOBLANC, dernier patron du Jean & Jeanne?

René Marie NOBLANC [24/10/1887-13/7/1966] n'est autre que le beau-frère de Julien Marie LE FRANC. Il se marie à Séné avec Marie Mathurine MARION [16/4/1887-15/7/1962]. Bien qu'ayant effectué un service national dans la marine en 1907, il sera affecté au 3° Régiment d'Infanterie Coloniale. Sa fiche d'Inscrit Martime nous indique qu'au retour de la guerre, il est à nouveau sur le France & Russie de mars 1919 à décembre 1920. Ensuite, à l'age de 33 ans, il est le nouveau patron du Jean & Jeanne.

René NOBLANC conservera le Jean & Jeanne pendant l'Entre-deux-Guerres et tout le temps de l'Occupation.

Une demande d'annulation de soumision de francisation est faite le 10 mars 1948 par M. Noblanc; un constat de dépècement est attesté par les douanes le 26 mai de cette meme année. En fait, comme la majorité des sinagots, le bateau a été désarmé et simplement mis à la côte. Il est laissé sur une grève à Moustérian où petit à petit la dune va l'enterrer. Le bateau compte alors 43 ans de navigation dans le Golfe. Son épave sera redécouverte en 1987 et le bateau sera reconstruit à l'identique.

Ce schéma récapitule l'histoire des marins patrons du Jean & Jeanne. En faisant renaître le Jean & Jeanne, l'association "Un Sinago pour Séné", honore également la mémoire du soldat LE GREGAM, Mort pour la France pendant la Première Guerre Mondiale.

Jusqu'à ces dernières années, l'on connaissait deux types de sinagot: celui utilisé jusqu'en 1963 par les pêcheurs, construit entre 1919 et 1943 au chantier Querrien du Bono, près d'Auray, et dont la récupération de quelques exemplaires pour la plaisance entre les années 1960 et 1970 avait pu, en grande partie, prérenniser l'existence avant la création, en 1969, de l'association des "Amis du Sinagot".

Celui existant dans la seconde moitié du XIX siècle, grâce à la parution, dans un numéro de la revue "Le Yacht" de 1889, du plan de l'un de ces bateaux, le "Souvenir", construit en 1883.

Du premier type, trois exemplaires naviguent à ce jour :

-le "Trois frères", sinagot authentique construit en 19473, classé monument historique en 1983 et entièrmeent restauré en 1985/86 au chantier Michelet de Conleau (Vannes) pour le compte de l'association sus-nommée.

le Mab er Guip, et le 'Nicolas Benoit", construits en 1985 et 1980 par le chantier Le Guip à l'Île aux Moines, et copies des "Vainqueur des jaloux" et "Ma Préférée",sinagots de 1933.

Les caractéristiques et performances du second type nous sont aujourd'hui mieux connus grâce à la reconstitution du "Souvenir" faite en 1986 dans le cadre des stages de charpente marine de la FRCM (Fédération Régionale pour la Culture Maritme).

En dépit des différences très marquées entre ces deux séries de bateaux, qui pouvaient laisser supposer à l'existence d'un ou plusieurs modèles intermédiaires, aucun document précis, et plus particulièrment des plans, ne pouvait corroborer ceci; en l'atat, les multiples documents iconographiques pourtant existants (photos et cartes postales du début du siècle) s'avérèraient insuffisants pour déceler et déterminer les caractéristiques essentielles, notamment la forme de coque.

L'évidence de cette existence d'un troisième modèle de sinagot ne s'est en fait révélé que par la recoupement et la confrontation de deux sources d'informations différentes.

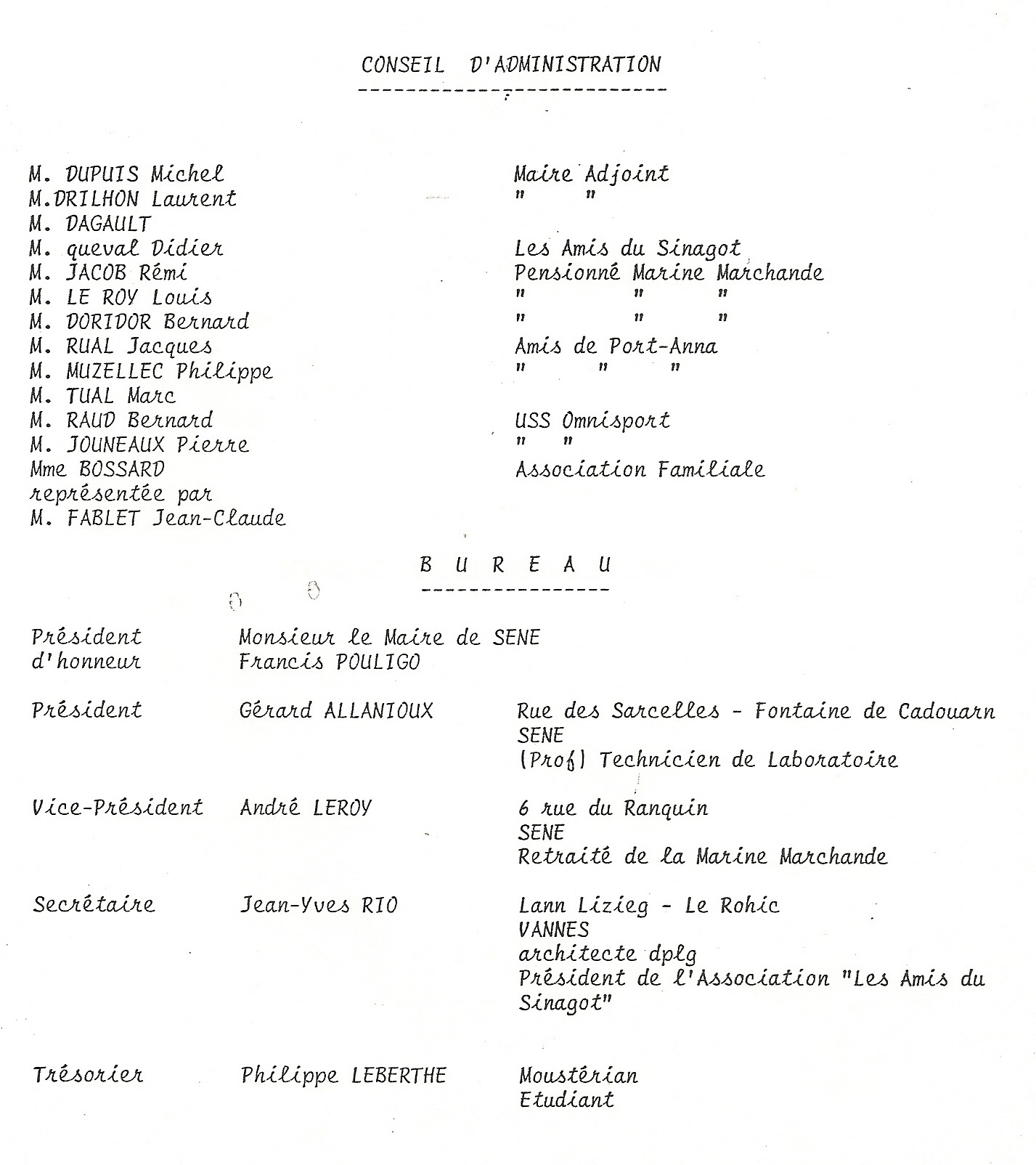

Tout au long du projet, l'association dont la première appellation fut "Bateau Ville de Séné", pu compter sur le soutien d'Eric Tabarly qui venait à la fête des Voiles Rouges et naviguait sur le Souvenir avec les jeunes membres de l'assocation "Un Sinagot pour Séné". Le Jean & Jeanne fut mis à l'eau le xx 1990 à l'Île aux Moines.

Le bateau fut baptisé par le recteur de Séné, le père Chauvin le 12 août 1990, en présence de M. le maire, Marcel Carteau, de Gérard Allanioux, président de l'association "Un Bateau pour Séné" et de la fille aînée de son dernier propriétaire Mme Marie Louisa Noblanc [1914 - 2003] veuve de Fernand Serre [1914-1959]. L'association changera ensuite de nom pour et deviendra "Un Sinagot pour Séné".

En 1992 le Jean et Jeanne participe au festivité nautiques de Brest. Let évènement donne lieu à l'édition d'un pin's.

Plus curieux, en 2004 , les Vignerons du Mont Ventoux sortent une cuvée de vin rosé illustrée par le Jean et Jeanne.

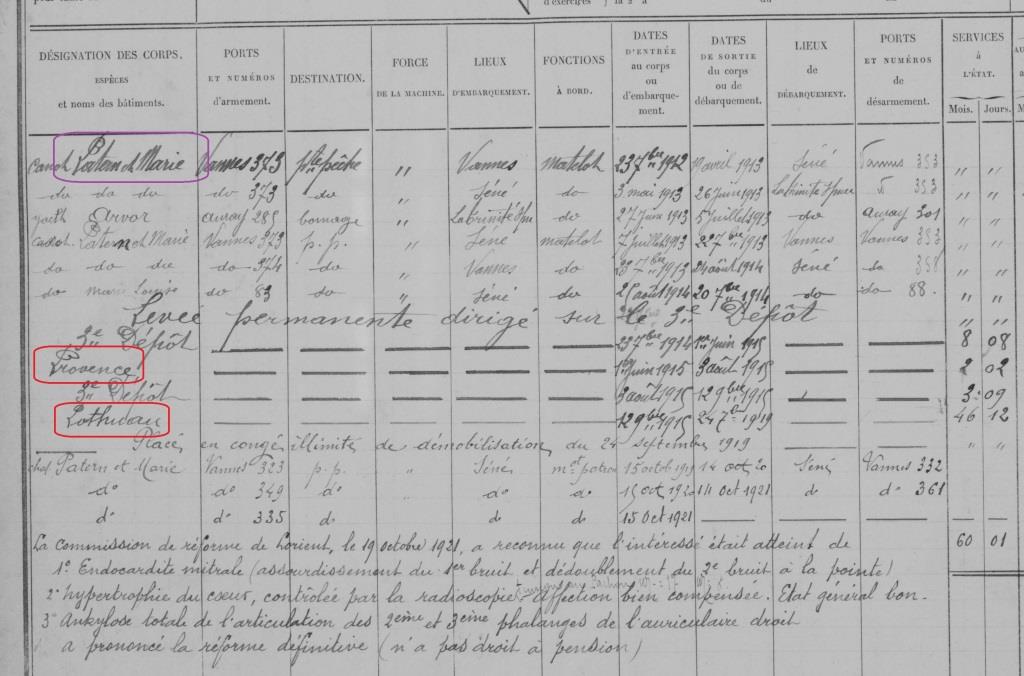

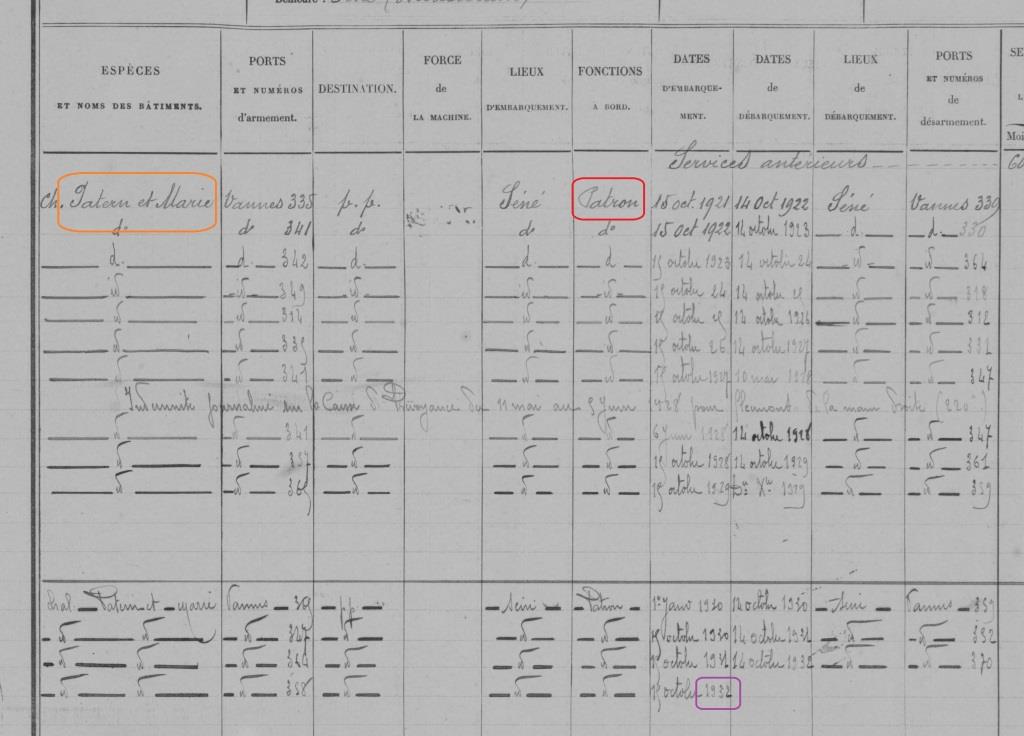

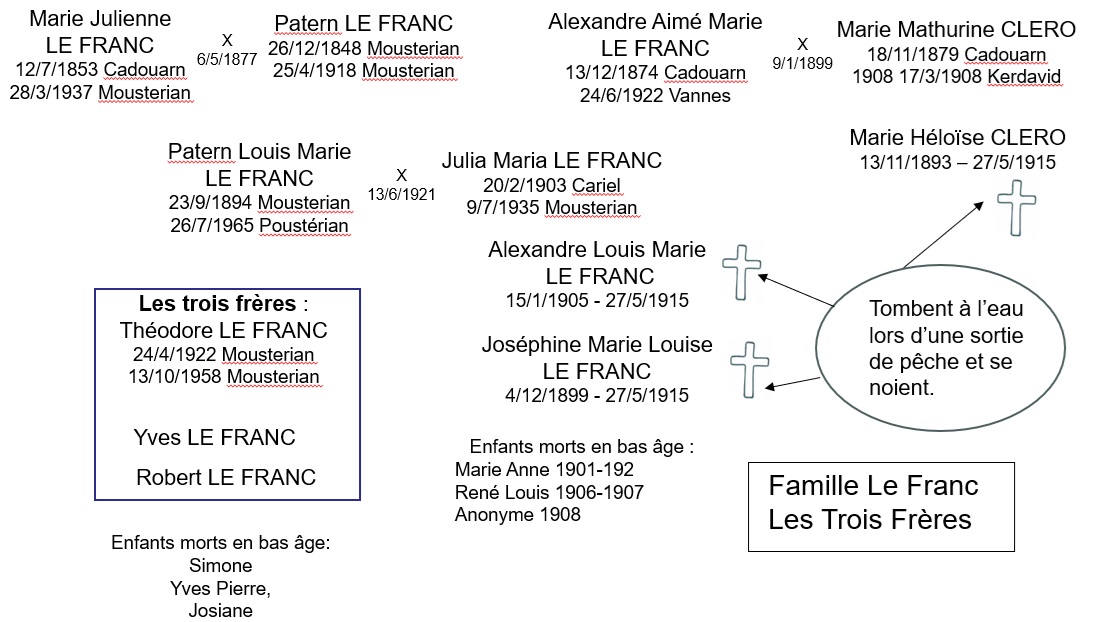

Le sinagot Les Trois Frères est le plus ancien sinagot restant construit à l’origine pour la pêche dans le Golfe du Morbihan et classé monument historique en 1983. Cet article reprend celui de M. Hueber, des Amis du Sinagot, enrichi et complété. Il dresse l‘histoire de Patern Louis Marie LE FRANC [1894-1965], le marin pêcheur de Séné qui a ordonné la construction du Trois Frères en 1943 au chantier Querrien du Bono.

Une famille de marins de père en fils.

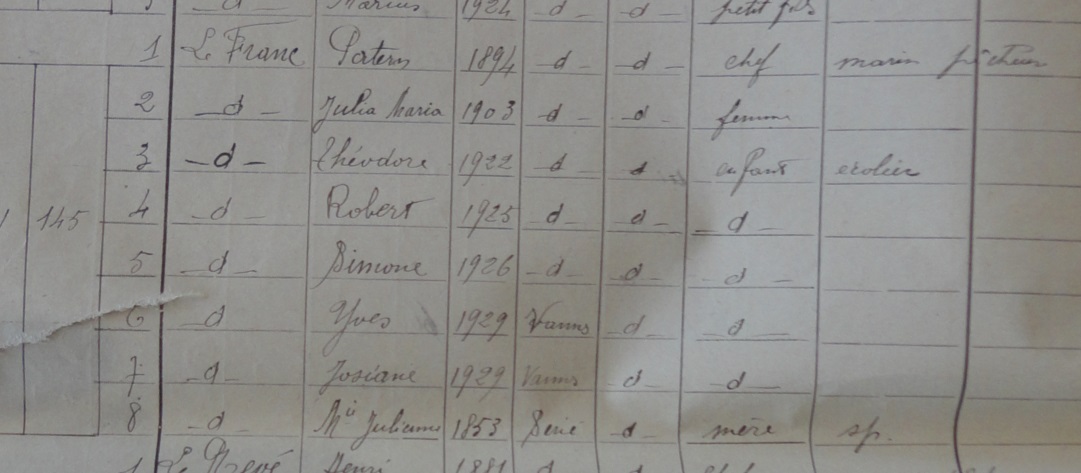

Patern Louis Marie LE FRANC est né le dimanche 23 septembre 1894 à 4 heures du matin à Moustérian, commune de Séné.

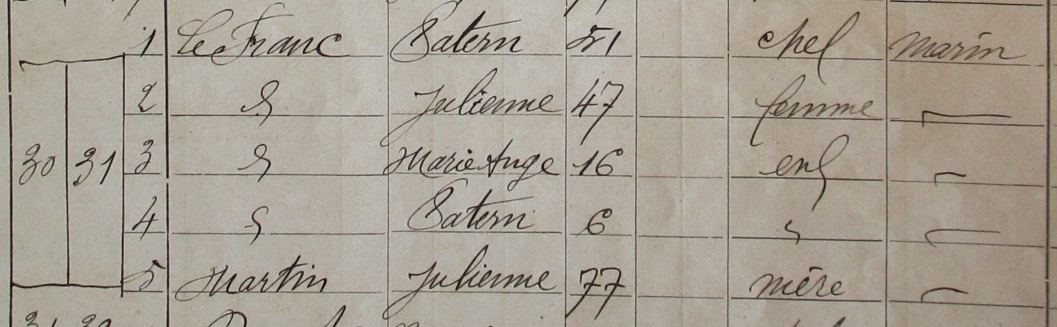

Comme nous l'indique cet extrait du dénombrement de 1901, il est arrivé au sein du foyer composé de son père Patern, de sa mère Marie Julienne LE FRANC et de sa sœur Marie Ange qui avait déjà 16 ans. La grand-mère maternelle, Julienne MARTIN, vivait également avec eux à cette époque et ce, pendant encore 8 ans. C’est une famille de marins depuis des générations. Aussi bien son père Patern que son grand-père Pierre Marie ont été marins à la pêche et au bornage.

Patern, le papa, avait déjà une belle carrière maritime lors de la naissance de son fils Patern Louis Marie en 1894. Il avait trouvé des embarquements à Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Lorient, Belle-Île, Dunkerque…. Il a même fait naufrage en 1882, au sud de l’Angleterre, quand il était sur le lougre Sainte Anne. La quarantaine passée il ne naviguera exclusivement qu’au départ de Vannes. Mais aussi bien sur des yachts, lougres que canots.

En 1891, il devient propriétaire à la suite de son père Pierre Marie du sinagot « Gazelle » qu’il gardera jusqu’en 1898.

Pendant 3 ans, de 1897 à 1900, il n’a pas été inscrit sur les rôles d’embarquement.

Mais dès cette date il fut en possession d’un beau sinagot construit au Chantier Martin à Cadouarn. Le « Patern et Marie » dont le nom associe les deux époux, Patern et Marie Julienne. Sur cette vieille carte postale, on repère le numéro d'immatriculation du sinagot X652V et au pied de la proue Patern LE FRANC vers 1900.

Patern LE FRANC à la barre du sinagot « Patern et Marie »

C’est sur ce bateau qu’il navigua comme patron jusqu’à sa mort en 1918 à 69 ans.

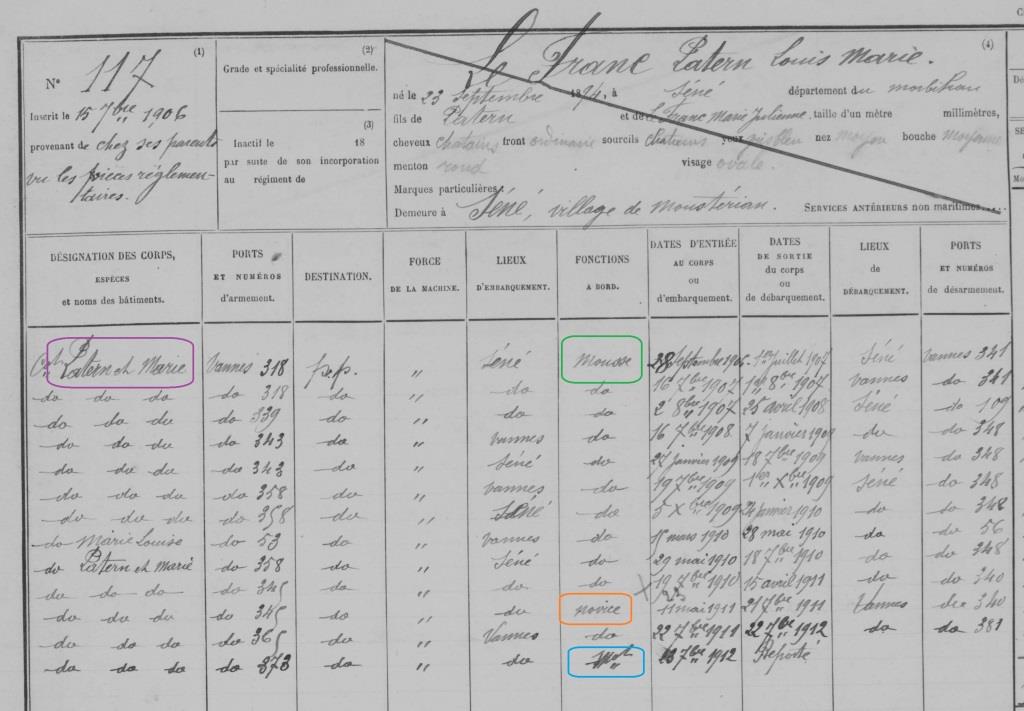

Patern Louis Marie LE FRANC, 1er patron du Trois Frères

Reprenons la vie de Patern Louis Marie LE FRANC, le premier propriétaire du sinagot « Les Trois Frères »

Comme nous le disions, il est né en 1894. Sa vie maritime commença comme mousse sur le sinagot de son père, le « Patern et Marie ». Il avait 12 ans le 28 septembre 1906.

Pendant la Grande Guerre il est mobilisé sur le cuirassé Provence. A noter que sur les 5 ans qu’a duré son service armé, il en a passé 4 sur le croiseur cuirassé « Pothuau ». Bâtiment de guerre qui l’emmena en Afrique, Egypte ainsi qu’à Singapour.

En 1921, deux ans après son retour de l’armée, âgé de 27 ans, il épousa Julia Maria LE FRANC. Jeune fille de 18 ans qui habitait le village du Ranquin à Séné. Ils ont le même nom de famille. Ils sont cousins au 4ème et 5ème degré, via DANET Vincent (1768-1831) et LE DORIOL Julienne (1766-1828).

Quelques mots sur Julia : Ce fut une femme de caractère qui ne s’en laissait pas compter. Elle eut de ce fait quelques démêlés avec la justice. Mais c’est une autre histoire…….Enfant, elle perdit son frère Alexandre, sa soeur Joséphine et sa tante Marie Héloïse qui se noyèrent lors d'une sortie de peche sur le golfe.

A la mort de son père en 1918, il deviendra matelot patron puis "patron" du Patern & Marie. Il continua a naviguer jusqu'en 1932 sur ce sinagot.

Origine du nom du bateau

De cette union naquirent 6 enfants dont deux paires de faux jumeaux. On note que les deux derniers jumeaux naquirent à Vannes, où Julia leur maman, préféra accoucher à l'hôpital au 1 rue de la Loi, comme l'indique leurs actes de naissances.

– Théodore Patern Marie [24/4/1922-13/10/1958].

– Robert [13/1/1925-7/2/1951].

– Yves [3/5/1926-17/10/1928] décédé en bas âge

– Simone [3/5/1926-12/7/1988].

– Yves Pierre Marie [18/4/1929 _28/3/1971].

– Josiane [18/4/1929 - 28/3/1974].

Au moment de baptiser son bateau en 1943, ses deux filles Simone et Josiane sont bien vivantes. Un de ses garçons est décédé. Il décide de nommer son sinago "Les Trois Frères", pour Théodore, Robert et Yves.

Deux de ses fils : Théo et Robert à bord du sinagot « Les trois frères »

Deux de ses fils : Théo et Robert à bord du sinagot « Les trois frères »

Patern Louis Marie LE FRANC a possédé en nom propre 3 sinagots :

–Patern et Marie à la suite de son père et de sa mère veuve en 1918 et de retour de l’armée.

–Félicité et Madeleine, sinagot de deuxième main, pendant 9 ans de 1934 à 1943

–Les Trois frères, sinagot qu’il a fait construire en 1943 pour la somme de 35.000 francs [trouver la source].Le bateau a été lancé le 4 septembre 1943 et son premier armement a été le 13 janvier 1944. Patern LE FRANC garda son bateau une dizaine années avant de tomer malade en 1953. Il vend Les Trois Frères le 14 août 1954 à M. Courtel et M. Kerfriden pour 120.000 frcs. Une fois remis de sa maladie, Patern LE FRANC naviguera sur le Va Toujours.

Le vieux marin décède en 1965 à l’âge de 69 ans.

Il fut le pêcheur sinagot typique de son époque. Après une formation dès le plus jeune âge, il navigue à la pêche, fait son service militaire et se marie en revenant de celui-ci. Il fonde une famille qu’il nourrit de sa pêche.

Bien des malheurs s’abattent sur la famille en raison de problèmes de santé.

Son épouse meure à 32 ans alors qu’il avait 5 enfants, le plus âgé 13 ans, les 2 plus jeunes 6 ans.

On meurt jeune dans cette famille. A son décès à 69 ans, il a déjà perdu sa femme et trois de ses enfants.

Histoire du sinagot Le Trois Frères

Les 3 Frères participe à une régate

Cliché Maurice Méchin extrait dulivre Les Sinagots de Gilles MILLOT.

Patern Louis Marie LE FRANC nous a légué le sinagot Les Trois Frères construit en 1943 dans les chantiers Querrien du Bono. Il fut armé par son patron de 1943 à 1955 quand il s'en sépare. On peut s'étonner que pendant la guerre et sous l'Occupation, que Patern LE FRANC ait pu trouver le bois et le financement pour construire un sinagot. Il faut ce rappeller que Vannes et ses alentours comptent beaucoup sur les pêcheurs du Golfe pour approvisionner les citadins.

C’est ainsi que Patern LE FRANC vend son bateau à MM. Kerfriden et Courtel, respectivement dentiste et garagiste à Vannes. En août 1961, après plusieurs autres propriétaires, Les Trois Frères passe aux mains de Paul Le Gall, journaliste au Parisien libéré. Ce dernier le dote d’une superstructure et d’un moteur Mercedes de 7 chevaux. Cinq ans plus tard, M. Crouzet, un ingénieur parisien, l’acquiert à son tour. Il le rebaptise Solveig et le modifie radicalement : rehaussement du franc-bord d’une virure, ajout d’une nouvelle superstructure, installation d’un gréement de sloup houari puis de cotre à corne… Solveig navigue ainsi quelques années aux beaux jours, avant d’être délaissé dans le port de Vannes. On retrouve ce Sinagot en triste état, portant le nom de Solveig.

Il est acquis par M. Jean YVes RIO qui le remet dans son état originel. En 1983, l'association Les Amis du Sinagot le rachète et lui redonne son nom d’origine Les Trois Frères.

L’association sait qu’elle possède là un objet du patrimoine maritime qu’il faut à tout prix protéger. Elle engage alors une procédure de protection. Le 29 décembre 1983 ce navire fut déclaré protégé au titre de la législation sur les monuments historiques. Ce classement symbolise la sauvegarde du bateau, à travers l’accord de subventions qui vont permettre à l’association de restaurer et d’entretenir le Sinagot entre mai 1985 et août 1986.

Il a subi une première restauration en 1988 au chantier Michelet à Conleau et une seconde, en 1992, au Chantier du Guip 2 à l'Île-aux-Moines. Entre février/mars 2008, la pourriture ayant fait son œuvre sur quelques parties du bateau, plusieurs bordés ont dû être changés.

Et en 2023-2024 il est à nouveau restauré pendant 17 mois au chantier du Guip sur l'Île aux Moines.(cliché Aulard)

Les Trois Frères, reconnaissable à son liseret bleu, constitue l’image de l’association et du Golfe du Morbihan. Il permet aux membres de naviguer régulièrement dans le Golfe, mais aussi jusqu’à Brest et Noirmoutier, en participant aux Régates du Bois de la Chaise. Aujourd’hui, le Sinagot est de toutes les fêtes locales: la Fête des Deux Cales (Montsarrac en Séné et Le Passage à Saint-Armel), celle du Logeo, la fête du Moulin de Berno à l’Ile d’Arz, la fête de l’huître à Saint-Goustan, la fête des Voiles Rouges à Port-Anna, sans oublier bien sûr la Semaine du Golfe. Toutes les éditions de cette manifestation ont vu naviguer Les Trois Frères.

L'ordre de la Visitation fout fondé en 1604 à Annecy. Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de Chantal, jeune veuve de 28 ans et mère de quatre enfants, rencontre à Dijon l'évêque de Genève, François de Sales. Entre eux, va s'établir une grande amitié spirituelle, qui va la pousser à venir s'installer près de lui à Annecy et à fonder l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie.

L'ordre va se développer rapidment et parvenir dans l'ouest de la France, En 1635, les soeurs de la Visitation, à l'étroit dans leur couvent du Croisic viennent s'établir à Vannes, où elle construisent un couvent en 1652. Aujourd'hui, derrière la mairie, sur la parking subsiste des arcs, ultimes vestige de ce couvent qui fut également le siège de la Caserne des Trente.

Outre les immeubles situés à Vannes, les religieuses de la Visitation avaient aussi quelques propriétés répandues dans les paroisses limitrophes comme Elven et Séné.

En 1714, le 30 janvier, par acte au rapport de M. Le Barbier, notaire royal, les religieuses de la Visitation de Vannes acquirent de dame Renée Truillot, épouse et procuratrice générale d’écuyer Guillaume Le Bartz, « avec promesse et obligation de toute garantie, le lieu et maison noble d'Auzon, avec ses appartenances et dépendances, situées en la paroisse de Séné, y compris une pièce de terre sous vigne, cernée de murailles, contenant environ un journal de terre, autrefois appelée la vigne de Randrecar ou de Callac, proche la dite maison d'Auzon, et une autre pièce de terre, contenant environ deux journaux, située en la motte d'Auzon, à la charge aux dites religieuses de tenir et relever les dites maisons d'Auzon et deux pièces de terre prochement et noblement du Roi notre sire, sous la cour de Vannes, à devoir de rachat, foi et hommage ;

On reconnait là la belle demeure d'Ozon avec son enceinte en mur de pierre, qui ironie de l'histoire, a été planté d'une vigne en 2020-2024.

En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de M. Le Barbier, « Messire Jean de la Monneraye, [5/12/1666-16/12/1737] chevalier, seigneur de Bourgneuf, et dame Marguerite Le Mézec,[10/12/1682-25/11/1755] son épouse d'Auray, vendirent aux Religieuses de la Visitation la maison, terre noble et seigneurie de Cantizac et la Salle, situées en la paroisse de Séné, comprenant : le manoir principal et ancien du dit Cantizac avec les logements, pourpris, cours, jardins, vergers, fuie, garennes, bois de haute futaie et de décoration, rabines et taillis, prés et prairies ; — la métairie de Cantizac, avec tous ses logements, terres labourables, pâtures et friches, prés et prairies, jardins et vergers, vignes et étang ; — les quatre métairies nommées le grand et le petit Guergelen et le Guerneué : deux desquelles métairies sont à présent appelées Kervilio, et les deux autres Keravelo ; — la maison du moulin de Cantizac et celle du clos de Coetihuel, dépendant des dits pourpris, — les deux moulins à mer de Cantizac et d'Herbon, avec leurs chaussées, étangs, refouls, logements, issues et franchises ; — une maison ruinée, avec ses prés, terres labourables, landes, pâtures et vignes, nommée Penn-er-Sal ; — les rentes foncières et censives, dépendant des dites terres de Cantizac et de la Salle, droit de banc et enfeu prohibitifs, tombes élevées dans le choeur et chanceau de l’église paroissiale de Séné, et autres droits honorifiques et de prééminence appartenant aux dites terres et seigneuries de Cantizac et de la Salle ; — de plus le droit de four à ban de la paroisse de Séné et droit de bannalité, reconnus par les commissaires du roi le 28 décembre 1689 et le 19 mai 1690 ; — le tout échu à la dite dame de Bourgneuf des successions d’écuyer Julien Le Mézec, sieur de Saint-Jean, et de dame Marguerite Champoing, ses père et mère ;

« A la charge eaux dites religieuses de les tenir et relever prochement et noblement du roi notre sire, sous son domaine et juridiction de Vannes, et de payer pour l’avenir, et à compter du jour de Toussaint dernier, les rentes par argent et grains, qui se trouveront dues tant au dit domaine qu’à autres ; la dite vente et cession ainsi faite entre parties, pour et en faveur de la somme de 30,000 livres tournois de principal et accessoires... » (Présidial. B. 315. p. 69).

En la même année le 23/08/1714, les mêmes religieuses restèrent adjudicataires des maisons et métairies de Kerdavy et de Cariel, avec un moulin à vent, le tout situé en la paroisse de Séné ; ces biens provenaient de la succession bénéficiaire de Robert Loyer et de Nicole de la Roche, sa femme, et furent vendus, en la juridiction de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, pour la somme de 15,050 livres tournois. (Présidial. B. 315. p. 119)

Les biens de la communauté étaient administrés par la supérieure, assistée d’un conseil de discrètes. Chacune d’elles était élue pour trois ans, et pouvait être continuée pendant trois autres années, après lesquelles il fallait une interruption.

A la Révolution, la terre de Cantizac et ses dépendances furent acquises, le 20 avril 1791, par M. Périer, de Lorient, au prix de 85,000 livres.