Eglise & Chapelles

- Le Trésor de Saint Patern par Yves-Jean BELOEIL-BENOIST

- Le Trésor paroissial de SENE, par l'Abbé LE ROCH

- La description de l'église, par le chanoine Joseph DANIGO

- Consécration de l'Eglise de Séné, par l'Abbé LE ROCH

- La construction de l'Eglise, par l'Abbé LE ROCH

- La recontruction de l'Eglise, par l'Abbé LE ROCH

- Les vitraux de Séné

- Chapelles disparues de Saint-Vital et Saint-Sébastien

- Séné inventaire du patrimoine

- Chapelle Sainte Anne à Bellevue

- Chapelle de Boëdic

- La chapelle de Saint-Laurent, par l'Abbé LE ROCH

- Chapelle Notre Dame de Bon Voyage à Kerarden

- Chapelle Saint-François Xavier à Limur

Le Trésor Paroissial de Séné

Source : Le Sinagot, bulletin paroissial, abbé Joseph LE ROCH, texte enrichi et illustré.

Ce trésor se compose :

1. d'un calice en Vermeil du XVème siècle.

Signalée dans l'inventaire de l'argenterie de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes en 1488, cette œuvre d'origine nantaise, de Jean Pigeon qui y a laissé son poinçon d'orfèvre, aurait appartenu en 1517 à Jean Le Petit, vicaire d'Arradon, puis, sans raison connue, elle a été attribuée à la paroisse de Séné.

Ce calice en vermeil (vermeil = argent doré) dont la hauteur est de 0.21 m et le diamètre à la base de 0.15m, a sa base terminée par 6 lobes arrondis. Sa coupe est à parois évasées, et son noeud terminée de cabochons de métal. Un des lobes du pied porte un écusson qui se "lit" ainsi : parti au 1 de Bretagne (hermines) -- au 2 au lion rampant (armes d'Isabeau d'Ecosse, duchesse de Bretagne, femme du Duc François 1er de Bretagne. Le lobe opposé porte une scène de la Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean.

Isabelle Stuart ou Isabeau d'Écosse (née entre 1425 et 1427 - morte en 1494 à Vannes, duché de Bretagne), fille de Jacques Ier d'Écosse et de Jeanne Beaufort, fut duchesse de Bretagne entre 1442 et 1450 par son mariage avec François Ier de Bretagne.

Sous la base se lit une inscription en caractère gothique : "J. LE PETIT L'ENE ARADON ce qui pourrait faire croire que ce calice était destiné à la paroisse d'Arradon. Cette inscription est accompagnée de poinçons d'orfèvrerie.

Nota. - Isabeau d'Ecosse a vécu en Bretagne de 1442 à 1499 ou 1500, date de sa mort. Jean Le Petit a été vicaire perpétuel d'Arradon en 1517.

Photo : inventaire Ministère Culture

La patème (soucoupe) qui accompagne ce calice est en argent doré également et gravé du XVIème siècle. Son diamètre est de 0.14m. Bien qu'elle ne comporte pas de poinçon, elle a mérité dernièrement d'être classée (avec le calice) par les Beaux-arts,car son décor rappelle presque exactement celui d'une patème de la Trinité- Porhoët. Ce décor, gravé de poinçon, comporte à l'intérieur d'un cercle une rose géométrique à quatre pétales entre lesquels s'incrit une tige à plusieurs branches. Le calice, lui, est classé depuis le 2 décembre 1922. Il est évident que ce calice et cette patène (comme d'ailleurs la "plaque de cuivre qui suit) ne peuvent rester à l'église ou à la sacristie par crainte de vol. Mais on peut les voir en le demandant à Mr. le Recteur.

2. d'une plaque de cuivre de 0.15 m sur 0.10 m présentant, au repoussé, la scène de la Présentation au Temple à nombreux personnages (XVIème siècle). Cette plaque, dont on ignore la destination, fut trouvée dans l'église. sans doute, servait-elle au "baiser de paix" à l'occasion des "relevailles". Cette plaque est classée.

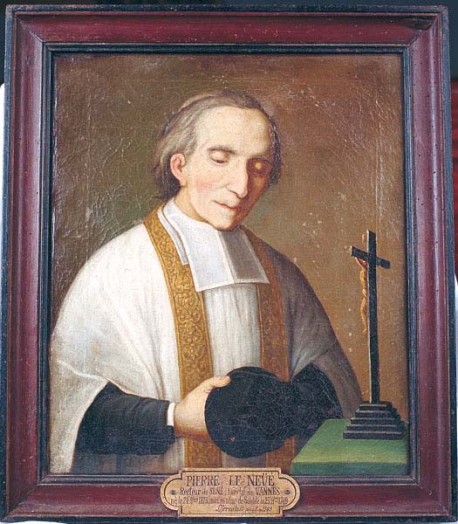

3. d'un portrait de Mr. Pierre LE NEVE, natif de Tréffléan, qui fut recteur de la Paroisse de 1716 à 1749, année où il mourut en odeur de sainteté. Ce portrait fut fait à l'époque par le peintre L'Hermitais de Vannes. Il est actuellement exposé au Presbytère de Séné où on peut le voir. Nous l'avons déjà reproduit, avec la vie de ce saint prêtre dans le bulletin paroissial de novembre 1978 dansle chapître intitulé "Mon curé chez les pauvres" l'abbé Le Névé. Le "masque de cire" de ce même prêtre est coservé à la sachristie.

4. d'une grande croix reliquaire en fer forgé du XVIIIème siècle.

Cette croix que l'on peut voir à la croisée du transept de l'église est attribuée à Eustache Roussin, orfèvre et forgeron né à Josselin. Il forgea une magnifique chaire à prêcher pour l'église de son pays natal, et une autre, identique pourl'église de Carnac. celle-ci, signée de ses initiales, date de 1783. Il aurait également travaillé, croit-on, à la grille du Château de Versailles. La croix-reliquaire de Séné a été classée le 25 mars 1924. La croix en fer forgé est ornée en son centre d'une monstrance où devait se trouver la relique de la Vraie-Croix.

L'église actuelle de SENE est donc celle que l'architecte DEPERTHES a dessinée en 1877 et qui a été réalisée de 1878 à 1894. Construite en moellons de granit recouverts d'un enduit, elle laisse apparâître de belles pierres de taille dans son soubasement, le long de la corniche à modillons, dans les contreforts et les chaînages d'angle, sur tout le pourtour des baies, ce qui lui donne une physionomie bien bretonne. Elle est fille de notre sol.

Les aspects extérieurs :

Longue de 45 mètres, pour une largeur maximale de 30 mètres, elle forme une croix latine avec un choeur terminé par un chevet polygonal, un transept sur lequel se greffent, du côté du Sud, deux absidioles, et une large nef de trois travées. Dans la partie haute, deux sacristies latérales et un appentis viennent compliquer un peu la belle régularité de ce plan.

De vastes fenêtres en triplets s'ouvrent dans chacun des trois pans du choeur et dans les travées de la nef où elles s'inscrivent dans des pignons triangulaires que séparent les contreforts à gargonville et pinacle. D'immenses rosaces trouent les pignons des transepts surmontées dans le haut du triangle par une baie étroite. Sur chacun des croisillons, du côté du Sud donne une porte en arc brisé, à tympan aveugle et linteau droit sur corbelets, décorée de deux colomettes de granit.

Privée de sa flèche, la tour perd beaucoup de son élan. Elle constitue un puissant massif de granit à trois étages: celui du portail, celui de la tribune et celui de la galerie supérieure. Deux tourelles polygonales l'accompagnent dans sa montée, coiffées d'une lanterne et d'un toit pyramidal. Vus de face, les deux premiers étages s'enfoncent en retrait de la maçonnerie qui leur forme comme deux contreforts latéraux. Le portail, voûté d'un arc brisé, s'orne de six colonnettes, deux sur sa face antérieure et les quatre autres au fond qui reçoivent des moulures toriques. Un linteau droit le tarre dans toute sa largeur et sur le tympan appareillé se détache la statue d'un guerrier, Saint Vital, ramené de son ancienne chapelle de l'île de Boëd. Au-dessus, deux grandes fenêtres jumelles, en arc brisé, séparées par une colonne, éclairaient l'étage de la tribune.

Un puissant encorbellement de sept corbelets à quatre copeaux ramène au droit du mur la galerie à qautre arcades brisées portées sur des colonnettes. C'est la partie la plus originale et la plus ouvragée de cette belle façade qui donne prix au jeu de la lumière et des ombres.

A partir de la corniche qui couronne le massif de la tour, s'amorce sur chacune des faces un talus qui ménage la transition avec la chambre des cloches. Celle-ci, ouverte, comme il se doit, aux quatre vents par une triple baie garnie d'abat-sons appartient déjà à la flèche, tout de suite interrompue par une coiffe d'ardoises qui hisse tout de même la croix et son coq à la hauteur de 28 mètres. Sur la face antérieure, un pignon aigü contient le cadran de l'horloge.

Le vaisseau intérieur

Grâce à ses piles de granit et à sa voûte de brique et plâtre, aux arcs en trois point moulurés d'un bandeau entre deux tores, le vaisseau intérieur présente une belle unité et un aspect gothique, tout en opposant les teintes sombres des supports à la blancheur de la couverture.

Large de huit mètres, la nef principale est séparée des tas-côtés par des piles cylindriques dont la base, régulièrement moulurée, repose sur un support quadrangulaire. Malheureusement, les corbeilles des chapiteaux attendront toujours leurs sculptures. Les tailloris polygonaux reçoivent les arcades latérales, les doubleaux de la voûte principale et ceux des collatéraux oui s'appuient d'autre part sur des pilastres de granit engagés dans les murs. Au fond de la nef, une grande arcade, largement ébrasée englobe à la fois l'étage du portail et celui de la tribune qui pèse de tout son poids sur un arc segnentaire étayé latéralement par deux colonnes de granit.

Le transept, d'une largeur égaile à celle de la nef, est cantonné de piles cruciformes et sur ses ailes, du côté du Sud s'ouvrent d'abord une arcade, puis l'absidiole où se loge une petite chapelle.

Deux arcades brisées délimitent latéralement l'avant-choeur et ménagent un passage vers les sacristies tamis que le choeur proprement dit se compose d'une travée droite et d'une abside à trois pans.

L'effet d'ensemble est heureux et la réduction en largeur de la nef lui a assuré de meilleures proportions. D'autre part, ce vaisseau vaste, aéré, bien éclairé se prête admirablement au déroulement des cérémonies liturgiques.

Le choeur

Les vitraux récemment placés dans les trois fenêtres du choeur y déversent une lunière généreuse et colorée où dominent les ors au centre, les bleus à droite et les oranges à g:iuche. Ils se sont substitués à une première série où figuraient Saint-Patern, Saint-Pierre et Saint-Jean. Autour du sujet principal : Saint-Patern, Saint-Pierre et Saint-Joseph sont disposés des symboles ou des scènes qui évoquent la paroisse de SENE: la tour de l'église et la croix de Montsarrac, et ses activités agricoles et maritimes. C'est une invitation à consacrer à DIEU l'existence et le travail des honmes.

Cette chaude lunière introduit dans le sanctuaire un climat de fête. L'ancien autel de bois, sculpté par LE BRUN de LORIENT demeure en place. Sur sa face antérieur, cinq statuettes en ronde basse représentent la Sainte Famille: au centre Jésus et de part et d'autre, la Vierge et Saint-Joseph, Sainte Anne et Saint-Joachim. Elles sont disposées dans des arcatures qu'encadrent deux colonnettes.

Aux extrémités, deux compartiments s'ornent de simples tentures. En arrière de l'autel, faisant corps avec lui, mais le débordant de toutes parts s'élève un retable¬tabernacle. Au bas, de chaque côté, se voient les statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Le tabernacle s'encastre dans deux gradins sculptés de pampres et de rinceaux et de part et d'autre quatre panneaux lui font cortège, ornés d'arcs trilobés, de gables et de pinacles fleuris, à la manière néo-gothique très en faveur à l'époque.

Les stalles, oeuvres du même artisan, ont disparu mais aux murs de la travée du choeur s'adossent, les statues en plâtre, de Saint-Patern, le titulaire de l'église et de Sainte Anne, patronne de la Bretagne

Le transept :

Dans le transept s'imposent au regard les deux irmnenses rosaces qui violent le mur et leur leur dimensions, le dessin des douze petites roses de granit et des médaillons cerclés de fer, lui donne l'apparence d'une claustra. Les vitraux primitifs continuent de déverser leur douce lumière colorée de bleu et de rose. Le médaillon central figure, à l'Est, la Pêche Miraculeuse et à l'Ouest, l'Education de la Vierge. Autour gravitent d'autres médaillons où apparaissent, d'un côté, les Quatre Evangélistes et leurs Symboles ; de l'autre, le Christ, Saint-Jean, Saint¬Joseph et Saint-Joachim et des phylactères à la louange de Sainte Anne. Sous les verrières, on a suspendu un trois mâts et un Sinagot qui gardent le souvenir de la marine à voiles.

Les petites chapelles qu'abritent les absidioles sont dédiées : celle de l'Ouest au Sacré-Coeur, celle de l'Est à la Vierge du Rosaire. Les autels rectangulaires comportent le même décor d'arcatures et de colonnettes avec pour motif central, là, un Sacré-Coeur, ici, le monogramme de Marie. Celui du rosaire a conservé son retable-tabernacle en escalier, orné d'arabesques. Malheureusement, les deux vitreaux du Sacré-Coeur et de Saint-Dominique s'altèrent gravement. Les chapelles sont en outre, habitées par les statues de plâtre de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de Sainte-Jeanne d'Arc et celles, plus anciennes et en bois, de Sainte¬Barbe et de Saint-Isidore, toutes deux visiblement de la même main. Debout près de la tour qui lui servit de prison, Barbe, vêtue d'une robe serrée à la taille

et d'un manteau qui lui barre le corps, une palme à la main et les cheveux flottant librement sur ses épaules, prie le Seigneur. Dans une attitude un peu semblable, Isidore, en " bragon bras" , cerclé d'une large ceinture à boucle, serre dans son bras gauche une épaisse gerbe de blé.

Contre les piles du Sud, on a placé les statues en plâtre de Saint-Pierre dde Notre-Dame.des Sept-Douleurs et de Saint-Cornely, protecteur des bêtes à cornes:

Vis-a-vis, Saint-Antoine de Padoue etait l'objet d'une grande dévotion de la part des tertiaires de Saint-François. De l'autre côté, à la pile du transept s'adosse une croix reliqquaire de fer forgé semblable à celle de Saint-Patern de VANNES et de la meme main. Elle avait été introduite dans l'ancienne église, en 1766, et placee. sur un petit autel, a l'entrée du choeur, au milieu d'un décor de boiseries, de tapisserie et de tableaux. Haute de trois mètres, le fut a 0,28m de largeur et 0,17m d'épaisseur: la traverse mesure 1 m 60. Les surfaces sont garnies d'arabesques et de roses de métal. Les extrémités s'arrondissent pour contenir une sorte de palmette à partir de laquelle s'épanouit une fleur de lys dorée. Au coeur de la croix, un cercle de fer enveloppe une monstrance rayonnante où se trouvait placée

la relique. Ce travail de ferronnerie s'apparente à celui que l'on voit aux chaires de JOSSELIN et de CARNAC, oeuvres d'Eustache ROUSSIN. Il est regrettable que le Recteur G. JALLAY et les fabriques qui ont sollicité du chapitre cathédrale, la permission de la placer dans l'église, ne nous aient pas livré de renseignements plus précis.

Il n'y a pas si longtemps figurait dans le transept la chaire réalisée en 1892 par E. BLAIS. Elle a été démontée mais les éléments en sont conservés et notarrment la cuve polygonale dont les pans sont délimités par des colonnettes en forme de tourelles et sculptés en haut relief des images du Christ et des Quatre Evangélistes.

La nef :

La nef a reçu désormais une garniture complète de vitraux non figuratifs en dalles de verre qui tamisent la lumière. Du côté de l'Est, les tonalités, des bleus et des verts, sont froides, équilibrées heureusement par les couleurs plus riches et plus graves des fenêtres qui leur font face.

Une scène unique anime les deux verrières de la tribune. Par-dessus, la rivière de Noyalo et une Île du Golfe, deux pélerins se tournent vers Notre-Dame de Bon Voyage, salués par un maraîcher qui travaille en compagnie de sa femme.

De part et d'autre du portail sont ménagées deux petites chapelles qui abritent l'une l'autel de Notre-Dame de Lourdes et l'autre le baptistère. Au devant de l'autel, une triple arcature contient une image en relief de la Grotte

de Lourdes, entre un lys et un rosier. Le gradin surélevé encadre un faux tabernacle qui sert de support à la statue de l'Apparition et des motifs végétaux meublent encore des arcatures aveugles. La fontaine baptismale, en marbre sombre, du modèle courant à l'époque, comporte un pied en fonne de balustre et une cuve ovale. Les vitraux de Notre-Dame de Lourdes et de Saint-Jean-Baptiste datent de 1900 et sont l'oeuvre du verrier vannetais LAUMONNIER. Deux confessionnaux, sans style, hérités de l'ancienne église, complètent le mobilier avec les 14 stations du Chemin de la Croix.

On a voulu voir parfois dans l'église de SENE une construction néo-romane, sans doute à cause de ses fenêtres en. triplets. Pourtant, L'utilisation constante, à l'intérieur plus encore qu'à l'extérieur, de l'arc brisé lui donne un aspect beaucoup plus gothique. En réalité, l'architecte DEPERTHES empruntait des éléments à des styles divers, se réservant de les utiliser, de les interpréter et de les assembler selon ses idées et ses goûts. Comme la Basilique de Sainte¬Anne d 'Aura y, l'Eglise de SENE est une oeuvre écléctique et vaut par ses proportions intérieures et sa parure de granit.

Le vaisseau ample et net de lignes offre, en effet, un vol une agréable et pratique. L'excès de lunière et la discrétion du mobilier le rendaient un peu trop austère. Maintenant qu'il a reçu une parure de vitraux, il est habité par une atmosphère festive qui favorise la rencontre avec DIEU et annonce le ciel. N'est-ce oas là le rôle de l'église?

On se prend à rêver à ce qu'elle aurait pu être si sa construction avait été conduite à son terme, selon le plan prévu. Quand on l'aperçoit de loin, sa masse domine les maisons blanches du bourg. Visiblement, il lui manque cette flèche qui. aurait hissé la croix à plus de 50 mètres et lui aurait permis de prendre place dans cette couronne de cloches dont les aiguilles, depuis Locmariaquer jusqu'à Arzon, par Baden et Arradon, esquissent un diadème autour du prestigieux Golfe du Morbihan.

Chanoine Joseph DANIGO.