Emile MORIN aura collectionné pendant de nombreuses années les vieilles cartes postales et les vieilles photos de Séné. Dans son livre "Le Pays de Séné" il nous a fait le commentaire des plus intéressantes pour en savoir plus sur le patrimoine et l'histoire de notre commune.

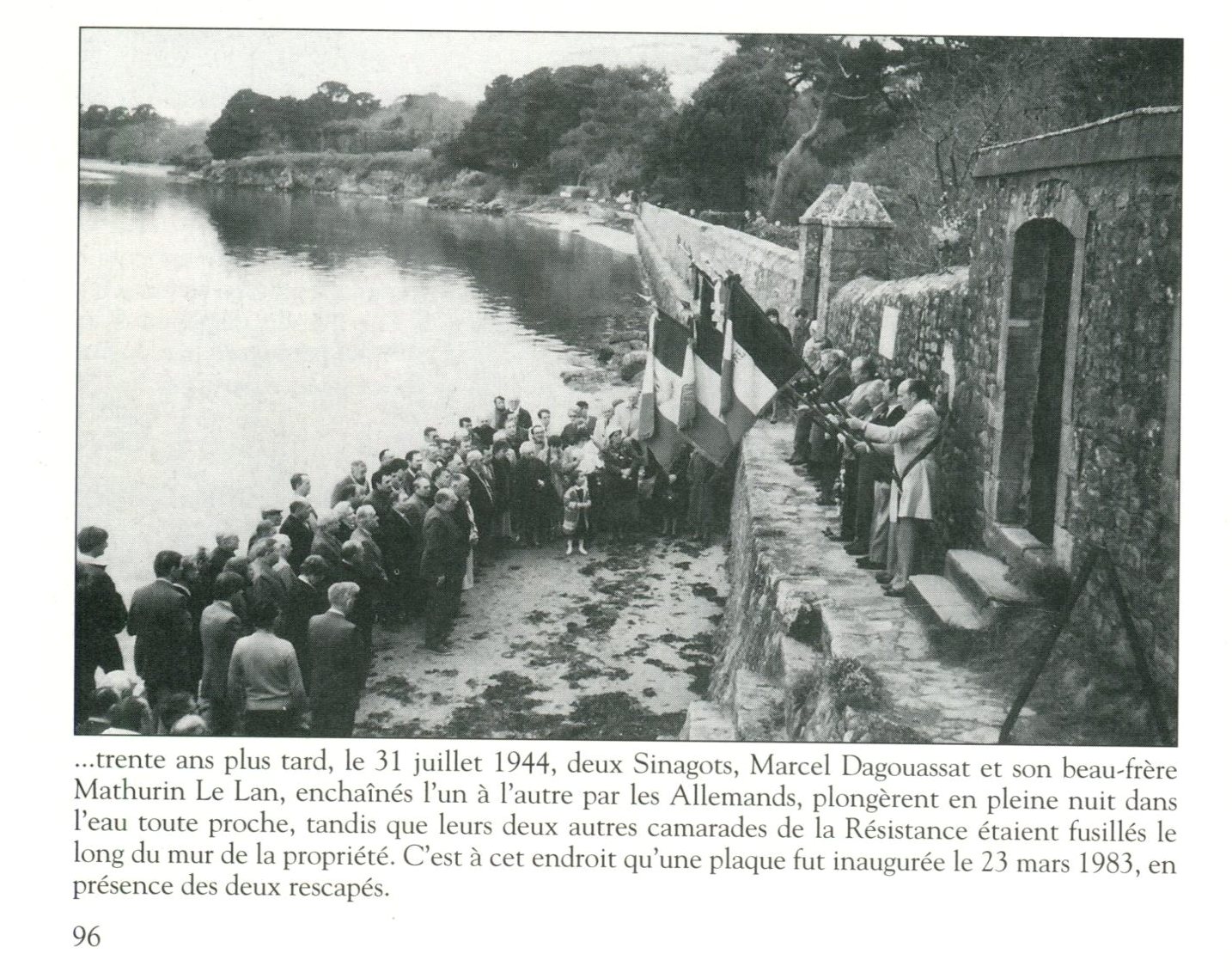

Ainsi cette photo accompagnée de ce commentaire :

"le 31 juillet 1944, deux Sinagots, Marcel DAGOUASSAT et son beau-frère Mathurin LE LAN, enchainés l'un et l'autre par les Allemands, plongèrent en pleine nuit dans l'eau toute proche, tandis que leurs deux autres camarades de la Résistance étaient fusillés le long du mur de la propriété. C'est à cet endroit qu'une plaque fut inaugurée le 23 mars 1983, en présence des deux rescapés."

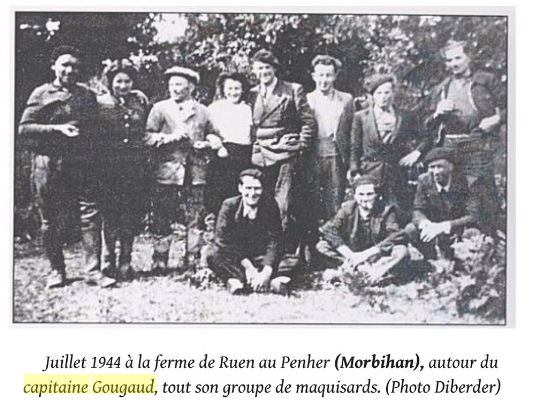

Un hasard heureux me fait rencontrer Pascal DAGOUASSAT, fils de Marcel DAGOUASSAT, qui me fait le plaisir de me lire le témoignage sur cet évènement écrit par son oncle Antoine LE LAN. Ce texte est intégralement repris ici, avec des sous-titres pour en faciliter la lecture, annoté et illustré. Antoine LE LAN choisit de mettre par écrit ses souvenirs sous la forme d'une lettre posthume adressée au Capitaine Georges GOUGAUD [ 7/11/1924 Thionville-15/7/1944 Saint-Avé], chef des maquisards de la 1ère Compagnie des FFI, fusillé par les Allemands.

Lettre de notre père au capitaine Gougaud

"Voici les faits authentiques de mon passage dans la 1ère Compagnie du maquis, jusqu'à mon versement dans la marine.

REJOINDRE LE MAQUIS

Dans les premiers jours de Juin 1944, des amis de Séné sont venus me demander si je voulais rentrer dans le maquis. Le lieu de rendez-vous, Langle à Séné d'où je suis parti avec deux autres Sinagots, Conleau-Arradon en bateau, puis à travers champ direction Plescop où nous sommes arrivés dans la soirée dans une ferme, nous étions assez nombreux au rendez-vous.

La section des Sinagots a été dirigée vers le maquis de Treulan, c'est là que j'ai fais votre connaissance ainsi qu'avec les gars qui étaient déjà installés dans le bois, j'ai vu que tout était organisé.

Quelques jours plus tard, nous avons eu un parachutage, c'est là que j'ai eu ma première arme, un fusil canadien, puis ce fut la bataille de Botségalo, [là où furent tués le 18 juin 1944, les Frères GREGAM] après l'accrochage avec les Allemands, ce fut le déplacement vers le bois de Florange colonne de un.

Dans la nuit, beaucoup d'entre nous tombaient de fatigue, il fallait enlever ce qu'ils avaient de compromettant, si bien que je me suis retrouvé à Chapelle-Neuve avec un bazooka, une mitraillette avec ses balles et ses chargeurs, une dizaine de kg de haricots, plus mon fusil et je n'étais pas le seul dans ce cas.

Nous sommes arrivés épuisés dans la soirée, nous n'avons rien mangé depuis la veille, sauf quelques-uns un morceau de pain par-ci, une bouteille de cidre ou de l'eau par là que les gens nous donnaient en passant, car il ne fallait pas s'arrêter, la colonne devait bien faire mille hommes.

Après quelques heures de repos, il a été décidé de se remettre en compagnie séparée, je suis avec vous et ceux qui restaient de la 1ère Compagnie, se rapprochant de Vannes, nous avons fait plusieurs étapes dans des secteurs, dont je ne me rappelle pas les noms, tout ce que je sais, j'ai vu en vous un chef, dévoué au ravitaillement et la sécurité de vos hommes.

Nous sommes descendus, dernière étape dans le bois de Kéral pas loin de Plescop pour la prise de Vannes.

Quelques jours plus tard, me trouvant de garde dans un chemin avec un autre Sinagot, un jeune fils de fermier entre 8 et 10 ans, arrive en courrant tout essouflé et nous prévient que de nombreux allemands se trouvent dans son village à quelques centaines de mètres d'où nous étions, encerclant les maquisards, je vous fais prévenir, aussitôt rassemblement, nous nous arrêtons plus loin le long d'un talus à côté d'un champs de blé.

Etant aux trois quarts encerclés, vous avez décidé avec les responsables de faire un vote à vive voix, étant peu nombreux, je crois que nous étions vingt-sept ou vingt-huit, il a été décidé en accord de camoufler provisoirement les armes et de repartir par groupes de deux ou trois.

Je suis parti avec deux autres gars, dont un para en direction de Saint-Avé à la tombée de la nuit, moi et Jean Doriol, coiffeur à Vannes avons décidé de rentrer chez nous pour nous changer de vêtements, avec l'intention de se revoir les jours suivants.

LES PROTAGONISTES

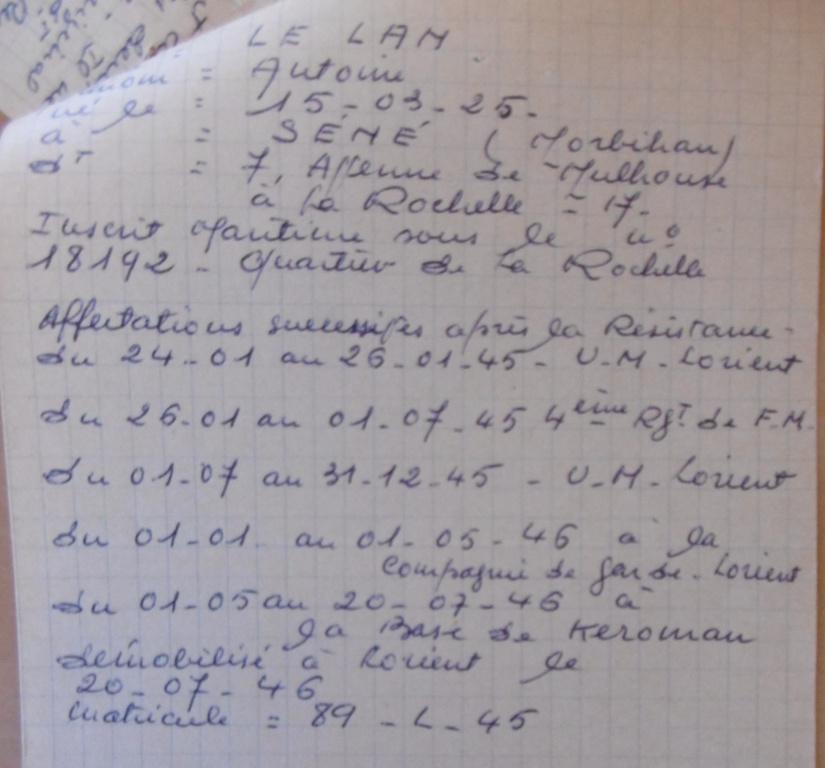

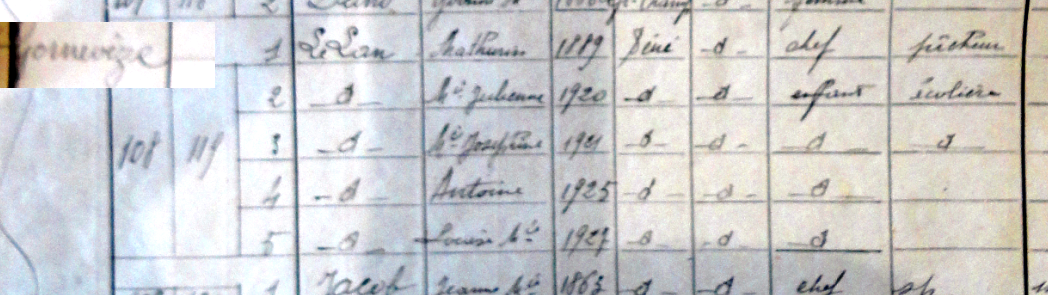

Antoine LE LAN [15/3/1925 Séné - 9/6/1999 Philboreau 17] nait au sein d'une famille de pêcheurs de Gorneveze, comme nous l'indique son acte de naissance et le dénombrement de 1931. Il est le portrait craché de son mère Mathurin, aussi tout le monde l'appelle du prénom de son père. En juillet 1944, il a 19 ans.

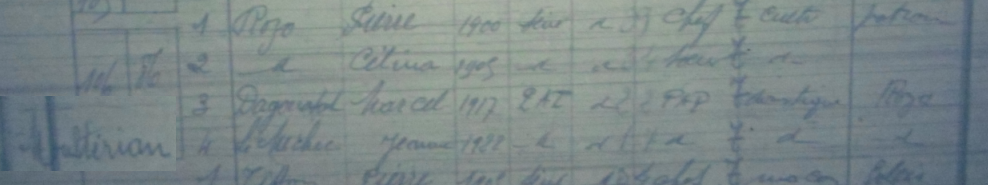

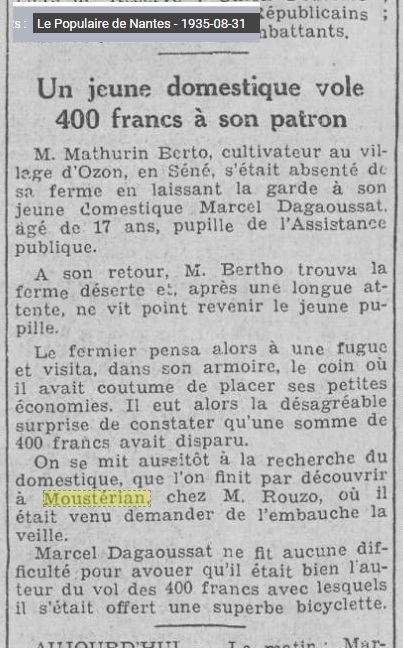

Marcel DAGOUASSAT, [17/9/1918 - 25/8/1988] nait à Quimperlé. Son père, Jules est un ancien combattant de la Première Guerre Mondiale dans la marine qui décède le 20/1/1919.

Le jeune Marcel est placé par l'assistance publique à Séné. Après d'autres familles d'accueil, il est domestique de ferme à Moustérian chez Pierre Louis Marie ROZO [22/8/1900-29/4/1988] et sa soeur Celina ROZO [1/1/1905-28/12/2002]. Les Rozo emploient également une autre jeune domestique, Jeanne LE MECHEC [5/11/1922-6/7/1988] qui épousera son patron le 9/10/1937. Par la suite Marcel DAGOUASSAT se mariera à Séné avec Marie LE LAN. En juillet 1944, il a 26 ans.

LA MISSION : nous sommes le 30 juillet 1944 à Vannes.

Quelques jours plus tard, mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] ayant rencontré à Vannes un gars de la résistance qui cherchait quelqu'un de sûr pour une mission délicate, lui parle de moi. Le lendemain 31 jullet 1944, rendez-vous est donné dans les landes de Séné avec ce gars qui dit s'appeller Robert MATEL, je lui apprends que je fais parti de la 1ère Compagnie que je dois rejoindre dès que possible, lui demande des renseignements au sujet de sa mission. Il me cite les noms de ses chefs, parle de Saint-Marcel et autre lieu que je connaissais, je décide de le suivre.

La mission était de descendre à 12H15 à Vannes au Café de la Belote, une femme blonde espionne, un officier de la Felgendarmerie et un des chefs de la Gestapo. Quelques jours auparavant alors que j'étais avec vous, nous étions prévenus qu'une femme blonde espionnait pour les allemands, rentrant dans les villages se faisant passer pour une soeur ou une femme de maquisard, demandant des renseignements, nous avons décidé d'éliminer ces trois personnes.

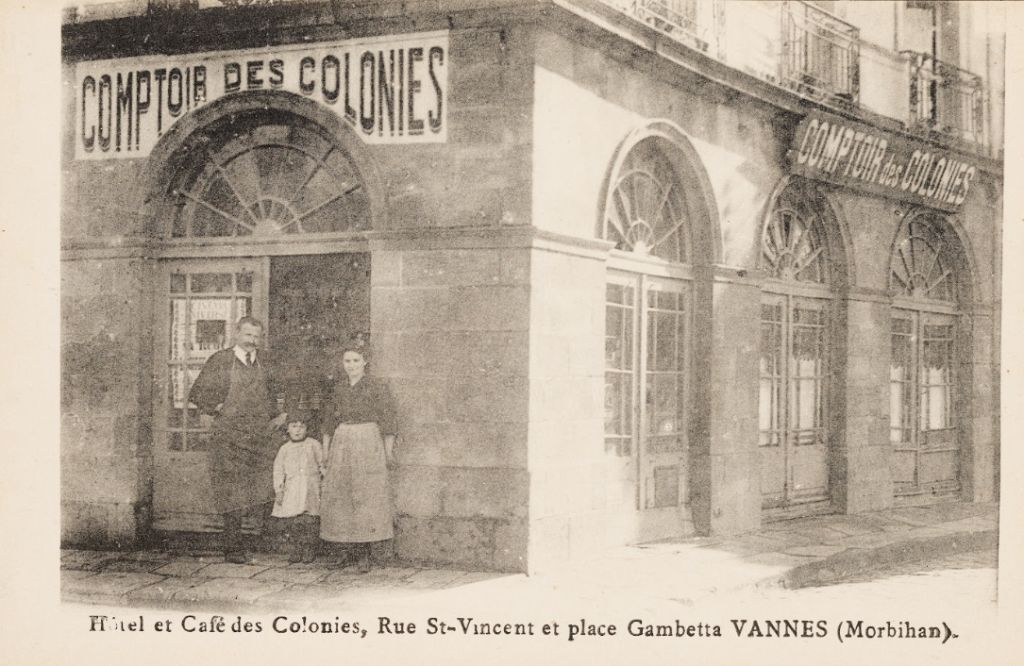

Nous partons à bicyclette avec mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] que nous récupérons un peu plus loin, il est environ neuf heures du matin, nous partons en direction de Vannes quand à mi-chemin la roue avant du chargé de mission [Robert MATEL] crève, n'ayant ce qu'il faut pour la réparation, l'on décide de faire route à pieds séparément, rendez-vous est donné aux Café des Colonies où l'on doit trouver un gars pour les derniers renseignements. Le Café des Colonies est fermé, nous rentrons au Café de l'Océan.

[Le café des Colonies correspond à l'actuel Gambetta à droite du café l'Océan, toujours existant]

Le gars n'est pas là. La mission est à faire coûte que coûte, il faut faire réparer son vélo et récupérer les armes à côté du chemin de fer, nous repartons à pied séparément, bicyclette à la main et remontons la rue Thiers, je regarde l'heure à l'hôtel de ville, il est 10h35, nous avons tout le temps pour faire la réparation chez Roussel, rue du Roulage. [actuelle rue de la Tannerie].

L'ARRESTATION

Nous n'avons pas été loin, aussitôt passé le virage pour descendre la rue du Menez, [cette rue démarrait au début de l'actuelle rue Joseph LE BRIX et descendait jusqu'en bas de l'actuelle rue du Mené], une voiture noire vient en sen inverse, s'arrête à notre hauteur à côté du cinéma Royal (actuellement la librairie Cheminant). Deux hommes sortent de la voiture s'engouffrent dans une maison à côté, je crois qu'en ce temps-là c'était une coutellerie, un officier allemand saute dans la rue révolver au poing suivi de getapistes révolver au poing également. Ils tirent sur Robert (MATEL) qui a pris la fuite, me trouvant à une vingtaine de mètres derrière lui je tente de fuir, je [Antoine LE LAN] n'ai pas eu le temps de passer le pied par dessus de la selle que mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] se trouvant derrière moi me crie "descend" [pour qu'il s'arrête et que les Allemands ne tirent pas ].

Deux fedgendarmes sortis de l'hotêl à côté [peut-être l'Hotel du Comerce et de l'Epée, où logeait des gradés allemands] m'avait braqué leur mitraillette dans le dos, aussitôt embarqués dans la voiture de la gestapo, mon beau-frère et moi sommes conduits rue des Fontaines, fouilles complètes, vêtement lacérés et les coups.

N'ayant rien trouvé de compromettant, ils nous rendent nos vêtements, conduis un par un dans le bureau de la gestapo où se trouve sept à hui officiers allemands, plus deux femmes allemandes (souris grises), l'une des femmes m'interroge en me demandant pourquoi les Allemands l'avaient arrêté, si je connaissais les noms des chefs du maquis, les lieux, me proposant si je leur donnait des renseignements, d'être déporté au lieu d'être fusillé, me donnant même tous les tuyaux pour m'évader d'un train (c'était-y pas beau çà). Au bout d'un moment, ne voyant qu'elle ne pouvait rien obtenir par la douceur, me font sortir encadré par des Allemands, mon beau-frère ayant subi l'interrogatoire par les mêmes femmes, me rejoint dans une autre pièce où nou ssommes frappés sans ménagement avec tout ce qui leur tombait sous la main. Ils nous mettent à la fenêtre qui donne dans la cour d'en face à la population en nombre qu'ils ont ramassée. C'est là que nous apercevons MATEL qu'ils ont réussi à prendre et trainent dans la cour

[Robert MATEL, blessé, s'était réfugié au fond d'un puit près de l'église de Saint-Patern].

Quelques temps plus tard, ils le font rentrer dans la pièce où nous sommes, dans un triste état. Je l'ai su à la Libération qu'il avait deux balles dans la cuisse et une balle dans la tête qu'il a eu le temps de se tirer avant d'être pris. Ils nous mettent face à face, trois Allemands nous prennent la tête, nous demandant si l'on se connaissait, nous cognent la tête l'une contre l'autre jusqu'à ce que MATEL tombe à leur pied inanimé, ils le transporte dans une pièce à côté.

Mon beau-frère et moi restons sous les coups, jusqu'à deux ou trois heures de l'après-midi, puis nous laissent un moment tranquille, reviennent nous chercher et nous descendre dans une cellule sous la felgendarmerie.

L'EXECUTION

Un peu avant la nuit, ils remontent dans une pièce, nous menottent tous les deux, poignet à poignet, [les deux beaux-frères sont donc attachés l'un à l'autre mais avec une main libre] nous font descendre dans la cour, passons une petite porte à l'opposé de la rue des Fontaines, un camion allemand nous attend, les soldats font le mur de l'arrière du camion à la porte, il ne fait pas encore nuit.

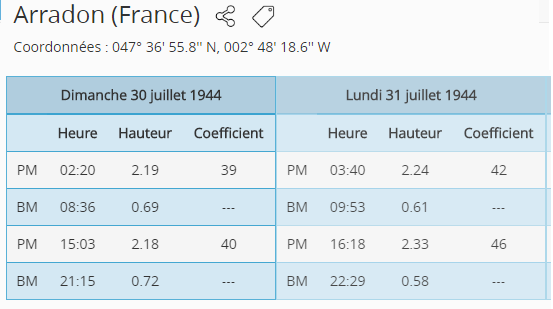

Ephéméride : nous sommes à l'heure allemande, soit l'heure d'été, dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 juillet 1944, le SHOM nous indique qu'en Arradon, marée est basse autour de minuit.

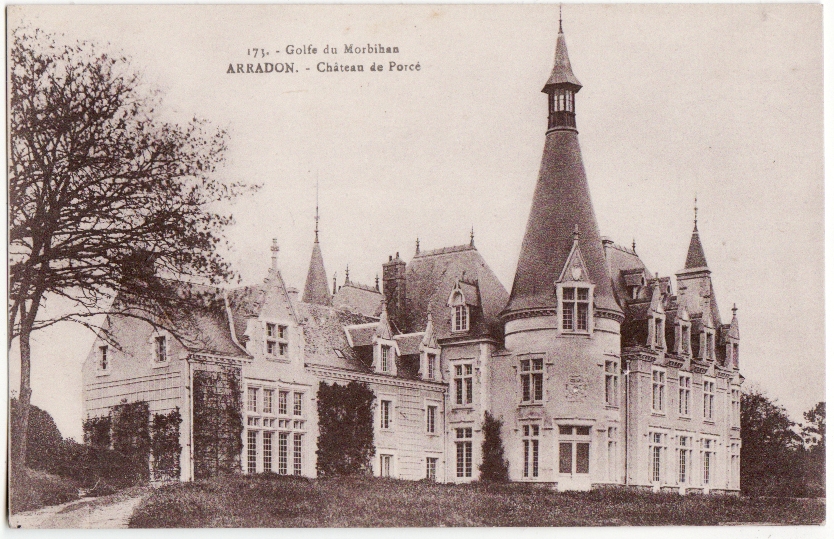

Arrêt plus loin, devant la prison de Vannes et embarquent deux gars enchainés comme nous, il fait nuit quand nous démarrons. Je vois par l'arrière du camion, entre les soldats qui nous accompagnent que nous roulons sur la route d'Auray. Après avoir été arrêté par les barrages allemands pour contrôle, un peu plus tard, nous roulons sur les chemins brousailleux, le camion s'arrête, les Allemands nous font descendre et nous bousculent sur le sentier. je vois que c'est une propriété, bien qu'il fasse nuit, il y a un beau clair de lune, je vois un château et à côté une statue blanche.

[En juillet 1944, les Alliés se rapprochant de Vannes par le nord, les Allemands décident-ils d'aller exécuter leur prisonniers non à Saint-Avé, au champ de tir du polygone, où furent fusillés un grand nombre de résistants, mais dans leur "résidence d'été" en Arradon au château de Porcé demeure du Comte de la Revelière à Penboch, qui abrite dans la chapelle Sainte Marguerite, un stock de munitions. Le château sera dynamité et détruit avant leur départ]

Quelques dizaines de mètres plus loin, nous descendons les marches et nous arrivons sur la grève, la mer est là avec des îles. Ils nous mettent tous les quatre au mur, les Allemands se mettent en face de nous, un officier arrive, donne des ordres, ils prennent les deux plus près du lieu choisi pour l'exécution, ils envoient au bord de l'eau sur notre droite à une dizaine de mètres et nous laissent avec une sentinelle.

LA FUITE

Mon beau-frère qui se trouve sur ma gauche a aperçu de son côté un trou noir dans les bois et m'incite à partir, je ne bouge pas, la sentinelle me tient la mitraillette dans les côtes, les premières rafales claquent, les deux gars s'écroulent, l'un deux n'est pas mort sur le coup, à genoux sur les goémons, il les insulte, les Allemands tirent une deuxième rafale pour l'achever, l'Allemand qui nous tenait sous le canon de sa mitraillette inquité par cet imprévu se détourne pour voir ce qui se passe, je pousse l'Allemand et nous courrons vers ce trou noir que l'on a vu sur notre gauche, sautons le parapet pour escalder la barrière, en haut il y a du barbelé, on se laisse tomber sur le sable, les rafales de mitraillette claquent et c'est la chasse à l'homme, tous après nous. Nous courrons en direction d'un quai que l'on aperçoit au loin, on glisse et tombe souvent sur les goémons, aussitôt relevés, pas blessé ? L'on remet ça, les roches s'éclairent sous les rafales, nous gagnons du terrain, car eux aussi doivent tomber avec leur bottes ferrés. Voyant çà deux d'entre eux courrent sur le parapet qui longe le mur, nous dépssent, tirent en notre direction, l'étau se ressere, ne voyant qu'une issue pour se sauver, que la mer, nous sautons.

A LA MER

Les Allemands arrivent sur le rivage et continuent de tirer, nous plongeons de temps à autre la têt esous l'eau et nageons. L'eau est blanche sous les rafales, nous nous éloignons doucement en direction de l'île la plus près, au bout d'un moment nous n'avançons plus, le courant nous ramène à terre. C'est là que je reconnais le clocher del'île d'Arz et me situe. Nous nagions face au courant de flot, sachant quel'île Drennec est inhabitée, je décide de nager vers l'île d'Arz, mon beau-frère est fatigué, il a le crane défoncé par les coups de chargeurs de mitraillette "Stenn" reçus à la Felgendarmerie et a perdu beaucoup de sang, je le réconforte un moment et repartons vers l'ile d'Arz. Après beaucoup de peine, nous réussissons à prendre pied sur l'île. Nous partons sur la gauche de l'île, frappons à plusieurs portes sans réponse, ce n'est que de l'autre côté de l'île que l'on nou souvre enfin, nous fait entrer.

1ers SECOURS : les frères Evain

Ce sont des jumeaux de la classe 42 qui ne se sont pas rendus à l'appel de la déportation. Jean et Pierre EVIN, fils du père Evin, dit le bossu, aidés de leurs parents, aussitôt tenailles et scie à métaux pour nous libérer de nos chaines. Mon beau-frère tombe évanoui, un peu d'eau de vie, des vêtements secs et nous volià sur pieds.

La famille Evain pour notre sécurité et la leur car l'île n'est pas sure, nous propose une embarcation pour nous rendre dans une autre île. [Ils rament et croisent la barque de Louis Le Franc et son jeune garçon]. Nous montons dans l'embarcation et nous dirigeons vers l'île de l'Herne, le vent faîchit, la mer grossit, vu la fragilité de l'embarcation, nous coulons à pic entre les deux îles, nous nous dirigeons à la nage vers l'Herne. Dans le mauvais temps, nous avons perdu contact l'un avec l'autre et c'est mon beau-frère qui arriva le premier.

2èmes SECOURS : le gardien de l'île de L'Herne - Jules LE MENACH [16/12/1888 Séné - 18/9/1959 St-Armel à Tascon

Nous rentrons dans l'île, il y a un gardien [ Joseph MARTIN ?] qui a une embarcation, il nous emmène vers l'autre île de Tascon, où j'ai un oncle qui est fermier (Jules LE MENACH, frèe de sa mère), arrivés chez lui, il nous fait comprendre qu'il ne peut nous garder longtemps, les Allemands sont venus dans l'île quelques jours plus tôt, cherchant les terroristes, l'ont emmené avec un autre cultivateur entre l'île et le continent, puis les ont relachés.

3° SECOURS : des pêcheuses de Séné

Voyant que partout où l'on arrivait, les gens de peur de représailles ne voulaient nous garder. Je vais avec mon beau-frère sur la pointe de l'île, nous apercevons un canot avec des filles de Séné qui s'en vont faire leur marée, on leur fait des signes, elles nous prennent à bord, non sans peur et nous ramènent vers Séné pour prendre le bateau de mon père seul havre de sécurité.

RETROUVAILLES EN FAMILLE DES FUGITIFS

Nous mettons à la voile, mon père [Mathurin LE LAN] s'étant caché dans l'île de Boët avec ma soeur [Antoine à trois soeurs, Julienne, Joséphine et Louise] et sa fille alors âgée de deux ans, nous rejoint, nous laisse un copain qui se trouvait avec eux et nous partons vers les îles du Golfe. Le 2 Août, alors que nous donnions un coup de filet pour se nourrir; mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] est pris de douleur insupportables au côté, nous le réconfortons et le mettons à l'abri dans le sinago.

4° SECOURS : le vieux médecin et le boucher de l'Ile D'Arz.

Mon copain, connaissant une vieux médecin de l'île d'Arz [le docteur BARBIER], part aux renseignements, il est décidé de ramener mon beau-frère la nuit car le village n'est pas sûr, il y a des collabos, mon beau-frère a une pleurésie, c'est la femme d'un boucher de l'île nommé Thérèse MACE qui les soignera et les prendra sous son toit.

Marie Thérèse MACE [13/10/1921-25/5/2015] épouse du boucher Roger TANGUY [1/1/1913 Pleugriffet-1/1/1978 Vannes].

Ayant eu quelques renseignemens sur des Sinagots et que la bataille décisive se prépare pour la Libération de Vannes. Je rejoins la section des Sinagots et serai avec vous, dans la première compagnie, pour la libération de Vannes, ai continué à vos côtés sur le front de la Vilaine, jusqu'à janvier 1945 où j'ai été vesé au 4ème Régiment des Fusiliers Marins."

Ainsi s'achève le témoignange d'Antoine LE LAN.

Antoine LE LAN poursuivit un temps avec la Résistance. Il fut ensuite marin-pêcheur à La Rochelle. Il décède à Philboreua le 9/6/1999.

LES DEUX RESISTANTS EXECUTES

Une recherche sur Internet et on trouve sur le site http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr qui donne des précisions sur les deux résistants qui furent exécutés ce 31 juillet 1944 en Arradon.

Albert LE CAM, GR 16 P 348590 et AC 21 P 588578

Albert LE CAM est né à Vannes le 19/3/1910. Il se marie avec Eugenie Louise CLERO [24/5/1917 >Lorient - 2/1/1972 Lorient]. Après le Débarquement il rejoint les FFI. Arrêté le 30 juillet 1944 près deu pont de la gare à Vannes, sur dénonciation, il est fusillé à Penboch le lendemain. Cité par Décret du 14/1/1961 à l'Ordsre de la Libération. Mort pour la France.

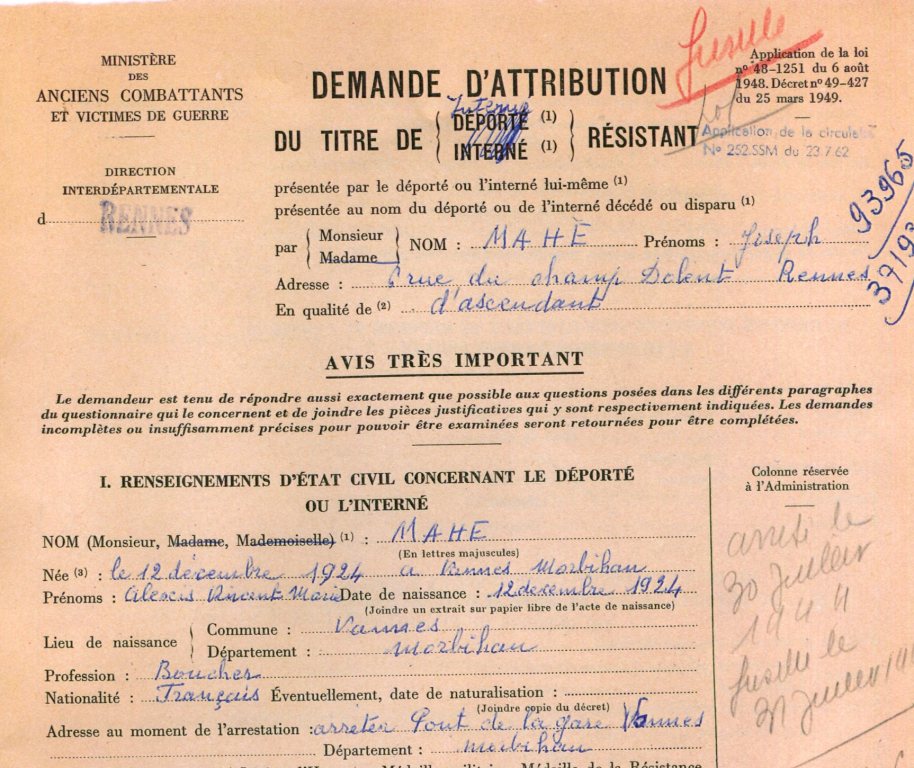

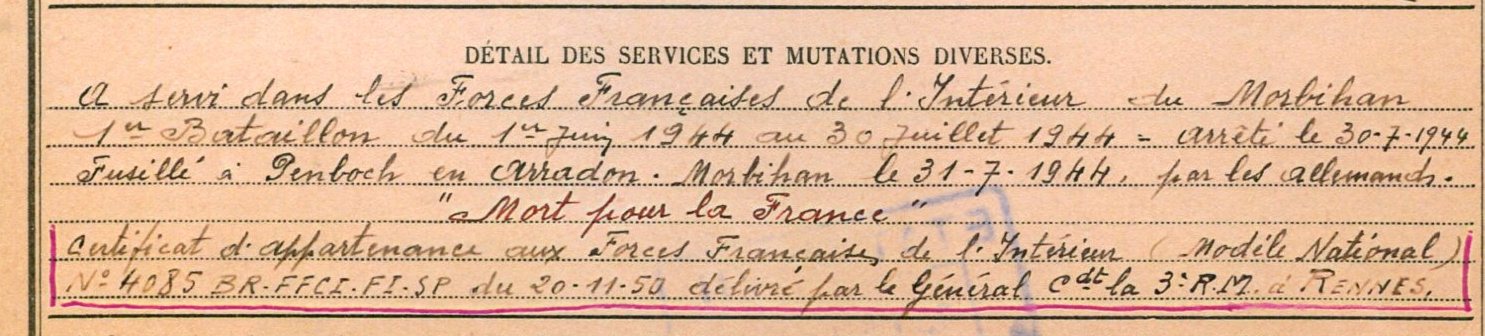

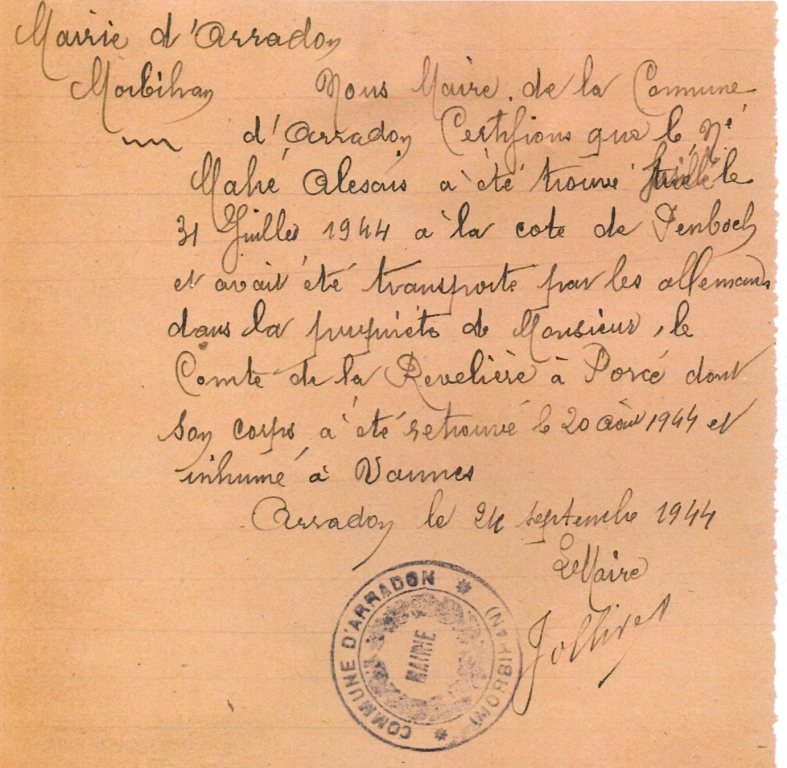

Alexis MAHE né le 12/12/1824 à Vannes REF : GR 16 P 383834

Son dossier militaire transmis par le Service Historique des Armées nous apprend qu'il était boucher avant de s'engager dans les Forces françaises de l’Intérieur (FFI), au sein du 1er Bataillon, 11° Compagnie.

Alexis MAHE se rendit en compagnie de deux camarades FFI, Robert MATEL et Albert LE CAM dans un café de Vannes tenu par une jeune femme devenue agent de renseignements au service des Allemands. Robert MATEL était venu précédemment seul pour l’exécuter, mais avait succombé à ses supplications. Celle-ci l’avait dénoncé et lorsqu’il est revenu avec ses camarades Alexis MAHE et Albert LE CAM, ils furent cernés par des feldgendarmes.

Robert MATEL parvint à s’échapper, mais Alexis MAHE et Albert LE CAM furent rattrapés, arrêtés et conduits à la prison de Vannes, place Nazareth.

Le lendemain, Robert MATEL qui se trouvait en compagnie de deux jeunes gens de Séné (Morbihan), Mathurin LE LAN et son beau-frère, Marcel DAGOUASSAT, fut reconnu dans une rue de Vannes par la dénonciatrice qui circulait à bord d’une voiture allemande. Les trois jeunes gens furent arrêtés. Robert MATEL blessé, fut torturé et condamné à mort, mais fut sauvé par la Libération de Vannes.

Vers 23 heures, une camionnette allemande emmena sur la plage de Penboc’h à Arradon (Morbihan), enchaînés deux par deux, Alexis MAHE et Albert LE CAM, Mathurin LE LAN et Marcel DAGOUASSAT. Les deux premiers furent abattus à coups de révolvers. Leurs corps auraient été découverts par Emile IZAN, ostréiculteur à Penboch, qui avait entendu la sauvage fusillade nocturne. Ils étaient dans un fossé recouverts de barbelés et de feuillage, lacérés de coup de lame. Ce certificat établi par la mairie d'Arradon, indique que leur corps furent retrouvés le 20 août 1944. Alexis MAHE fut inhumé à Vannes.

Le 9 septembre 1963, le minsitère lui attribua le titre "Dinterne Résistant" en plus de celui de "Mort pour la France". Une plaque a été apposée sur le lieu de leur exécution à Penboch, Arradon, à la mémoire d’Alexis MAHE identifié sous le prénom « Louis », son prénom d'usage et d'Albert LE CAM.

Le nom d'Alexis MAHE figure aussi sur la stèle dédié aux « Résistants - Déportés politiques - Fusillés, érigée sur le plateau de la Garenne à Vannes. Le corps d'Albert LE CAM fut enseveli au cimetière de Calmont, dans le carré militaire rang 3 tombe 51.

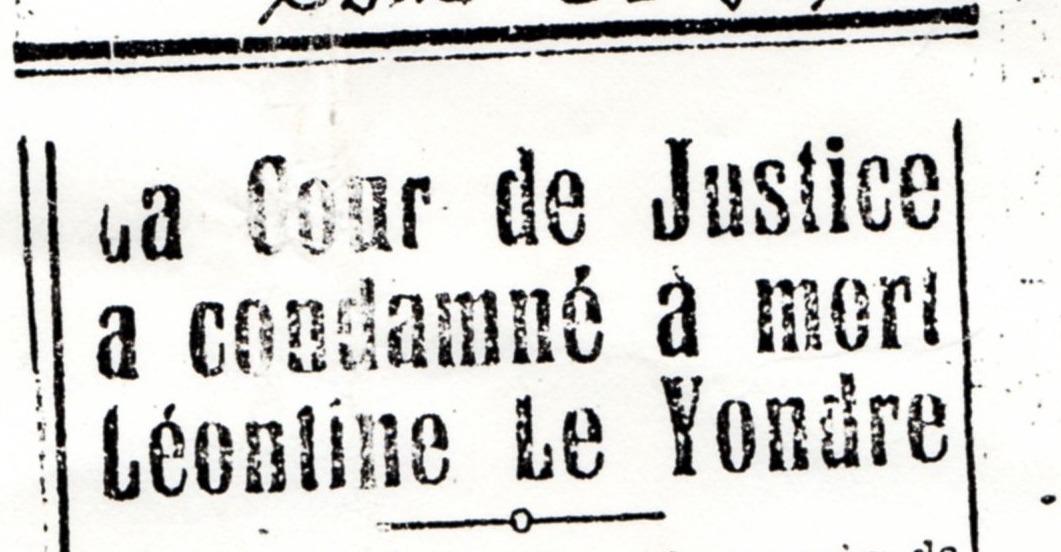

LE PROCES :

Le Café de la Belote, rue de Strasbourg à Vannes, derrière la gare était près de l'actuel Café de la Petite Vitesse. Sa tenancière était Léontine LE YONDRE, marié sous le nom de LAFOURNIERE.

Son procès eut lieu à Rennes en 1947.

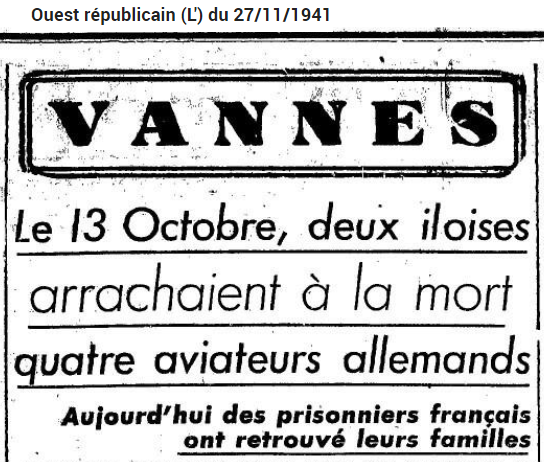

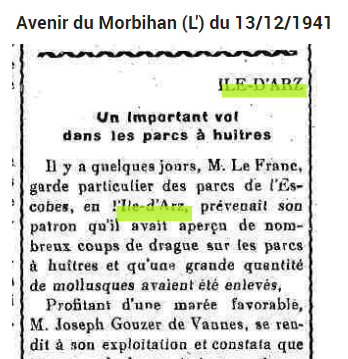

Le titre de cet article de l'Ouest Républicain du 27 novembre 1941 annonce le sauvetage par deux habitantes de l'Ile d'Arz de quatre aviateurs allemands. On va y apprendre que Ange LE FRANC, marin sinagot, a également participé au sauvetage.

L'article est reproduit ci-après avec des annotations complémentaires :

"Un petit bateau de la Compagnie Vannetaise de Navigation vient de nous conduire à l'île d'Arz.

Le vent et la pluie qui, l'instant d'avant, nous fouettaient la figure, s'apaisent subitement. Une étrange impression de calme nous surprend. Nous sommes cinq journalistes venus pour féliciter deux humbles femmes qui, le 13 octobre dernier, arrachaient à la mort quatre aviateurs allemands.

M. Gouzerh, ostréiculteur à Vannes, qui sera pour nous un guide précieux, désigne une zone située à 800 mètres du débarcadère. Deux pieux, des tronçons de murets émergent.

[Nous sommes à l'île d'Arz à la pointe de Béluré]

- Le point de chute de l'avion est à environ trente mètres à droite de l'embarcation qui vient vers nous. (Il hèle celui qui la conduit) : "C'est, nous dit-il, un de ceux qui participèrent au sauvetage, M. LE FRANC, un marin-pêcheur de Séné".

- "Si nous étions arrivés à marée basse, poursuit M. Gouzerh, nous apercevrions très distinctement une des ailes de l'avion".

Dans ce paysage pacifique, où tout est douceur et quiétude, on évoque mal les péripéties d'une catastrophe.

Mme HERVE, qui la première donna l'alerte, nous fait un récit émouvant du sauvetage au cours duquel elle manisfesta un courage et un esprit de décision remarquables.

Le 13 ocotobre, peu après sept heures, Mme HERVE, qui se trouvait à proximité de la pointe de Béluré, entendit le bruit d'un avion volant excessivement bas. L'appareil rasa sa maison, à environ une quinzaine de mètres au dessus de la toiture. Elle suivit du regard sa direction, perçut les ratés du moteur et, quelques secondes plus tard, au loin dans le brouillard, un bruit mou de chute dans l'eau, puis des cris.

[Nous sommes le 13 octobre et la France vit à l'heure allemande, soit l'heure d'iver. A 7 heures du matin, le jour ce lève à peine]

Sans pouvoir situer le lieu de l'accident, elle pensa aussitôt au secours à apporter à l'équipage.

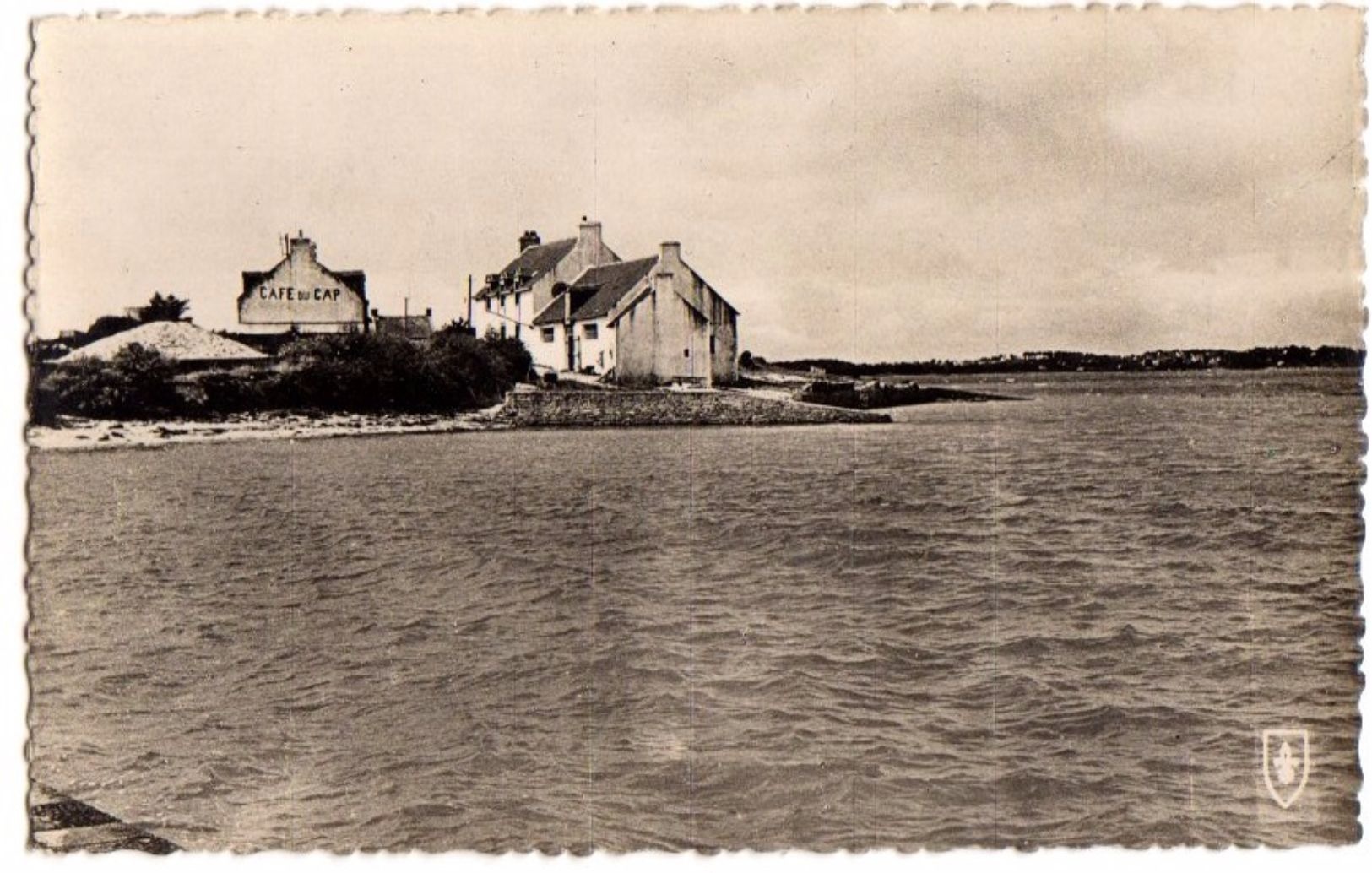

Pour arriver à temps, une seule solution : mettre en marche la vedette de M. Gouzerh, ostréiculteur, amarrée au débarcadère. Fort heureusement, elle connaissait la conduite du moteur pour en avoir observé le maniement par les hommes du chantier où elle travaille. Une difficulté surgit, les embarcations pour atteindre la vedette sont échouées. Mme Hervé alerte sa vosiine, Mme RIO, propriétaire du Café du Cap.

Les protagonistes :

Mme Anna LE BOURDIEC (22/11/1891-16/10/1968) mariée à Emile François RIO (7/05/1890-24/08/1936). Mme Anna RIO était la femme d'un ancien combattant de la Grande Guerre, François Emile RIO qui décéda de ces mutilations de guerre et fut reconnu "Mort pour la France". Son nom est inscrit au monument aux mort de l'Ile d'Arz. Elle tenait le café à la cale de l'Ile d'Arz, dit "Café du Cap". Elle a eu deux enfants, Emile, mobilisé dans la marine et Jeannette.

Mme Jeanne LE GUEN (16/07/1912 Baden - 29/11/1988 Baden) mariée à André HERVE (13/03/1907 Baden - 6/05/1980 Vannes). Jeanne HERVE, né à Baden comme son mari André, étaient avant guerre agriculteurs à Baden dans la ferme familiale. Le jeune couple préfère embaucher chez Gouzerh, ostréiculteur et devient garde de parc à huître sur la rivière d'Auray. Plus tard Gouzerh leur propose de s'installer sur l'île d'Arz, dans une masion à la pointe de Béluré, pour s'occuper des concessions d'huîtres plates autour de l'île. André HERVE fut mobilisé en 1939, fait prisonnier et interné dans un Stalag près de Prague. Il fut libéré en novembre 1941 à la suite de ce sauvetage.

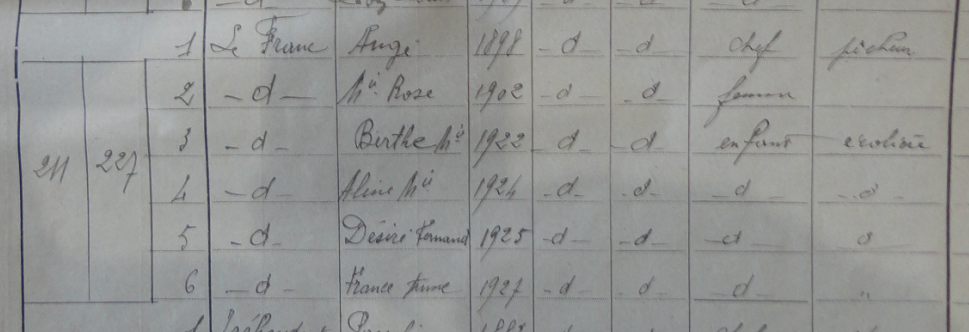

Ange LE FRANC [19/08/1898-31/05/1977] était employé par l'ostréiculteur Gouzerh et travaillait sur les concession près de l'Escobes, entre ile d'Arz et ile de Boëd, comme le rapporte cet article de presse.

On le retrouve avec sa famille nombreuse au dénombrement de 1931 avec son épouse Marie Rose LE FRANC [19/03/1902-16/08/1974).

Retour à l'article de presse.....

Conservant toute sa maîtrise, en attendant l'arrivée de Mme RIO, elle téléphone à la Kommandature de Vannes, alertée par les S.O.S. de l'avion en détresse. Elle signale l'accident, en situe le lieu, et, rassure les autorités allemandes en leur disant qu'elle apportera d'urgence des secours aux naufragés.

[Mme RIO a bien reconnu un avion allemand]

Les deux femmes poussent le bateau sur la vase et se mettent à l'eau pour le faire flotter.? Mme HERVE a mis le moteur en marche. Mme RIO a saisi la barre de l'embarcation qu'elle dirige vers le point indiqué par les fusée signaux des aviateurs auxquelles répondent ceux de Meucon.

[L'aérodrome de Meucon est occupé par l'armée allemande. Pendant la guerre, un groupe de bombardiers de l'armée Allemande s'y installe et développe les infrastructures de l'aérodrome. Durant la "Blitz", des bombardiers allemands décollaient et allaient déverser leurs bombes sur les villes anglaises, accompagnés par des Heinkel 111, bimoteurs basés à Meucon, chargés du balisage de nuit des objectifs". La tour de contrôle a vue la lumière des fusées de détresse de l'avion allemand qui devait sans doute atterrir à Meucon ou venait de décoller et qui, victime d'une panne a choisi d'amerrit sur le plan d'eau du Golfe du Morbihan. En effet en ocotobre 1941, le Blitz est fini et on ne dénombre ps de combat aérien au dessus de Quiberon, Lorient ou Saint-Nazaire]

Un He-111 du KGr100 devant un hangar typique du terrain de Vannes.

Aujourd'hui encore, un grand nombre de ceux-ci sont encores visibles

Aérodrome de Vannes-Meucon en 1941.

Le Heinkel He-111H du 2 Staffel Kampfgeschwader 100 codé 6N-NK, en extérieur.

Les deux femmes sont pleines de craintes à l'idée d'accoster avec une vedette lourde, d'un maniement qu'elles ne connaissent pas, un bombardier peut-être chargé de bombes, prêtes à exploser sous un choc maladroit.

[Nous sommes en 1941, en zone occupée et qui plus est, en zone cotière interdite. La presse est muselée et le régime nazi voit dans ce sauvetage spontanné de deux habitantes de l'Ile d'Arz, une occasion de montrer l'acceptation de l'Occupation. Nos deux héroïnes n'ont sans doute pas mesuré le danger encourru. Filles de l'ïle aux Capitaines, habituées à l'entre aide entre marins, à porter secours aux marins naufragés, leur humanité les a tout naturellement porté au secours avant tout d'Hommes, quand bien même étaient-ils aviateurs de la Luftwaffe.]

Sur le lieu du sinistre, elles rencontrent un pêcheur de Carriel en Séné, qui, comme elles, a suivi les péripétie de l'accident et répond à l'appel des fusées.

[Solidarité des "gens de mer" prompt à porter secours aux naufragés]

L'avion, en partie summergé, porte trois hommes à l'avant. Un quatrième git dans la carlingue.

Pris par M. LE FRANC dans sa plate, puis embarqués dans la vedette avec l'aide de Mme HERVE et de Mme RIO, les quatre aviateurs, dont trois blessés, (un très grièvement ) atteignent au jour la pointe de Béluré.

[Le rôle de Ange LE FRANC de Séné a été minimisé par le journaliste. Sa plate est plus facile a manier et peut s'approcher de la carlingue de l'avion abimée en mer pour charger les 4 aviateurs avant de les transférer sur la vedette de M. Gouzerh.]

Un coup de téléphone pour demander une ambulance, et le bateau gagne Vannes pour y déposer les victimes de l'accident.

Le colonel aviateur, qui était à bord s'étonne de ce que la pesante embarcation de sauvetage soit montée par des femmes. Celles-ci répondent que depuis l'absence de M. Hervé, prisonnier de guerre, elles sont dans l'obligation de remplir de lourdes tâches.

- "Soyez tranquille, répond le colonnel, votre mari ne tardera pas à revenir. Je vous en donne la certitude".

[Qui était ce colonnel, oberst en allemand, qui visiblement parle le français et qui promis d'intercéder en faveur des deux sauveteuses ?]

Un adieu, et l'officier allemand emporte une adresse de stalag que Mme Hervé lui a communiquée.

Le lendemain, les sauveteurs étaient appelés à la Kreiskommandantur, où les plus vifs compliments leurs furent adressés. En récompense de son geste courageux, Mme RIO exprima le désir de revoir son fils, échappé de Mers-El-Kebir, à bord du cuirassé Strasbourg et depuis à Toulon. Mme Hervé eut la promesse que bientôt son mari la rejoindrait.

[Après l'armistice du maréchal Pétain, la Grande Bretagne seulle en guerre contre l'Allemagne nazi craint que la flotte de la marine nationale d'Afrique du Nord passe au mains des Allemands et du 3 au 6 juillet 1940, elle bombarde les navires français faisant de nombreux morts parmi les marins français. En octobre 1941, l'autre grande parrtie de la flotte française demeure dans le port de Toulon. En novembre 1942, la flotte de Toulon se sabordera pour ne pas tomber aux mains du régime nazi qui a décidé d'occuper tout le territoire français, suite au débarquement en Afrique du Nord des Alliés].

Ce récit, commencé sur la plage, s'est terminé chez Mme HERVE. Son mari nous reçoit. Nous le félicitons sur sa bonne mine.

[Nous sommes le 27 novembre et depuis le 13 ocotobre, l'ordre de libération a été donné et excuté]

"- Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre libération?

- A vrai dire, nous répond M. Hervé, j'y croyais à peine. Nous étions trois prisonniers dans la même situation. Les deux autres avaient réellement sauvés quelqu'un; mais, moi ?

-Vous, votre femme, a sauvé quatre hommes.

- On a l'habitude, répond M. Hervé. L'aventure que je vais vous raconter est à peine croyable. Récemment, trois gamins de 2, 3 et 5 ans, décidaient d'aller embrasser leur grand-mère à Arradon. Ils embarquèrent sur uneplate. Au large, le vent soufflait, la barque tangauit, les petits criaient. Inévitablement, la dérive allait les entrainer vers les courants. Ma femme, alertée par les cris, saute dans une barque et parvient à ramener les imprudents chez leur mère.

M. Hervé évoque ensuite ses souvenirs du camp. Il était employé dans une ferme, à 100 kilomètres de Prague.

Dans le débit RIO, où se poursuit la conversation, le fils de la maison, grâce au courage de sa maman, [Emile RIO] a obtenu une permission exceptionnelle de trente jours et aussi l'exceptionnelle autorisation de pénétrer en zone interdite.. Il nous raconte l'Odyssée de son bateau le Strasbourg au cours de l'affaire de Mers-El-Kebir.

RIO tremble encore de rage, à la pensée qu'il fut pris, ainsi que ses camarades, dans un véritable piège à rats. Impossible de fuir, impossibilité de rendre les coups reçus.

Une douzaine de prisonniers, pêcheurs ou cultivateurs de l'Ile d'Arz, sont actuellement retenus en Allemagne.

Autour de nous, plusieurs jeunes gens se sont attablés pendant une courte pause de leur travail. Une conversation générale s'engage sur le retour possible de leurs camarades. Et tous de souhaiter qu'il se réalise prochainement.

Les ilois sont des gens heureux.

Les iloises le seront plus encore lorqu'elles aurotn retrouvé leurs hommes."

Ainsi finit l'article de l'Ouest Républicain.

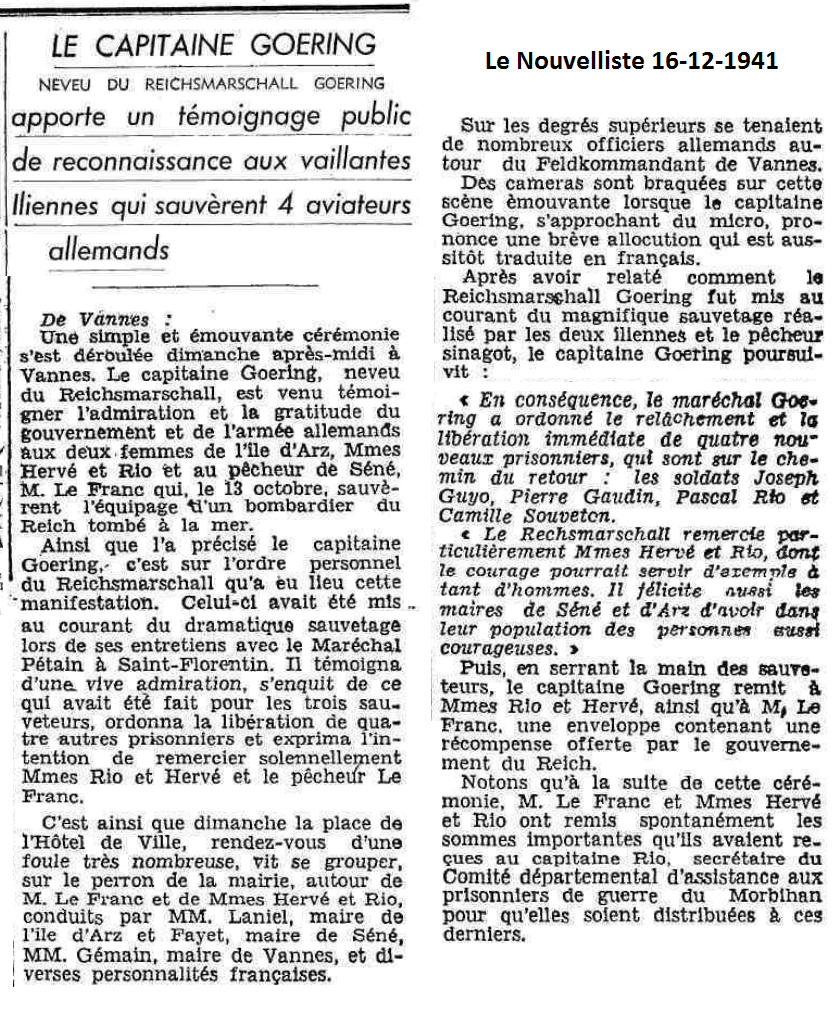

Les Autorités Allemandes utiliseront ce sauvetage spontanné effectué par un Sinagot et deux Ildaraises pour organiser une cérémonie en leur honneur devant la mairie de Vannes, le dimanche 14 décembre 1941, à laquelle participèrent les maires de l'époque, nommés par le Préfet : M. Germain pour Vannes, M. Layet pour Séné et M. Laniel pour l'Ile d'Arz.

L'importance donnée à ce sauvetage s'explique par le souhait de montrer l'acceptation de l'occupation et parce qu'il fait suite à la rencontre entre le maréchal Goring et le maréchal Pétain à Saint Florentin.

Source Wikipedia : L’entrevue de Saint-Florentin est une rencontre entre le maréchal Pétain, chef de l'État français de Vichy, et le Reichsmarschall Göring dans la gare de Saint-Florentin - Vergigny dans l'Yonne le 1er décembre 1941. Les deux parties se sont rencontrées pour tenter de négocier quelques avantages : Göring souhaitait tirer avantage de l’empire colonial français en Afrique du Nord, dans le cadre des opérations militaires allemandes en cours dans la zone libyenne ; Pétain souhaitait améliorer la vie quotidienne des Français, notamment à propos des prisonniers de guerre. Il apparaît que l'entrevue n'a donné aucun résultat.

La cérémonie est filmée et un reportage passe aux actualités de l'époque. Mme Jeanne HERVE et Mme RIO, et M. Le FRANC comme l'indique l'article ci-dessous et comme le montre la video, refusèrent une enveloppe remise par les Autorités allemandes qu'elles donnèrent spontanément au Comité Départemental d'Assistance aux Prisonniers de Guerre du Morbihan.

Cette capture d'écran montre Mme Rio et Mme Hervé, sans doute M. Le Franc, et à gauche peut-être le Capitaine Goring en uniforme et le capitaine Rio qui récupère les enveloppes.

Le film d'actualité parle de 5 soldats qui seront libérés. L'article, quant à lui annonce un 2° groupe de 4 soldats libérés : Joseph GUYO, Pierre GAUDIN, Pascal RIO et Camille SOUVETON qui s'ajoutent à Emile RIO et André HERVE (à vérifier)

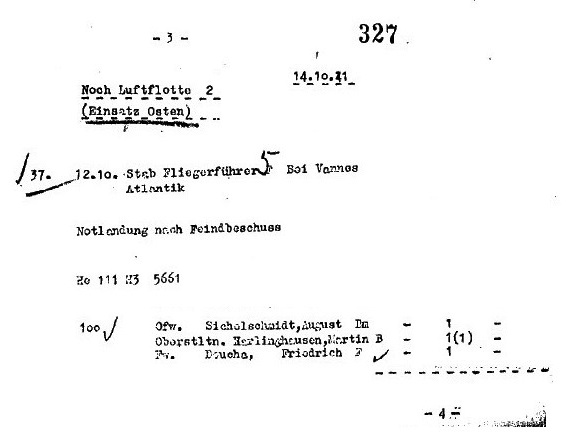

Le site http://www.absa3945.com donne quelques précisions sur l'identité des quatre aviateurs à bord du Heinkel 111.

Ce type de bombardier allemand Henkeil He III H3 faisait partie de l'escadrille KGR basée à Vannes/Meucon. Le rôle de cette escadrille était notammment le marquage d'objectifs pour les bombardiers allemands en Angleterre .Il pouvait emmener aussi 2 tonnes de bombe et servit au trnasport de passagers.

A-t-il été abattu lors d'un combat aérien ?

La composition des passagers de l'avion semble peut conforme à une opération militaire mais plutôt à un transport d'officiers. En effet ce jour-là, le pilote était Friedrich DOUCHA, deux autres membres identifiés sont Martin HARLINGHAUSEN [17/1/1902-23/3/1986) (photo ci-dessus) qui finira général de la Luftvaffe et pour qui passa trois dans un hopital en convalesence et un dénommé August SICHELSCHMIDT. Mystère sur le quatrième membre d'équipage. Etait-ce un neveu de Hermann Goring ? Ce qui pourrait expliquer l'importance donnée à l'évènement.

Une carte postale parmi les nombreuses qui figurent dans le livre d'Emile MORIN, Le Pays de Séné.

L'auteur ajoute : "A la cale de Langle, le jeune Guy Le Franc (qui périra noyé en 1961, alors qu'il était à bord d'un sablier) et son futur beau-père, Patern Richard.

L'historien local a envie d'en connaitre plus sur le destin tragique de ce marin de Séné.

On sollicite la mémoire infatigable de Jean Richard. Il se rappelle très bien que son lointain parent était à bord du cargo sablier Le Samouraï et qu'il périt en mer. Ce nom de navire permet de retrouver sur Internet un site internet qui raconte l'histoire des Vedettes Vertes devenues aujourd'hui TMC. Il y est fait mention du Samouraï (80 tonnes de port lourd) qui assurait du cabotage le plus souvent entre Vannes et Nantes pour y charger du sable de Loire.

Comment trouver des précisions sur le naufrage du sablier ?

On poursuit sur Internet et on finit par trouver un article du Télégramme dans lequel Gérard DOUGUET, ancien patron des Vedettes Vertes évoque sa carrière. Par chance, il y a bien sur les pages blanches un Gérard DOUGUET sur Sarzeau. On le contacte et c'est bien lui qui recommande de se rapprocher de Robert LORIC, vieux marin en retraite qui fut contemporain de ce naufrage.

Un vieil annuaire indique qu'il habite à Conleau. Son téléphone ne répond pas. On se déplace, on frappe à l'adresse indiquée. Robert LORIC vit bien là. A 84 ans, il a toute sa tête et percute de suite. Certes ses jambes sont fatiguées mais sa mémoire intacte et précise. Il raconte comme si c'était hier. Il nous apprend que l'’équipage du Samouraï comprenait , le commandant LEGAL de l’Ile aux Moines, le mécanicien Joseph DANET de Cantizac et Guy LE FRANC.

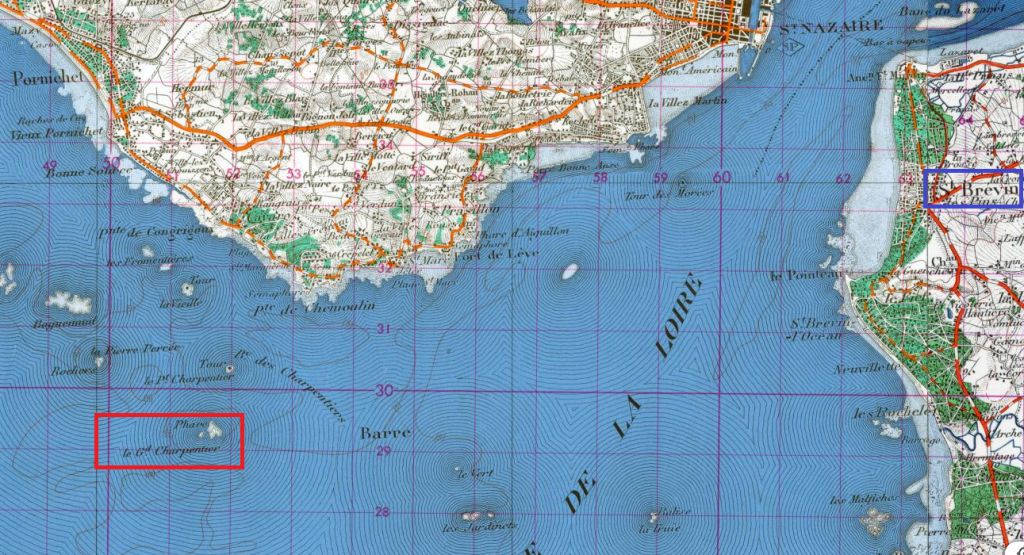

Le Samouraï était un navire sablier qui comme le Roslohan commandé par LORIC, allait charger du sable dans l’estuaire de la Loire. Près du Pont de Pirmil, le Samouraï attend la marée de jusant pour quitter son mouillage chargé à bloc de sable dans sa cale.

Exemple de petit sablier de cabotage ici au port de Quimper sur l'Odet

Le Roslohan démarrera après ; à son bord le commandant Robert LORIC, Joseph NEVEU son mécanicien et les matelots, Marcel ROBERT et Emile CHELET.

Le Samouraï quitte son mouillage avec la bonne marée et le courant de jusant de nuit pour aider ses moteurs. Il navigue une ½ heure devant le Roslohan qui voit son feu arrière.

"Il fallait virer à la troisième bouée après le Grand Charpentier » se souvient Robert LORIC, pour ensuite aller longer la côte vers La Turbale et Le Croisic et tirer vers le phare du Four en direction Port-Navalo.

La Samouraï a fait fausse route. Le barreur s’en aperçoit, DANET et LEGAL font demi-tour, décrivant un arc de cercle trop grand qui quitte le chenal. A marée basse le Samouraï sort du chenal qui est régulièrement dragué et le cargo sablier heurte une épave sans doute de la deuxième guerre mondiale à quelques milles en face Pornichet, non loin de la rade de Saint-Nazaire.

La coque se déchire, cisaillée par l’épave. Le sablier coule très rapidement. Guy LE FRANC est à l’avant du cargo, dans sa couchette. DANET et LEGAL ont le temps de mettre le canot pneumatique à l’eau mais LE FRANC, sans doute terrassé dans son sommeil par l’eau froide, meurt noyé.

Le Roslohan ne s’aperçoit pas que le Samouraï ne le précède plus. C’est en arrivant à Vannes qu’il apprendra la nouvelle. Pendant quelques temps le mât du Samouraï, tel la croix d'une tombe marine, restera visible à marée basse.

Selon 'acte de décès en mairie de Saint Brévin les Pins, le corps de Guy LE FRANC sera retrouvé sur la plage en face le lieu-dit la Pierre Attleée.

Guy LE FRANC [15/07/1929-8/11/1962] laisse une veuve et une enfant de 7 ans.

Un cimetière accumule des tombes comme autant de points finaux à des vies. Il n'y a pas que le Père Lachaise, célèbre cimetière parisien, à receler derrière une pierre tombale ou un caveau, une histoire ou un destin à raconter.

Notre cimetière communal date des années 1880, quand celui qui entourait la vieille église fut déplacé, pour laisser place à la future Eglise de l'architecte Deperthes. Ces plus vieilles tombes dates de cette période.

Légèrement surélevé par rapport à la rue de la Fontaine, on y accède sur son entrée principale, solennellement, par quelques marches et un portail en fer forgé. Le visiteur est rapidement surpris par l'étroitesse des lieux. Des allées étroites, des rangs serrés.

Avant les derniers travaux de l'hiver 2018, le visiteur ne pouvait pas manquer la croix monumentale adossée au premier mur de cloture, avant la première extension. Le goudron récent témoigne de son ancien emplacement.

Cette croix a été repertoriée par la DRAC de Bretagne. Durant l'hiver 2018, elle a été déplacée dans la plus récente partie ouest du cimetière derrière le colombarium. La pierre a été (trop) nettoyée et ce manque de "patine" enlève un peu de charme à cette croix et à son autel. Laissons faire le temps et la pluie qui lui redonneront dans quelques années son aspect "rustique".

Le visiteur qui fréquente quelques autres cimetières, notera l'absence de caveaux en hauteur ou de mausolées comme on peut en trouver par exemple au cimetière de Boismoreau de Vannes. A Séné, village de cultivateurs humbles et modestes pêcheurs, on se serre et dans un esprit grégaire, on ne construit que des caveaux enterrés n'offrant aucune prise au suroît, et parfois quelques tombes dans la terre, pour les moins fortunés des paroissiens...

Au fur et à mesure des reprises de concessions funéraires, les vieilles tombes disparaissent. Les morts d'hier sont oubliés et laissent place aux morts d'aujourd'hui. Pourtant, le visiteur attentif remarque quelques tombes particulières dont la pierre a été patinée par le temps et les inscriptions difficiles à lire.

Qui se cachent derrière ces tombes singulières ?

Quelles familles enterrèrent avec obstentation les êtres chers disparus ?

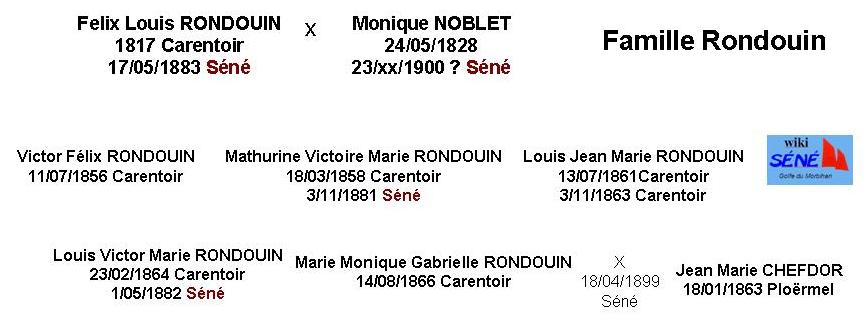

Les Rondouin, de Carentoir à Séné.

Trois tombes de pierre, tels des coffres posés, attirent le regard du visiteur. Quand on se penche, on lit difficilement le nom de Rondouin.

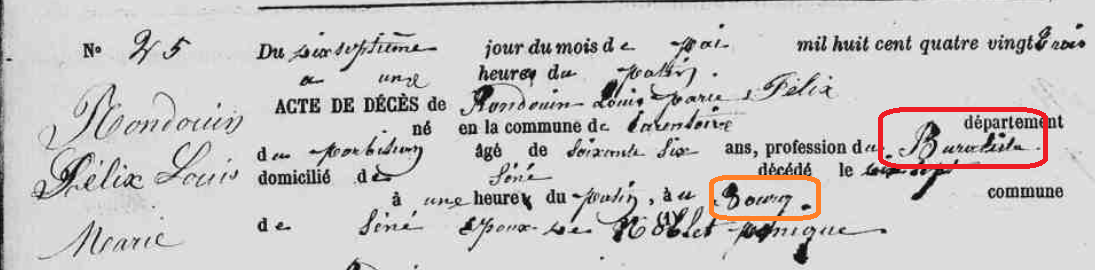

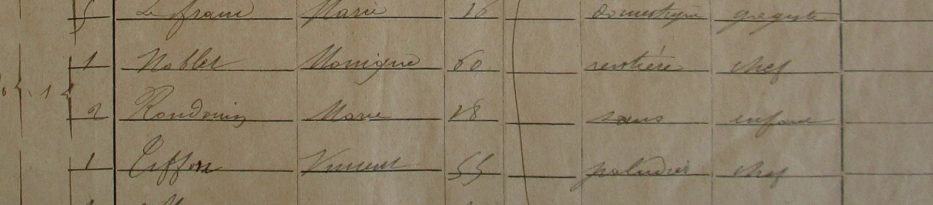

Quelques clics sur le site des archives du Morbihan et on établit la généalogie de la famille Rondouin, originaire de Carentoir. Le père Félix, fut buraliste au bourg de Séné comme nous l'indique son acte de décès. Au dénombrement de 1883, le buraliste a laissé une rentière, Mme Noblet et leur fille Marie Monique Gabrielle.

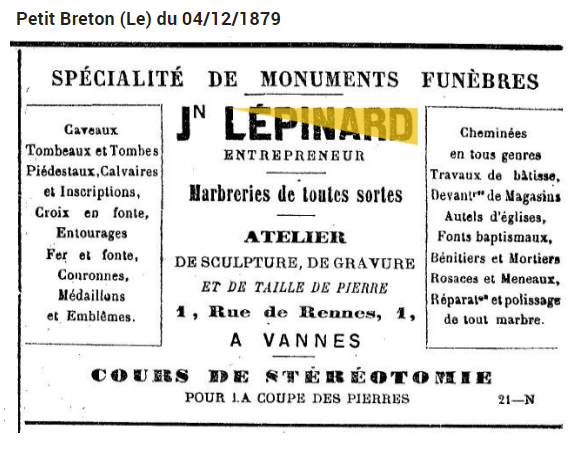

Propriétaires à Carentoir, qu'elles raisons poussèrent les Rondouin à venir s'établir à Séné pour occuper l'emploi de buraliste. Arrivés à Séné, les Rondouin furent meurtris par la mort de leur fille, Mathurine en 1881, à l'âge de 23 ans, puis par celle de leur fils Louis Victor à l'âge de 18 ans en 1882. Le père décéda en 1883. La famille choisit l'entreprise Lepinard, marbrier récemment installé à Vannes pour réaliser les sarcophages des enfants et ensuite du père.

La veuve Rondouin put marier sa fille Marie Monique en 1899. Elle décèdera vers 1900 et repose auprès de son époux. Etrange et triste destinée que celle des Rondouin.

De Castillan, propriétaire du château de Bot Spernem.(lire histoire du château)

Louis Marie Joseph de Castillan naquit à Quintin, Côtes du Nord et mourut à Séné, sans descendance le 11 août 1891. Il a légué au cimetière une belle tombe qui parle encore de lui....

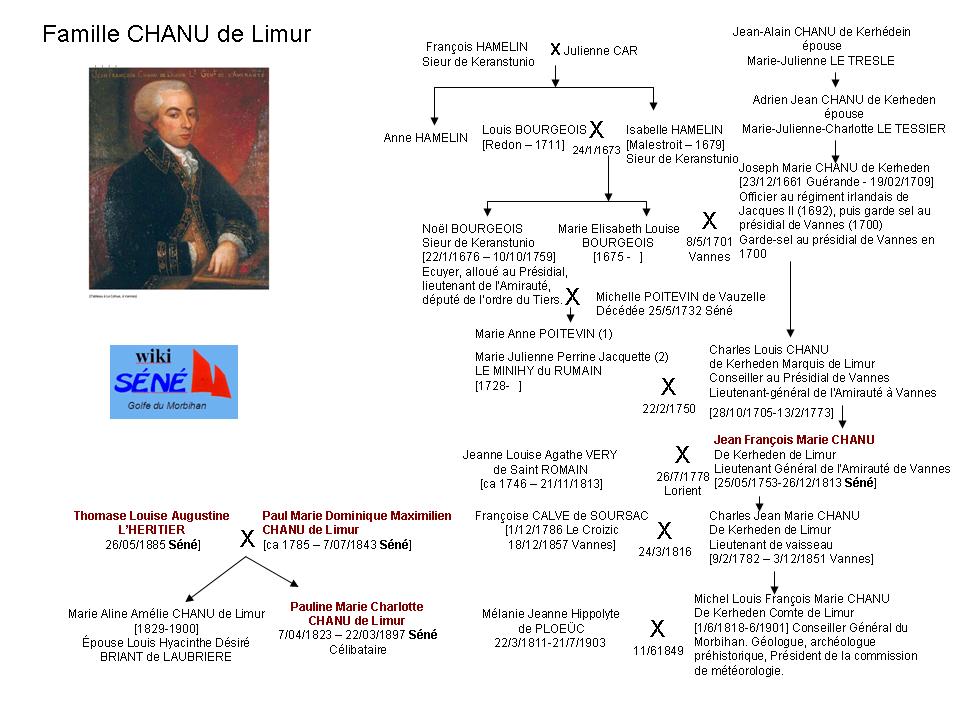

Les Chanu de Limur.

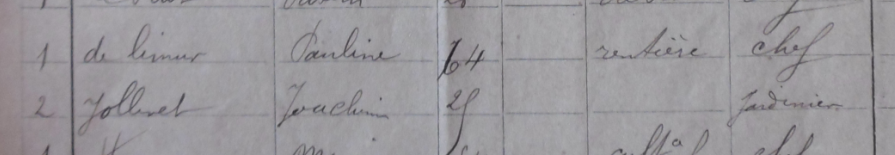

La famille Chanu de Limur arriva à Séné par mariage avec les descendants du Sieur Bourgeois. Lire article sur le château de Limur. Cette généalogie retrace les derniers membres de la famille ayant vécu à Séné. L'observation des pierres tombales et les recherches d'actes d'état civil permettent de confirmer que plusieurs membres de la famille Chanu de Limur choisirent Séné pour leur dernier repos.

En premier lieu, Jean François Marie Chanu de Limur, dont la Musée de la Cohue détient le portrait. Son premier fils, Charles achètera un hotel à Vannes, le futur Hotel de Limur. Son second fils, Paul Marie Dominique Maximilien et sa femme, Thomase Louise Augustine L'Héritier, demeurèrent sans doute à Séné, au château de Limur. Les époux reposent au cimetière de Séné avec leur fille, Pauline Marie Charlotte, dernière Chanu ayant vécu à Séné, comme nous l'indique le dénombrement de 1891.

Des recteurs de Séné

Des recteurs de Séné

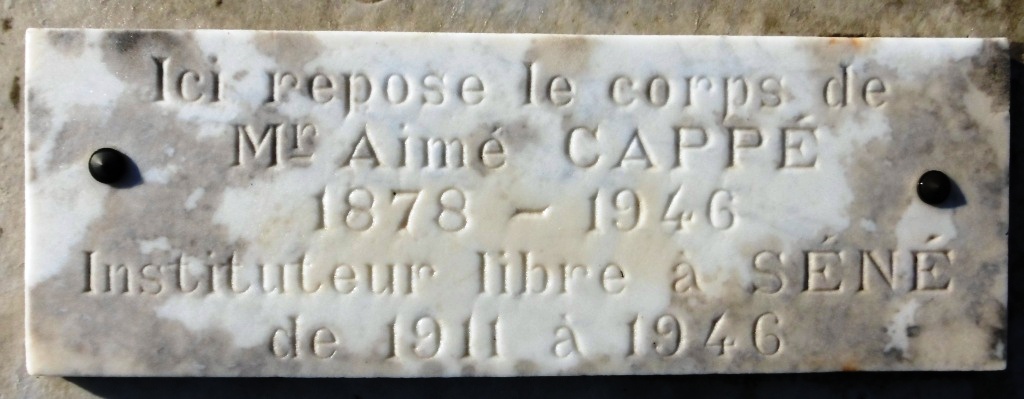

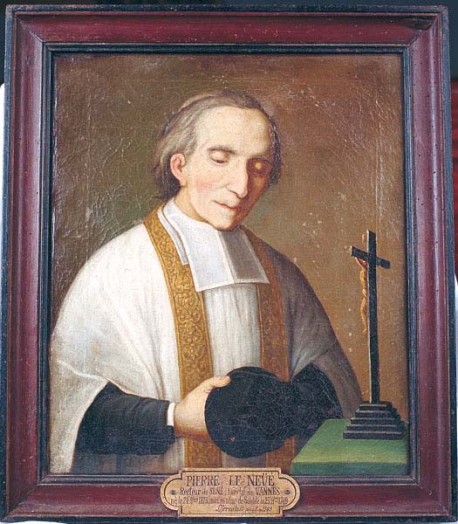

Aux côtés de ces familles issues de la noblesse d'ancien régime, on pourra également observer les tombes de trois recteurs de Séné. Celle de Pierre Le Névé [1721-1749], qui recueillit la dépouille du recteur François Marie Poezivara [1932-1956] et la tombe de Georges Le Buon [1877-1901],(Lire histoire des Recteurs de Séné), qui accueillit la dépouille d'Aimé Cappé, célèbre instituteur à bicyclette et défenseur acharné de l'école libre". (Lire histoire des Ecoles). Le dernière tombe, dont on lit difficilement le nom, est celle de Anne Marguerite Le Buon, soeur et dévouée servante de son frère, décédée le 18/09/1903 à Séné.

Des maires de Séné.

Enfin, le promeneur tachera de repérer dans l'entrelas de tombes, des personnalités liées à Séné.

Notre cimetière abrite les tombes de trois maires de Séné, Surzur, Le Derf et Uguen. Lire article sur les maires de Séné.

Des soldats de la Grande Guerre Morts pour la France.

Jean Marie Le Hay [7/07/1880 - 9/07/1917] et Eugène Marie Savary [27/04/1883 - 25/12/1917], deux Poilus natifs de Séné, décédés des suite de la tuberculose après la Guerre de 14-18, conservent encore leur tombes.

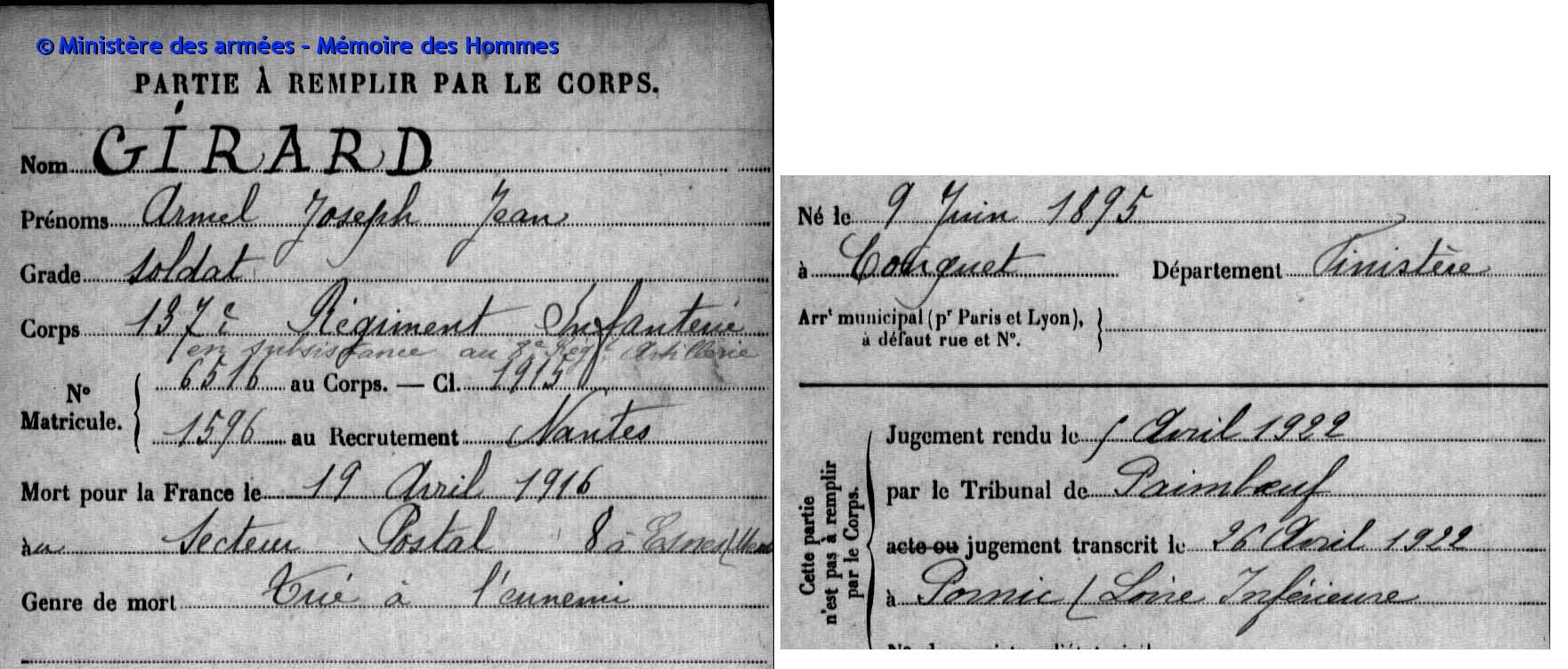

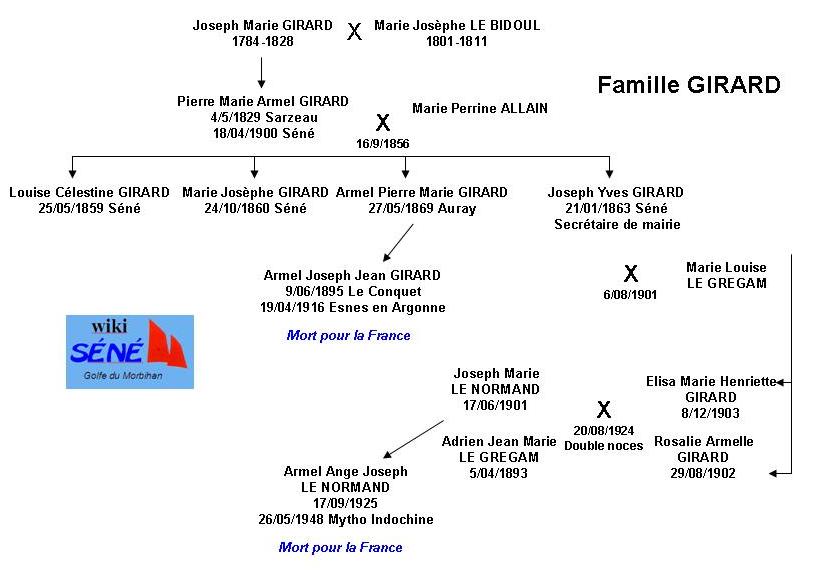

Armel Joseph Jean GIRARD

Il faut avoir l'oeil "patrimonial" pour trouver la plaque d'Armel GIRARD, soldat mort pour la France en 1916. Que fait cette plaque là au flanc de la tombe de la famille Girard?

Une recherche sur le site "Mémoire des Hommes" permet de retouver sa date de naissance et de décès.

De fil en aiguille, en surfant sur le site des archives du Morbihan et un site de genealogie, on finit par établir l"arbre généalogique dela famille Girard.

Ainsi, Pierre Marie Girard, douanier en retraite est venu finir ses jours à Séné, où il avait été en fonction autour des années 1859-1863, comme en témoigne le lieu de naissance de 3 de ses enfants. A Séné où vit son fils, Joseph Yves Girard, qui occupe le poste de secrétaire de mairie.

Le père de notre Poilu Armel Joseph Jean, Armel Pierre Marie était né à Auray. Sa fiche de matricule nous indique qu'il fut d'abord serrurier, avant de s'engager dans l'armée. Au retour à la vie civile, il est dans les Douanes à Brest, ce qui explique que son fils soit né au Conquet. Il est ensuite muté en Loire Atlantique où il vit vers 1910. Ce qui explique que l'acte de décès de son fils fut retranscrit à Pornic et que son nom figure au Monument aux Morts de Pornic.

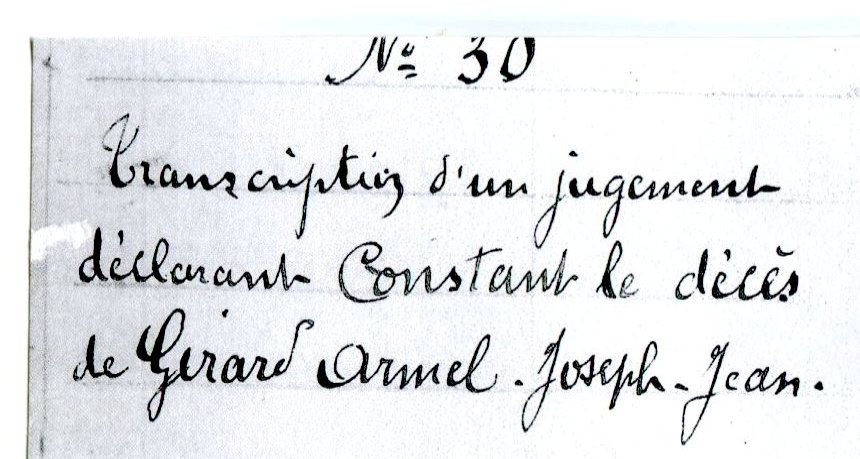

La fiche "Mémoire des Hommes" comme l'acte de décès de Pornic, parle d'un jugement du Tribunal de Paimbeuf du 5 avril 1922, déclarant"Constant" le décès de Girard Armel Joseph Jean.

Vraisemblablement, le soldat Armel GIRARD, a été "tué à l'ennemi" à Esnes sur Meuse (Esne en Argonne), sans que son corps ne soit retrouvé. La famille Girard, aura souhaité déposer "discrètement" cette plaque sur la face latérale de la tombe, pour honorer leur enfant "Mort pour la France".

Des sodlats décédés pendant la 2de Guerre Mondiale et la Guerre d'Algérie.

Les soldats Crolas, Pierre et Lacroix, morts pour la France lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Les résistants FFI, Roger et Jean Le Gregam et la mère de Louis et Anne Marie Enizan, déportés à Mathausen.

Les militaires Le Cam et Le Clerecq, morts pour la France en Algérie.

D'autres Sinagots au destin particulier.

La passé martime de Séné a laissé des traces au cimetière avec les tombes de Le Doriol mort lors de la catastrophe du Iéna (1907); les marins Le Bourvelec et Le Veut décédés lors de l'incendie du Port Manech (1965); la tombe du Petit Passeur, Jean Marie Le Guil et sa femme Pascaline Miran celle du regretté Lucien Le Quentrec tué en 1976 dans la salle des fêtes de Séné.

D'autres tombes restent sans doute à mettre en relief à cause de l'histoire singulière de leur occupant. Pour les Sinagots, notre cimetière, lieu de repos de nos disparus, est aussi notre "Père Lachaise" à nous.

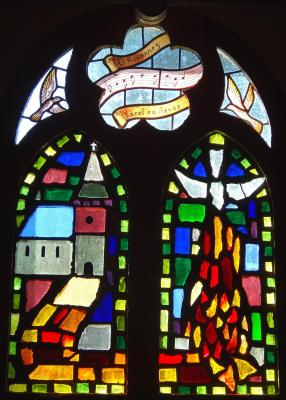

Notre commune peut s'enorgueillir de compter une église et plusieurs chapelles décorées de vitraux. Le plus ancien date du XVI° siècle et les plus récents sont à l'initiative de Sinagots, amoureux de leur patrimoine, et datent du début de XXI°siècle. Découvrons les oeuvres laissées par les maîtres verriers au fil du temps à Séné.

La chapelle Saint Laurent :

La grande fenêtre du choeur, est l'unique ouverture ornée de vitraux. Elle comporte un morceau de vitrail très ancien représentant la Crucifixion : le Christ en croix, sa mère et Saint-Jean et un autre vitrail plus récent représente Saint Laurent avec sa grille.

La chapelle Sainte Anne :

La chapelle Notre Dame du Bon Voyage :

Source : Camille Rollando.

En 1996, les deux vitraux du mur nord-est furent remplacés. Le premier, intitulé "Séné entre terre et mer" montre, en abrégé les spécificités des lieux : une carriole chargée de foin, le calvaire de Montsarrac et à la partie supérieure, un bateau sinagot sous voiles. Le second, dédié à "Notre Dame de Bon Voyage", montre la Vierge bénissant la mer sur laquelle vogue un navire d'autrefois.

En 2000, deux autres vitraux sur le mur sud-ouest, furent inaugurés le 22 août, jour du pardon annuel. l'un montre différents métiers de la mer, pêcheurs jetant leur filet constructeurs de barques et paludiers. L'autre est un vitrail à thèmes figuratifs. On y voit les tables de la Loi, l'agneau mystique, un poisson, le pain et le vin symbolisant l'eucharistie, les clefs de Saint-Pierre, la couronne d'épines. Tous ces emblèmes entourent un vase d'où s'échappent des grappes de raisins et des épis de blés.

A la même époque, le verre blanc de l'oculus a été remplacé par un petit vitrail représentant une croix celtique ou triskell.

L'église Saint Patern :

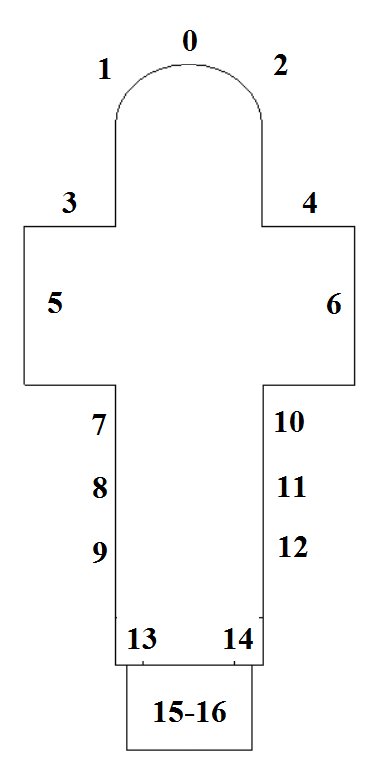

L'inventaire de la DRAC de Bretagne répertorie 16 verrières à l'église Saint-Patern, numérotées de 0 à 16.

Le premier groupe est l'oeuvre de Ernest Victor LAUMONNIER [6/03/1851 - 3/02/1920], maître verrier qui travailla à Vannes. Il réalisa vers 1900 l'ensemble des vitraux dont il ne reste uajourd'hui qu'un groupe de 6 baies :

Baies 3-4 : Sacré Choeur (Jesus-Christ) et Saint Dominique.

Baies 5-6 sont en forme de rose polylobées; lancette à 3 bariotières et 2 ou 3 vergettes par panneau.

Education à la Vierge

La pêche miraculeuse

Ces deux rosaces furent restaurées une première fois par l'atelier Henri Uzureau [1872-1939] de Nantes après la Première Guerre Mondiale et une deuxième fois par l'atelier Helmbold de Corps-Nuds durant l'automne 2011.

Baies 13-14 : le Baptême du Christ et l'Apparition de la Vierge Immaculée, Notre Dame de Lourdes par Laumonier.

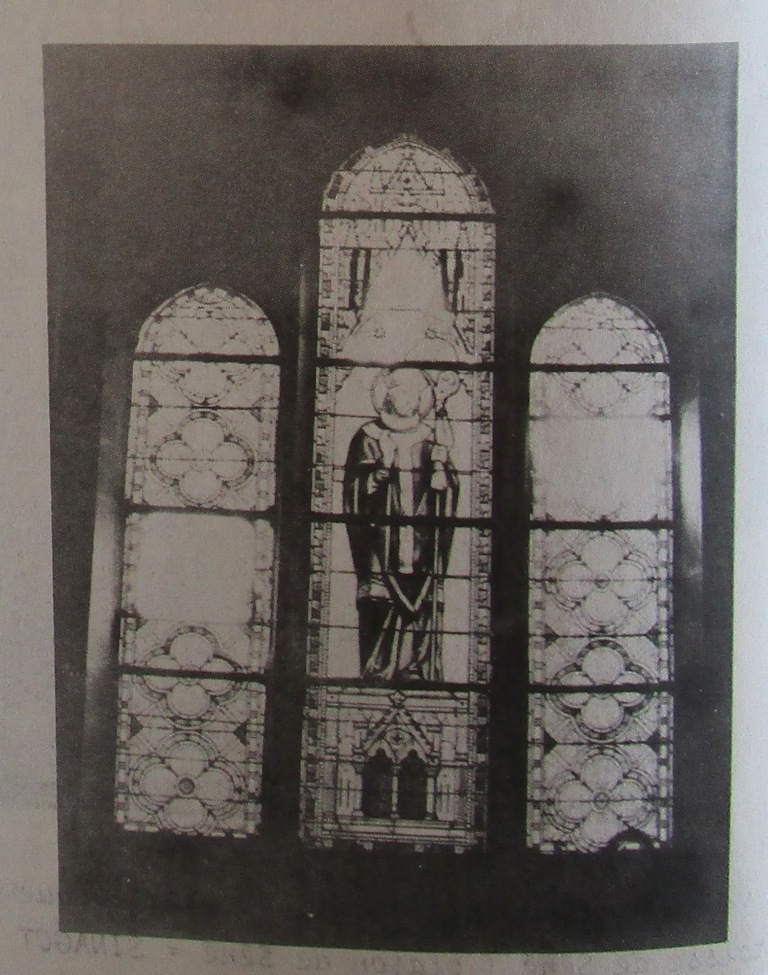

Laumonnier avait en fait réalisé l'ensemble des vitraux. Ceux du chevet étant en mauvais état, il furent remplacées en 1974. Il representaient Saint Patern, Saint-Pierre et Saint-Jean.

Ancien vitrail du centre Saint Patern

Un deuxième groupe est attribué à F. BROHAN, peintre verrier sur une période de 1954 à 1974. Ces nouveaux vitraux furent placées en 1974 comme le relate le bulletin paroissial de l'époque. Lire ci-après.

Baie 0 : Saint Patern de Vannes, en pied, écu de Séné, signature E.L. en date du 21/11/1974.

Baie 1 : Saint Pierre,

Baie 2 : Saint Joseph et le Christ

Baies 7-8-9-10-11-12 : représentation non figuratives. Signature sur la baie 10 E.D.L.V. Ces verrières furent exécutées en 1974 par l'atelier F. Brohan.

Baies 15-16 : représentations de la chapelle Kérarden

Dans le bulletin paroissial de 1974, le recteur Joseph LE ROCH raconte très bien la pose des nouveaux vitraux dans l'église de Saint Patern à l'occasion du centenaire de l'église. On comprend que de vieux vitraux ou verrière au fond de l'église et sur les côtés furent remplacés par de nouveaux vitraux grâce aux dons des paroissiens et au financement de la municipalité.

Quiconque rentre dans notre église paroissiale, s'il la connaît très peu, est tout de suite heurté par les grandes tâches blanches qui déparent l'ensemble des couleurs des vitraux du chevet. C'est, du moins, mon impression et celles que j'ai maintes fois entendues à l'occasion d'une cérémonie.

"Mr Le recteur, à Séné, vous avez une belle église...dommage que vos vitraux du fond...etc...etc"

Autre inconvénient : ces 3 vitraux ne sont plus étanches, la pluie s'engouffre de l'extérieur...et en hiver, la chaleur s'en va par de multiples trous...Une nécessité s'imposait : réparer ces failles...

Mais, vu la minceur des verres de couleurs actuels, et leur scellement au ciment sur les meneaux, il était impossible de les démonter sans TOUT briser. Avec l'avis de maîtres-verriers, connaisseurs en la matière, avec l'accord de Mr Le Maire et de son Conseil Municipal, une seule solution restait à envisager : REMPLACER CES VITRAUX PAR DU..."PLUS SOLIDE".

Cela va pouvoir se réaliser grâce au don d'une famille sinagote [chercher quelle famille?] (au moins poiur les 2/3 de la dépense), à l'effort de la Municipalité, et à l'appel que je vous lance aujourd'hui pour rendre notre église plus belle...

Dès la mi-juillet un premier vitrail celui du centre, sera placé...Suivront les deux autres, du fond en fin d'été, et, si les moyens nous le permettent, les 3 vitraux des bas-côtés, actuellement affreusement blancs, seront remplacés par ceux (couleurs dominantes : OR et ROUGE) représentés sur la maquette de la page précédente (en bas, à gauche).

Nous acceptons dès maintenant vos offrrandes dans ce sens.(à noter : toute famille qui accepte de financer 1/3 de vitrail pourra, elle le désire, voir figurer son nom ou ses initiales sur le vitrail, (en parler à Mr le Recteur).

En août 1976, le recteur s'adressait ainsi à ces paroissiens :

Cher Paroissiens,

Vous n'ignorez pas le projet que nous avons fait de réparer les vitraux du chevet de notre église (ou mieux, de les remplacer..car leur réparation coûterait plus cher que 'du neuf", et de remplacer également les verrières blanches du ouest par des verrières de couleurs : ces vitraux et verrières, en effet sont dans un état de délabrement avancé.

Déjà, grâce à plusieurs offrandes importantes, nous avons placé le vitrail central représentant Saint Patern.

A l'occasion du centenaire prochain de la construction de notre belle église, nous voudrions poursuivre ce travail, comptant sur votre participation et sur celle promise de la Municipalité.

Pourtant, nous ne sommes pas sans connaître les difficultés acteulles des familles sinagotes, que ces familles soient en mileu marin, du monde agricole ou ouvrier, surtout en cette période de grande sécheresse.

Aussi, nous accepterons l'offrande, importante ou..non, que vous nous ferez parvenir au moyen de cette enveloppe. D'avance : MERCI !

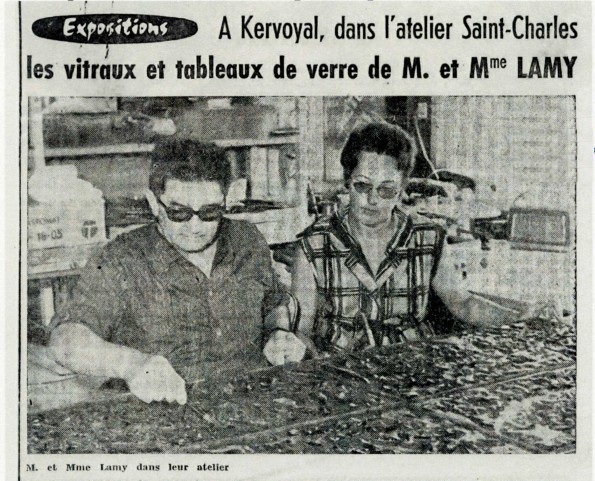

Le premier des trois vitraux du chevet (fond de l'église) fut posée le mercredi 21 juillet 1976 par les soins de Mr Lamy, mâitre verrier à Kervoyal-Damgan. L'abbé Le Roch d'en faire la description et d'en vanter le dessin :

VITRAIL DU CENTRE : Saint PATERN, patron de Séné, (blason de Séné) évêque de Vannes (crosse et mître), évangélisateur du pays sinagot (Eglise de Séné, à droite) terrassant l'exprit du mal (dragon et trident) par l'annonce de la Rédemption du Christ (croix) (Croix de Montsarrac et instruments de la Passion : tenailles - marteau - clou) à gauche.

De l'avis de tous, ce 1er vitrail est une vraie réussite : lignes sobres, symbolisme bien rendu, muminosité et aussi..;solidité !

Dans un autre numéro du bulletin paroissial, l'abbé continue son appel à la générosité des paroissiens.

Un nouveau vitrail pour le centenaire de l'église de Séné !

C'est en effet, en 1977 que notre église paroissiale doit fêter son centenaire, et l'on peut dire que les Siangots s'y préparent dès maintenant en envisageant sa finition par la pose de vitraux de couleurs (dominantes OR et ROUGE) et la représentation ou plutôt le remplacement de ceux du choeur actuellement en piteux état après quelques dizaines d'années seulement d'affrontement avec le climat et les vents de Suroît. Une première verrière a été posée le mercredi 21 Juillet par les soins de Mr Lamy, maître-verrier à Kervoyal en Damgan. ...../...

Les deux vitraux qui doivent l'encadrer devraient être posés les mois qui viennent...si du moins l'appel que Mr le Recteur a lancé à ses paroissiens sur le dernier bulletin et aux messes des Dimanches écoulés, et qu'il renouvellera ces jours-ci par l'envoi d'enveloppes aux familles; trouve un écho chez les Sinagots.. Ce dont il ne doute pas ! Paroissiens Sinagots, ayons à coeur d'achever, cent ans après cette belle église dédiée à Saint- Patern, que nos ancêtres ont construite et dont vous êtes fiers à juste titre !

VITRAIL DE DROITE : SAINT PIERRE 1er pape, (tiare et clefs), chef de l'Eglise (goélette), restant tout de même homm et pêcheur (coq), patron des marins (bateaux sinagots, filets, balise, plate, ancre, poisson..village de Cadouarn et Montsarrac).

VITRAIL DE GAUCHE : SAINT JOSEPH, patron du MONDE OUVRIER (équerre, Enfant Jésus debout sur l'établi, scie, outils) monde ouvrier de l'agriculture : les maraîchers du secteur de Kerarden, de l'industrie (usines du secteur nord de Séé et consctructions-réparations navales).

Nous apprenons à la lecture du compte-rendu de l'abbé Le Roch, que ce fut le mâitre verrier Lamy de Damgan qui posa les vitraux et les verrières.

Le Trésor Paroissial de Séné

Source : Le Sinagot, bulletin paroissial, abbé Joseph LE ROCH, texte enrichi et illustré.

Ce trésor se compose :

1. d'un calice en Vermeil du XVème siècle.

Signalée dans l'inventaire de l'argenterie de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes en 1488, cette œuvre d'origine nantaise, de Jean Pigeon qui y a laissé son poinçon d'orfèvre, aurait appartenu en 1517 à Jean Le Petit, vicaire d'Arradon, puis, sans raison connue, elle a été attribuée à la paroisse de Séné.

Ce calice en vermeil (vermeil = argent doré) dont la hauteur est de 0.21 m et le diamètre à la base de 0.15m, a sa base terminée par 6 lobes arrondis. Sa coupe est à parois évasées, et son noeud terminée de cabochons de métal. Un des lobes du pied porte un écusson qui se "lit" ainsi : parti au 1 de Bretagne (hermines) -- au 2 au lion rampant (armes d'Isabeau d'Ecosse, duchesse de Bretagne, femme du Duc François 1er de Bretagne. Le lobe opposé porte une scène de la Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean.

Isabelle Stuart ou Isabeau d'Écosse (née entre 1425 et 1427 - morte en 1494 à Vannes, duché de Bretagne), fille de Jacques Ier d'Écosse et de Jeanne Beaufort, fut duchesse de Bretagne entre 1442 et 1450 par son mariage avec François Ier de Bretagne.

Sous la base se lit une inscription en caractère gothique : "J. LE PETIT L'ENE ARADON ce qui pourrait faire croire que ce calice était destiné à la paroisse d'Arradon. Cette inscription est accompagnée de poinçons d'orfèvrerie.

Nota. - Isabeau d'Ecosse a vécu en Bretagne de 1442 à 1499 ou 1500, date de sa mort. Jean Le Petit a été vicaire perpétuel d'Arradon en 1517.

Photo : inventaire Ministère Culture

La patème (soucoupe) qui accompagne ce calice est en argent doré également et gravé du XVIème siècle. Son diamètre est de 0.14m. Bien qu'elle ne comporte pas de poinçon, elle a mérité dernièrement d'être classée (avec le calice) par les Beaux-arts,car son décor rappelle presque exactement celui d'une patème de la Trinité- Porhoët. Ce décor, gravé de poinçon, comporte à l'intérieur d'un cercle une rose géométrique à quatre pétales entre lesquels s'incrit une tige à plusieurs branches. Le calice, lui, est classé depuis le 2 décembre 1922. Il est évident que ce calice et cette patène (comme d'ailleurs la "plaque de cuivre qui suit) ne peuvent rester à l'église ou à la sacristie par crainte de vol. Mais on peut les voir en le demandant à Mr. le Recteur.

2. d'une plaque de cuivre de 0.15 m sur 0.10 m présentant, au repoussé, la scène de la Présentation au Temple à nombreux personnages (XVIème siècle). Cette plaque, dont on ignore la destination, fut trouvée dans l'église. sans doute, servait-elle au "baiser de paix" à l'occasion des "relevailles". Cette plaque est classée.

3. d'un portrait de Mr. Pierre LE NEVE, natif de Tréffléan, qui fut recteur de la Paroisse de 1716 à 1749, année où il mourut en odeur de sainteté. Ce portrait fut fait à l'époque par le peintre L'Hermitais de Vannes. Il est actuellement exposé au Presbytère de Séné où on peut le voir. Nous l'avons déjà reproduit, avec la vie de ce saint prêtre dans le bulletin paroissial de novembre 1978 dansle chapître intitulé "Mon curé chez les pauvres" l'abbé Le Névé. Le "masque de cire" de ce même prêtre est coservé à la sachristie.

4. d'une grande croix reliquaire en fer forgé du XVIIIème siècle.

Cette croix que l'on peut voir à la croisée du transept de l'église est attribuée à Eustache Roussin, orfèvre et forgeron né à Josselin. Il forgea une magnifique chaire à prêcher pour l'église de son pays natal, et une autre, identique pourl'église de Carnac. celle-ci, signée de ses initiales, date de 1783. Il aurait également travaillé, croit-on, à la grille du Château de Versailles. La croix-reliquaire de Séné a été classée le 25 mars 1924. La croix en fer forgé est ornée en son centre d'une monstrance où devait se trouver la relique de la Vraie-Croix.

Source : Abbé Le Roch, Le Sinagot

"Au village de Saint-Laurent, à une cinquantaine de mètres au sud de la chapelle, se dresse la "Croix de St-Laurent". Bien que mutilée, elle reste imposante par ses dimensions, et belle de proportions.

Elle s'élève sur un emmarchement de quatre degrés, aux pierres appareillées. Le piédestal rectangualire en forme d'autel s'agrémente d'une base et d'une corniche saillantes et sobrement moulurées. Sur cette plate-forme est plantée la croix proprement dite. Le long fût polygonal, décoré au pied et au sommet, figure une mince colonne et supporte le groupe sculpté où se dessinent les images de la Crucifixion. Les personnages latéraux se trouvent en porte-à-faux sur des consoles circulaires. Malheureusement manque toute la partie supérieure de ce bloc travaillé dans une seule pierre.

Du côté de l'ouest, subsiste seulement le bas de la croix du Christ et deux personnages qui sont certainement la Vierge et Saint-Jean..

Du côté de la route, il est plus aisé de reconnaître le thème de la Piéta : la Vierge (décapitée) tient sur ses genoux le cadavre de son Fils descendu de la croix....

Elle est encadrée de deux personnages dont on ne distingue plus que l'ample drapé du vêtement impssible de les identifier.

Cette croix qui peut remonter au XVI° ou même au XV° siècle, est sans doute contemporaine des travaux de la chepelle. Sa qualité nous fait regretter les mutilations qu'elle a subies. Mais elle continue de se dresser comme un témoignage impressionnant de la Foi de nos pères et une muette protestation contre le sinjures du temps et le vandalisme des hommes.

Tant que l'anse de Mancel était recouverte à marée haute par les eaux du Golfe, les ilots de Bot Spernem et de Viac Cornec restaient isolés, peu accessibles aux Sinagots.

Le projet d’assèchement du Golfe datait du XVIII° siècle, mais il fallut attendre 1830 pour que le Nantais, Edouard Lorois, devenu Préfet du Morbihan, obtînt finalement la concession et réalisa son endiguement. La nouvelle digue fut dénommée le « Pont Bras » et constitua un nouvel accès entre Moustérian et Montsarrac.(Lire Histoire de l'anse de Mancel).

Dès lors, les nouvelles terres agricoles du polder présentaient un intérêt agricole et localiser une ferme au plus près prenait du sens. Cependant, il fallut attendre ledébut du XX°siècle pour qu'une ferme voit le jour sur l'ancienne île de Viac Cornec.

D'abord nommée, la ferme du Traire, la ferme de Villeneuve apparaît pour la première fois sur une carte en 1912, ce n’est qu’en 1927 qu’il est dénommé sur un plan comme la « ferme neuve ». A cette époque, le corps de ferme semble finit sur ses plus grandes dimensions à l'image des grandes fermes du nord de la France. On parle, dans les années trente à Montsarrac, de la Villeneuve comme la ferme modèle de Fleury, son propriétaire, boucher à Vannes.

Il avait acquis environ 8 ha à M. BROUARD, marchand de bois, qui avait acquis une vingtaine d'ha à Henry François Joseph BOUAN du Chef de Bos, lui même l'yant acquise de Auguste Marie SEPTLIVRES, agronome, membre de la Société d'Agriculture de Vannes, qui la détenait de M. LOROIS, qui avait asséché le marais de Mancel pour y créer un polder. [lire histoire de Mancel]..

Avant la première guerre mondiale, M Fleury développe un élevage de moutons et de chevaux de boucherie. Il cèdera la ferme vers 1935 à M. LE BOLEIS. Comme la ferme de Bilheron, la ferme de la Villeneuve va subir les deux ruptures de la digue de Mancel.

En décembre 1925, une première tempête ouvre une brèche de 20m dans la digue. M. Rohling, propriétaire de l'autre ferme qui exploite le polder, la ferme de Bilherbon, refuse de prendre en charge les frais occasionnés par le colmatage effectué par les riverains. S’ensuit alors un contentieux qui aboutit à la vente sur saisie de la propriété en 1934, qui sera acquise par Pierre LE PELVE, alors fermier. La digue est réparée.

En 1937, une violente tempête coïncidente avec une marée d’équinoxe provoqua un mini raz-de-marée et creusa une énorme brèche dans la digue.Les exploitants agricoles n’obtinrent aucun dédommagement et depuis l’anse de Bilherbon est devenue « domaine maritime ». Après guerre, l'exode rural et la mécanisation agricole renda moins nécessaire le gain de terres agricoles.

Puis la ferme de la Villeneuve devient la propriété de M. Guyomar'ch, patron de l’entreprise agro-alimentaire basée sur Saint-Nolff. Durant cette période les bâtiments sont transformés pour accueillir des colonies de vacances [Lire histoire de l'AVLEJ]. Enfin la ferme devient la propriété du Conseil Général au titre de la TDENS (Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles).

Le Conseil Départemental du Morbihan y loge l'association Voiles & Patrimoine qui y restaure des bateaux et des yoles.

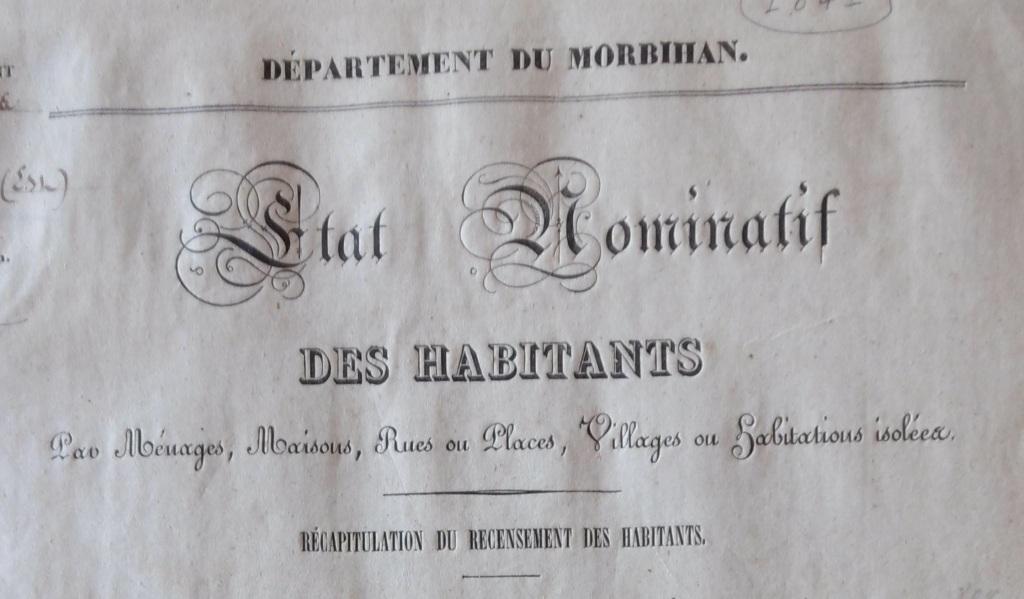

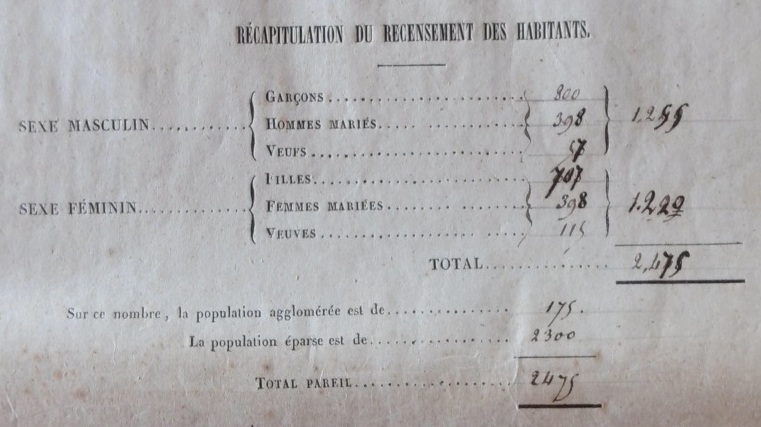

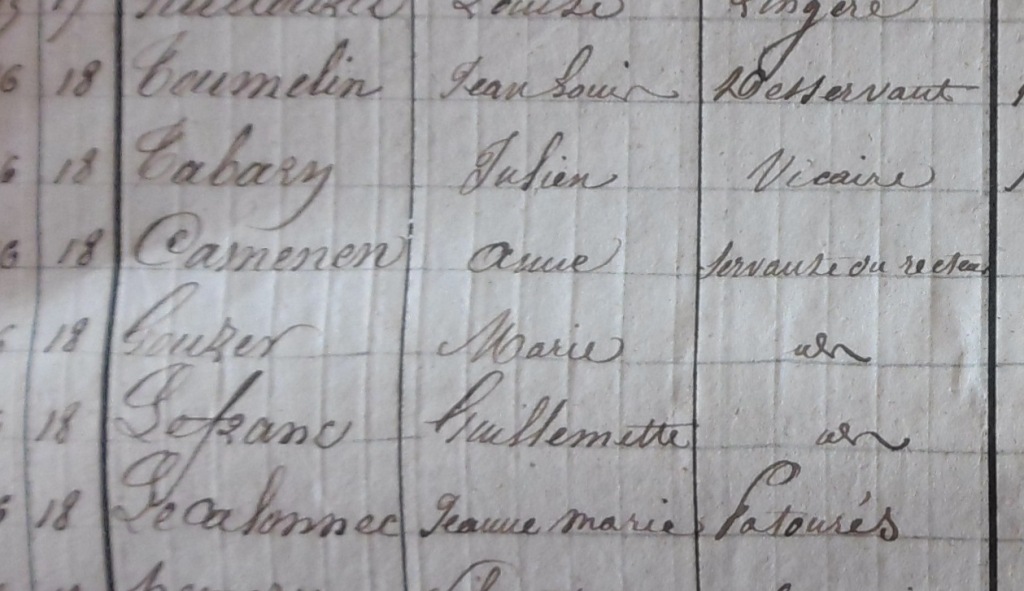

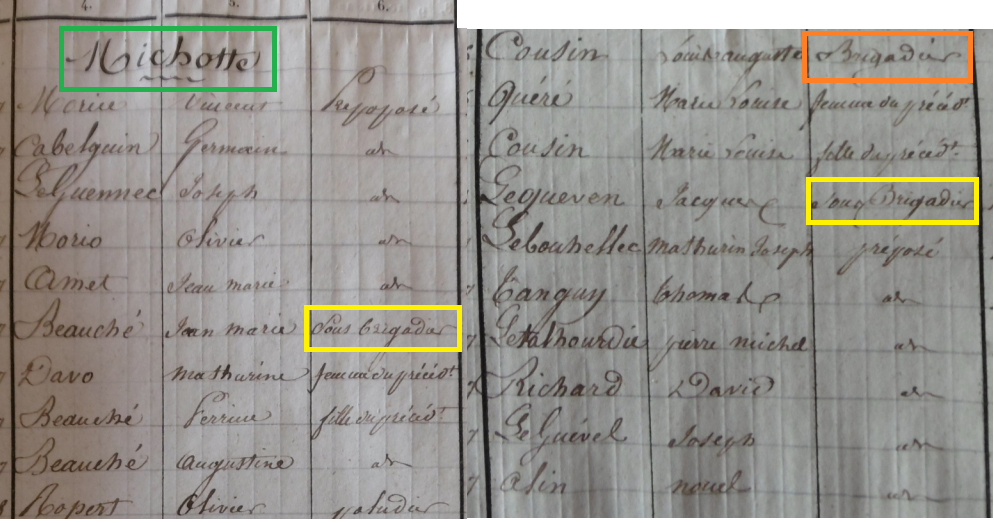

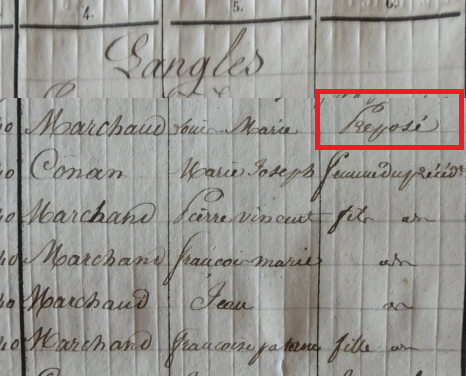

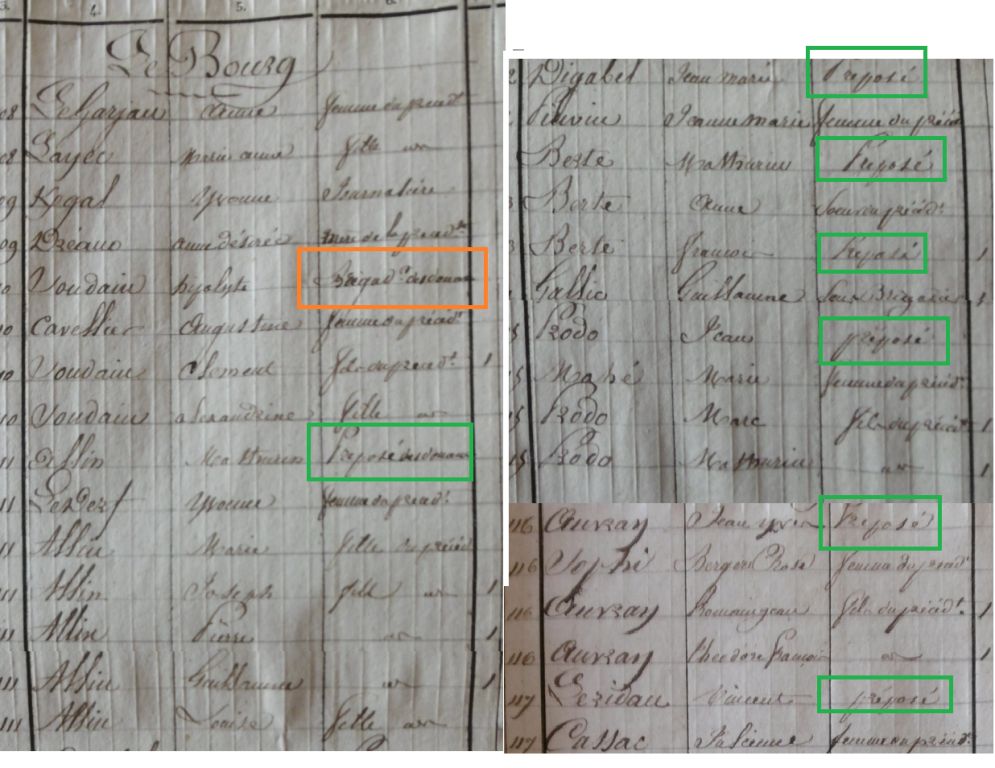

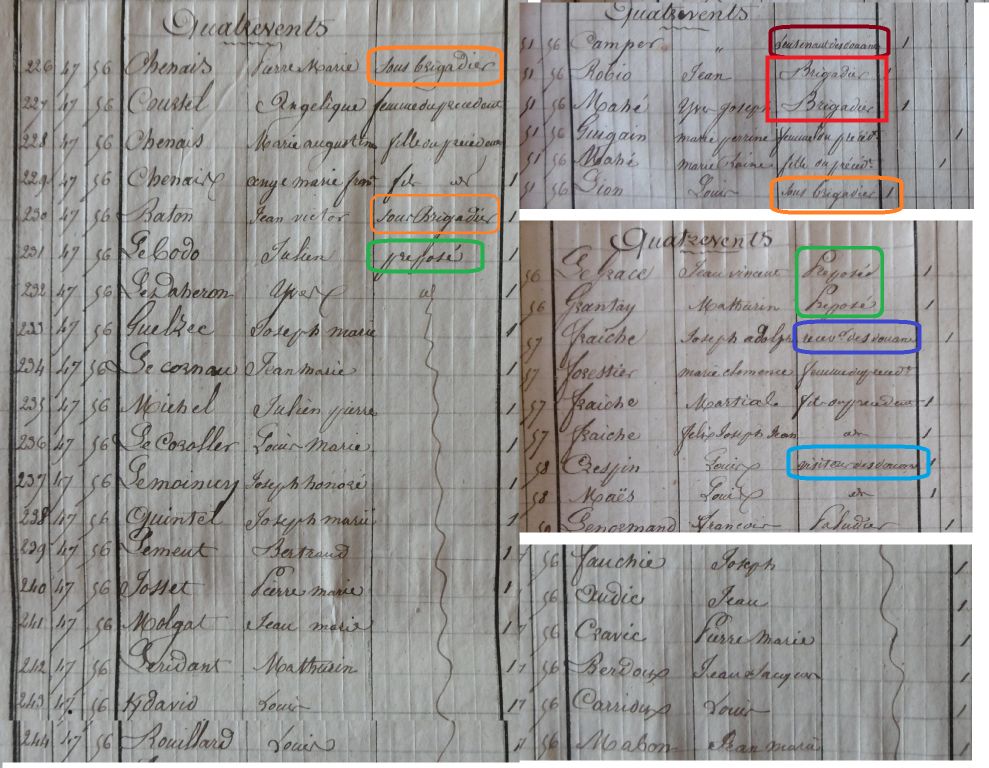

Le plus ancien recensement de la population de Séné date de 1841. Nous sommes sour le règne de Louis Philippe 1er, Roi des Français.

A l'époque on disait également "Etat Niminatif des Habitants". La commune de Séné compte alors 2475 habitants répartis dans 570 foyers. La population du bourg est de 175 habitants alors que les villages abritent la très grande majorité des habitants.

Le dénombrement de 1841 nous donne la profession des personnes recensées à l'époque, ce qui permet de se faire une idée de la vie de la communauté des Sinagots en ce temps là.

La population compte alors 800 garçons et 707 filles soit plus que le nombre adultes. L'agent du dénombrement écrit alors comme activité "Fils du précédent" ou "Fille du précedent". On ne lit pas les mots écoliers ou écolières qui viendront plus tard...ainsi que l'activité d'instituteur.

Pour la grande majorité des femmes, l'agent de l'administration retient la qualification de "Femme du précédent". On peut supposer que l'épouse exerce le même métier que son mari ou qu'elle est femme au foyer s'occupant des enfants. Les métiers féminins sont stipulés quand la femme vit seule, souvent après un veuvage précoce. On lit alors le métiers de paludière, agricultrice, cultivatrice.

Bien sûr, il y a des professions "typiquement" féminines comme lingère, bergère, blanchisseuse, servante.

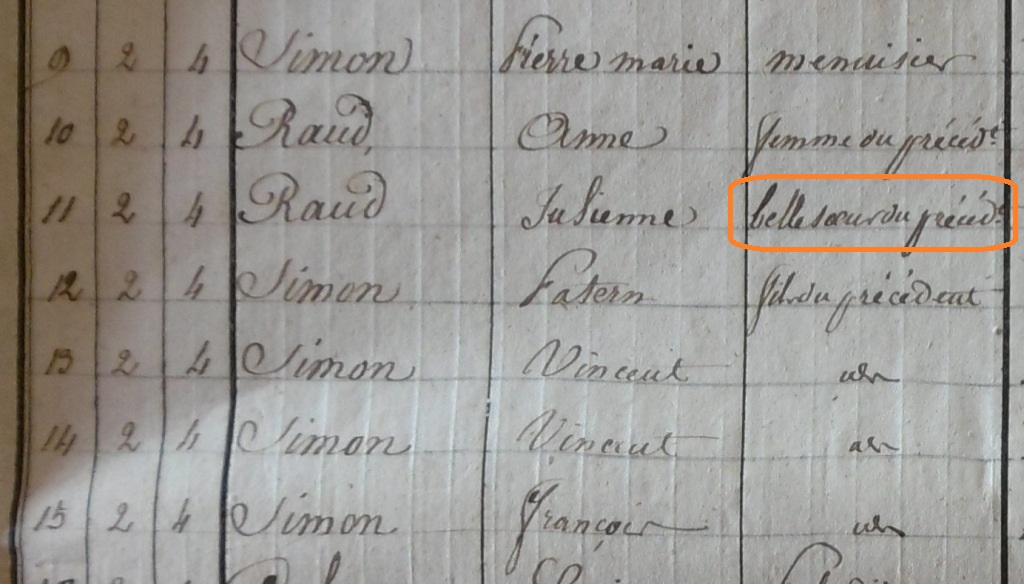

Ce recensement montre qu'un grand nombre de foyer s'étend au delà du noyau familial. La famille Simon abrite un chef de famille, meunuisier de son état, femme et enfants ainsi que la belle-soeur. Il y a une grande diversité de situations familiales où le noyau familial cohabite avec un frère, une soeur, une mère, un père, une belle-soeur, un gendre, une belle -mère, un beau-père, un neveu, un oncle...On devine des logements exigüs et on constate des famille nombreuses.

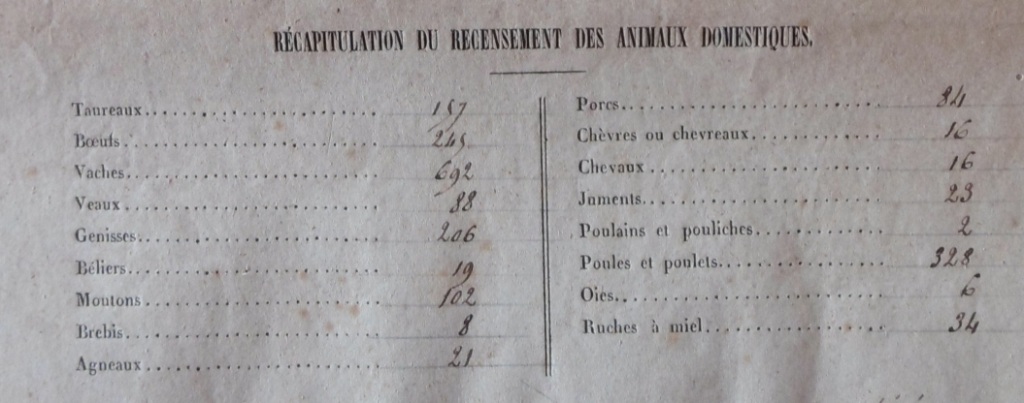

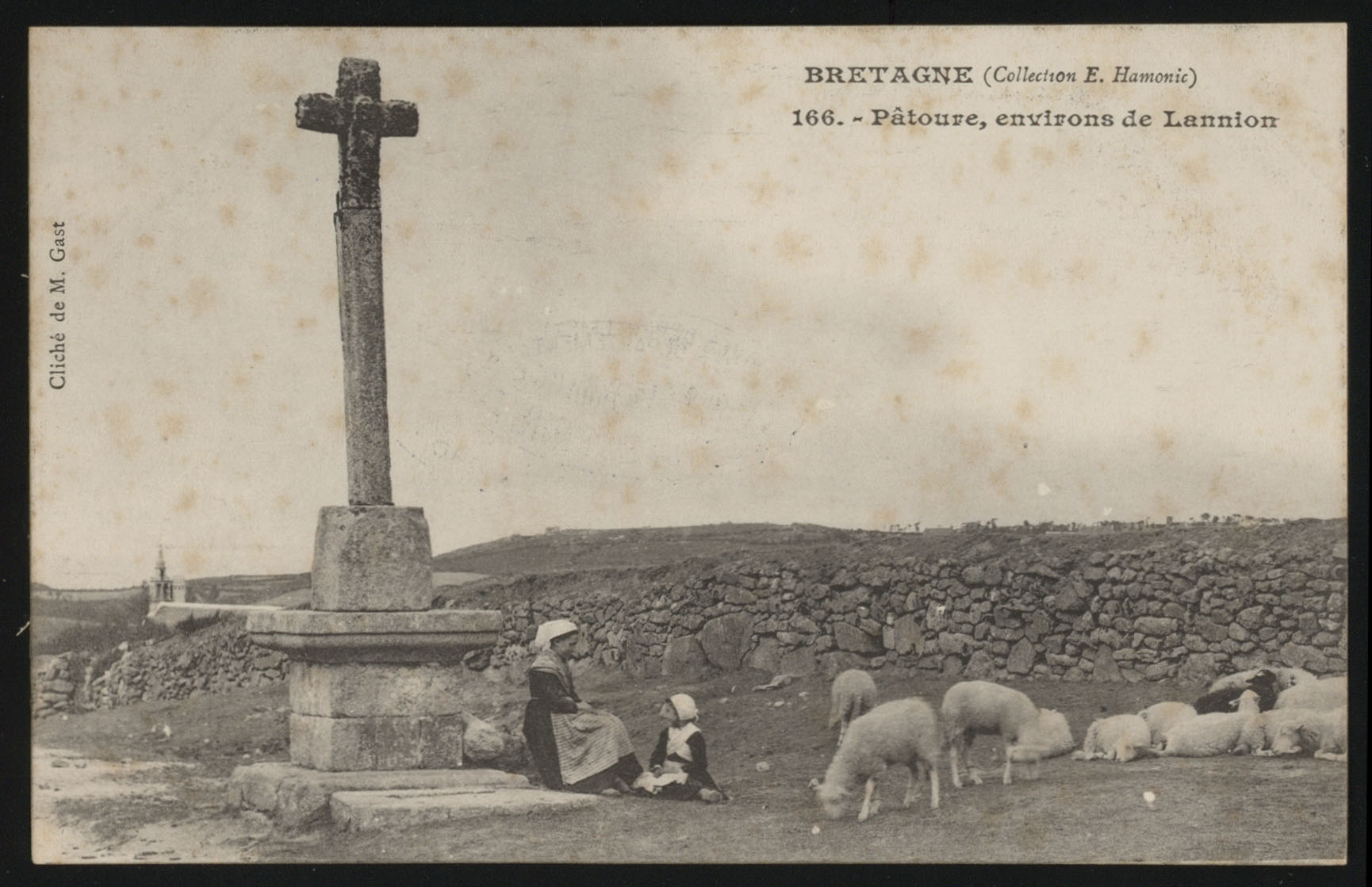

L'administration royale prend soin de recenser également les animaux domestiques. Séné en 1841 compte 61 laboureurs, 3 agriculteurs, 18 cultivateurs, 15 agricultrices. Autour des ces fermes, on compte 8 bergères, 2 bergers, 5 patres et 9 garçons de ferme. L'activité agricole emploie également un taupier, 4 jardiniers dans les grande propriétés de Limur, Boëdic, La Poussinière. On dénombre aussi 23 "pasteurs ou paseurs" [à éclaircir] et 14 "pastoures" [à éclaircir]. Un total d'environ 160 actifs dans l'agriculture.

Pâtoure, pastoure : cette vieille carte postale illustre ce qu'étaient les pâtoures ou pastoures. des enfants employés à surveiller les animaux d'élevage, ici des moutons. Le dénombrement de 1841 distingue les pastoures des pasteurs ou paseurs. Quelle est la spécificité des pasteurs? Il s'agissait souvent d'enfant de l'assistance, d'orphelin recuillis dans des familles.

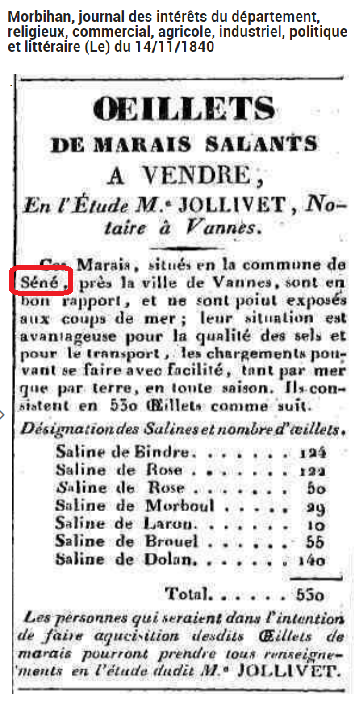

L'autre activité "agricole" importante à Séné est la saliculture. On dénombre sur les salines de Séné, 74 paludiers et 16 paludières, soit 90 familles vivant de la récolte du sel.

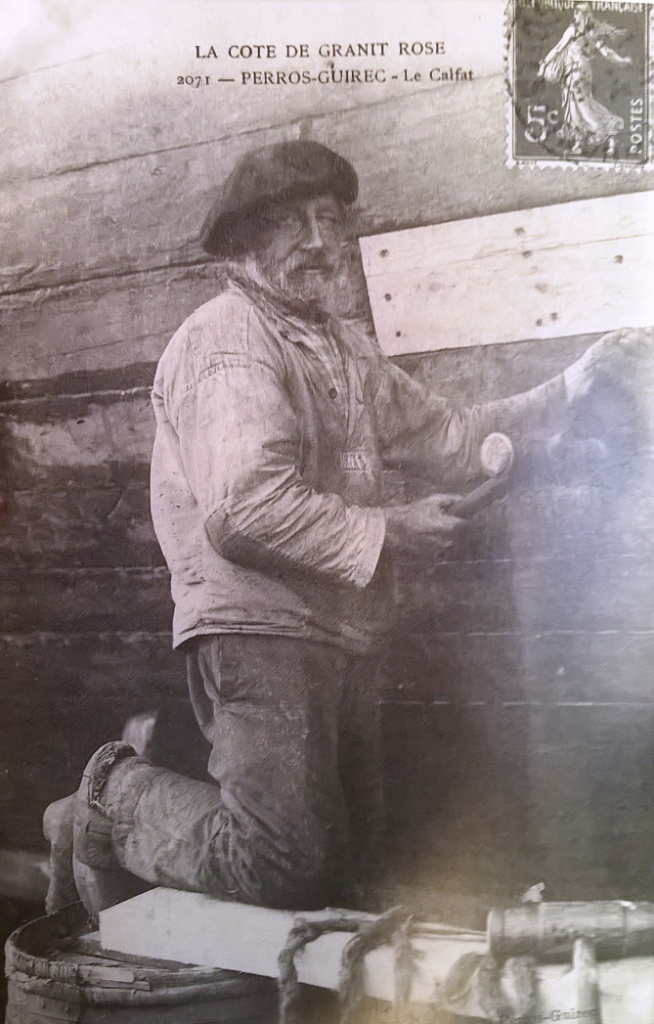

La pêche est forte de 130 familles dont le chef déclare la profession de pêcheur. Aucune pêcheuse. La mer emploie également 40 marins et 6 calfats. On dénombre deux capitaines de cabotage, Jean Le Port et François Noblanc.

La plus part des jeunes de la presqu'île endosse les métiers de la mer. Le métier de mousse est dur et dangereux.

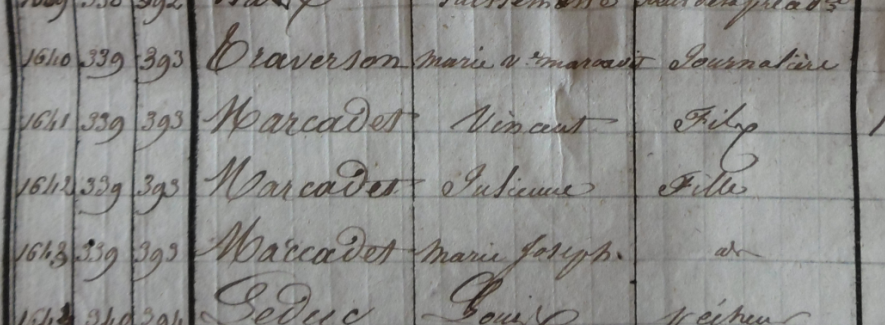

Joseph MARCADET [1830 ca -3/04/1841] était établi avec sa famille à Moustérian comme l'atteste le dénombrement de 1841. Dans la nuit du 3 au 4 avril 1841, l'HIRONDELLE sur lequel il était embarqué a fait naufrage sur l'île de Patiras dans l'estuaire de la Gironde, commune de Saint-Androny. le jeune mousse avait tout juste 11 ans. L'HIRONDELLE transportait des fut de vin depuis Bordeaux vers la Bretagne et y ramenait des futs vides.

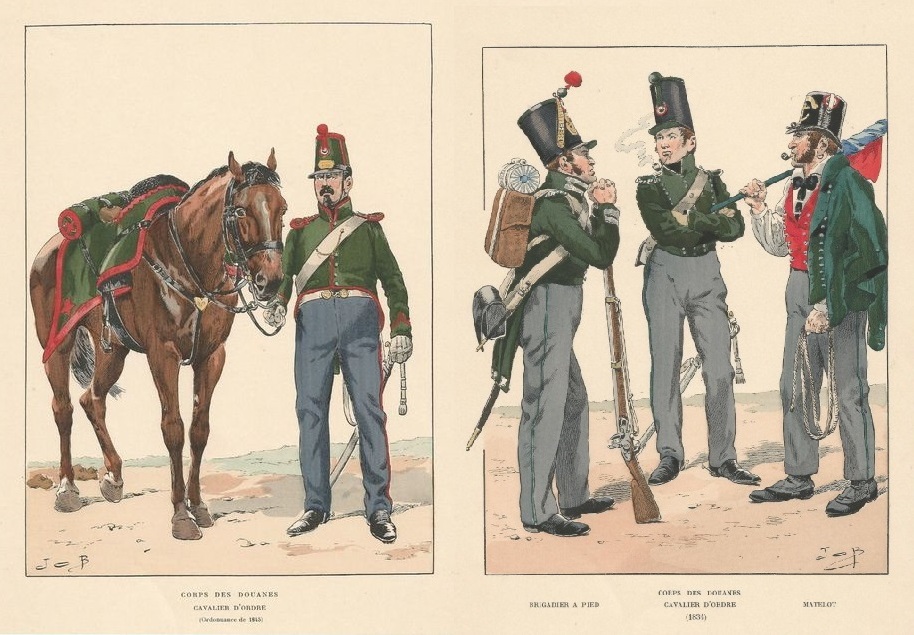

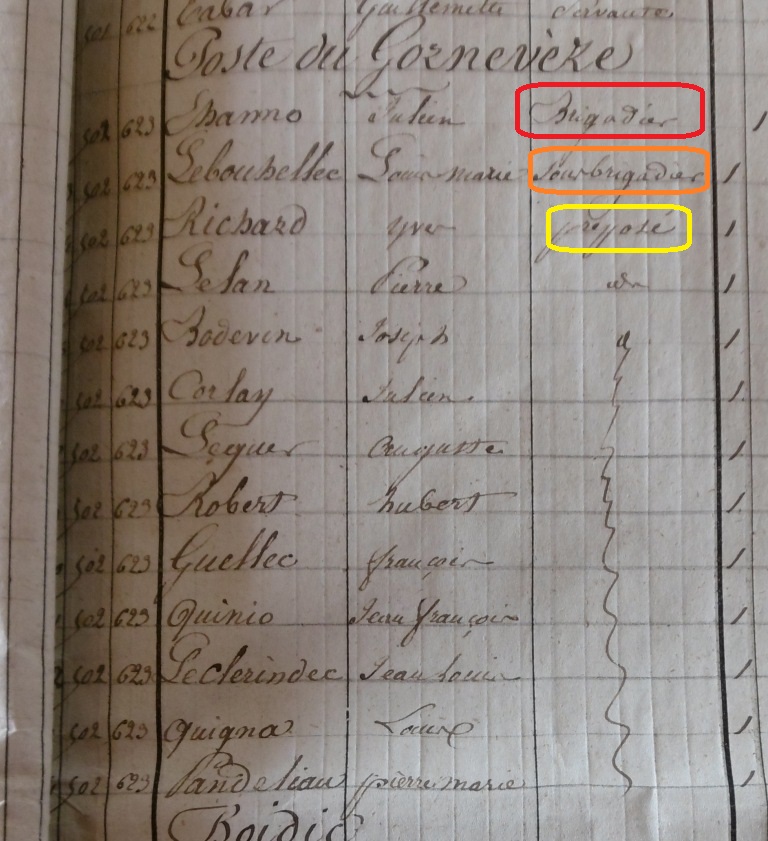

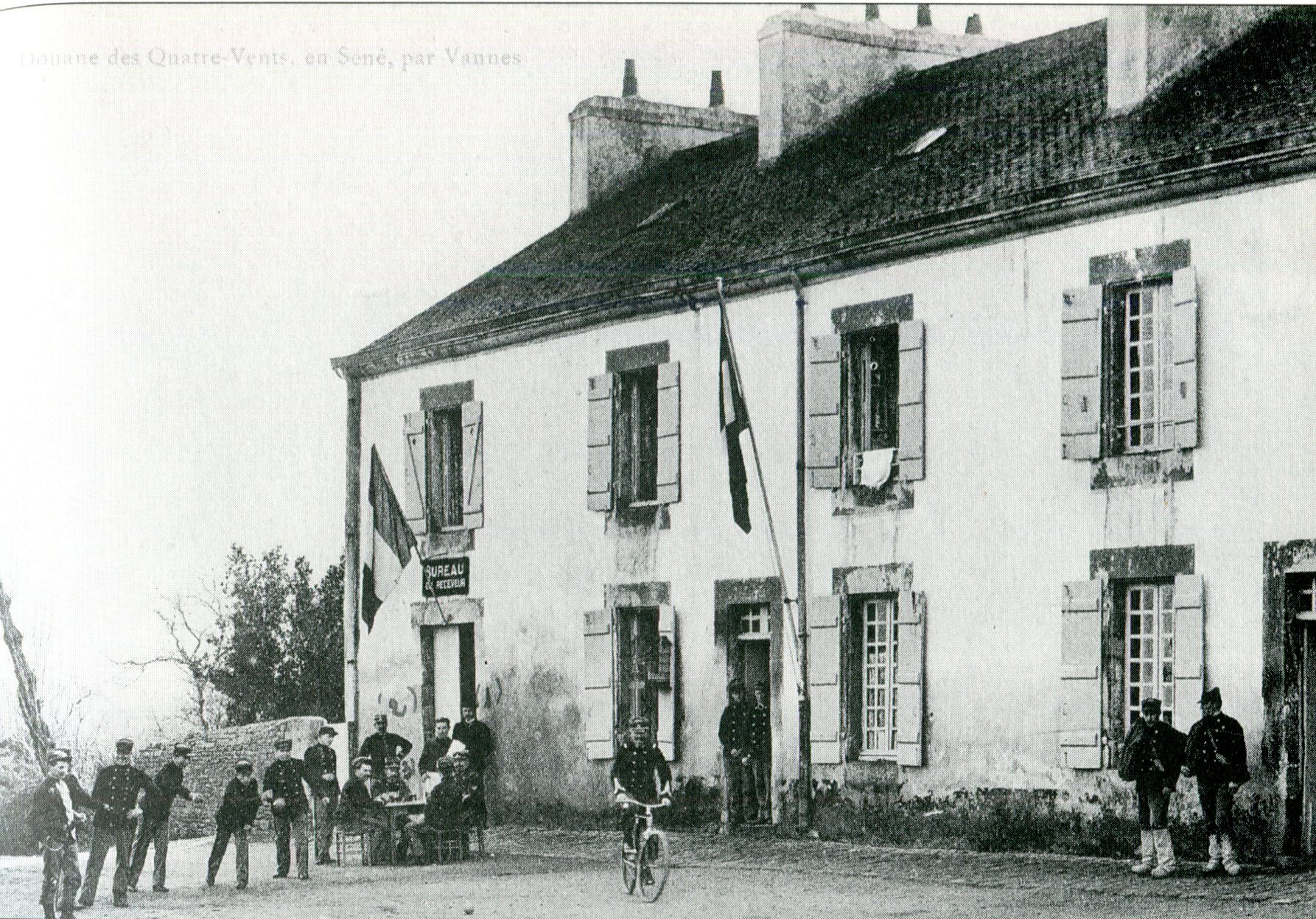

Le dernier gros contingent d'actifs est représenté par l'administration des Douanes (lire article dédié). La caserne des Quatre-Vents est le centre névralgique de la Douane à Séné qui compte avec un Lieutenent, 8 brigadiers, 13 sous-brigadiers, un receveur, 2 visiteurs et près de 70 préposés.

La population compte également avec des artisans : 2 charpentiers et 4 meunuisiers; 2 forgerons, 2 charretiers, 10 maçons. 4 cordonniers, 5 tisserands, 3 tailleurs, 14 lingères et 3 blanchisseuses. Tailleurs, tisserands et lingères doivent sans doute être mis en relation avec la pêche et la confection de voiles et leur réparation.

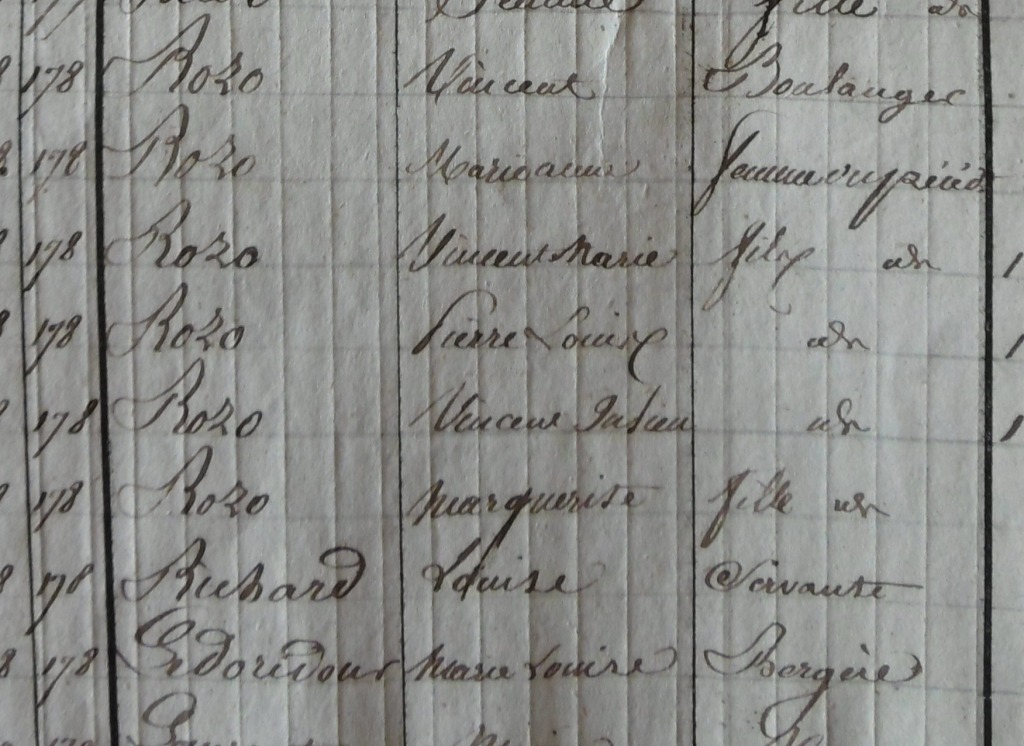

Le métier de boulanger est important pour une population qui se nourrit surtout de pain. Séné compte d'ailleurs 2 meuniers à Cantizac et Cano et un garçon meunier. Parmi les 5 boulangers de Séné, Vincent ROZO établi à Cariel est également le maire de Séné. Son foyer semble aisé avec une servante, une bergère. Au bourg, un marchand de fruits et une seule bouchère car les habitants tuent leurs animaux chez eux à la ferme.

Au Poulfanc sur la grand route, 2 aubergistes. Ici ou là 3 cabaretiers et 3 cabaretières auxquels il faut ajouter 12 débits de vin et un débit de cidre. A Séné on dispose de quelques vigne qui produisent un mauvais vin blanc et il ya sans doute des arrivages par bateaux de vins des Charentes ou de Bordeaux. Séné compte également un marchand de tabac.

Quelques activités un peu en marge du rang : un employé en retraite, un capitaine de la cavallerie, propriétaire de la ferme de La Poussinière qui emploie un contre-maitre.

Aux côtés de ces professions bien identifiées, des actifs un peu plus précaires avec une vingtaine de journaliers et 56 journalières, souvent des femmes seules à la tête de leur foyers. Séné compte en 1841, 115 veuves pour 57 veufs, traduisant une mortalité masculine élevé : accident de travail, noyade en mer, alcoolisme, hygiène et maladie.

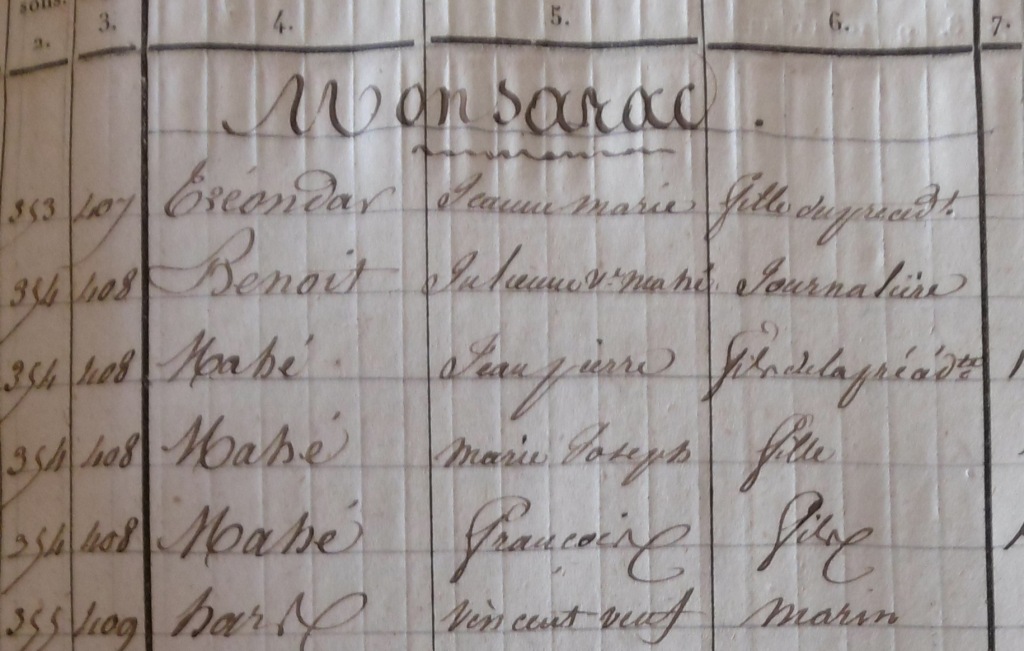

Mme Benoit est journalière à La Garenne, son mari Sylvestre est décédé et elle élève seule 3 enfants. Son aîné Jean-Pierre MAHE né le 13/09/1817 va partir accomplir sa conscription dans la marine. Avec les autres marins de la corvette Dordogne, il prendra possession au nom du Roi des Français, de l'île de Nossybé près de Madagascar.(Lire le récit de son exploration en pages Marins de Séné).

L'agent de l'administration royale n'oublie pas de recenser un mendiant dans la commune.

Les plus aisés des laboureurs, des paludiers et des propriétaires emploient du personnel de maison : 51 domestiques, 40 servantes, 14 garçons, une maitresse de ménage et des jardiners.

Toute cette population est catholique et fréquente la vieille église du bourg et les chapelles des villages à Saint Laurent, Saint-Vital de Boëd et Saint-Sébastien d'Auzon. La famille Chanu dispose de la chapelle privée de Saint-François -Xavier à Limur. Le recteur (ou desservant) Jean Louis THOUMELIN est aidé d'un vicaire et d'un sacristain et le prebytère accueille 2 servantes et un patourés.

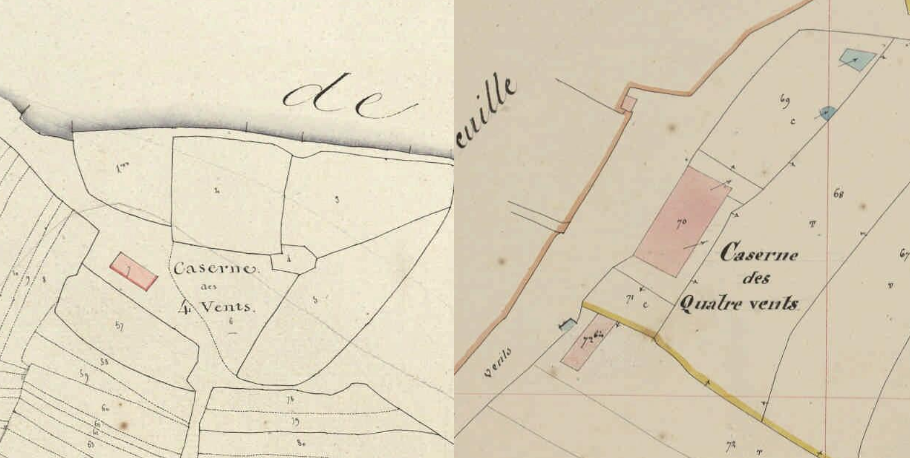

La consultation du plus ancien des dénombrements de la population de Séné réalisé en 1841 permet de localiser la population de douaniers et leur famille à Séné. Les cadastres de 1810 et 1844 situent quelques postes de douanes et des casernes de douaniers sur notre commune.

Que nous apprenent ces documents sur la présence des douaniers à Séné entre 1840-1845 ?

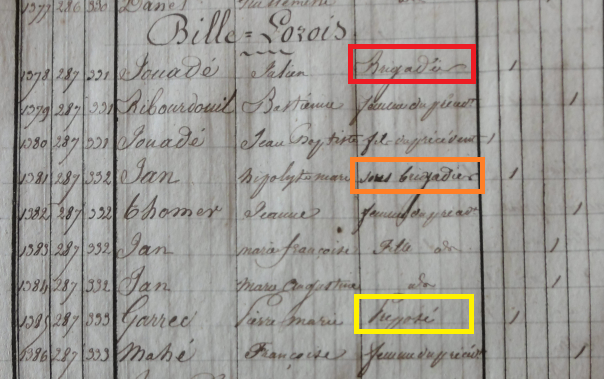

On note 6 implantations de familles de douaniers à Séné dans le dénombrement de 1841: au bourg, à la caserne de Kerbiscon, à la caserne des Quatre Vents, à la caserne de Billerois, à Michotte, au Poste de Gorneveze et à Brarrach.

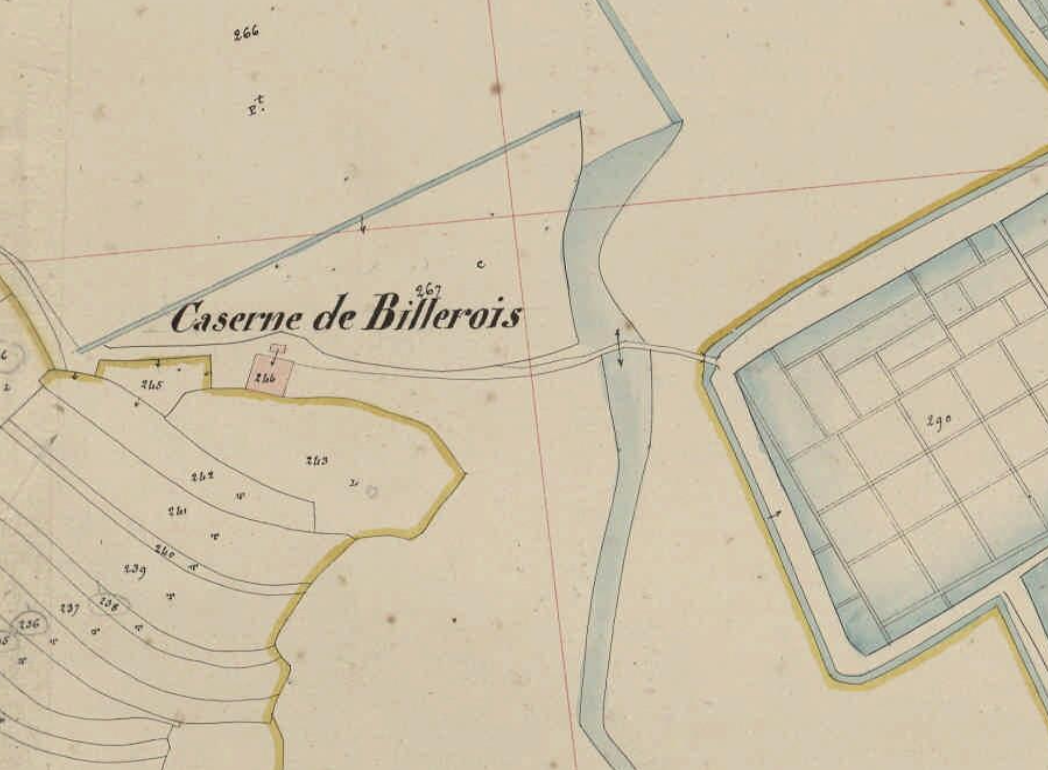

- Caserne de BILLEROIS : le cadastre de 1844 mentionne une caserne de Billerois sur l'île de Mancel et indique un autre bâtiment près de la digue Lorois à la pointe du Bil.

Sur l'île de Mancel, ce mur de pierres est sans doute le vestige du corps de garde mentionné sur le cadastre. Il y avait un chemin ici figuré sur le cadastre en noir qui menait à un bâtiment sur l'île de Mancel.

Le dénombrement de 1841 nous indique que la caserne de Billerois est organisé autour d'un brigadier, d'un sous-brigadier et de 8 préposés des douanes. Les familles apparaissent les unes après les autres et on peut penser à un seul lieu de domicile du type caserne ou à des logements voisins. 10 familles de douaniers vivent à Billerois. Etaient-elles logées dans l'actuelle ferme de Bilherbon car les batiments figurés sur Mancel ou à la pointe du Bil, ressemblent plus à des lieux de guet qu'à des logements.

- Caserne de Kerbiscon :

On ne confondra pas la ferme de Kerbiscond, située au bout du chemin de Balgan, avec la cserne de Kerbiscond situé au plus près de la saline de Kerbiscond, la plus au nord des marais salnts de Séné.

Les cadastres de 1810 et de 1844 indiquent clairement la présence d 'une caserne à Kerbiscon avec un salorge au plus près des salines. L'effectif en 1841 compte le brigadier François REY, les sous-brigadiers Guillaume Deloget et Jean Cariaux, et 11 préposés des douanes (Jeffredo, Jego, Guillo, Quintin, Lerousique, Fily, Lefetisse, Lestutour, Jouanno, Digué et Leguentice) avec leur familles. Le bâtiment est aujourd'hui disparu.

- Douaniers de Michotte :

Une forte population de douaniers est établie à Michotte comme l'indique l'extrait du dénombrement de 1841. Un brigadier, un sous-brigadier et 7 préposés y sont recensés.

Où logeaient-ils ? Les cadastres ne mentionnent pas de "caserne" près de Michott, à moins qu'il ne logeassent à Dolan dans une longère [à vérifier].

Le positionnement d'un gros effectif de douaniers à Michotte répond sans doute à l'existence d'un grenier à sel, nommé l'usine sur la carte de 1882. une salorge en plein milieu des salines. Il fallait vieiller sur ce tas de sel, cet "or cristallin" des paludiers.

Ces douaniers devaient détacher quelques préposés pour guetter la sortie de la rivière de Saint-Léonard. La petite construction encore visible sur l'île de La Garenne etait-elle un poste de guet ? Ce poste d'observation complèterait bien un dispostif d'observation poursuivant sa pointe de Boëdic et la guérite à Barrarach, pour contrôler les mouvements de barques.

.

- Corps de garde de Bellevue :

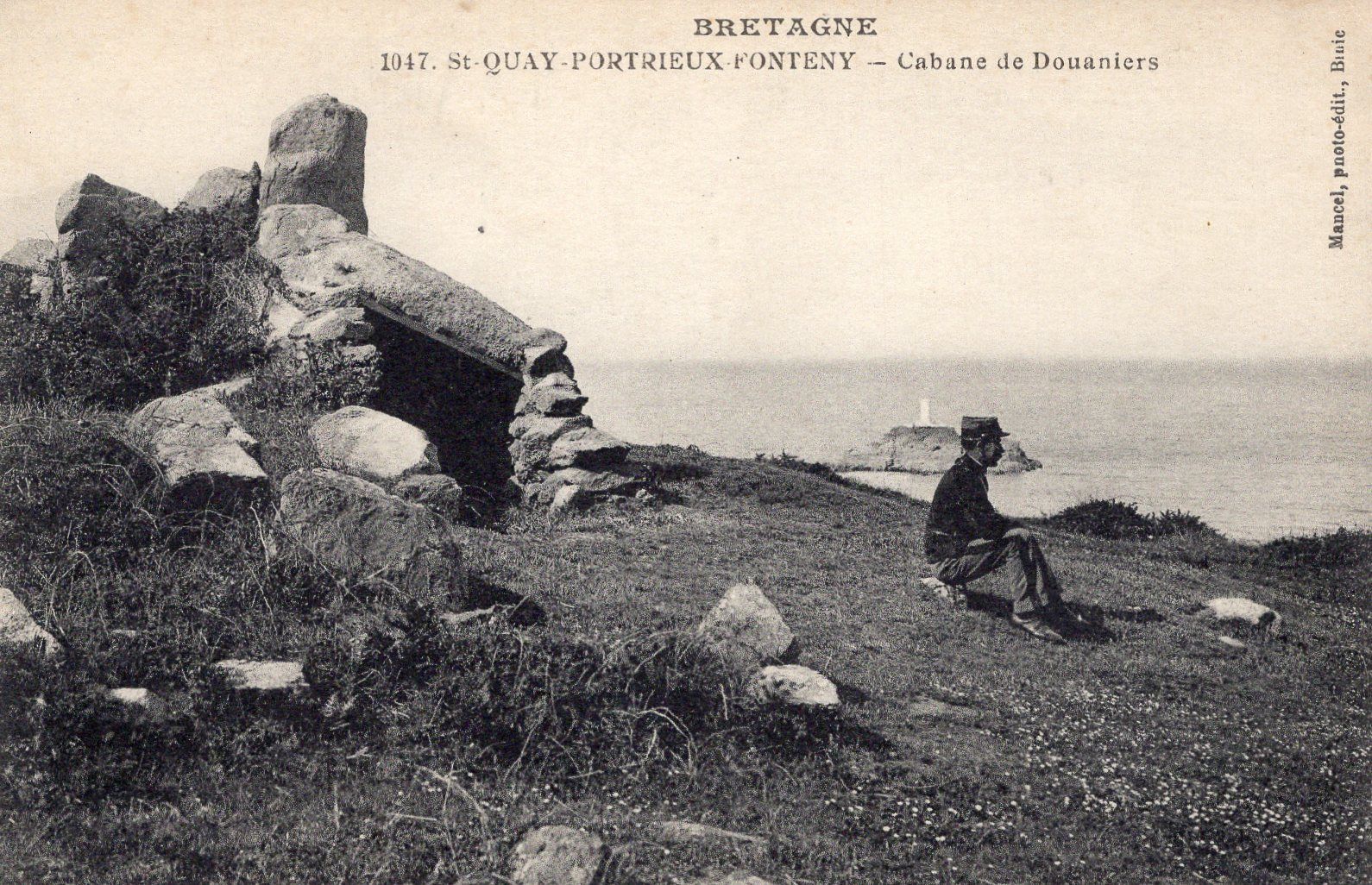

Le corps de garde de Bellevue ou patache des douaniers est encore visible sur la butte de Bellevue non loin de la croix. Lire article dédié.

Ce poste de garde était un lieu de travail pour les douaniers établis avec leur famille à Barrarach. En 1841, on recense le brigadier Charles JEHANNO et sa famille, les préposés Honoré EHQUET, MARCADET Jean et EVENO Joseph. Depuis la guérite de Bellevue? ils peuvent surveiller le goulet de Conleau. Le dénombrement de 1841 révèle que la famille nombreuse du préposé MARCHAND loge à Langle.

Pour contrôler les allés et venus d'embarcations entre les salines de la rivière de Saint Léonard et la sortie du Golfe, on peut penser que la Douane de l'époque avait installé des points de guet sur le littoral. On sait que la chapelle de Boëdic a pu être à l'origine une guérite de douaniers (lire article associa). Le préposé des douanes de Barrarach-Langle devaient également prendre une barque et aller en poste sur Boëdic.

- Douaniers du bourg :

Au bourg de Séné vivent 7 familles de douaniers. Un brigadier encadre 6 préposés. Où logeaient ces familles ?

Les salines les plus proches sont à Rosvellec sur Vannes en face Cantizac. Ensuite le marais de Languersac délimité par le Pont Lisse et ensuite les salines du Morboul. Mais à Gornevze, il ya aussi un effectif de douaniers.

On peut émettre l'hypothèse que la Douane a souhaité quadriller le territoire, se répartir dans les hameaux de Séné au plus près de la population. Une sorte de "douane de proximité". Proximité qui aboutira à de nombreux mariages entre enfants de douaniers et jeunes Sinagots et Sinagotes.

- Poste de Gorneveze

Le dénombrement de 1841 ne parle pas de caserne mais de "Poste de Douane" pour recenser les familles de douaniers logés à Gorneveze.

Le poste regroupe un brigadier, un sous-brigadier et 10 préposés aux douanes et ne mentionne aucune famille. On peut penser alors à un effectif de "célibataires" logés dans une caserne. Où était-elle ?

La cadastre de 1844 mentionne une guérite en bordure de la saline de Morboul dont on a une vue anicenne car aujourd'hui elle est disparue, et un bâtiment de l'autre côté de la rue.

Etait-ce la "caserne" ou bien ces douaniers logeaient-ils au village de Gorneveze ?

Le poste de Gorneveze et son effectif de douaniers devait à la fois surveiller les salines du Morboul, de Languersac mais à l'opposé, les salines du Porhic et de Boëd. On peut supposer que les préposés se rendaient sur Boëd à marée basse ou prenaient une barque.

- Caserne des Quatre-Vents :